- GoogleやMetaのポリシー変更が多すぎて、何をどう対応すればいいのか分からない

- Cookie規制やユーザー同意取得の仕組みに追いつけず、広告配信に不安を感じている

- プライバシーポリシーの改訂や運用フローの整備を、何から始めるべきか迷っている

近年、GoogleやMetaをはじめとするプラットフォーマーが、相次いでプライバシーポリシーの改定を行っています。これらの変更は単なる規約の更新ではなく、広告主にとっても実務に直結する重大なテーマです。特に、ターゲティング広告の精度や配信対象の制限、トラッキング手法の制限など、広告効果に直接影響を与える場面が増えてきました。

さらに、ユーザーのプライバシー意識の高まりとともに、企業としての「データの取り扱い方」が問われる時代になっています。ただ広告を出せばよかった時代は終わり、今後は“ルールを守りながら、効果を最大化する”視点が必要です。

本記事では、Google・Metaのプライバシーポリシー変更をはじめとした広告業界の最新動向と、それに対して広告主が今できる実践的な対応策をわかりやすく整理して解説していきます。

プライバシーポリシー…企業やサービスが、ユーザーから取得する個人情報や利用データをどのように扱うかを示した方針・文書のこと。法令に準拠した開示が義務付けられており、Webサイトやアプリでの掲載が一般的です。

なぜ今プライバシーポリシーが注目されているのか

デジタル広告の世界において、プライバシーポリシーはもはや「形式的な記載事項」ではなく、広告主・プラットフォーマー・ユーザーすべてにとって極めて重要なテーマとなっています。

ここでは、その背景と現在の潮流を整理して解説します。

世界的なデータ保護の潮流(GDPR・CCPA)

まず、プライバシー規制の強化は、日本独自の動きではありません。欧州では2018年に「GDPR(一般データ保護規則)」が施行され、ユーザーのデータに対する「同意取得」や「削除権」「データ移転の制限」などを企業に義務づけました。アメリカでも「CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)」が成立し、同様に個人情報の管理が厳格化されています。

このような動きを受け、グローバル企業であるGoogleやMetaも、自社の広告プロダクトやユーザーデータの活用方針を見直さざるを得ない状況となっています。

GAFAの姿勢変化とユーザー信頼の重要性

GoogleはこれまでChromeブラウザで「サードパーティCookieの段階的廃止」を複数回発表してきましたが、2024年7月にこの方針を撤回し、現時点ではサードパーティCookieの利用が継続されています。ただし、プライバシー保護強化の流れは変わらず、Googleは「Privacy Sandbox」などCookieに代わる新たな技術の開発を進めています。

一方、Metaも広告ターゲティングの精度に制限を設けるなど、ユーザーデータの取得や活用に対する規制を強化しています。これらの背景には、企業が「ユーザーから信頼される存在であるかどうか」が広告効果やブランド価値に直結するという大きな前提があります。

特に、広告が「個人の興味や関心を把握して表示されている」とユーザーに認識される現代において、企業側の情報管理体制が不十分だと、ユーザーの不信感を招き、ブランドイメージを損なうリスクが高まります。

日本の個人情報保護法との関係

日本でも2022年に個人情報保護法が大幅に改正され、「個人関連情報」「第三者提供における同意取得」などが新たに明文化されました。GoogleやMetaが変更した仕様も、こうした法制度との整合性を図る形で導入されているのが実情です。

広告主としては、世界標準の規制を理解したうえで、日本国内の法制度とも矛盾のない広告運用フローを確立することが求められています。

GDPR(じーでぃーぴーあーる) … EU(欧州連合)が2018年に施行した「一般データ保護規則」の略。企業が個人情報を扱う際の透明性や、本人の権利保護を強く定めた世界的に影響力のある法令。

CCPA(しーしーぴーえー) … カリフォルニア州で施行された「消費者プライバシー法」。企業に対し、ユーザーが自分の個人情報を確認・削除・利用制限できる権利を保障する内容。

サードパーティCookie … ユーザーが訪れているサイト以外の第三者ドメインによって発行されるCookie。主に広告配信や行動履歴の追跡に使用される。近年はプライバシー保護の観点から制限が強まっている。

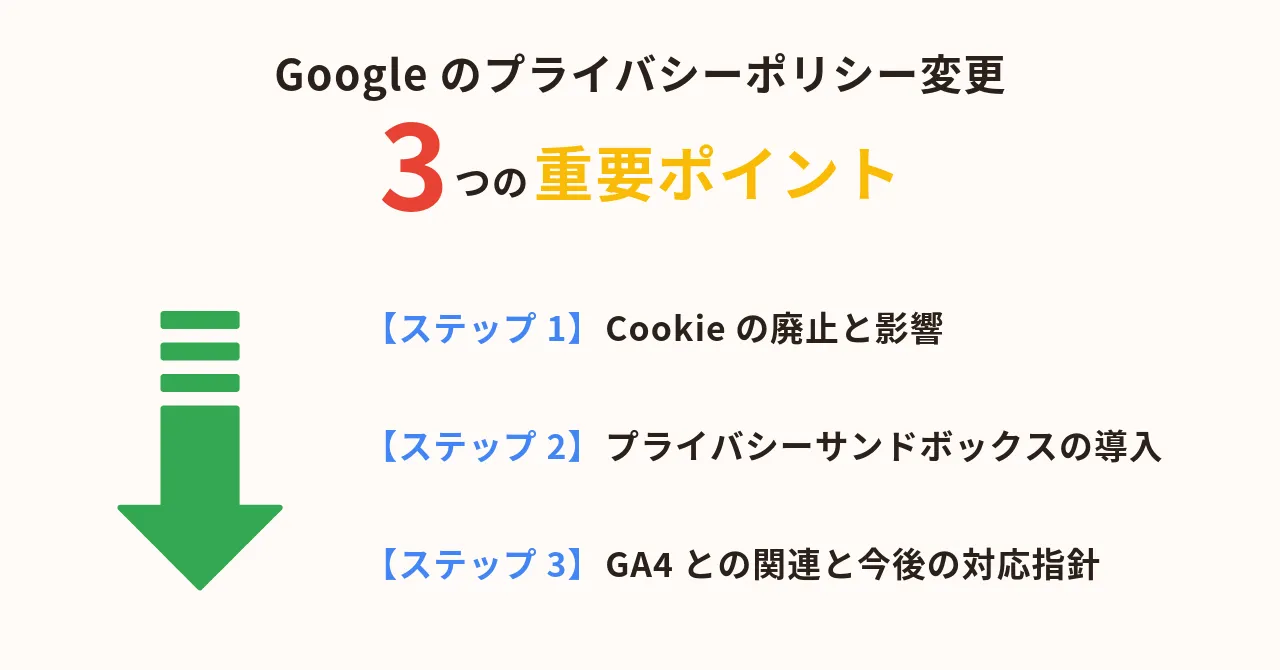

Googleのプライバシーポリシー変更のポイント

Googleは近年、ユーザーのプライバシー保護を一層重視する方針を打ち出しています。象徴的な取り組みとして「サードパーティCookieの廃止方針」や「プライバシーサンドボックス構想」が挙げられます。

ただし、ChromeブラウザにおけるサードパーティCookieの廃止は2024年7月時点で一時的に撤回されており、今後の具体的なスケジュールは未定です。それでも、Googleはプライバシー強化の流れを維持し、代替技術の開発を進めています。

サードパーティCookie廃止の意義と広告主への影響

サードパーティCookieの廃止方針が実現すれば、従来のようにユーザーのWebサイト間の行動を追跡し、詳細なターゲティングやリターゲティング広告、アトリビューション分析を行う手法は大きく制限されます。

広告主は、今後は「ファーストパーティデータ(自社で取得した一次データ)」の活用や、個人を特定しない集団データを用いたマーケティングへの転換が求められます。

プライバシーサンドボックスの概要

Googleが提案する「プライバシーサンドボックス」は、サードパーティCookieに代わる新たな広告技術の枠組みです。これは、ユーザーの個人情報を直接取得せずに広告効果を維持するための複数のAPI群で構成されており、代表的なものとして「Topics API」や「Protected Audience API」などがあります。

たとえばTopics APIは、ユーザーの興味関心をブラウザ内で分析し、個人を特定せず「テーマ」単位で広告配信側に情報を提供する仕組みです。

Googleアナリティクス(GA4)との関係と広告主への示唆

Googleアナリティクスは従来の「ユニバーサルアナリティクス(UA)」から「GA4」へ完全移行されました。GA4はCookieへの依存度を下げ、機械学習によるモデル化データでユーザー行動を補完する設計となっています。

これにより、Cookieが取得できない環境でも一定の分析が可能ですが、ファーストパーティデータの整備やユーザー同意の取得が不十分だと、正確な分析が難しくなる点には注意が必要です。

今後の広告運用のポイント

今後は「データの取得から活用まで」を一貫して設計し、プライバシー保護と広告効果の両立を目指す運用体制が不可欠となります。

プライバシーサンドボックス … Googleが提唱する、ユーザーの個人情報を守りながら広告機能を維持するための技術フレームワーク。個別のユーザー情報を外部に送信せず、ブラウザ内で処理を完結させることが特徴。

GA4(じーえーふぉー) … Googleアナリティクスの新バージョンで、イベントベースのデータ収集と、機械学習による予測機能が特徴。Cookieが取得できないケースでも一定の分析を可能にする設計がなされている。

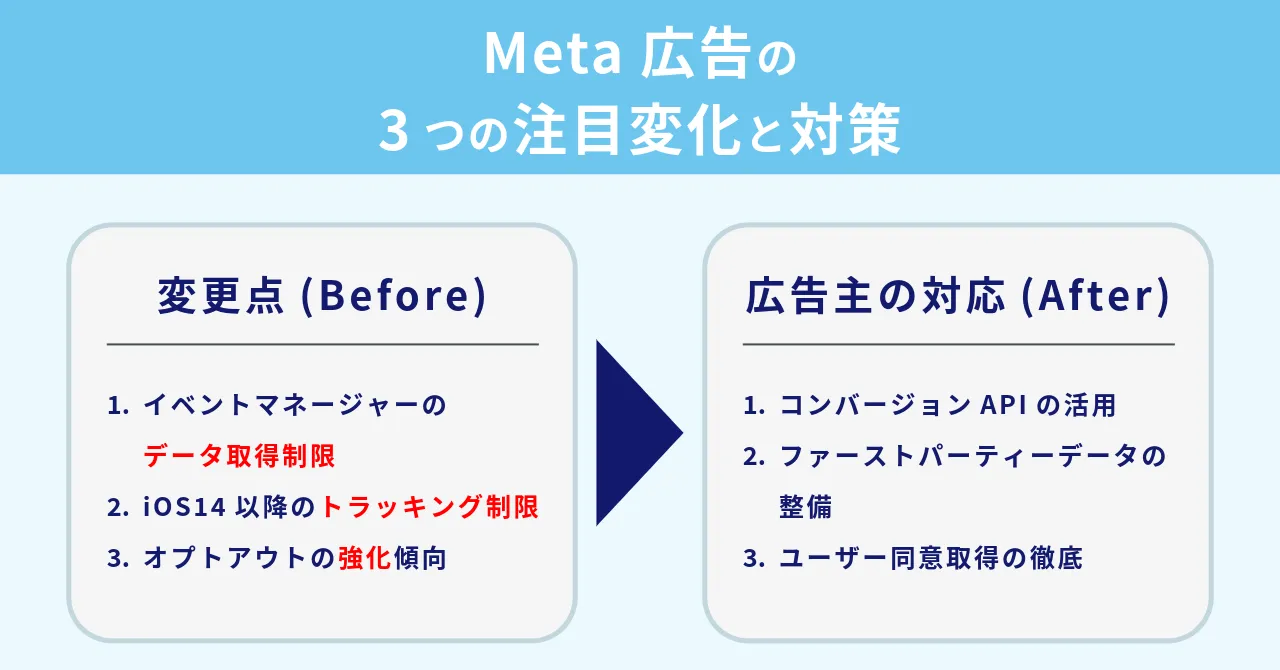

Metaの広告配信における変更点

Meta(旧Facebook)もまた、プライバシー保護の潮流を受けて、広告配信におけるデータ取得・利用に関して大きな変更を進めています。ここでは、特に広告主に影響のある技術的・制度的な変更点について解説します。

イベントマネージャとデータ取得制限の最新動向

Meta広告で活用される「イベントマネージャ」は、Webサイトやアプリ上で発生したユーザーの行動(購入・閲覧・登録など)を記録し、広告のターゲティングや成果計測に役立てるためのツールです。

近年、プライバシー規制の強化により、Metaが取得・利用できるイベントデータの種類や範囲には一定の制限が設けられています。特にiOS14以降、Appleのトラッキング制限(ATT)への対応策として「優先イベント設定(Aggregated Event Measurement)」が導入され、一時はiOSユーザーへの広告配信で最大8つのイベントまでしか最適化や計測に利用できませんでした。

ただし、2023年5月以降、Metaはこの制限を緩和し、優先イベント設定の必須要件がなくなるなど、運用上の柔軟性が高まっています。とはいえ、依然としてプライバシー規制の影響下にあるため、広告主はイベントデータの取得・管理方法を最新の仕様に合わせて見直す必要があります。

ユーザー同意とオプトアウトの強化

GDPRや日本の個人情報保護法の強化に対応するかたちで、Metaはユーザーからの「同意取得」や「オプトアウト」の仕組みを明確に整備しました。広告主は、MetaピクセルやAPIを通じて取得したデータに対して、ユーザーから同意を得ていることをMetaに示す必要があります。

たとえば、Metaピクセルの実装とあわせて、ユーザーがCookieの使用を「許可」または「拒否」できる同意管理プラットフォーム(CMP)との連携が求められるようになっています。

iOS14以降のトラッキング制限とMetaの対応策

Appleは2021年にiOS 14.5をリリースし、アプリがユーザーをトラッキングする際には明示的な許可(ATT:App Tracking Transparency)が必要となりました。この変更により、Facebookアプリなどでのユーザー行動データの取得が大幅に制限され、広告パフォーマンスへの影響が実際に生じています。

Metaはこの課題に対応するため、以下のような施策を導入しています。

- コンバージョンAPI(CAPI)の推奨:サーバー側で取得したコンバージョン情報を直接Metaに送信することで、ブラウザベースの制限を回避します。

- イベントの優先順位設定:取得できるイベント数が制限される状況下で、最も重要なアクションを優先的に計測できるように設定します(ただし、2023年以降はこの制限が一部緩和されています)。

- モデル化データの活用:実際に取得できないユーザーデータをAIなどで補完し、広告効果の分析精度を維持します。

これらの対応策により、広告主はプライバシー規制下でも一定の精度を保った広告運用が可能となっています。

イベントマネージャ … Meta広告で使用されるツールで、ユーザーの行動(例:購入、ページ閲覧、登録など)を記録・管理する機能を持つ。

オプトアウト … ユーザーが自分のデータを広告やマーケティングに使われることを拒否する仕組み。

ATT(App Tracking Transparency) … Appleが導入した、アプリがユーザーのデータをトラッキングする際に明示的な同意を求めるフレームワーク。

コンバージョンAPI(CAPI) … サイト側のサーバーからMetaにユーザーの行動データを直接送信する仕組み。Cookieなどの制限を受けず、正確な計測を補完できる技術。

具体的に広告主が行うべき対応

プライバシー規制が強まるなかで、広告主に求められるのは「ユーザーの信頼」を得ながらも、広告の効果を最大化する運用体制です。ここでは、実務において今すぐ着手すべき対応項目を紹介します。

Cookieバナーの設置と同意取得の手順

ユーザーのデータを適法に活用する第一歩は、「同意の取得」です。特にCookieを利用する広告計測やターゲティングには、ユーザーの明示的な許可が必要です。

Cookieバナーは、Webサイトを訪れたユーザーに対して、Cookie使用の目的と選択肢を提示する機能を担います。以下の手順が基本です。

- サイト訪問時にポップアップでCookieバナーを表示

- 必須CookieとマーケティングCookieの違いを説明

- ユーザーが「同意する」「拒否する」「設定する」の選択ができるUIを設置

- 同意の記録をログとして保存

このプロセスは、法的な透明性を担保するだけでなく、ユーザーに対する信頼醸成にもつながります。

データ取得目的の明示とプライバシーポリシー改訂

広告に使うデータの範囲と目的は、プライバシーポリシー内で明確に説明する必要があります。特に次の項目は見直しが必要です。

- 取得する情報の種類(例:閲覧履歴、IPアドレス、広告クリック履歴)

- その情報を使う目的(広告配信の最適化、効果測定など)

- 第三者への提供の有無と範囲

- オプトアウト(拒否)手段

定型文ではなく、自社のデータ活用実態に即した文面にすることが、法令対応としても重要です。

ファーストパーティデータ活用とCRM連携

Cookieなど外部データの制限が進むなか、今後さらに注目されるのが「ファーストパーティデータ」です。これは、自社で直接収集する顧客情報(会員情報、購買履歴、問い合わせ履歴など)を指します。

これをCRM(顧客管理システム)と連携させて広告に活用することで、外部に頼らないマーケティングが可能になります。たとえば、

- 過去に購入歴のあるユーザーに再アプローチ(リターゲティング)

- 顧客属性に応じた広告メッセージの最適化

- 顧客LTV(生涯価値)向上のための広告投資戦略

こうした取り組みは、将来的な規制強化にも強いマーケティング基盤をつくることにつながります。

Google・Metaの公式ツールの活用法

データ取得とプライバシー管理の両立には、各プラットフォームが提供する公式ツールの活用が有効です。

- CMP(Consent Management Platform):ユーザー同意の取得・管理を行うためのプラットフォーム。Googleと連携したツールを導入することで、Consent Modeと連動し、ユーザーの同意状況に応じた計測が可能に。

- Consent Mode(Google):ユーザーの同意状況に応じて、Cookieの使用有無を切り替えるGoogleの仕組み。GA4やGoogle広告との連携で利用。

- CAPI(Meta):Metaピクセルの代替・補完として活用されるサーバーサイド計測ツール。ユーザー同意を得たファーストパーティデータを直接Metaに送信することで、正確な広告効果計測が可能。

これらを適切に導入・運用することで、プライバシー規制への対応と広告パフォーマンスの維持の両立が実現できます。

CMP(しーえむぴー) … Consent Management Platformの略で、ユーザーのCookie利用への同意を取得・管理するためのツール。プライバシー規制への対応に欠かせない。

Consent Mode(こんせんともーど) … Googleが提供する仕組みで、ユーザーが同意しない場合でも、匿名データでの分析が可能になる。

ファーストパーティデータ … 自社が直接収集した顧客の情報。会員登録、購入履歴、アンケート結果などが該当し、広告や分析に活用される。

CAPI(きゃぴー/コンバージョンAPI) … Metaが提供する計測ツール。サーバー側から広告データを送信し、ブラウザ制限の影響を受けずに広告効果を把握できる。

実務で起きやすいトラブルとその予防策

プライバシーポリシーや同意取得の対応は「やっているつもり」でも、運用ミスや誤解によって重大なトラブルに発展するケースがあります。ここでは、広告主が直面しやすい代表的なリスクと、その予防策を解説します。

同意取得の不備による広告配信停止事例

ユーザーからの同意を得ずにCookieを利用していた結果、広告配信が一時停止された例は少なくありません。特に、GoogleやMetaなどのプラットフォームはポリシー違反に厳格で、「ユーザー同意の欠如」が確認されると以下のようなペナルティが課されます。

- 広告アカウントの制限・一時停止

- 計測精度の低下(GA4やMeta広告のデータ欠損)

- 対象ページのリスティング停止

このような事態を防ぐには、Consent Modeの導入やCMPの利用による同意取得の自動化が有効です。

データ提供先の不透明性による信頼低下

ユーザーから預かったデータを、どこに提供しているのかを明示していない場合、たとえ法的に問題がなくても企業イメージに悪影響を与えることがあります。近年のユーザーは、「どの企業が自分のデータを扱っているのか」に敏感になっており、不透明さは不信感を招きます。

予防策として、以下の対応が効果的です。

- プライバシーポリシーに「第三者提供の有無とその内容」を明記

- 使用している広告ツールの提供元(例:Google、Meta、その他DSPなど)を記載

- データ利用の目的や範囲を図解などで視覚的に説明する工夫

プライバシーポリシー未整備による法的リスク

プライバシーポリシーの更新が古いままで、現在の実務と齟齬があると、景品表示法や個人情報保護法違反に問われるリスクがあります。とくに、以下のようなケースがトラブルに発展しやすいです。

- データの用途変更があったのに、ポリシーに反映されていない

- ユーザーからの問い合わせに「適切に開示できない」

- 第三者への提供に関する説明が抜け落ちている

予防策としては、半年に一度は社内の法務・マーケティング担当者が連携し、プライバシーポリシーを更新・監査する体制の構築が求められます。

第三者提供(だいさんしゃていきょう) … 企業が収集した個人データを、別の企業など外部に渡すこと。提供には原則として本人の同意が必要。

他社事例から学ぶ「成功と失敗」

実際の企業が直面した失敗や、そこからの改善によって得られた成果は、広告主にとって最も参考になる教訓です。

ここでは、GoogleやMetaの広告運用において起こったトラブルや成功事例を通して、効果的な対応のヒントを紹介します。

Google広告アカウント停止からの再構築事例

ある中規模のEC企業では、Google広告のポリシー違反によって突然アカウントが停止されました。原因は、ユーザーからの同意を得ずにCookie情報を利用していた点と、プライバシーポリシーの不備が重なったことでした。

この企業はその後、次のような対策を講じて広告配信を再開しました。

- CMPツールを導入し、Cookie同意を自動取得・記録

- プライバシーポリシーを改訂し、データ収集・利用範囲を明記

- 法務・マーケティング部門が合同でチェックリストを作成

アカウント停止から復旧まで約3週間を要しましたが、再開後はむしろユーザーの信頼度が向上し、CVR(コンバージョン率)も改善する結果となりました。

Meta広告におけるコンバージョン精度改善事例

あるBtoBサービス企業は、iOS14のトラッキング制限以降、Meta広告の成果が急激に悪化しました。特に、イベントデータの欠損によりコンバージョン最適化が機能せず、CPAが2倍以上に跳ね上がったのです。

この企業では、Metaが推奨する以下の施策を実施しました。

- CAPI(コンバージョンAPI)を導入し、サーバー経由でイベントを送信

- ユーザー同意を得る設計をCMPで一元管理

- データソースの品質チェックを強化し、不正データを除外

結果として、CV精度が向上し、広告の最適化が正常に機能。以前と同等のCPA水準に回復することに成功しました。

成功企業に共通する「内部教育」と「ガイドライン整備」

上記2社の共通点として、「社内の体制整備」が大きなカギとなっていました。具体的には以下のような取り組みです。

- プライバシーに関する社内研修を定期的に実施

- 広告運用ポリシーとガイドラインを文書化し、全社員がアクセス可能に

- 外注先・広告代理店にも運用基準を共有し、責任範囲を明確化

技術的な対策だけでなく、組織全体で“プライバシーを尊重する文化”を育てることが、広告運用の安定化と成果向上につながっていることがわかります。

第三者提供(だいさんしゃていきょう) … 企業が収集した個人データを、別の企業など外部に渡すこと。提供には原則として本人の同意が必要。

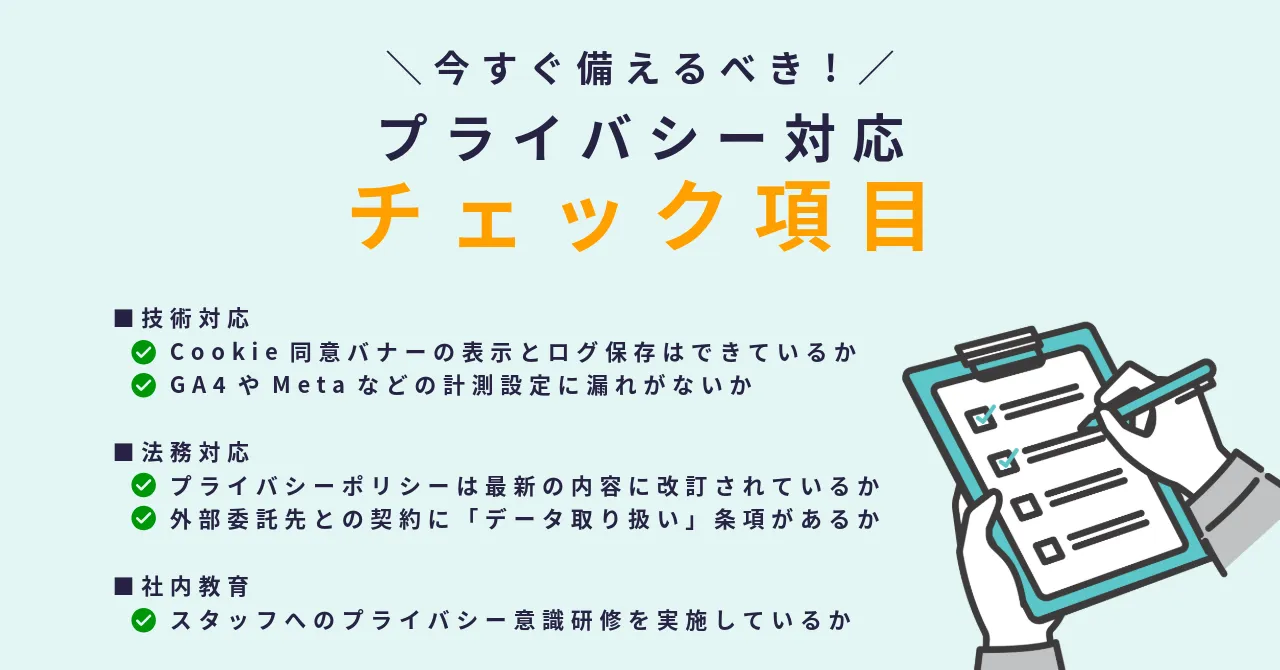

広告主が今後備えるべきチェックリスト

プライバシー規制が強化される今、広告主がリスクを回避しつつ成果を出すためには、対応の“抜け漏れ”を防ぐ体制が不可欠です。このセクションでは、今すぐ使える実践的なチェックリストを提示します。

プライバシーポリシー改訂チェック項目

プライバシーポリシーは、ユーザーとの信頼関係を築く第一歩です。以下の項目を定期的に見直しましょう。

- 収集するデータの種類(Cookie、行動履歴、位置情報など)を具体的に記載しているか

- 収集目的が「広告」「アクセス解析」「サービス改善」など明確か

- 第三者提供の有無と提供先の種類を明示しているか

- 同意の取得方法(バナー表示・設定画面など)を記載しているか

- ユーザーがオプトアウトできる手段を提示しているか

社内・外注体制の整備項目

広告配信に関わるすべての関係者が、同じリスク意識と基準を持っているか確認します。

- 社内に「個人情報管理・広告ガイドライン」が整備されている

- マーケティング・制作・法務部門間で情報共有体制ができている

- 外注先(広告代理店・制作会社)との契約で、個人データの取り扱い範囲が明確になっている

- 広告配信前にプライバシー面の確認プロセス(チェックフロー)がある

対応状況の定期的な見直しポイント

一度対応すれば終わり、ではなく、継続的なチェックが重要です。

- 半年〜1年ごとにプライバシーポリシーをレビューしている

- 法改正やプラットフォームの仕様変更があれば、即時に反映できる体制がある

- CMPやConsent Modeの動作確認を定期的に実施している

- ログ保存(同意記録など)が適切に行われている

このようなチェック項目をもとに、定期的な点検と教育を繰り返すことが、信頼される広告主への第一歩です。

Cookie(くっきー)… Webサイトを訪れたユーザーの端末に保存される小さなデータ。サイト内の行動や設定情報を記録し、次回以降の利便性向上や広告の最適化などに使われる。

行動履歴(こうどうりれき)… ユーザーがWebサイトやアプリ内でとった行動(ページ閲覧、クリック、購入など)の記録。マーケティング分析や広告のターゲティングに活用される。

今後の業界動向と広告主への影響

広告主にとって、個人情報の取り扱いはもはや法令遵守だけでなく、戦略そのものを左右する要素になりつつあります。このセクションでは、今後のテクノロジーと社会の潮流を踏まえた、広告業界の未来と広告主への影響を展望します。

Web3・AI時代の個人情報のあり方

ブロックチェーン技術の普及により、ユーザー自身がデータの管理権限を持つ「分散型」のインターネット(Web3)が注目を集めています。個人データは、企業ではなくユーザーの「所有物」として扱われるようになり、広告配信も「ユーザーの選択」に基づく形に変化していく可能性があります。

さらに、AIの進化により、データ量に依存しない高精度な予測やパーソナライズが可能になりつつあり、「個人情報を多く集めれば広告が当たる」という常識が崩れつつある点にも注目です。

GAFAによるエコシステムの進化と中央集権のリスク

GoogleやMetaなどの巨大プラットフォームは、自社エコシステム内で完結する広告配信とユーザー計測を強化しています。たとえばGoogleの「プライバシーサンドボックス」やMetaの「CAPI(コンバージョンAPI)」は、外部データに依存せずとも広告効果を高められる仕組みです。

ただし、その結果、データやアルゴリズムの「ブラックボックス化」が進み、広告主が分析に使える情報が限られるという新たな課題も浮上しています。

「プライバシー保護=広告成果悪化」ではない時代へ

「個人情報を使えなくなると、広告の成果が落ちるのでは?」という不安を抱く広告主は少なくありません。しかし現在では、ゼロパーティデータ(ユーザーが自発的に提供した情報)やファーストパーティデータの活用により、高精度なマーケティングが可能になっています。

つまり、ユーザーに信頼される情報の取り扱いを前提とした設計こそが、これからの広告運用の鍵。プライバシー保護と成果の両立は、決して矛盾するものではなく、両立する時代へと進んでいるのです。

Web3(うぇぶすりー) … ブロックチェーン技術を活用した次世代のインターネット構想。中央集権的な管理を避け、ユーザー自身がデータやアカウントを管理することが可能になる。

ゼロパーティデータ … ユーザーが自発的に提供する情報(例:アンケート回答や好みの設定)。ファーストパーティデータ以上に信頼性が高く、近年のマーケティングで注目されている。

まとめと次のアクション

広告運用における個人情報の取り扱いは、単なる法令遵守の話にとどまりません。企業の信頼性を支える重要な要素であり、ユーザーとの関係構築を左右する経営課題でもあります。

プライバシー対応は広告主の責任と信頼構築の鍵

GoogleやMetaのプライバシーポリシー変更により、広告主に求められる対応のハードルは確実に上がっています。しかし、それは同時に「透明性ある広告運用」への大きなチャンスでもあります。ルールに適応し、誠実にユーザーと向き合う姿勢こそが、ブランドの信頼を高め、長期的な顧客獲得につながるのです。

ツール・制度・教育を活用した持続的な対応を

Cookieバナーの設置やプライバシーポリシーの改訂といった表面的な対応だけでなく、社内のチェックフロー整備や、関係者への教育、外部パートナーとの契約見直しまで含めた「仕組み化」が鍵となります。

Google・Metaが提供するツール(CMP・CAPI・Consent Modeなど)も積極的に活用し、自社の状況にあった運用体制を整えていくことが重要です。

まずは「現状の洗い出し」から始めよう

対応を先延ばしにせず、まずは「今の広告運用で収集しているデータ」「取得方法と活用目的」「プライバシーポリシーの現状」といった点を洗い出すことから始めましょう。

一つひとつの対応は小さくても、積み重ねが将来の大きなトラブル回避につながります。プライバシー対応は「広告の品質」を守る取り組みであるという意識を持ち、持続可能な広告運用へと一歩踏み出しましょう。

法令遵守(ほうれいじゅんしゅ)【コンプライアンス】… 企業や個人が、法律・規則・業界ガイドラインなどのルールに従って行動すること。広告運用では、個人情報保護法や景品表示法などへの対応が求められる。

チェックフロー… 社内で業務を進める際に、確認・承認が必要な手順や仕組みのこと。プライバシー対応では、広告を配信する前に内容やデータの取り扱いを確認するプロセスが重要になる。

外部パートナー… 自社ではなく、広告代理店・制作会社・マーケティングツール提供会社など、業務の一部を担う外部企業のこと。個人情報を共有する場合は契約で明確な取り決めが必要。