- アフィリエイト記事に問題があった場合、広告主も法的責任を負うのか知りたい

- 「ステマ」と判断されないためには、どんな対応が必要か明確にしたい

- アフィリエイターや外注先の表現をどう管理すれば違反を防げるか分からない

商品やサービスを効率よく広められる手法とkouして、アフィリエイト広告は多くの企業に活用されています。しかし、外部のアフィリエイターが制作する記事やSNS投稿において、景品表示法違反が問題視されるケースが急増しています。

中でも、「誇大な効果表現」「根拠のないランキング表示」「PR表記の欠如」などがステマと捉えられ、広告主側が行政処分を受けた例も少なくありません。

広告主として「外部ライターが書いたから関係ない」とは言えない時代。今こそ、どのような場合に責任が問われるのか、違反を避けるために何をすべきかを明確にしておくことが求められます。

本記事では、アフィリエイト広告と景品表示法の関係性を整理し、広告主・アフィリエイターそれぞれが注意すべきポイントと具体的な対策をわかりやすく解説します。

ステマ(ステルスマーケティング)…広告であることを明示せずに商品やサービスを宣伝する手法。消費者に広告と気づかれないまま影響を与えるため、景品表示法上は不当表示と見なされるリスクがある。2023年にはPR表記を義務化するガイドラインが策定され、規制が強化された。

景品表示法とは?基本概要と広告への適用

景品表示法の基本を押さえ、なぜアフィリエイト広告にも適用されるのかを理解しましょう。

この法律の理解なしに広告を展開すると、意図せず違反にあたるリスクがあります。まずは景品表示法の目的と構成、そしてどのような媒体が対象になるのかを確認しておきましょう。

景品表示法の目的と構成

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に、誤った情報に惑わされないようにするための法律です。

企業が不当な広告や過剰な景品を使って競争を優位に進めることを防ぎ、健全な市場を守る目的があります。

この法律では、特に以下の2点を重点的に規制しています。

- 不当表示の禁止

商品の品質や価格、サービス内容などを実際よりも著しく良く(あるいは有利に)見せる「優良誤認表示」や「有利誤認表示」、またはその他の誤認を招く表示を禁止。 - 過大な景品類の制限

商品購入時の抽選やプレゼント企画などで、過度な景品を提供し、消費者の判断を不当に誘導する行為を制限。

つまり、企業がユーザーの購買意欲を高めようとする中で、事実に基づかない情報や演出によって誤認を与えることは法律違反に該当するということです。

対象となる広告媒体とアフィリエイト広告

景品表示法の規制対象は、紙媒体やテレビ広告といった従来の広告だけに限らず、Web広告・SNS投稿・LP(ランディングページ)・インフルエンサーによる紹介投稿・アフィリエイト記事など、あらゆる形の広告が含まれます。

特にアフィリエイト広告では、外部の個人や企業が商品を紹介するため、広告主が直接関与していないから大丈夫だと考えがちですが、それは誤りです。

重要なのは、「誰が書いたか」ではなく、「消費者に誤認を与える内容かどうか」で判断される点です。

消費者の誤認を重視する姿勢

景品表示法における最大の特徴は、「広告主の意図」よりも「消費者がどう受け取るか」が重視される点です。

つまり、企業やアフィリエイターに悪意がなかったとしても、消費者が誤解をしたと判断されれば違反に該当する可能性があります。

たとえば、「個人の感想です」と記載されていても、実際には断定的に効果があると受け取れる表現であれば、優良誤認とされることもあります。このため、表現方法には慎重なチェックが必要です。

優良誤認表示(ゆうりょうごにんひょうじ)…実際の品質や性能よりも著しく優れているように見せかけて、消費者に誤認を与える広告表示。たとえば「必ず痩せる」「医師も絶賛」などの断定表現が該当する。

有利誤認表示(ゆうりごにんひょうじ)…実際よりも取引条件が有利であると誤認させる広告表示。たとえば「今だけ特価」「期間限定」と記しながら、実際は常時同じ価格で販売していた場合などが当てはまる。

アフィリエイト広告と景品表示法の関係

広告主が出稿していなくても、「アフィリエイト記事」は景品表示法の対象になります。

特に「自分で商品を紹介しているわけではないから関係ない」といった誤解は、企業・アフィリエイター双方にとってリスクとなるため、明確な理解が必要です。

アフィリエイト広告とは?(成果報酬型の特徴)

アフィリエイト広告とは、第三者が自身のメディア(ブログ・SNS・YouTubeなど)で商品やサービスを紹介し、そこからの成約に応じて広告主から報酬が支払われる仕組みです。

広告主は、広告を「出稿」するというより、販売結果に応じて成果報酬を支払う立場である点が特徴です。

そのため、「広告枠を買っているわけではないから、表現内容の責任は広告主にはないのでは?」という誤解が生まれがちですが、これは景品表示法上の考え方とは一致しません。

アフィリエイターが作成した記事でも規制対象になる理由

景品表示法では、「広告の作成主体が誰か」よりも、「その情報が広告として消費者の購買行動に影響するものか」が重視されます。

つまり、たとえアフィリエイターが自らの判断で記事を書いていたとしても、

- 商品紹介にアフィリエイトリンクがある

- 報酬が発生する仕組みがある

- 消費者の意思決定に影響を与える内容である

といった条件がそろえば、それは「広告」として扱われ、景品表示法の規制対象になります。

とくに近年では、消費者庁もアフィリエイト広告に関する監視を強化しており、「第三者が書いたから問題ない」とする主張は通用しなくなっています。

第三者だから責任がないという誤解

よくある誤解として、広告主が「アフィリエイターが勝手に書いた記事だから自社には責任がない」と考えてしまうケースがあります。

しかし、以下のような条件がそろえば、広告主が「表示の実質的な関与者」と判断され、景品表示法違反の責任を問われる可能性があるのです。

- アフィリエイターに表現の指示をしていた

- 広告素材(バナー、記事テンプレートなど)を提供していた

- ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)経由で内容チェックを怠っていた

また、広告主が直接アフィリエイターに指示していなくても、ASPを通じた管理体制に不備がある場合や、明らかに違反リスクのある記事を放置していた場合にも、責任の一端を問われることがあります。

つまり、「間接的な広告だから安全」という思い込みは非常に危険であり、広告主にも一定の管理責任と法的リスクがあることを理解する必要があります。

アフィリエイト広告…広告主が報酬を支払うことで、第三者(アフィリエイター)が自らのメディア上で商品やサービスを紹介し、そこからの成果(購入や申込)に応じて成果報酬が発生する広告手法。成功報酬型とも呼ばれ、近年ではSNSや動画メディアを活用した手法も増加している。

表示の実質的な関与者…広告表現に直接関与していなくても、表現の指示や素材の提供、チェック体制の放置などを通じて、実質的に表示内容に影響を与えたと判断される者。景品表示法においては、広告主がこの立場にあると判断されると、責任を問われることがある。

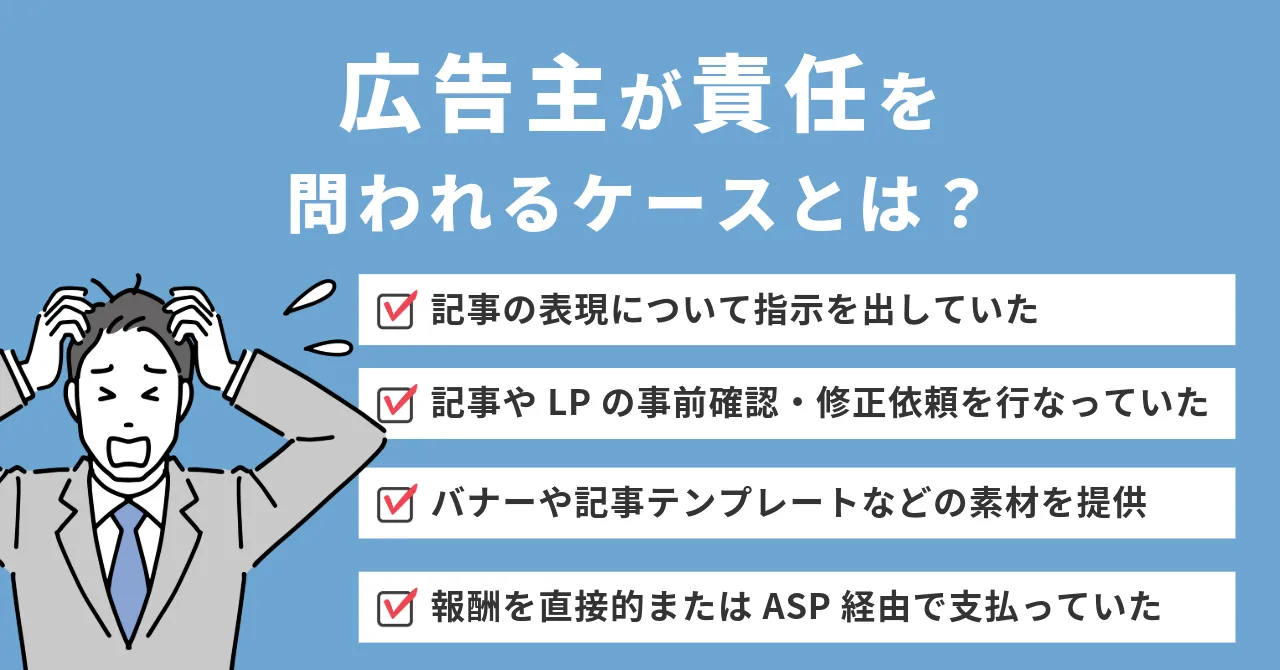

広告主が責任を問われるケースとは?

アフィリエイターが書いた記事でも、広告主が処分対象となるケースは存在します。

「自社は関与していない」と思っていても、消費者庁が「実質的に関与していた」と判断すれば、広告主が表示の主体として景品表示法違反に問われる可能性があります。ここでは、その判断基準と近年の行政処分の傾向について解説します。

「広告主の関与」があったと判断される要因

アフィリエイト広告では、記事の作成を行うのは基本的に第三者(アフィリエイター)ですが、次のような事実があると「広告主の関与があった」と見なされやすくなります。

- 記事の表現について指示を出していた

例:キーワード指定、「必ず“効果がある”という文言を入れてください」など - 記事やLPの事前確認・修正依頼を行っていた

例:原稿チェック・差し戻し・文言修正の要望 - バナーや記事テンプレートなどの素材を提供していた

例:タイトルやキャッチコピーが事前に用意されていた - 報酬(成果報酬)を直接的またはASP経由で支払っていた

こうした行為がある場合、広告主が「表示内容に影響を与えていた」として、表示責任の主体に該当する可能性が高くなります。

景品表示法上の「表示主体」に該当する条件

景品表示法では、実際に表示を行った者が直接の違反主体となりますが、「表示に実質的に関与した者」も対象とされるのが特徴です。

つまり、広告主が直接書いていない広告表現でも、裏で関与していれば処分され得るということです。

たとえば、消費者庁の過去の事例では、「外部業者が運営するサイト上の虚偽表示について、広告主が表示内容を事前に認識していた」と判断され、広告主に対して措置命令と課徴金の納付命令が出された例もあります。

このように、見かけ上は外部メディアのコンテンツであっても、実態に即して法的責任が問われるという点に注意が必要です。

近年の行政指導・処分事例の傾向

近年のアフィリエイト広告に関する処分事例を見ると、以下の業種における摘発が特に増加傾向にあります。

- 健康食品・サプリメント:「飲むだけで痩せる」「医師が推薦」などの誇大表示

- 美容関連商材:「3日で肌年齢が10歳若返る」などの効果誤認

- 投資・副業系サービス:「1日5分で月収50万円」などの不確実な利益保証表現

これらはいずれも、「実際よりも著しく優良または有利であると誤認させる表示(=優良誤認・有利誤認)」に該当し、広告主がアフィリエイト経由の誤表現を放置していた点が問題視されました。

特に2021年以降、消費者庁はアフィリエイト広告における表示実態への関心を強めており、広告主が責任を負うべき対象として位置づける方針を明確にしています。さらに、2023年10月にはいわゆるステマ規制が景品表示法に追加され、第三者を介した広告であっても「知らなかった」「関与していない」という主張は通用しにくくなっています。

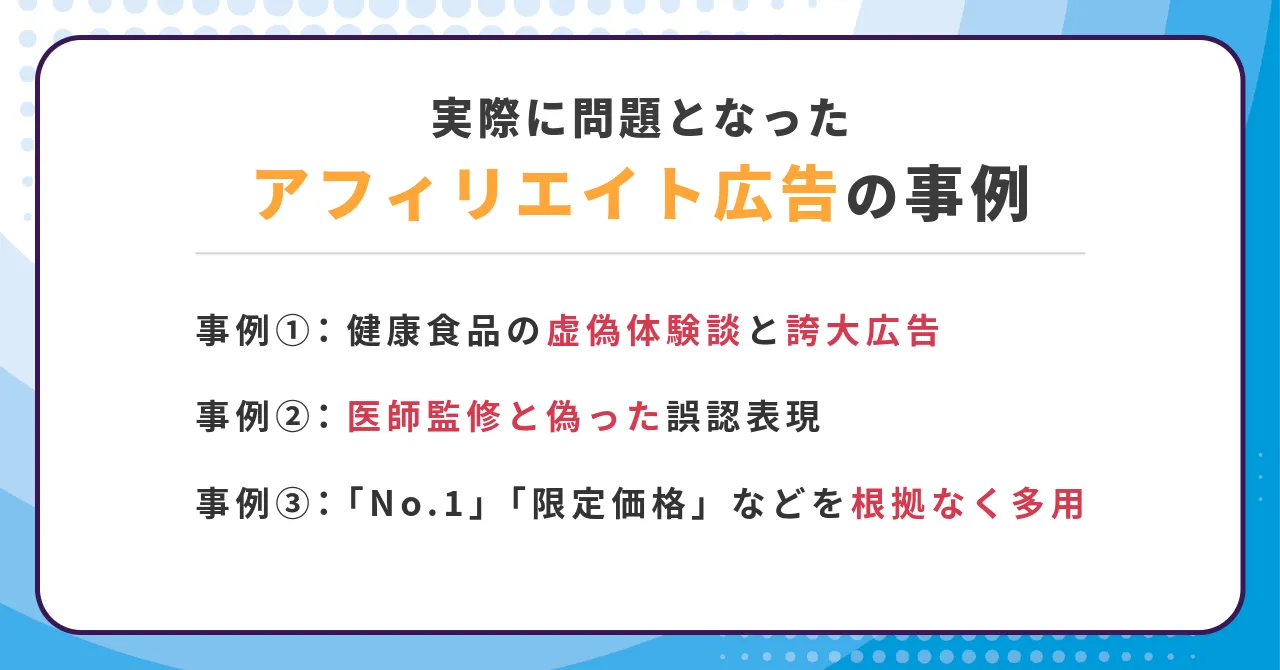

実際に問題となったアフィリエイト広告の事例

実際に指摘を受けた事例から、どのような表現や体制が問題だったのかを読み解きましょう。

アフィリエイト広告は、表現の自由度が高い一方で、表現内容が景品表示法に違反していた場合、広告主に対して厳しい措置が取られることがあります。以下では、行政処分に至った実際の事例を3つ紹介し、何が問題だったのかを明らかにします。

事例①:健康食品の虚偽体験談と誇大効果(アフィリエイター主導記事)

ある健康食品を紹介するアフィリエイト記事において、「このサプリで3日間で5kg痩せた!」「40代でもウエスト-10cmを実感!」といった虚偽の体験談と断定的な効果表現が掲載されていました。

この表現は、効果の裏付けとなるデータや実験結果が存在しなかったため、消費者庁は「優良誤認表示」に該当すると判断。記事を書いたアフィリエイター自身の創作であったにもかかわらず、広告主が記事の内容に一部指示・承認を行っていたことが判明し、広告主側が処分対象となりました。

このケースでは、措置命令に加え、得られた利益に基づいた課徴金納付命令も出されています。

事例②:医師監修と偽った誤認表現(画像演出や白衣利用)

美容系商品のアフィリエイト記事で、「〇〇大学病院の医師も推薦!」という記述とともに、白衣を着た人物の画像やグラフによる視覚的効果が用いられていました。

しかし、調査により「推薦した医師は実在しない人物」であることが判明。加えて、広告主が画像素材や構成をアフィリエイターに提供していた事実が確認され、広告主に対し措置命令が出されました。

このような「信頼性を演出する意図的な構成」は、消費者の判断を誤らせるとして非常に悪質と見なされることがあります。

事例③:「No.1」「限定価格」などを根拠なく多用

通販型のダイエット商材を紹介するアフィリエイトページにおいて、「楽天ランキングNo.1」「期間限定50%OFF」などの文言が繰り返し使用されていました。

ところが、実際にはその商品が楽天で1位になった事実はなく、「限定割引」も常時表示されていたことが判明。

広告主は、この表現を許可・黙認していたこと、表示実態を把握せずに放置していたことから、「有利誤認表示」として措置命令および課徴金の対象となりました。

このような事例では、広告主が「知らなかった」「関与していない」と主張しても通用せず、日常的なチェック体制の不備が問われる結果となります。

課徴金制度(かちょうきんせいど)…は、違反広告によって得た売上額に応じた金銭を納付させる制度です。景品表示法の2014年改正により導入され、2016年から施行されています。課徴金額は対象となる売上額の3%と定められており、法律上の上限額は設けられていません。そのため、違反規模によっては数億円以上の高額な課徴金が科されることもあり、特に悪質なケースでは企業に大きな経済的影響を与えるリスクがあります。

ステマ(ステルスマーケティング)との関係

「PR表示がないアフィリエイト記事」はステマとみなされ、行政指導の対象となる可能性があります。

広告であるにもかかわらず、それを隠したまま記事や投稿を行うことは、景品表示法違反に該当する恐れがあるため、特にアフィリエイト運用においては注意が必要です。

ステマとは何か?(広告であることを隠した宣伝行為)

ステルスマーケティング(ステマ)とは、「これは広告である」と消費者にわからない形で行われる宣伝行為を指します。

たとえば、ブログ記事やSNS投稿で「純粋な体験談のように見せかけながら、実は報酬が発生するアフィリエイト広告だった」というケースがこれに該当します。

景品表示法では、消費者が広告だと認識せずに情報を受け取ることで、購買判断を誤らせるリスクがあるとされ、問題視されています。

アフィリエイトはPR表記が義務(景表法・消費者庁ガイドライン)

2023年には、消費者庁が「ステマは景品表示法違反に該当する」という方針を明確にし、アフィリエイト広告であることを明示する「PR表記の義務化」がガイドラインとして提示されました。

これにより、アフィリエイターは以下のような対応を求められます。

- 記事や動画、SNS投稿の冒頭に「PR」「広告」「アフィリエイト広告」などの表示を記載

- 消費者が一見して「これは広告である」と認識できるデザイン・構成を用意する

たとえば、「この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています」といった一文だけでは不十分であり、明確かつ視認性の高い形での記載が必要です。

ステマと判断される具体的なパターン

消費者庁が問題視しているのは、「広告なのに自然なレビューや口コミのように見せかける手法」です。以下のような構成は特にリスクが高いとされています。

- 誘導リンクなのに「口コミ風」「体験談風」の記事構成

例:「実際に使ってみたらこんなに変化が!」と書きつつ、報酬が発生するリンクが貼られている場合。 - ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)が提供するテンプレートの利用

例:自動生成されたランキング記事や「実際に使ってみたレビュー形式」の広告LPを使っている場合も、広告である旨の表記がなければステマと判断される可能性がある。

いずれのケースも、「広告主が意図的にステマを指示していなくても、結果的に誤認を与えれば処分対象」となります。

広告主・アフィリエイター双方において、表現内容のチェックだけでなく、広告表示の明示にも注意を払うことが求められます。

PR表記…アフィリエイトやタイアップ広告であることを明確に示すための表示。「PR」「広告」「提供:企業名」などの文言を、記事や投稿の冒頭に目立つ形で記載することが推奨されている。

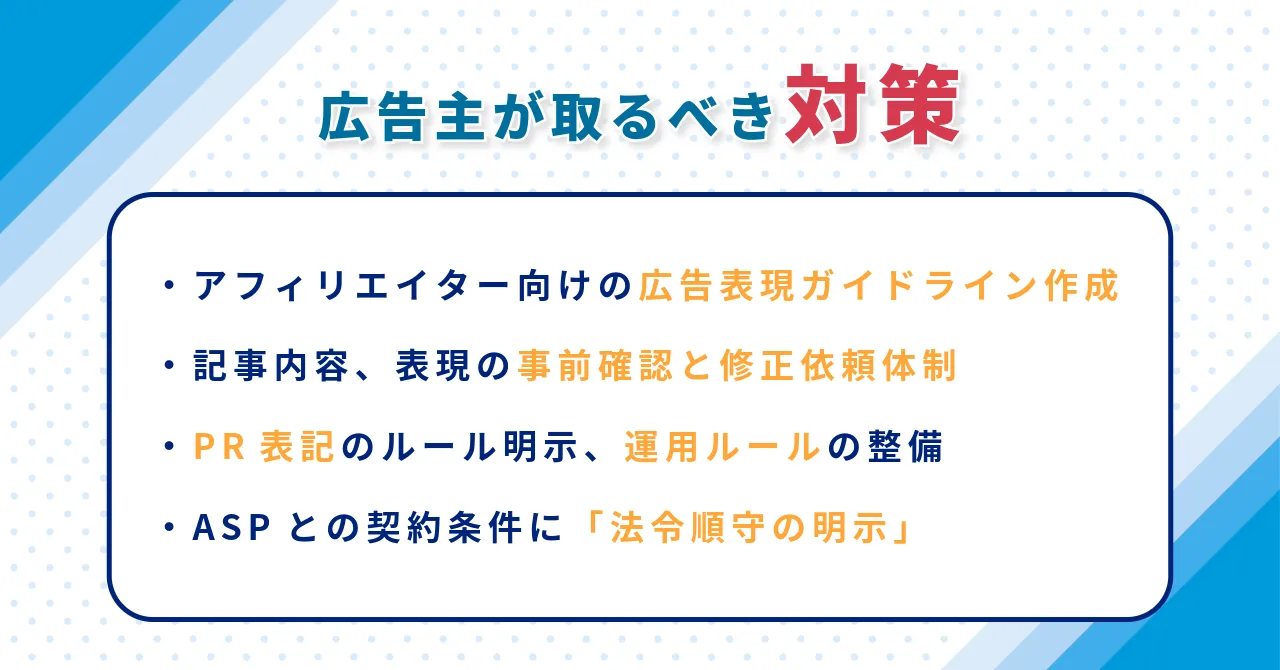

広告主が取るべき対策

違反を未然に防ぐには、広告主としてのチェックと体制づくりが欠かせません。

アフィリエイターとの直接的なやり取りがなくても、表示に関与していたと判断されれば法的責任を問われることがあります。ここでは、広告主としてできる具体的な対策を紹介します。

アフィリエイター向けの広告表現ガイドライン作成

まず第一に重要なのが、アフィリエイター向けに独自の広告表現ガイドラインを策定することです。

このガイドラインには以下のような内容を盛り込みましょう。

- 使用してよい表現・NGワードの明示(例:「絶対」「必ず痩せる」などはNG)

- 効果や満足度を訴求する際は、必ずエビデンスに基づくこと

- ランキングや比較表現の際には出典・調査条件を記載すること

- 「PR」「広告」といった明示の義務

アフィリエイターに対してルールを可視化し、事前に守るべき基準を明確にすることで違反リスクを大幅に下げることができます。

記事内容・表現の事前確認と修正依頼体制

ガイドラインを整備しただけでは不十分で、実際に掲載される記事やLPの内容を確認する体制の整備が必要です。

特に以下のチェック項目が重要です。

- 誤認を招くような断定的・過剰な表現が使われていないか

- 根拠となるデータが記載されているか

- 医療・美容・健康分野では法規制(薬機法など)との整合性が取れているか

また、修正が必要な場合に備えて、アフィリエイターやASPとスムーズに連携できるフローも確保しておくとよいでしょう。

PR表記のルール明示・運用ルールの整備

消費者庁のガイドラインにより、アフィリエイト広告にはPR表記が義務化されています。

そのため、広告主は以下のようなPR表記ルールを運用に組み込む必要があります。

- 表示位置は記事の冒頭または視認性の高い箇所

- 明確な言葉(例:「この記事はPRを含みます」「広告」など)を使用

- 表示のデザインや色が背景と同化していないかチェック

アフィリエイターが誤ってPR表記を省略することのないよう、テンプレートの提供や定期的な教育も効果的です。

ASPとの契約条件に「法令順守の明示」記載を

アフィリエイト運用をASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)に委託している場合は、契約書や発注書の中に「景品表示法を含む法令順守」の条項を明記することが重要です。

これにより、万が一アフィリエイターによる不適切な広告が発覚した際にも、広告主側として適切な管理・注意義務を果たしていたことの証明材料になります。

また、ASPを通じた情報共有(たとえば定期的なレポート提出や記事監視の仕組み)も、実質的な監督責任の履行につながります。

ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)…広告主とアフィリエイターの間を仲介するサービス提供者。広告案件の掲載管理や成果報酬の支払い代行、規約整備などを担う。広告主はASPを通してアフィリエイターを管理するケースが多いが、表示内容に関しても一定の責任が伴う。

アフィリエイター自身が守るべきルールと意識

広告主だけでなく、アフィリエイター自身も景品表示法違反のリスクに備える必要があります。

「紹介するだけだから責任はない」と考えがちですが、実際には記事を執筆・投稿した側にも表現に対する責任が及ぶことがあります。特に誇大表現やPR表記の欠如は、違反とみなされるリスクが高く、意識的な対策が求められます。

表現の責任は「書いた人」にも及ぶ可能性あり

景品表示法は「表示の主体」を広く解釈します。

そのため、たとえ広告主からの直接的な指示がなくても、アフィリエイターが作成した記事が消費者に誤解を与える表現だった場合、その責任がアフィリエイター本人に及ぶこともあるのです。

実際に、誤認を招くような記事を掲載したアフィリエイターがSNS上で炎上したり、ASPから除名されたりする例もあり、法的責任だけでなく信用リスクも非常に大きいことを認識しておく必要があります。

誇大表現・断定・根拠不明な数字表現は要注意

以下のような表現は、特に注意すべきポイントです。

- 「絶対に効果があります」「100%満足」などの断定的表現

- 「たった1週間で-10kg」などの根拠のない効果訴求

- 「売上No.1」「人気ランキング1位」といった調査出典の不明瞭な数字表現

こうした表現は、消費者が実際の商品やサービスの価値を誤認するおそれがあり、優良誤認表示や有利誤認表示に該当するリスクがあります。

「個人の感想です」「効果には個人差があります」の活用

一方で、商品体験を紹介する際に「個人の感想です」や「効果には個人差があります」といった表現を明記することで、消費者の誤解をある程度防ぐ効果が期待されます。

ただし、これらの文言を添えるだけで完全にリスクが回避されるわけではありません。断定的な表現を控えることが基本であり、補足表現はあくまで補助的な手段と認識することが重要です。

PR表記のルール(例:記事冒頭・明確なラベリング)

ステルスマーケティングを避けるために、アフィリエイトであることを明示する「PR表記」は必須です。

具体的には、以下のようなポイントを押さえましょう。

- 記事やSNS投稿の冒頭に「PR」「広告」などの明示を入れる

- 表示は十分に目立つようなフォント・配置・色で行う

- 「このリンクには広告が含まれています」など、読者がすぐに理解できる言い回しを用いる

不適切なPR表示や、ページの下部・目立たない箇所への小さな記載は、消費者庁からステマと判断される可能性があるため注意が必要です。

アフィリエイト広告における「ステマ規制」とは?

アフィリエイト広告においても注意すべき規制として、2023年10月に施行された「ステマ規制」があります。正式には、景品表示法に新たに追加された「一般消費者が事業者の表示であることを判別困難とする表示」の禁止規定を指します。

ここでは、ステマ規制の概要とアフィリエイト広告への影響について解説します。

ステマ規制とは何か?

ステマ(ステルスマーケティング)とは、広告であることを隠して、あたかも一般の利用者の自主的な発信のように見せかける宣伝手法を指します。2023年10月の景品表示法改正により、これが不当表示として正式に違反対象となりました。

簡単に言えば、

「これは広告です」とわかるようにしないと違反になる可能性が高い

ということです。

特に、アフィリエイト広告はリンク先が広告主のサイトであるにも関わらず、ブログ記事やレビュー投稿の形式を取ることが多いため、注意が必要です。

明示が必要なケースとは?

ステマ規制の対象になるのは、以下のようなケースです。

| ケース | 内容 |

|---|---|

| 報酬が発生する場合 | 商品紹介やリンク設置に対して報酬が支払われる |

| 広告主が内容を指示している場合 | 記事やレビューの内容に広告主が関与している |

これらの場合、消費者に対して「これは広告(またはPR)」であることを明確に示さなければなりません。

明示の方法例

アフィリエイト広告における明示例としては、以下が挙げられます。

- リンクや記事の冒頭に「PR」「広告」「アフィリエイト広告を含みます」と記載

- 目立つ位置に広告である旨を明示(※フォントサイズや色に注意)

単なる「リンクの横に小さくPRと書いた」だけでは不十分とされるケースもあるため、表示方法にも配慮が必要です。

広告主が取るべきリスク管理体制【実務対応まとめ】

景品表示法に基づく広告主責任が厳しく問われる今、単に「気をつけよう」という心構えだけでは不十分です。ここでは、アフィリエイト広告におけるリスク管理の具体的な実務対応策をまとめます。

アフィリエイターへのガイドライン提供

提携するアフィリエイターに対して、明確な広告表現ルールを伝えることが重要です。

たとえば、次のようなガイドラインを作成して共有します。

| ガイドライン項目 | 内容例 |

|---|---|

| PR表記義務 | 報酬が発生する投稿は「PR」と明記 |

| 根拠なき効果表現禁止 | 「必ず効果がある」「即効性保証」などの表現禁止 |

| 明示すべき条件記載 | 初回無料の場合は定期購入条件を明記 |

ガイドライン違反が判明した場合の対応ルール(警告・解除)も事前に定めておきましょう。

提携ASPへの監視・是正指示体制の構築

アフィリエイトプログラムを管理しているASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)に対しても、

- 広告表現の監視体制

- 問題発生時の是正指示フロー

をあらかじめ整備・要請しておく必要があります。

ASP任せにせず、広告主自ら監視・指導責任を持つ意識が求められます。

問題があった場合の契約解除ルール設定

悪質なアフィリエイターに対しては、契約解除や成果報酬支払い停止ができるよう、契約書にあらかじめ条項を設けておくことがリスク管理上重要です。

契約書に盛り込むべき最低限の事項

- 違反行為時の解除権

- 賠償責任条項(虚偽広告による損害発生時)

このような条項を設けることで、違反リスクを低減できます。

自社サイトにも「PR表記のルール」を策定・周知

自社が運営するサイト、ブログ、SNSアカウントにおいても、広告・プロモーション投稿に関して

明確なPR表記ルールを策定し、運用担当者に周知徹底することが重要です。

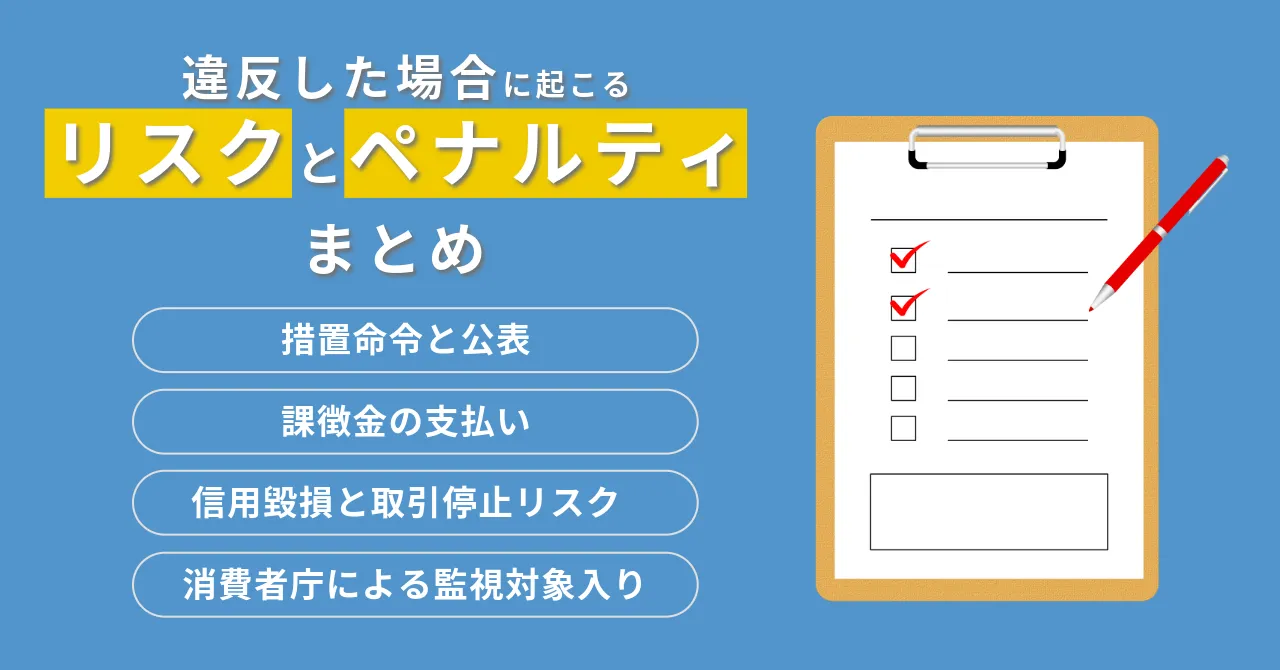

違反した場合に起こるリスクとペナルティまとめ

アフィリエイト広告において景品表示法違反が認定された場合、広告主にはさまざまなリスクと制裁が及びます。ここでは、違反時に起こりうる代表的なペナルティを整理します。

措置命令と公表

消費者庁から措置命令が出されると、

- 違反内容の是正(広告取り下げ等)

- 再発防止策の実施

を求められるほか、企業名と違反事実が公表されます。

公表された情報は、報道やSNSで拡散され、企業イメージに重大なダメージを与える恐れがあります。

課徴金の支払い

悪質な不当表示と認定された場合、違反によって得られた売上額の3%相当の課徴金が課される可能性もあります。

(売上規模によっては数千万円、数億円に及ぶケースも)

課徴金は支払い義務が強制され、企業の財務に大きなインパクトを与えるため、極めて深刻なリスクと言えます。

信用毀損と取引停止リスク

違反公表後には、

- 消費者からの不信

- 取引先企業からの取引停止通告

- 株主からの経営責任追及

など、あらゆる方面から信用毀損リスクが波及します。

とくに上場企業の場合、株価下落や株主訴訟に発展するリスクも無視できません。

消費者庁による監視対象入り

一度景品表示法違反が認定された企業は、以後、消費者庁から「要注意企業」として継続的に監視対象となる可能性も高まります。

次の違反が発覚すれば、さらに厳しい制裁が科されるリスクが高まるため、企業にとっては長期的なリスク管理が必要になります。

まとめと今後の対応

アフィリエイト広告のコンプライアンスは、広告主・ASP・アフィリエイターの三位一体で実現されます。

「知らなかった」「他人が書いた」では済まされない時代だからこそ、関係者全員が正しい知識を持ち、ルールに沿った広告運用を行う必要があります。

本記事の要点整理(景表法のポイント、関与の範囲、ステマ注意)

この記事では、アフィリエイト広告に関連する景品表示法の基本と、広告主やアフィリエイターに求められる責任範囲、そしてステルスマーケティング(ステマ)への対処について解説しました。

- 景品表示法は「誇張」や「誤認」を防ぐ消費者保護の法律

- アフィリエイト広告でも、広告主が表示内容に関与していれば責任を問われる

- ステマは違反とみなされる可能性が高く、PR表記の明示が必須

- 表現方法だけでなく、チェック体制やルール整備も重要な対策

コンテンツ制作の自由度が高いアフィリエイト広告だからこそ、法令順守への意識が求められます。

広告主:ガイドライン整備と監修体制の構築

広告主としては、まずアフィリエイター向けの表現ガイドラインを明文化し、提供することが第一歩です。

さらに、実際に掲載される記事の事前チェック体制や、PR表記に関する運用ルールを明確にすることで、誤認リスクの低減につながります。

また、ASPとの契約条件にも「法令順守の徹底」を盛り込み、違反が起こった場合の責任範囲をあらかじめ明確にしておくことも有効です。

アフィリエイター:PR表記と正確な表現を意識

アフィリエイター自身も、「売れる記事」だけでなく「正確で合法な記事」を意識することが求められます。

- 「PR」や「広告」などの表記を冒頭に明示する

- 誇大な表現や断定的な効果訴求を避け、事実ベースで構成する

- 出典や根拠のない数字、ランキング表現を不用意に使わない

一つひとつの表現が、読者の信頼や法律上の責任に直結するという意識が必要です。

継続的な情報収集と教育・啓発が違反防止のカギ

景品表示法は、ガイドラインの改定や新しい判例・行政処分によって運用が変わる可能性があります。

そのため、継続的に情報をアップデートする仕組みづくりが、長期的なリスク回避につながります。

広告主・ASP・アフィリエイターそれぞれが法令順守に関する社内勉強会や定期研修を実施することもおすすめです。違反を未然に防ぐための「日常的な備え」が、信頼性の高い広告運用を支える土台となります。