デジタル広告において、ユーザーの興味・関心に応じたターゲティングが当たり前となった今、「個人情報」の取り扱いが大きな注目を集めています。近年では、個人情報保護法や電気通信事業法の改正、Cookieや広告識別子に対する規制の明確化など、広告配信の設計やデータの取得・活用方法に大きな影響を与える動きが進んでいます。加えて、GoogleやMetaといった主要プラットフォーマーも独自のプライバシー対応を加速させており、広告主側にもより高度な理解と対応が求められる状況です。

本記事では、広告運用に関わる皆様に向けて、個人情報保護の観点から押さえるべき法律の要点、実際に発生し得るリスク、そして実務で取るべき対応策までを網羅的に解説します。コンプライアンスを守りながら、広告効果を最大化していくための実践的なガイドとして、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも「個人情報」とは何か?広告に関係あるの?

広告運用で個人情報を扱っている意識がないまま法規制に抵触するケースは少なくありません。まずは、「個人情報」とは何か、その定義と範囲を正しく理解することが、法令順守とリスク回避の第一歩となります。ここでは、広告運用の現場と関わりが深い観点から、個人情報の定義や該当する具体例、CookieやIPアドレスの扱いまでを整理しておきましょう。

個人情報保護法における定義と範囲

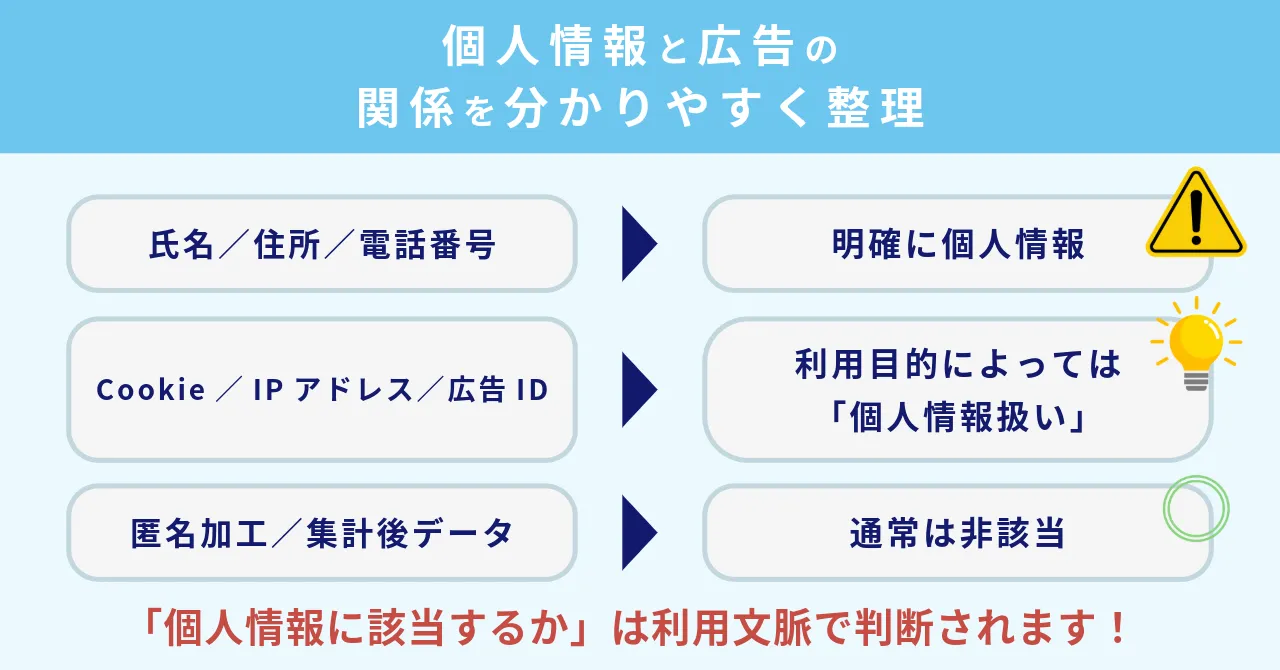

個人情報保護法において、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、特定の個人を識別できるものを指します。具体的には、氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスなど、単体で個人が特定できる情報がこれに該当します。

加えて、他の情報と照合することで特定の個人を識別できる情報も「個人情報」として扱われます。たとえば、ユーザーIDや会員番号のような一見匿名性のある情報であっても、照合可能なデータベースが存在すれば個人情報と見なされる点には注意が必要です。

2022年の法改正以降は、こうした識別情報の取り扱いに対する規制がさらに明確化されており、「個人関連情報」「仮名加工情報」などの新しい区分も登場しています。広告運用に携わる担当者としては、これらの法的分類についても把握しておくことが望まれます。

広告運用に関わる「個人情報」の定義や、法的な基本ルールをより詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

広告配信で取り扱う個人情報の例

広告の世界では、直接的な氏名や電話番号を取り扱っていなくても、「個人情報に該当する可能性のあるデータ」を多く扱っています。以下は、その一例です。

- メールアドレス(会員登録時に取得)

- ユーザーID(特定の個人と紐づくID情報)

- 位置情報(GPSやIPアドレスから推定されるもの)

- 端末識別情報(デバイスID、広告ID など)

- 閲覧履歴や購入履歴(サイト内での行動ログ)

特に、これらのデータを行動ターゲティング広告やリターゲティング広告に利用している場合、個人の嗜好・行動パターンを分析し、広告配信に活用していると見なされることになります。

このように、表面的には匿名性の高い情報であっても、複数の情報を掛け合わせることで「個人情報」に該当するケースは多く存在します。広告担当者は、「自社がどんなデータを収集・利用しているか」を棚卸しし、適切な分類と管理を行う必要があります。

CookieやIPアドレスは「個人情報」なのか?

多くの広告配信に欠かせないCookieやIPアドレスについても、その取り扱いは慎重を要します。

まず、Cookie単体では一般的に「個人情報」には該当しないとされています。ただし、取得されたCookie情報が、特定の個人と結びつけられるような他の情報と一体的に扱われている場合には、「個人情報」として保護の対象となる可能性があります。

また、IPアドレスについても、単体では個人を特定できないケースが多いものの、特定の機器や家庭と結びつけられた場合には識別性が高まるため、個人情報に該当するかどうかの判断が分かれる領域です。

さらに、2022年の法改正によって新たに導入された「個人関連情報」という区分では、Cookieや広告識別子などの情報も規制対象として明確に言及されています。これにより、たとえ匿名であっても、個人に関連する情報の第三者提供には一定のルールが適用されるようになりました。

つまり、広告運用の現場では、「これは匿名だから大丈夫」と一律に判断せず、情報の性質と利用目的に応じた法的評価と慎重な取り扱いが求められます。

広告運用に影響する主要な法律と規制

広告においてユーザーデータを活用する際には、関連する法令やガイドラインを正しく理解し、それに沿った設計や運用を行うことが必須です。日本国内には主に「個人情報保護法」と「電気通信事業法」が、そして国際的には「GDPR」「CCPA」などが存在し、それぞれ異なる観点から広告主に義務を課しています。ここでは、広告運用に密接に関わる主要法令について要点を整理します。

個人情報保護法(日本)

日本国内の広告運用において最も基本となるのが、個人情報保護法です。この法律では、個人情報の取得・利用・第三者提供に関して、事業者が守るべき原則と義務が定められています。

広告運用において重要なポイントは以下の通りです:

- 「利用目的の特定と通知・公表」:ユーザーから個人情報を取得する際には、どのような目的で使用するかを明示しなければなりません。

- 「本人の同意取得」:第三者提供や特定の目的外利用を行う場合、原則として事前に本人の同意が必要です。

- 「安全管理措置の実施」:取得した情報に対しては、漏えいや改ざんを防止するための安全管理措置を講じる義務があります。

- 「個人関連情報」や「仮名加工情報」の新設:特定の個人と直接紐づかない情報も、第三者提供や利用に制限が設けられています。

広告業界では特に、ターゲティングや計測のために利用するIDやCookie情報が、これらの規制対象に含まれるかどうかの判断が重要になります。

電気通信事業法の改正ポイント(Cookie取得への影響)

2023年6月に改正・施行された電気通信事業法では、Cookieなどを通じてユーザー情報を取得する広告事業者も「電気通信事業者」とみなされるケースが明確化されました。これにより、一定の広告事業者は同法に基づく義務を負うことになります。

ポイントは以下の通りです:

- 「外部送信の制限」:利用者の端末から情報を取得し、外部へ送信する場合、その目的・内容・送信先などを明記した開示が必要です。

- 「説明義務の対象」:リターゲティング、行動分析、閲覧履歴の取得などを行う多くのWeb広告が対象に含まれる可能性が高いです。

- 「Cookie利用の透明性向上」:ユーザーに対して、何のために情報を取得しているのか、どこへ送られているのかを明示することが求められます。

この改正により、広告配信の技術的な設計だけでなく、サイト上のプライバシーポリシーや外部送信規律への対応が広告主に求められるようになりました。

Cookieの取得や利用に関連する電気通信事業法の改正内容について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひご参照ください。

GDPRやCCPAなどの海外法の簡単な概要(国際企業向け)

グローバル展開を行う企業や、海外ユーザーをターゲットとする広告主は、日本国内法だけでなく海外のプライバシー法規制にも目を向ける必要があります。代表的なのがEUのGDPRとアメリカ・カリフォルニア州のCCPAです。

【GDPR(EU 一般データ保護規則)】

- ユーザーの同意を取得する義務が非常に厳格で、オプトアウトではなくオプトインが原則。

- 「忘れられる権利」「データポータビリティの権利」など、ユーザーの情報に対するコントロール権が重視されます。

- 違反時には2,000万ユーロまたは全世界売上の4%のいずれか高い方という重い制裁が科される可能性があります。

【CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)】

- カリフォルニア州の住民に対して個人情報を収集・利用する事業者が対象。

- 「情報開示請求」「削除請求」などの権利に対応しなければならず、データの販売・共有のオプトアウト機能も必須です。

日本企業であっても、欧州やカリフォルニア州に拠点を持つ、または現地居住者をターゲットとした広告を展開する場合は、これらの規制の影響を受ける可能性があります。対象国の法令に応じた同意取得やプライバシー表示の整備が求められます。

Cookie・広告識別子の取得と利用ルール

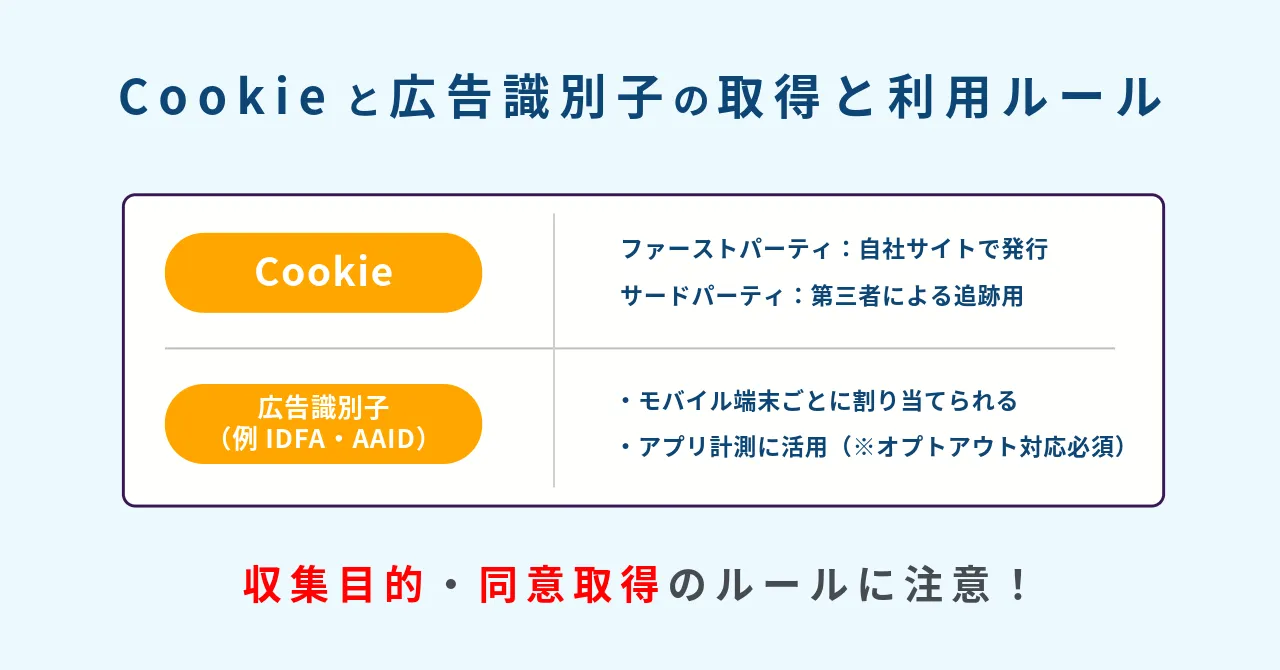

広告配信の最適化や効果測定において、Cookieや広告識別子(AdID)は欠かせない存在です。しかし現在では、これらの技術が個人情報やプライバシーと密接に関係するものと認識されるようになり、利用方法に対するルールや制限も強化されています。ここでは、Cookieの種類や広告への活用方法、そして同意取得が必要とされる状況について詳しく整理していきます。

Cookieの種類と用途(ファーストパーティ/サードパーティ)

Cookieは、ユーザーのブラウザに保存される小さなテキストファイルで、Webサイトが閲覧者の識別や行動履歴の把握を目的に活用します。広告運用においては、主に以下の2種類が使われています。

- ファーストパーティCookie

ユーザーが訪問している自社ドメインのWebサイトによって直接発行されるCookieです。ログイン状態の保持やショッピングカートの管理、サイト内の閲覧履歴の記録など、ユーザー体験の向上に直結する用途で使われます。 - サードパーティCookie

ユーザーが訪問しているサイトとは異なる第三者(広告配信事業者など)から発行されるCookieです。ユーザーが複数のサイトを横断する中での行動履歴を収集し、ターゲティング広告やリターゲティング広告に活用されます。

近年では、プライバシー保護の観点からサードパーティCookieの廃止を進める動きが加速しており、Google Chromeも2025年中に完全廃止を予定しています。これにより、広告運用におけるCookieの使い方が大きく見直されつつあります。

ターゲティング広告でのCookie活用とその制限

ターゲティング広告とは、ユーザーの興味・関心・行動パターンに基づいて最適な広告を配信する仕組みです。この広告手法では、Cookieを通じて収集されたデータが活用されます。

たとえば以下のような活用方法があります:

- リターゲティング広告:一度訪れたユーザーに再度広告を表示

- 行動ターゲティング広告:閲覧履歴や検索履歴から関心を推定

- コンバージョン計測:広告からの成果(購入・登録など)を測定

しかし、これらの手法がユーザーのプライバシーを侵害するリスクも含むことから、法規制やブラウザベンダーによる制限が進んでいます。

具体的には:

- AppleのITP(Intelligent Tracking Prevention)により、SafariではサードパーティCookieが無効化

- GoogleのPrivacy Sandbox構想により、サードパーティCookieの廃止と代替技術(Topics APIなど)の導入が進行中

- 法的には「第三者提供」として規制対象になるケースがあるため、明示的な説明と同意が必要

広告運用では、これらの変化を踏まえて、Cookieに依存しすぎない設計へとシフトしていくことが求められます。

同意取得(オプトイン)を求められるケースとは?

Cookieの利用に際しては、ユーザーからの事前同意(オプトイン)が必要とされるケースがあります。これは、取得するデータが「個人情報」や「個人関連情報」に該当するか、また第三者に提供されるかによって判断されます。

オプトインが求められる代表的な状況は以下の通りです:

- Cookieを通じてユーザーの行動履歴を収集し、広告配信や分析に利用する場合

- 広告IDなどを利用して、外部のDSPやアドネットワークと情報を連携する場合

- Google Consent ModeやMetaの同意管理ツールを用いてCookie取得の可否を切り替える場合

さらに、法改正により「個人関連情報を第三者に提供し、その先で個人情報と紐づけられる可能性がある場合」には、提供元での明示とユーザー同意が必須となっています。

つまり、「ただCookieを使っているだけ」「匿名データだから大丈夫」と思い込むのは危険であり、その情報がどこに渡り、どのように利用されるのかを広告主自身が把握し、適切に説明・同意取得する体制を整える必要があります。

Cookieの取得や広告活用に関する法的ルールや同意管理の詳細については、以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

プライバシーポリシーとオプトアウトの実務対応

ユーザーデータを取得・活用するうえで欠かせないのが、プライバシーポリシーの整備とオプトアウトの導線設計です。これは単なる形式的な記載ではなく、法律への準拠とユーザーの信頼確保を両立するための重要な要素となります。このセクションでは、広告運用におけるプライバシーポリシーとオプトアウト対応のポイントを、実務ベースで整理します。

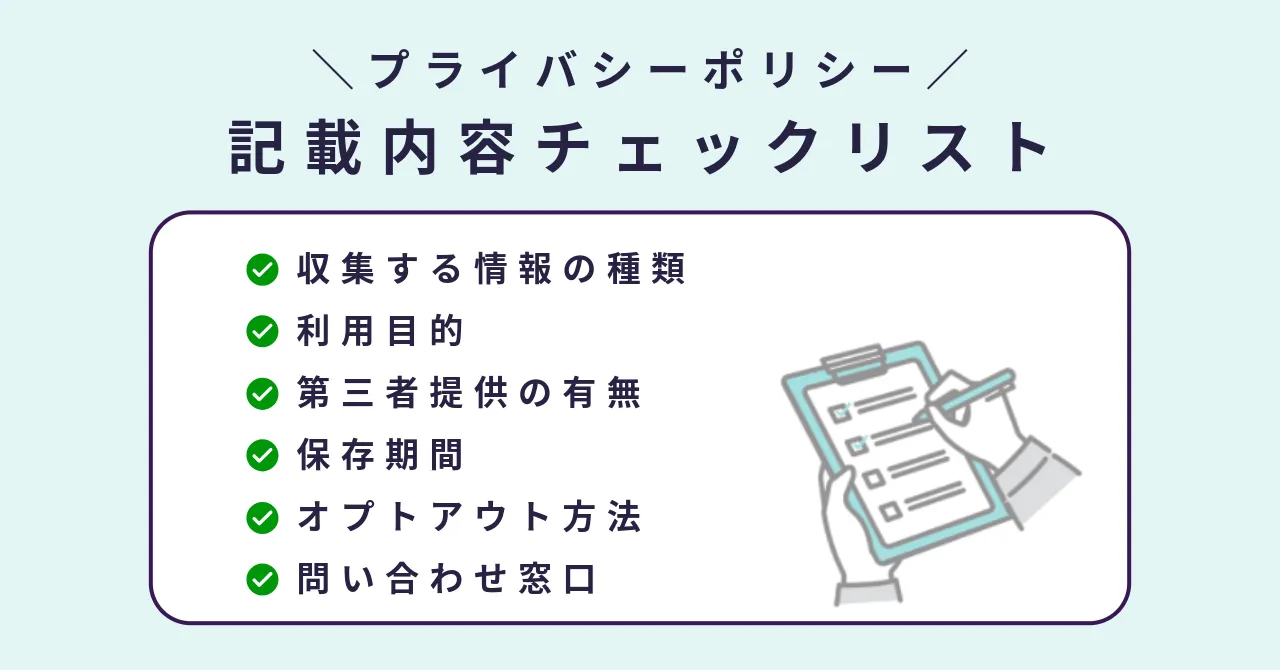

プライバシーポリシーに記載すべき必須項目

プライバシーポリシーは、ユーザーに対して自社のデータ取り扱い方針を説明する最も重要なドキュメントです。広告に関連するデータ取得・活用を行う場合、以下の項目は必ず明記する必要があります。

- 取得する情報の内容

例:Cookie、広告識別子、閲覧履歴、位置情報など - 情報の利用目的

例:広告配信の最適化、効果測定、アクセス解析など - 第三者提供の有無と提供先の名称

例:Google、Meta(Facebook)などの広告配信事業者 - オプトアウトの方法やリンクの設置

ユーザーが追跡を拒否する手段を用意し、簡単にアクセスできるようにする - お問い合わせ窓口(事業者名・連絡先)

特に広告用途の場合、「自社だけでなく第三者と連携してデータを活用していること」を明示することが重要です。法改正以降、不透明な表現はリスクと見なされやすくなっており、明確な説明責任が問われています。

プライバシーポリシーやオプトアウト設計に関する記載内容や実務対応について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

オプトアウトリンクの掲載と具体的な表記例

ユーザーが広告追跡を拒否する権利を行使できるようにするため、オプトアウトの導線をわかりやすく設置することが求められます。具体的には、プライバシーポリシー内に「オプトアウトに関する案内文」とともに、広告プラットフォームごとのリンクを記載します。

【記載例】

当社は、GoogleやMetaを含む第三者の広告配信事業者と連携し、Cookie等を活用してユーザーの行動履歴に基づいた広告配信を行うことがあります。これに関する詳細や追跡拒否(オプトアウト)については、以下をご確認ください。

- Google広告のオプトアウト:https://adssettings.google.com/authenticated

- Meta広告のオプトアウト:https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings

このように、具体的なリンクを明記し、誰でもすぐアクセスできる状態にしておくことが実務上のポイントです。また、自社で同意管理ツール(CMP)を導入している場合は、その設定変更ページの案内も含めると親切です。

運用における注意点と見直しの頻度

プライバシーポリシーやオプトアウト案内は、一度設置したら終わりではありません。広告運用の手法や使用するプラットフォームが変化すれば、内容の更新も必要になります。

以下のようなタイミングで見直し・更新を定期的に行うことが推奨されます:

- 新しい広告ツールやトラッキング技術を導入したとき

- GoogleやMetaなどの仕様変更が発表されたとき

- 個人情報保護法や電気通信事業法などに法改正があったとき

- 年に1回以上の定期レビュー(内部監査の一環として)

また、社内でプライバシーポリシーの内容を理解している担当者が限られている場合、誤った記載や更新漏れによって違反リスクが高まる可能性もあります。そのため、法務部門や外部の専門家と連携しながら体制を構築することが、長期的な安定運用には不可欠です。

Google・Metaなど主要プラットフォームの対応方針と変更点

広告配信の現場では、GoogleやMetaといった主要プラットフォームの仕様変更がダイレクトに広告成果へ影響を及ぼします。これらの企業は、プライバシー保護強化の流れを受けて、トラッキング技術やデータ活用の方法に関する方針を大きく転換しています。このセクションでは、それぞれのプラットフォームが採用している新技術や同意管理の対応方針、実装上の違いについて整理します。

GoogleのFLoC/Topics API/Consent Mode対応

Googleは、サードパーティCookieの廃止を受けて、代替技術の導入を進めています。代表的なものとして、以下の3つが挙げられます。

- FLoC(Federated Learning of Cohorts)

ユーザーを個別ではなく「興味グループ(コホート)」に分類して広告を出す仕組みとして一時期注目されましたが、プライバシーへの懸念から導入は中止されました。 - Topics API

FLoCに代わって導入が進められている技術で、ユーザーのブラウジング履歴から「興味関心カテゴリ(トピック)」を抽出し、広告配信に活用する仕組みです。ユーザーのブラウザに保持されたトピック情報のみが広告事業者に共有され、個人特定性を低く抑えることが特徴です。 - Consent Mode

Googleタグマネージャーと連携し、ユーザーの同意状況に応じてタグの動作を自動的に切り替える仕組みです。同意が得られない場合でも、最小限の情報でコンバージョンのモデル化が可能になります。

欧州向けサイトや同意取得が義務づけられる領域では、導入が強く推奨されており、GA4やGoogle広告と連携して使うケースが増えています。

このようにGoogleでは、プライバシーと広告成果の両立を図るための技術革新が続いており、広告主側もその変化に柔軟に対応する必要があります。

GoogleやMetaが推進するプライバシー対応の背景や、広告主が取るべき実務的な対応については、以下の記事でも詳しく解説しています。

Meta(Facebook/Instagram)のConversion APIと同意管理

Meta(旧Facebook)もまた、Cookie規制の影響を受けにくい新しい広告計測の仕組みを推進しています。その代表例が、Conversion API(CAPI)です。

- Conversion API(CAPI)

ユーザーのブラウザを通さず、サーバーから直接コンバージョンデータをMetaに送信する方法です。これにより、ブラウザの制限やCookieブロックの影響を受けずに、より正確な計測が可能になります。 - ピクセルとCAPIの併用

現在は、Metaピクセル(クライアントサイド)とCAPI(サーバーサイド)を併用する形が推奨されており、両者のデータを照合してより精度の高い広告配信を実現します。 - 同意管理との連携

ヨーロッパを中心にGDPR準拠の同意管理プラットフォーム(CMP)とCAPIを連携させる企業も増えており、ユーザーの同意ステータスに応じてイベント送信の制御を行う仕組みが構築されています。

Metaでは特に、同意が得られていないユーザーのデータ送信を制限する動きが強まっているため、広告主側での対応が今後ますます重要となります。

媒体ごとに異なる実装ルールの比較

GoogleやMetaをはじめ、広告プラットフォームごとにプライバシー対応の考え方や技術的な要件が異なるため、同じ運用方法を横展開することが難しくなっています。以下に主な違いをまとめます。

| 項目 | Meta(Facebook / Instagram) | |

|---|---|---|

| 計測方式 | GA4、Consent Mode、Topics APIなど | Pixel、Conversion API |

| 同意管理 | Consent Modeで自動切替 | CMPとの手動連携が必要 |

| データ取得元 | ブラウザベースが主流だが、サーバー側対応も進行中 | サーバー送信(CAPI)が推奨されている |

| プライバシー設計の方向性 | ブラウザ中心の代替技術 | サーバー連携と同意制御の強化 |

| 必要な技術的対応 | タグマネージャー設定、Consentモード対応 | サーバー環境の構築、同意連携ロジックの実装 |

これらの違いを正しく把握したうえで、媒体ごとに適したタグ設定・同意取得の流れを整備することが、今後の広告運用では不可欠です。特に、CMPやサーバーサイドタグ導入など中長期的な技術投資が求められるフェーズに差し掛かっていると言えるでしょう。

リスクの高い広告設定とその回避方法

ターゲティング広告の精度が上がる一方で、個人情報やセンシティブな属性への過剰なアプローチが問題視されるケースも増えています。意図せずして炎上や法的トラブルに発展することもあり、広告運用には十分な注意が求められます。このセクションでは、実際に発生したトラブル事例やリスクの高い設定の特徴、安全に運用するための実務的な対策を紹介します。

過去に問題となった実例(漏えい・炎上)

広告設定によるトラブルは、意図しない形でユーザーのプライバシーを侵害してしまったことに起因するケースが多く見られます。特に以下のような事例は、広告業界において大きな注目を集めました。

- Facebook広告での性別・恋愛指向の露出問題

ユーザーの関心に基づいて広告が配信される中で、「同性向け恋愛サービス」や「性に関する商品」が本人の知らないうちに表示され、性的指向の推定情報が周囲に知られる結果となり、プライバシー侵害が問題視されました。 - 妊娠・病気に関する検索履歴に基づく広告配信

健康や医療に関連する行動履歴に基づいて、妊婦向け商品や疾患に関連する広告が表示されたことで、「自分の体調が知られているようで気味が悪い」といったクレームやSNS炎上に発展したケースもあります。 - Cookie情報の誤設定による他人への広告露出

家族で同一端末を使用しているケースなどで、一人の行動履歴が別の家族に広告として表示され、機密性の高い内容が漏えいしたように見える事例も報告されています。

これらの事例からも、広告設定は「精度」だけでなく「文脈」と「配慮」が重要であることがわかります。

過去に発生した広告配信トラブルの具体例や、回避のための設定チェックポイントについては、以下の記事でさらに詳しく解説しています。

リスクが高い設定例(リターゲティング/年齢・健康などの属性)

広告配信においては、特定の属性や状況に強く紐づく広告設定が高リスクとされる傾向があります。以下は、特に注意が必要な設定項目です。

- 過度なリターゲティング広告

ユーザーが一度訪れたページやカートに入れた商品が、複数のメディアやSNSで何度も繰り返し表示されることで、「監視されているようで不快」という反応につながるケースがあります。特にセンシティブな商品(医療・恋愛・メンタルケアなど)の場合は炎上リスクが高まります。 - 年齢・性別・健康状態に関わるセグメント配信

一見便利に見えるこれらのターゲティングも、推定情報が不正確なまま配信されると「偏見」や「差別的表現」と受け取られることがあります。とくに医療や宗教、金融系の広告は要注意です。 - 個人情報と組み合わせた属性ターゲティング

顧客データを活用した広告配信では、CRM情報や会員IDと広告IDを突合することで実質的に個人を特定できる状態となる場合があります。これが第三者への提供と判断されれば、法的な同意取得や説明責任を果たしていないと違反と見なされる恐れがあります。

こうしたリスクを避けるには、属性ベースではなく行動ベースでの緩やかなセグメント設計や、広告の露出頻度や表示期間の調整が有効です。

安全に運用するためのチェックリスト

広告配信を安全に行うためには、事前の設定チェックと定期的な見直しをルーティン化することが重要です。以下に、実務上確認しておきたいポイントをチェックリストとしてまとめます。

【広告配信前のチェックリスト】

- □ ターゲット属性にセンシティブな項目(健康・宗教・性的指向など)が含まれていないか

- □ リターゲティング広告が過度な頻度や表示期間で設計されていないか

- □ 使用しているデータが個人情報や個人関連情報に該当するか確認しているか

- □ オプトアウト手段の案内やユーザーの選択肢を適切に用意しているか

- □ 外部パートナー(DSPや代理店)とのデータ連携が契約上クリアになっているか

【定期的な運用見直しポイント】

- □ 配信結果をレビューし、CTRやCV率だけでなく苦情や離脱の増加にも注意しているか

- □ プラットフォームの仕様変更に応じてタグや設定を見直しているか

- □ 社内でのチェックフローや責任者が明確化されているか

これらのチェックを通じて、広告成果を追求しながらも、ユーザーの信頼を損なわない「責任ある広告運用」を目指すことが、今後ますます重要になっていきます。

企業が今すぐ取り組むべき実践ステップ

ここまで解説してきたとおり、広告運用における個人情報の取り扱いは、今後さらに厳格な対応が求められる分野です。しかし、すべてを一度に完璧に対応することは現実的ではありません。重要なのは、自社の現状を正しく把握し、優先順位をつけて実行に移すことです。このセクションでは、企業が今すぐ着手すべき3つの実践ステップをご紹介します。

自社のデータ取得・利用フローを棚卸し

まず最初に行うべきは、自社が取得しているデータの種類と、その活用方法を整理することです。どの情報を、どのような方法で収集し、どのツールや媒体を通じて活用しているのかを可視化することで、法的リスクや運用上のギャップを明確に把握できます。

棚卸しの観点としては、以下のようなポイントが挙げられます:

- 取得しているデータの種類(Cookie、広告ID、購買履歴、会員情報など)

- 収集のタイミングと方法(Webサイト、フォーム、SNSなど)

- 活用されている用途とツール(Google広告、Meta広告、MAツールなど)

- 第三者提供の有無とそのルート

こうした情報を整理することで、「どのデータが個人情報や個人関連情報に該当するのか」「同意取得が必要なフローがどこにあるか」が見えてきます。まずは社内の関係者と情報を共有しながら、簡易なデータマップを作成することから始めましょう。

同意管理の導入と運用体制の構築

次に重要なのが、ユーザーからの同意取得と、それを支える体制の整備です。現在では、Webサイト上でのCookieバナーや同意管理プラットフォーム(CMP)の導入が標準化しつつあり、明確な同意がないまま広告用データを取得することは大きなリスクとなります。

以下のような対応が求められます:

- CMPの導入(例:TrustArc、OneTrust、Cookiebotなど)

- バナーの表示条件やタイミングの設計(初回訪問時、再訪問時など)

- 同意ログの保存・管理方法の明確化

- ユーザーが同意内容をあとから変更できる仕組みの導入

また、ツールの導入だけでなく、社内における役割分担や管理ルールの設計も不可欠です。マーケティング部門・法務部門・開発チームの連携体制を構築し、定期的に見直し・更新ができるワークフローを整備することが、継続的なコンプライアンス維持につながります。

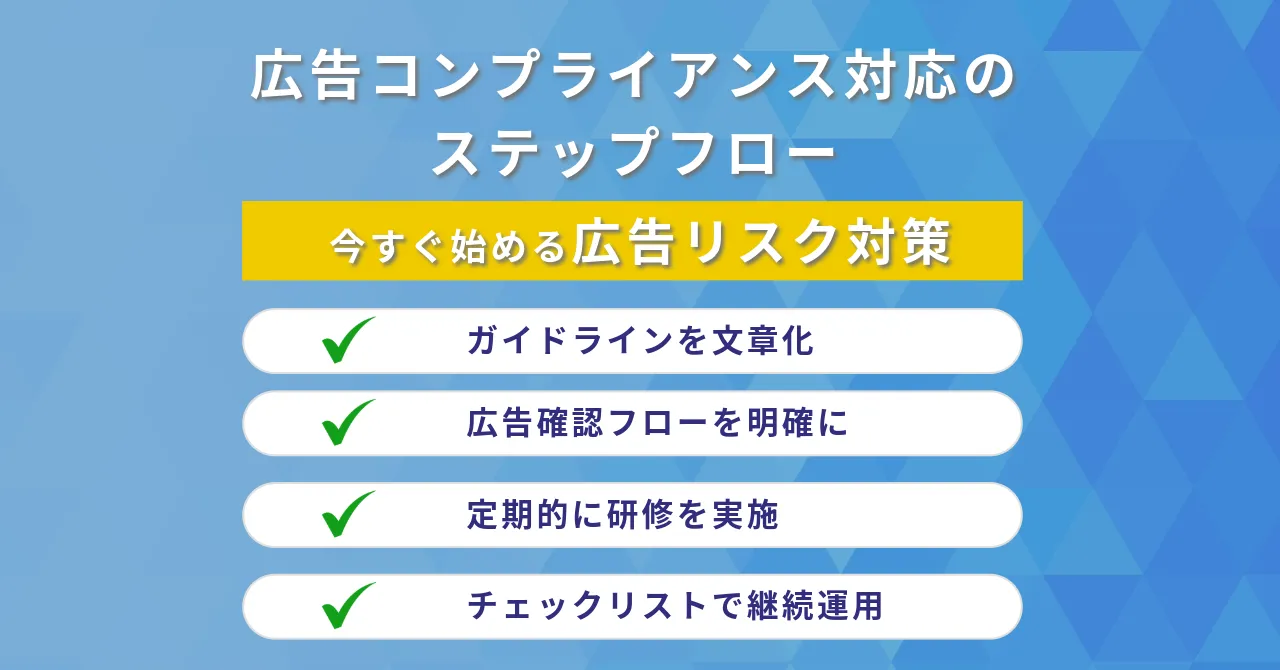

広告設定の見直しと社内ガイドライン整備

最後に取り組むべきは、広告配信設定の見直しと、それを支える社内ガイドラインの策定です。すでに配信中の広告キャンペーンが、ユーザーの意図しない形でデータを利用していないか、過度なターゲティングになっていないかを点検し、安全な設計に変更する必要があります。

具体的な見直しポイントは以下のとおりです:

- センシティブな属性を含むターゲティング条件の確認・削除

- リターゲティングの頻度や期間の見直し

- コンバージョンタグや広告IDの使用方法の再確認

- GoogleやMetaの最新仕様(Consent ModeやCAPI)への対応状況の整理

あわせて、こうしたチェックを継続的に行うための社内ガイドラインを整備することが重要です。テンプレート化されたチェックシートや、ツール導入マニュアル、対応フローを明文化しておくことで、担当者の異動や外部委託が発生しても品質を維持できる体制が構築されます。

広告運用はスピードと柔軟性が求められる一方で、今後は「責任ある運用」の観点も不可欠となります。段階的にでもこれらのステップを踏むことで、成果と信頼を両立する持続可能な広告運用が実現できます。

参考リンク一覧

以下に、本記事の各内容と関連するより詳しい解説記事をまとめました。実務対応の参考として具体的な事例や手順を深掘りしたい方は、ぜひあわせてご覧ください。

まとめ|コンプライアンスを守りながら広告効果を最大化するには

広告運用における個人情報の取り扱いは、今後ますます社会的・法的な注目を集めていくことが予想されます。その中で、企業が持続的に広告効果を高めていくためには、法令順守と成果の両立が欠かせません。

本記事で取り上げたように、Cookieや広告識別子、プラットフォームごとの仕様、プライバシーポリシーの整備や同意取得の対応など、広告運用において配慮すべき項目は多岐にわたります。しかし、それらを単なる「制限」ではなく、ユーザーとの信頼関係を築くための前向きな仕組みとして捉えることが、今後の広告戦略において差を生む要素になるはずです。

今後も国内外の法規制は段階的に厳しくなる見通しです。だからこそ、一時的な対応ではなく、中長期的な視点で体制を整備し、社内に知識とノウハウを蓄積していくことが重要です。

広告担当者として、今こそ「データを活用する責任」と「成果を上げる使命」の両立に向けた一歩を踏み出すタイミングです。信頼される広告運用を通じて、ブランド価値とビジネス成果の最大化を実現していきましょう。