「ネット広告にどこまでの表現が許されるのか分からない」

「優良誤認や有利誤認という言葉は聞いたことがあるが、具体的な違反例を知らない」

「自社の広告が景品表示法に違反していないか不安がある」

インターネット広告の活用が広がる中で、表現の自由と同時に「広告の正確性」が問われる時代になりました。消費者に誤解を与える表現は、景品表示法違反に該当する恐れがあり、実際に違反が認定されれば課徴金の支払いや企業イメージの毀損といった大きなリスクにつながります。

特に、広告表現で問題になりやすいのが「優良誤認」と「有利誤認」です。これらを正しく理解し、事前にチェックする体制を整えることで、法令違反のリスクを大幅に減らすことができます。

本記事では、優良誤認・有利誤認の基本的な定義や具体的な違反事例、そして実務で使えるチェックリストまで、広告運用者が知っておくべき内容をわかりやすく解説していきます。

景品表示法(けいひんひょうじほう)…正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。商品やサービスの広告において、消費者の判断を誤らせるような虚偽・誇張表現、過大な景品提供などを規制する日本の法律。企業の広告・販促活動における「信頼性の確保」を目的としている。

景品表示法とは?ネット広告との関係

広告表現の規制に関わる法律のなかでも、景品表示法は中心的な役割を担います。企業や個人が発信する広告が、消費者に誤解を与えないようにするための重要なルールとして、知っておくべき法律のひとつです。

景品表示法の目的と適用対象

景品表示法は、「消費者が商品やサービスを適正に選択できるようにすること」を目的とした法律です。企業が商品・サービスの魅力を伝える際、過剰な表現や誤解を招く表示をすると、消費者の選択に悪影響を及ぼす可能性があります。これを防ぐため、虚偽や誇張された広告表現を取り締まるのが景品表示法の役割です。

この法律の対象となるのは、チラシやテレビCMといった従来の広告だけではありません。インターネット上の広告、SNSの投稿、ランディングページ(LP)、さらにはアフィリエイト広告やインフルエンサーによる紹介投稿もすべて適用対象となります。

たとえば、Instagramでの「おすすめ商品」紹介が実は企業からの依頼であったにもかかわらず、その事実が明記されていない場合、広告表示義務違反として景品表示法の適用を受ける可能性があります。

ネット広告で特に注意すべき理由

インターネット広告は、その拡散性と即時性が非常に高いのが特徴です。たった一つの表現ミスが数万人、数十万人の目に触れる可能性があり、万一景品表示法違反が認定されれば、企業の信頼やブランドイメージに大きな打撃を与えかねません。

さらに、インターネット広告は個人や小規模事業者でも手軽に発信できるため、法律への理解やチェック体制が不十分なまま運用されることも多く、知らずに違反してしまうケースが増えています。

たとえば、「初回無料」「絶対効果あり」といった表現を根拠なく使用してしまうと、優良誤認や有利誤認に該当する可能性があるため、広告を出す側には正確な知識と慎重な対応が求められます。

広告の自由度が高い時代だからこそ、「伝えたいこと」と「法的に許される表現」のバランスを取ることが、企業にも個人にも重要な責任となっています。

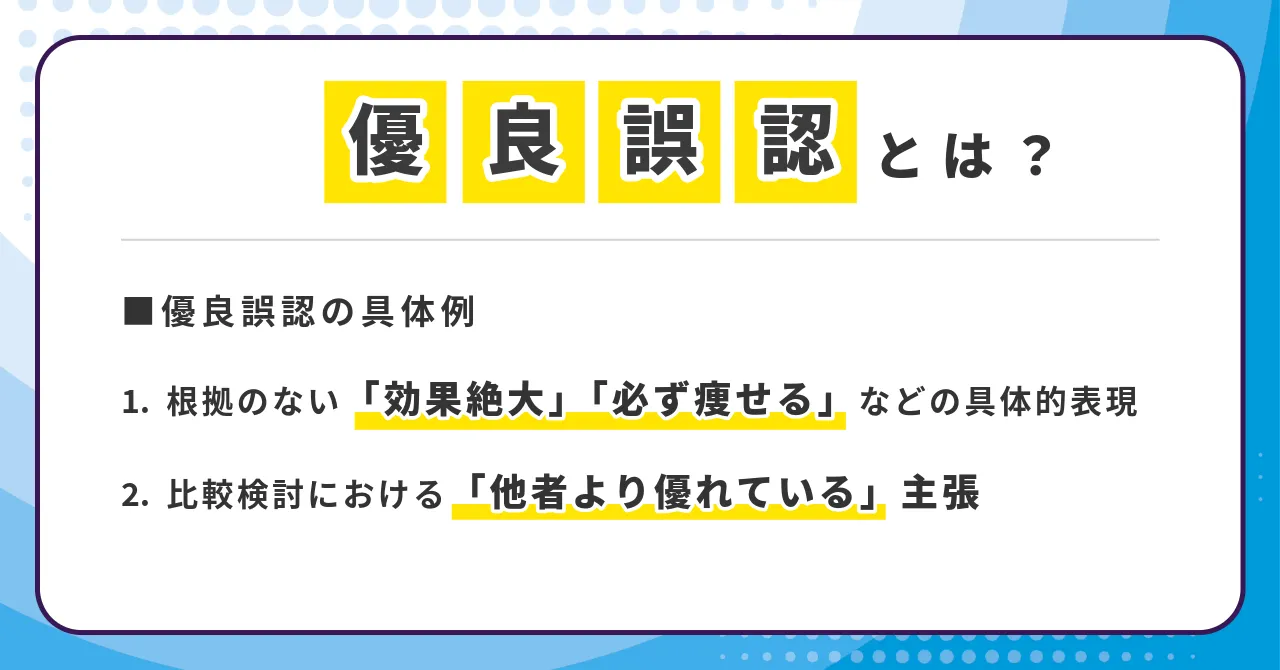

優良誤認とは?

「品質が良いように見せかける表現」は、思わぬ法的リスクを伴います。

消費者の注目を集めようとするあまり、つい強い表現を使いたくなる広告制作の現場。しかし、根拠のない誇張や事実と異なる印象を与える表現は、「優良誤認」として景品表示法に違反する可能性があります。

ここでは、優良誤認の定義と具体的なNG例について解説します。

優良誤認の定義と概要

優良誤認とは、商品やサービスの品質、性能、内容、規格などについて、実際よりも著しく優れていると消費者に誤解させる表示を指します。

景品表示法におけるもっとも代表的な違反類型のひとつであり、違反が発覚した場合には行政処分や課徴金の対象となります。

この違反は、表示そのものが虚偽でなくても、消費者が実際よりも良い商品だと“誤認する可能性”があるかどうかで判断されます。つまり、「主観的に良かれと思った表現」でも、客観的根拠がなければ問題になるという点が特徴です。

特にネット広告やLPなど、訴求力の高い表現が使われやすい場面では、この「優良誤認」に該当する危険性が非常に高くなります。

優良誤認の具体例

優良誤認に該当する具体的な表現には、以下のようなものがあります。

根拠のない「効果絶大」「必ず痩せる」などの断定表現

たとえば健康食品や美容商材の広告でよく見られる、

- 「飲むだけで絶対に痩せる」

- 「これを使えば1週間で10歳若返る」

- 「医師も驚く効果」

といった表現は、客観的なデータや実績に基づかない限り、優良誤認に該当する可能性があります。特に「絶対」「必ず」「完全に」などの断定表現は、その効果が確実であるという誤解を招きやすく、法律上も問題視されやすい表現です。

比較広告における「他社より優れている」主張の注意点

また、自社製品を他社製品と比較し「当社製品はNo.1」「他社よりも3倍効果がある」などとアピールする場合にも注意が必要です。

このような比較広告では、優位性の根拠となる調査結果やデータが、誰でも確認できるかたちで提示されているかが重要です。

仮に自社調べのアンケートや調査を根拠としていたとしても、以下のような点が不明瞭であれば優良誤認に該当する可能性があります:

- 調査対象の人数や属性

- 調査期間・手法の明示

- 公平性のある第三者機関による実施かどうか

比較広告そのものは景品表示法で禁止されているわけではありませんが、「誇張」「根拠不十分」な比較は違法とされるため、使用する際は特に慎重な表現が求められます。

優良誤認(ゆうりょうごにん)…景品表示法における不当表示の一類型。商品やサービスの品質・性能・内容について、実際よりも著しく優れていると消費者に誤解させる表示のこと。断定的な効果表現や不十分な比較広告が該当しやすい。違反が認定されると措置命令や課徴金の対象となる。

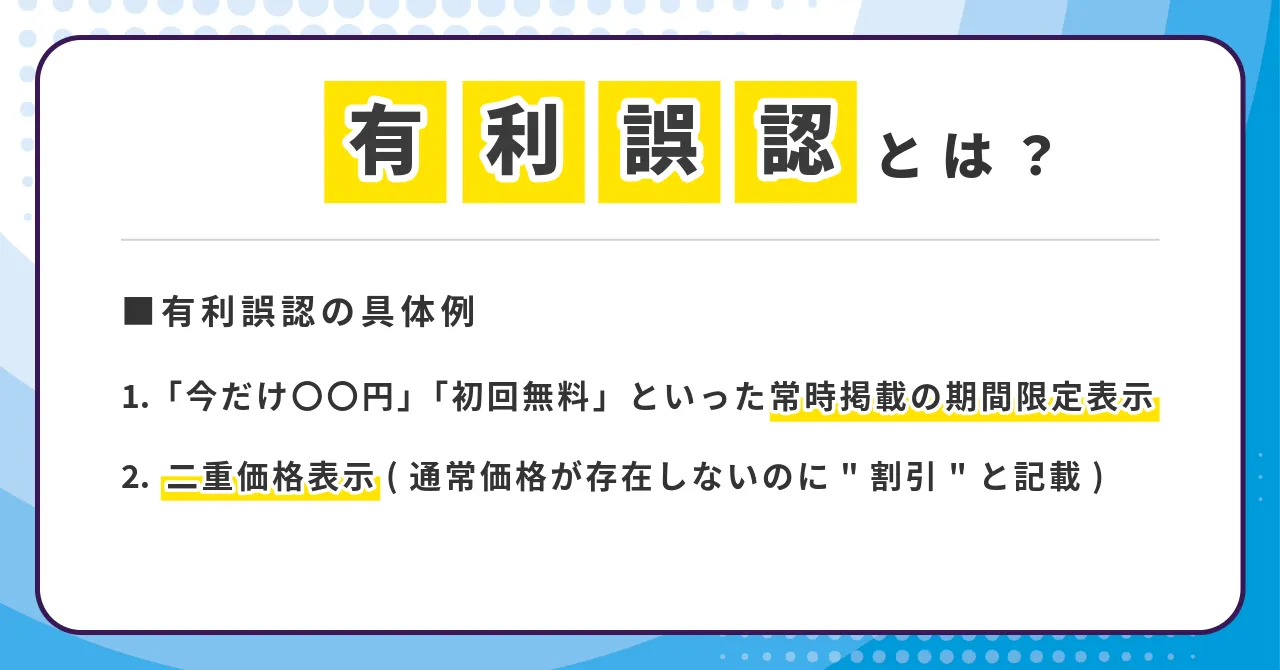

有利誤認とは?

価格や条件に関する表現も、消費者を誤認させる恐れがあるため要注意です。

特にネット広告やECサイトでは、「お得感」を演出する文言が頻繁に使われますが、その表現が事実と異なる、あるいは過度な印象を与えてしまうと「有利誤認」として景品表示法違反に問われる可能性があります。

ここでは、有利誤認の定義と具体的なNG例を解説します。

有利誤認の定義と概要

有利誤認とは、商品やサービスの価格、支払条件、その他取引に関する条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤解させる表示を指します。

この類型は、消費者の「お得感」に直結する内容であるため、購入の意思決定に強く影響を与えるという点で特に厳しく取り締まられています。

たとえば、「期間限定」「今だけ割引」「無料」といった表現を多用しながら、実際にはその価格が常態化していたり、無料の条件に重要な制限があるにもかかわらず説明されていない場合、有利誤認に該当するリスクが高まります。

優良誤認と同様、表示が意図的かどうかは関係ありません。消費者が誤解する可能性があるかどうかが基準となるため、販売側の意図にかかわらず違反とされるケースが少なくありません。

有利誤認の具体例

有利誤認は、インターネット広告やECサイトにおいて特に起こりやすい違反の一つです。ここでは、実際に起こりがちな有利誤認のパターンと、注意すべきポイントについて具体的に解説します。

「今だけ◯◯円」「初回無料」といった常時掲載の期間限定表示

ECサイトやサブスク商材でよく見られるのが、「今だけ50%OFF」「本日限定」「初回無料」といった訴求です。

これらは一見インパクトがあり、購買を促す効果も高いですが、実際には“常にその状態”であった場合、景品表示法違反となるおそれがあります。

たとえば、「初回無料」と記載しながら、2回目以降の定期購入が自動で発生し、その説明が広告に明記されていなければ、消費者が“無料”と誤認する可能性があり、有利誤認と判断される可能性があります。

また、「期間限定」としながらも、キャンペーンを定常的に繰り返している場合は、実際には“限定”ではないとみなされ、表示が虚偽であるとされるケースもあります。

二重価格表示(通常価格が存在しないのに“割引”と記載)

「通常価格10,000円 → 今だけ3,000円」というように、割引率を訴求する広告も有利誤認のリスクがあります。

もしその“通常価格”が設定された実績がなかったり、販売実態がほぼなかった場合は、そもそも比較対象となる「通常価格」自体が存在しないことになり、誤認表示として景品表示法違反となる可能性が高いです。

二重価格表示を行う際には、過去に実際にその価格で販売された履歴があるか、どの期間・どの媒体で販売されたかなど、明確な根拠と記録の保存が必要です。

広告における「価格」は、消費者が最も敏感に反応するポイントのひとつ。だからこそ、正確かつ透明性のある表現が求められます。

有利誤認(ゆうりごにん)…景品表示法における不当表示の一類型。商品やサービスの価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると誤解させる表示のこと。「初回無料」「期間限定セール」「割引中」などの表現が実態と異なる場合に違反となる。違反が認定されると、措置命令や課徴金の対象となる。

違反事例から学ぶ:よくあるネット広告のNG表現

過去の違反事例から、何が問題だったのかを具体的に見ていきましょう。

実際に景品表示法違反と認定された広告の中には、現場で“ついやってしまいがち”な表現も少なくありません。以下に、ネット広告でよく見られる3つの典型的なNGパターンを紹介します。

事例① 化粧品LPでの誇張表現

ある化粧品のランディングページ(LP)で使われていた、「わずか1週間で見た目が10歳若返る」「塗った瞬間にしわが消える」などの効果を断定する表現が問題視されました。

この広告では、特定の個人の体験談を強調し、「誰でも短期間で劇的な変化がある」と誤解させるような演出がされていました。しかし、効果の程度には個人差があるうえ、医学的・科学的な裏付けがなかったため、優良誤認に該当すると判断されました。

広告では訴求力が求められる一方で、「確実性」「即効性」などを断言する表現には特に注意が必要です。

事例② 通販サイトでの割引常習化

あるECサイトで、「期間限定セール」「今だけ特別価格」といった表示が年間を通して常時掲載されていたことが問題となりました。

調査の結果、実際には常に同じ価格で販売されており、「期間限定」「特別価格」という表示に根拠がないとされ、有利誤認表示に該当しました。

このように、値引きやキャンペーンを訴求する際は、「本当に一時的な施策であるかどうか」を明確にしなければなりません。広告文だけでなく、社内の販売実態や記録と一致しているかを常に確認する必要があります。

事例③ 「No.1」表記の根拠不備

「利用者満足度No.1」「売上No.1」など、No.1表記を使った広告も数多く存在しますが、その中には根拠が不十分なまま表記されたことで違反とされたケースもあります。

たとえば、調査機関名が不明、調査対象が極端に狭い、調査時期が古い、母数が小さいといったケースでは、消費者が誤認するおそれがあると判断されやすくなります。

仮に自社で調査を行った場合でも、「◯年◯月に◯◯人を対象に実施、自社調べ」といった出典や調査概要の明記が求められます。No.1表記には高い訴求力がある一方で、それに見合うだけの透明性と根拠提示が不可欠です。

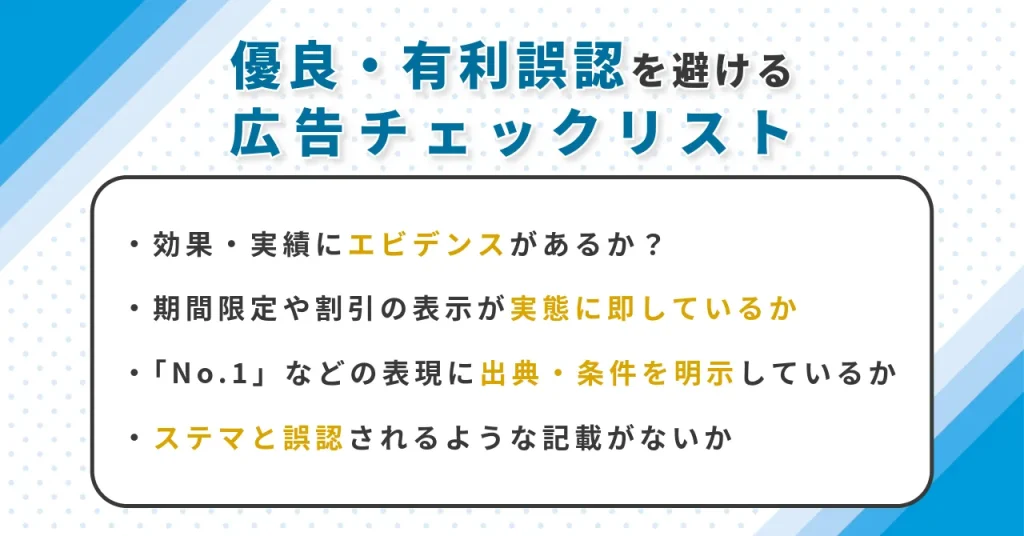

優良・有利誤認を避ける広告チェックリスト

違反を防ぐために、広告制作前・公開前のセルフチェックが重要です。

優良誤認・有利誤認は、意図せず起こるケースも多く、見落としがちなポイントをあらかじめ洗い出しておくことが、リスク回避につながります。ここでは、広告表現におけるチェックポイントと、社内での運用体制づくりの方法を紹介します。

チェック項目の例

広告制作時に確認しておきたい具体的なチェック項目は、以下の通りです。

効果・実績にエビデンスがあるか?

「効果あり」「多くの人が満足」などの表現には、客観的な根拠となるデータが必要です。

自社調べの結果を使う場合も、調査対象、方法、期間、母数などの情報を明記し、ユーザーが確認できるようにしましょう。数字を使った表現や体験談が強調される場合ほど、エビデンスの整備が欠かせません。

期間限定や割引の表示が実態に即しているか?

「今だけ」「期間限定」「特別価格」などの表現が、実際に一時的な施策であるかどうかを確認しましょう。

継続的に割引をしていたり、販売実態が伴わない「通常価格」との比較表示は、有利誤認と判断されるリスクが高くなります。割引期間や終了予定日を記載するなど、透明性を保つ工夫が大切です。

「No.1」などの表現に出典・条件を明示しているか?

「業界No.1」「顧客満足度No.1」などの訴求力がある表現は、調査結果に基づいているかどうかが重要です。

調査機関の名称、調査時期、対象範囲、実施方法など、根拠の詳細が明記されていないと、消費者に誤認を与える恐れがあります。広告内または別ページに詳細を記載し、信頼性を担保しましょう。

ステマと誤認されるような記載がないか?

インフルエンサーやアフィリエイターを通じたPRでも、「広告であること」が明示されているかを必ずチェックしてください。

「PR」「広告」「提供:◯◯社」などの表記がない場合、消費者は中立的な意見だと誤認し、ステルスマーケティングに該当する恐れがあります。

部門・関係者で共有できるチェック体制の構築

個人の判断に任せたチェックでは、どうしても見落としや甘さが生じます。広告表現に関わる全関係者で共通のチェック体制を築くことが重要です。

クリエイティブ担当・法務・外注ライターとの連携

広告制作に関わるメンバー間での連携を強化し、「誰が何を確認するのか」を明確にしておくと、対応のスピードと正確性が向上します。特にリスクが高い表現は、事前に法務部門や外部専門家へ確認をとる体制を整えておくと安心です。

共有フォーマットや社内ガイドラインの整備のすすめ

毎回ゼロからチェックするのではなく、テンプレート化したチェックリストや社内用マニュアルを作成しておくと、誰でも一定の基準で確認できるようになります。

新入社員や外部パートナーへの教育にも活用でき、組織全体のコンプライアンス意識の底上げにもつながります。

ステルスマーケティング(ステマ)…広告であることを隠して宣伝行為を行う手法。消費者が中立的な意見や口コミと誤認する可能性があり、景品表示法では違反とされる。企業や広告主には、広告である旨の明確な表示が求められる。

法令順守のために実務でやるべきこと

日常業務の中で法令順守を徹底するには、継続的な仕組みづくりが不可欠です。

広告表現の適正化は、一部の担当者だけの責任ではなく、組織全体で取り組むべき課題です。ここでは、優良誤認・有利誤認などの違反を防ぐために、実務で取り組むべき3つの対策を紹介します。

表現ルールの社内マニュアル化

広告表現に関する社内ルールを明文化してマニュアル化することは、法令順守の第一歩です。特に、自社の業種や商材に特有のリスクがある場合、それに合わせた具体的なNG表現例や注意点を盛り込むことが重要です。

たとえば美容商材を扱っている場合、「効果の断定表現を避ける」「ビフォーアフターの画像には注釈を入れる」など、商品特性に応じたルールを定めておくことで、現場の迷いを減らし、誤表現を未然に防ぐことができます。

このマニュアルは、社内の制作部門だけでなく、ライター・デザイナー・広告代理店などの外部パートナーにも共有することで、全体の品質管理がしやすくなります。

法務や外部専門家との連携

広告の内容が複雑な場合や、新商品で表現に自信がない場合には、事前に法務部門や外部の専門家へ相談する体制を整えておくことが効果的です。

特に、医療・美容・金融・健康食品といった業種では、表示に関する規制が厳しいため、薬機法や景品表示法の専門知識を持つ外部アドバイザーの活用が有効です。

また、消費者庁や各自治体が発表している最新の指導事例や法改正情報を定期的に共有する場を設けることで、チーム全体のアップデートが可能になります。

情報はメールニュースや社内掲示板、ミーティングなどを通じて、継続的に伝達できる仕組みを設けておくと良いでしょう。

スタッフ全体の意識づけ

法令順守のための対策は、ルールや制度だけでは不十分です。スタッフ一人ひとりの意識を高める取り組みも欠かせません。

定期的な勉強会や研修を通じて、「なぜその表現がNGなのか」「どのようなリスクがあるのか」を具体的に伝えることで、現場での判断力が育まれます。

また、広告制作チームだけでなく、営業部門やカスタマーサポート(CS)など、顧客と接する部門とも連携を図ることが重要です。営業資料や提案書に使う表現も広告と同様に、誤認リスクがあるため注意が必要です。

全社的に景品表示法への理解と対応力を高めることで、法令違反のリスクを組織全体で低減させることができます。

法令順守(ほうれいじゅんしゅ)/コンプライアンス…企業が業務を遂行するうえで、法律・条例・業界ルール・社会的倫理を守ること。広告においては、景品表示法や薬機法などの関連法令に基づいた適正な表現が求められる。違反すると法的制裁に加え、企業イメージや信頼の失墜にもつながる。

まとめと今後の対応

最後に、この記事の要点を振り返り、実務で何をすべきかを明確にしましょう。

広告における表現の自由は重要ですが、その裏には法律と倫理があり、消費者の信頼を損なわない表現が求められます。優良誤認・有利誤認のリスクを理解したうえで、広告の品質と法令順守の両立を図ることが、今後の健全な広告運用につながります。

おさらい:優良誤認・有利誤認の定義とリスク

まず押さえておきたいのは、「優良誤認」と「有利誤認」という2つの不当表示の定義です。

- 優良誤認は、商品やサービスの品質・性能などについて、実際よりも著しく優れていると消費者に誤解させる表示。

- 有利誤認は、価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると誤認させる表示。

どちらも、広告のインパクトを狙った結果として“つい使ってしまいがち”な表現で発生することが多く、意図がなかったとしても消費者が誤認すれば違反とされる点が非常に重要です。

違反が認定されれば、措置命令の公表や課徴金の支払い、企業の信頼低下など、経済的・社会的に大きなダメージを被るリスクがあります。

今後のアクション

リスクを回避し、信頼性の高い広告運用を行うためには、以下の実務的なステップが重要です。

現在の広告をチェックリストで再確認

まずは、自社のWeb広告、ランディングページ、SNS投稿などをチェックリストに沿って見直すことから始めましょう。

- 効果や満足度の表現に客観的根拠があるか

- 「期間限定」「割引」などの表示が実態と一致しているか

- 「No.1」などの表現に、明確な出典や調査情報があるか

といった基本事項を一つずつ確認することで、リスクのある表現を事前に修正することが可能です。

チェック体制・啓蒙活動を「継続」する仕組み化

一度チェックして終わりではなく、継続的に見直せる体制を整えることが長期的なリスク管理に直結します。

- 広告表現チェックのルールをマニュアル化し、制作担当者やパートナーと共有

- チェックリストをテンプレート化し、誰でも同じ基準で判断できる仕組みを構築

- 社内の研修や勉強会を定期的に実施し、全体の法令意識を底上げ

こうした取り組みが、結果的に広告品質の安定とブランドの信頼構築につながります。