- 広告表現に法的な問題がないか、判断に自信が持てない

- 景品表示法の内容があいまいで、どこからが違法になるのかわからない

- 万が一、誇大広告と指摘された場合にどんな罰則があるのか不安

インターネット広告やSNSの普及により、広告が消費者の意思決定に与える影響は年々大きくなっています。こうした中で、消費者を誤認させる表現、いわゆる「誇大広告」への監視も厳しくなってきています。特に注目すべきは、景品表示法に基づいた行政処分や課徴金の適用が増加している点です。

「よかれと思って使った表現が違法だった」「他社も使っているのに自社だけが処分を受けた」――このようなケースは決して他人事ではありません。広告担当者や経営層が、法律の基本を理解していないまま広告を配信することは、ブランドの信頼失墜や莫大な損害につながる可能性があります。

本記事では、「なぜ誇大広告が違法になるのか」という根本から、景品表示法による罰則の内容、そして企業が講じるべき対策までを体系的に解説します。正しい知識をもとに、安心・安全な広告運用を目指しましょう。

景品表示法(けいひんひょうじほう) … 消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招く「不当表示」を禁止し、過大な景品提供を制限するための法律。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。広告表現に関わるあらゆる業種に適用される。

誇大広告とは?その定義と具体例

誇大広告は、商品やサービスの魅力をアピールするうえでついやってしまいがちな表現です。しかし、過剰な主張は消費者を誤認させ、法的なリスクを招く恐れがあります。

ここでは「誇大広告」の基本的な定義や具体例を通して、何が違法となるのかを明らかにします。

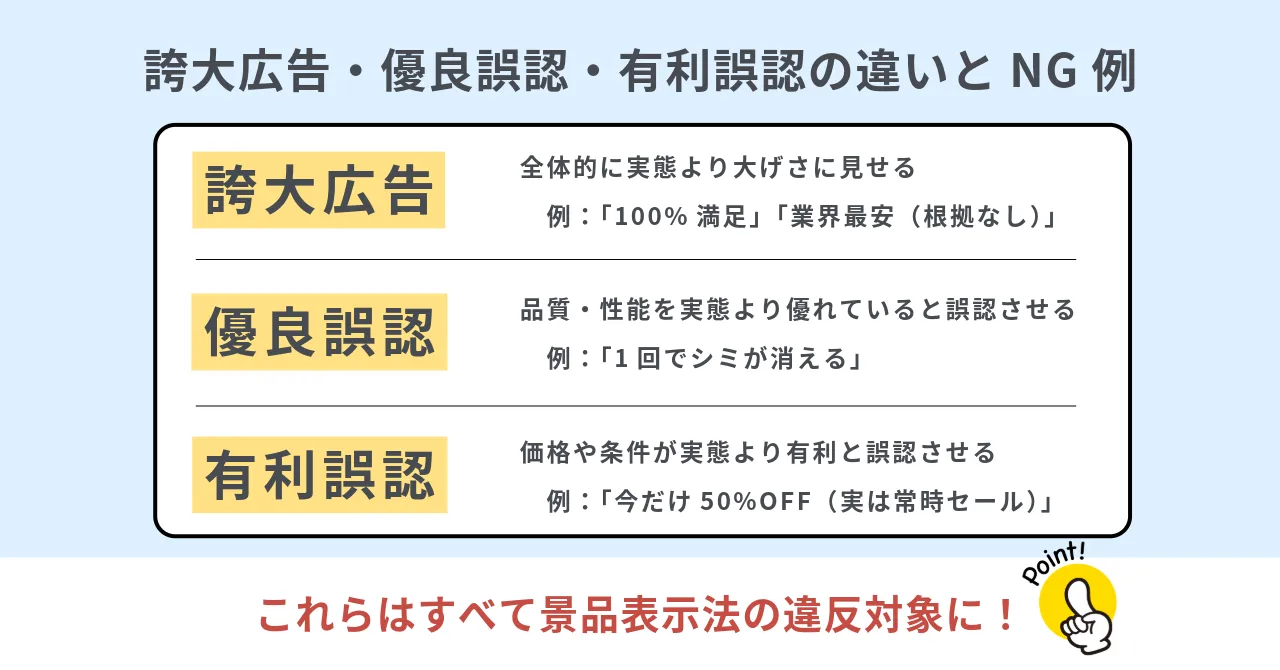

誇大広告と誤認表示の違いとは?

誇大広告とは、事実を大きく超えた表現によって、商品・サービスの内容や取引条件について実際よりも著しく良く見せる広告を指します。特に、消費者がその表現を真に受けて購入や申し込みをしてしまうと、景品表示法違反となる可能性があります。

誤認表示とは、消費者に誤った印象を与える表示全般を指します。中でも、誇大広告はその代表的な形態であり、「優良誤認表示」や「有利誤認表示」など、法律で明確に規制されています。

「優良誤認表示」と「有利誤認表示」の違い

- 優良誤認表示は、商品の性能・品質・成分などが、実際よりも著しく優れているように見せる表現です。たとえば「たった1回の使用でシミが完全に消える」といった、根拠のない絶対的な効果の訴求が該当します。

- 一方、有利誤認表示は、価格やサービス条件などが、他の競合商品と比べて著しく有利であるように見せる表現です。「今だけ50%OFF(実際は常時セール中)」や「業界最安値(比較根拠なし)」などが典型です。

実例紹介:業界別に見る誇大広告のケース

以下は、実際に問題となった誇大広告の例です。

- 化粧品業界:「塗るだけで10歳若返る」など、明確なエビデンスのない医薬品的効能の訴求

- 健康食品業界:「飲むだけで脂肪が落ちる」「がんが治る」など、効果・効能の虚偽表示

- 学習塾・教育業界:「100%志望校合格」など、実現が保証できない成果の断言

これらは、景品表示法や薬機法、特定商取引法など複数の法律に抵触する可能性があり、行政処分や罰則の対象となります。

グレーゾーンとされやすい表現とは?

誇大広告は、明確な虚偽だけでなく、「消費者が勘違いしやすい曖昧な表現」も問題となることがあります。

たとえば、

- 「お客様満足度No.1」→ 調査条件や期間、対象数の記載がなければNG

- 「医学的に証明済み」→ 出典元やエビデンスが不明確な場合は誤認の恐れ

- 「今すぐ申し込まないと損」→ 根拠のない煽り表現は注意が必要

誇張と事実の境界線は曖昧なため、広告を制作する際は第三者目線で「誤認を与えないか?」を確認することが重要です。

誇大広告(こだいこうこく)…事実を大きく超える表現で、商品やサービスを実際よりも著しく良く見せようとする広告のこと。

誤認表示(ごにんひょうじ)…消費者に誤った印象を与える表示全般を指し、優良誤認表示や有利誤認表示などが含まれる。

優良誤認表示(ゆうりょうごにんひょうじ)…実際の商品・サービスよりも著しく優れていると誤解させる表示のこと。

有利誤認表示(ゆうりごにんひょうじ)…実際の価格や条件よりも、著しく有利であると誤解させる表示のこと。

薬機法(やっきほう)…医薬品・医療機器・化粧品などの安全性や表示を規制する法律。旧薬事法。

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)…通信販売や訪問販売など、特定の取引におけるトラブル防止を目的とした法律。

エビデンス…広告や主張の裏付けとなる根拠・データのこと。科学的証拠や調査結果などが該当する。

グレーゾーン…明確に違法とまでは言えないが、誤認を招く可能性がある表現や行為のこと。

なぜ誇大広告が違法なのか?

広告は消費者に商品やサービスを知ってもらうための重要な手段ですが、事実と異なる過剰な表現は「誇大広告」として法的な問題を引き起こします。では、なぜ誇大広告が違法とされ、厳しく規制されているのでしょうか?

ここでは、その背景と目的を整理します。

景品表示法が規制する理由:消費者保護の視点

誇大広告が違法とされる最大の理由は、消費者が正しい判断を下せなくなるためです。たとえば、「これを飲めば絶対に痩せる」「成績が必ず上がる」などの根拠のない表現により、実際には効果のない商品やサービスにお金を払ってしまうと、消費者は不利益を被ります。

こうした事態を防ぐために制定されたのが、景品表示法です。同法では、商品やサービスの内容について不当な表示を禁止し、消費者が正しく選択できるように保護することを目的としています。

公正な競争環境の維持

誇大広告は、単なる消費者の誤認にとどまらず、市場全体の競争を不公正にする要因にもなります。

ある企業が事実以上の表現で集客を図れば、誠実に広告を出している他社は相対的に不利になります。こうしたアンフェアな競争が常態化すると、市場全体の信頼性が損なわれ、業界全体の健全な発展が阻害されてしまいます。

そのため、景品表示法は単に消費者保護にとどまらず、企業間の公正な競争環境の確保という役割も担っているのです。

インターネット広告の普及と表示監視の厳格化

近年では、テレビCMや紙媒体だけでなく、SNSやリスティング広告などのインターネット広告が主流となりました。これにより広告の配信スピードや範囲が飛躍的に拡大した一方で、「誰が」「どんな基準で」表示内容を決めているのかが不透明になりがちです。

消費者庁や公正取引委員会は、このようなデジタル広告の実態を踏まえ、AIツールや外部モニタリングを活用しながら、ネット広告の監視体制を強化しています。違反が発覚した場合は、表示の修正命令や課徴金などの厳しい処分が下されるケースも増えており、企業側の対応が一層求められる状況です。

消費者庁(しょうひしゃちょう)…消費者の権利を守ることを目的とした日本の行政機関。誇大広告や虚偽表示の監視、製品事故情報の公表、消費者教育などを担う。

公正取引委員会(こうせいとりひきいいんかい)…企業間の公正な競争を確保するための独立機関。不当表示や独占禁止法違反などを調査・是正する役割を持つ。

課徴金(かちょうきん)…法律違反によって得た不当な利益を回収する目的で、違反企業に課される金銭的な制裁。景品表示法や独占禁止法などに基づいて徴収される。

AIツール…人工知能を活用したソフトウェアやシステムのこと。広告監視では、不適切な表現や誤認の恐れがある表示を自動検出する目的で導入されている。

モニタリング…監視・観察を行うこと。広告分野では、企業の広告表現が法令に沿っているかを第三者機関などが継続的に確認する作業を指す。

リスティング広告…Googleなどの検索エンジンで、検索キーワードに連動して表示されるテキスト形式の広告。ユーザーの検索意図に合わせて表示されるため、広告効果が高いとされる。

景品表示法による措置命令・罰則の仕組み

広告表現のルールを逸脱した場合、企業は「違法な誇大広告」として行政処分や金銭的ペナルティを受けることがあります。ここでは、景品表示法に基づく処分の流れや具体的な罰則、実際に処分された企業事例を紹介します。

措置命令が下されるまでの流れ(調査 → 処分 → 公表)

景品表示法に違反する疑いがある広告が見つかると、消費者庁や地方自治体の担当部局が調査を行います。きっかけは主に以下の3つです。

- 消費者からの通報

- 競合他社からの申告

- 行政側のモニタリング(ネット監視や広告審査の外注など)

調査の結果、不当表示と認定されると「措置命令」が下されます。措置命令には以下の内容が含まれます。

- 該当広告の取り下げ

- 同様の不当表示を行わないことの誓約

- 再発防止策の策定と実施

- 消費者への謝罪・周知

この命令内容は企業名とともに公式に公表されるため、ブランドイメージへの影響は避けられません。

誇大広告による行政処分の内容(例:掲載停止・社名公表など)

措置命令を受けた場合、企業は速やかに該当広告を削除し、今後同様の誤認表示を行わないことを保証する必要があります。さらに、行政処分として次のような措置が科される場合もあります。

- 広告の掲載停止

- 自社ウェブサイト等での公表・謝罪

- 社名の行政サイト上での告知

こうした処分は、消費者の信頼を損なうだけでなく、株主・取引先などステークホルダーへの説明責任も発生します。

刑事罰や課徴金の可能性

誇大広告は民事的な問題にとどまらず、重大な場合は刑事罰や課徴金の対象となります。

特に、不当表示によって著しい利益を得ていたと判断された場合には、「課徴金納付命令」が下されます。課徴金は、不当表示によって得られた売上額の3%が基準とされ、数千万円に上ることもあります。

また、指導に従わない、または虚偽報告などの悪質な対応を行った場合は、企業の代表者に対して刑事罰(懲役・罰金)が科される可能性もあります。

実際の企業事例(年度別まとめ)

以下に、消費者庁が実際に措置命令を出した代表的な企業例を示します。

| 年度 | 業種 | 処分内容 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 2022 | 健康食品 | 措置命令+課徴金約2,000万円 | 科学的根拠がない「ダイエット効果」表示 |

| 2023 | 化粧品販売業 | 措置命令+社名公表 | 医薬品のような効能表示 |

| 2024 | 通信教育サービス | 措置命令+広告差し替え命令 | 実績を誇張した合格率表示 |

特に、“効果保証”“100%成功”といった表現は、実際の効果に対して裏付けがない場合には厳しく規制されています。

措置命令(そちめいれい)…景品表示法違反と認定された際に、消費者庁などが企業に対して出す行政命令。広告の取り下げ、再発防止策の実施などが求められる。

行政処分(ぎょうせいしょぶん)…法律や規則に違反した企業・個人に対し、行政機関が科す法的な制裁。措置命令や業務停止命令などが含まれる。

社名公表(しゃめいこうひょう)…違反行為を行った企業名を、行政機関が公式に発表すること。ブランドイメージへのダメージが大きい措置の一つ。

ステークホルダー…企業活動に関わる利害関係者全般を指す。株主、取引先、従業員、消費者、地域社会などが含まれる。

課徴金納付命令(かちょうきんのうふめいれい)…不当表示によって得た売上の一部を金銭的に返還させる命令。違反企業に対し、原則として売上額の3%が課される。

虚偽報告(きょぎほうこく)…調査や報告義務に対して、事実と異なる内容を提出する行為。行政処分の加重や刑事罰の対象となる場合がある。

誇大広告によって企業が受ける具体的リスク

誇大広告は、単なる「表現の行き過ぎ」では済まされません。企業にとっては、金銭的・信用的・組織的に深刻なダメージをもたらすリスクが伴います。ここでは、具体的にどのような影響が起こりうるのかを解説します。

金銭的リスク(課徴金、訴訟費用など)

誇大広告による行政処分のうち、最も企業負担が大きいのが課徴金です。前項でも触れたとおり、違反によって得られた売上の最大3%を支払う義務が発生し、事例によっては数千万円に上ることもあります。

さらに、消費者や取引先からの損害賠償請求や集団訴訟が発生する可能性もあります。訴訟対応には弁護士費用や調査費用がかかり、企業財務に重い負担をかけることとなります。

信用毀損によるブランドダメージ

誇大広告で最も深刻なのは、顧客からの信頼喪失です。たとえ法的な罰則が軽くても、「誇大な宣伝をしていた企業」という印象が定着すれば、ブランド力の低下は避けられません。

SNSでの炎上、メディア報道、口コミでの悪評は一気に拡散し、業績に長期的な影響を与える可能性があります。広告内容が誤認表示であったと知られれば、既存顧客の解約・離反も進むでしょう。

内部統制・ガバナンス体制への影響

誇大広告が問題視された場合、広告制作部門だけでなく、社内全体のチェック体制が甘いと評価される可能性があります。特に上場企業や大手企業においては、内部統制・コンプライアンス体制の不備として株主や監査法人から指摘されることも。

その結果、企業としての信頼を失い、株価の下落や経営陣の退任につながるケースもあります。広告の問題が経営の問題へと発展するリスクも否定できません。

BtoB取引先からの契約解除リスク

さらに見逃せないのが、取引先企業からの信頼低下です。特にBtoBの業態では、誇大広告などの法令違反があると、契約解除条項に基づいて取引停止や提携破棄を通告される可能性があります。

とくに、法令遵守を重視する企業(官公庁や大手企業など)との取引においては、「信用が失われた取引先」として扱われる危険性が高く、事業全体に影響を及ぼすこともあるでしょう。

集団訴訟(しゅうだんそしょう)…多数の消費者や関係者が、同一の企業や問題に対して連名で起こす訴訟。企業にとっては損害賠償額が大きくなるリスクがある。

信用毀損(しんようきそん)…企業や個人の社会的評価・信用を損なうこと。ビジネスにおいてはブランドイメージや取引信頼性が低下する事態を指す。

炎上(えんじょう)…SNSやネット上で、企業や個人に対する批判・非難が急速に拡散する現象。企業の不祥事や不適切な広告表現が原因となることが多い。

内部統制(ないぶとうせい)…企業が法令遵守や業務の適正性を確保するために設ける、組織的な監視・統制の仕組み。財務報告の正確性やリスク管理にも関与する。

ガバナンス…企業統治のこと。経営陣の意思決定が適正に行われるよう、監査・監督する仕組みや体制を指す。上場企業では特に重視される。

コンプライアンス…企業が法令・社会規範・倫理を守って行動すること。広告・販売などの場面でも法令遵守の姿勢が問われる。

BtoB(ビートゥービー)…「Business to Business」の略。企業同士の取引形態を指し、メーカーと販売代理店、大手企業と仕入先などの関係が該当する。

契約解除条項(けいやくかいじょじょうこう)…契約書に記載された、契約を一方的に終了できる条件のこと。法令違反や信用毀損がある場合、相手企業が契約を破棄できる場合がある。

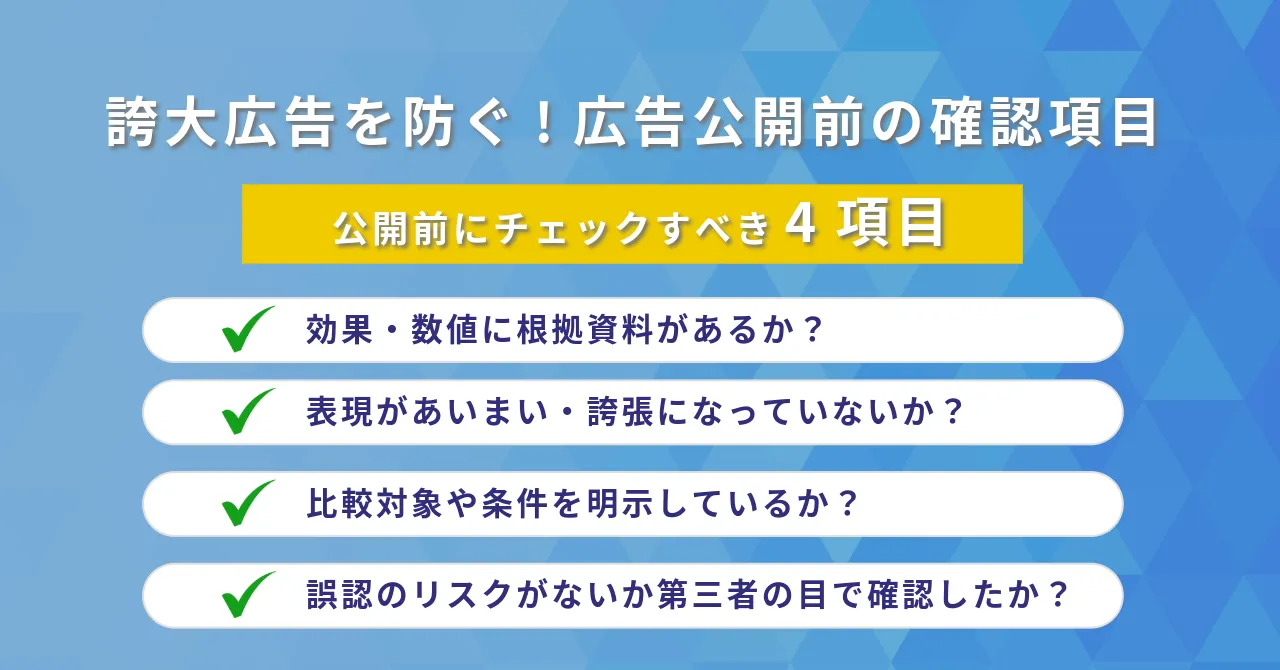

誇大広告を回避するチェックポイント

誇大広告を未然に防ぐためには、「気づいたときに対処」ではなく、「事前に防ぐ」ことが何より重要です。広告を世に出す前に、どのようなチェック体制を構築しておくべきかを具体的に見ていきましょう。

表現チェックの具体的フロー(事前レビュー、法律確認)

広告制作の初期段階から、社内のレビュー体制を確立することが基本です。特に「事前レビュー」には、以下のようなフローを設けると安心です。

- 広告原稿作成後、第三者視点のチェック(社内・外部)

- 広告責任者による景品表示法・薬機法など法令との照合

- 法務部門や専門家による最終確認

このような多段階のチェックを通すことで、誤認リスクを大幅に軽減できます。

数値や比較表現の使い方で注意すべきポイント

誇大広告で問題になりやすいのが、「数値」「No.1」「〇〇倍」といった比較表現です。これらの表現は一見インパクトがありますが、適切な根拠がなければ違反の対象になります。

たとえば、「業界最安値」や「他社の〇〇倍効果」といった記載には、明確な比較対象や調査条件を明記しなければなりません。仮に社内データのみで主張した場合でも、外部から見て検証可能である必要があります。

適正なエビデンスの保管と提示義務

数値・効果・実績などを記載する場合は、その根拠となるエビデンス(証拠資料)を保管しておく必要があります。景品表示法においては、根拠が提示できない場合、それ自体が違反と見なされることも。

具体的には以下のような資料が該当します:

- 顧客アンケートの集計結果

- 第三者機関による試験データ

- 商品比較テストの結果レポート

また、行政から求められた場合には速やかに提出できるよう、提出用と保管用のファイル管理体制を整えておくと安心です。

社内ルールと広告表現ガイドライン整備のすすめ

属人的な判断だけに頼ると、チェック漏れが発生しやすくなります。そこで有効なのが、社内での広告表現ルールの文書化です。特に次のような内容を明文化しておくと、社内の誰が広告を担当しても一貫した対応が可能になります。

- 禁止表現・グレーゾーン表現の一覧

- 表現チェックの手順とフロー

- エビデンス保管のルール

- 第三者チェックが必要な広告の基準

また、定期的な研修やケーススタディの共有も推奨されます。広告表現に関わるすべての部署が、同じ認識で運用できる環境を作ることが、違反リスクの抑止につながります。

事前レビュー(じぜんれびゅー)…広告などの公開前に、社内または外部の関係者が内容をチェックし、誤りや法令違反がないかを確認する工程のこと。

広告責任者(こうこくせきにんしゃ)…広告内容の最終的な確認・承認を行う立場の担当者。法令順守・表現の適正性に対して責任を負う。

比較表現(ひかくひょうげん)…自社商品と他社商品を比べるような表現のこと。たとえば「No.1」「〇〇倍」など。根拠が不明確な場合は不当表示とされる可能性がある。

第三者機関(だいさんしゃきかん)…企業とは利害関係のない外部の中立的な団体や機関。評価・試験・調査の客観性を確保する役割を担う。

ケーススタディ…実際に起きた事例をもとに、問題点や対応策を学ぶ学習法。広告業務では、誤認表示や炎上事例の振り返りに用いられることが多い。

実際に違反とされた広告表現の事例集

誇大広告の違反リスクを正しく理解するには、実際に行政処分を受けた事例から学ぶのが近道です。ここでは、過去に措置命令を受けた具体的なケースを取り上げ、何が問題とされたのか、そしてどのように改善されたのかを紹介します。

健康食品の「◯日で10kg減」表現(2022年)

ある健康食品メーカーは、「たった7日で10kg減!」といった表示を複数の広告で行っていました。しかし、実際には科学的根拠がなく、消費者庁から優良誤認表示として措置命令を受けました。

処分後の対応: 当該企業は該当表示を削除し、表示ガイドラインを社内に設け、エビデンスの保管体制を強化しました。

学習塾の「合格率95%超」表現(2020年)

ある学習塾がウェブサイトで「難関校合格率95%以上」と表示していたものの、実際には特定コースの成績優秀者だけを対象とした数字であることが判明。有利誤認表示とされ、行政指導を受けました。

処分後の対応: 分母・分子の記載を明確にした上で、「※特定条件のもと集計」と注記を加え、表示内容を是正。

化粧品の「シワが完全に消える」表現(2021年)

化粧品通販サイトが、「このクリームでどんなシワも消える!」と断定的に表示していたケース。実際には明確な試験データもなく、医薬品的効能を謳った表示として薬機法違反・景品表示法違反の両方で措置命令が下されました。

処分後の対応: 広告文言の見直しと、薬機法対応を含めた法務チェックフローの導入を実施。

サプリメントの「糖尿病が治る」表現(2019年)

サプリメント販売サイトにおいて、「飲むだけで血糖値が安定、糖尿病も怖くない!」という表現が問題視され、厚労省と消費者庁から指導。疾病の治癒を示唆する表現は明確にNGであり、特にインパクトの強い文言は注意が必要です。

処分後の対応: すべての表現を「体の調子を整える」「健康をサポート」といった範囲に抑え、専門家の監修体制を設置。

成功事例:表現の見直しによる信頼性アップ

一方で、表示内容を適切に見直したことで、逆にユーザーからの信頼が高まり、CVR(成約率)が向上した事例もあります。たとえば、健康食品メーカーA社では、「効果を強く打ち出す」戦略から、「利用者の声」「使い方の提案」中心の表現に切り替えた結果、SNSでの拡散も増え、問い合わせ数が増加しました。

このように、誇大表現の回避=成果の低下とは限りません。正しい表現の中でも、訴求力を持たせる工夫は可能です。

行政指導(ぎょうせいしどう)…違法行為が疑われる企業や個人に対し、行政機関が改善や是正を促す非強制的な指導のこと。法的拘束力はないが、従わない場合は行政処分へと移行することがある。

医薬品的効能(いやくひんてきこうのう)…医薬品として認められていない商品が「治る・治療できる」といった医療効果を示す表現を行うこと。薬機法で厳しく規制されており、食品・化粧品では使えない。

厚労省(こうろうしょう)…正式名称は「厚生労働省」。医薬品、健康食品、労働・福祉などの分野を管轄する日本の行政機関で、薬機法に基づく指導・規制を行う。

CVR(しーぶいあーる)…「コンバージョン率(Conversion Rate)」の略。広告やWebページを見たユーザーのうち、実際に購入・申込・問い合わせなどのアクションを起こした割合のこと。

監修体制(かんしゅうたいせい)…広告やコンテンツの内容について、医師や専門家など第三者の立場で確認・指導を行う体制のこと。信頼性を担保し、法令リスクを低減する役割がある。

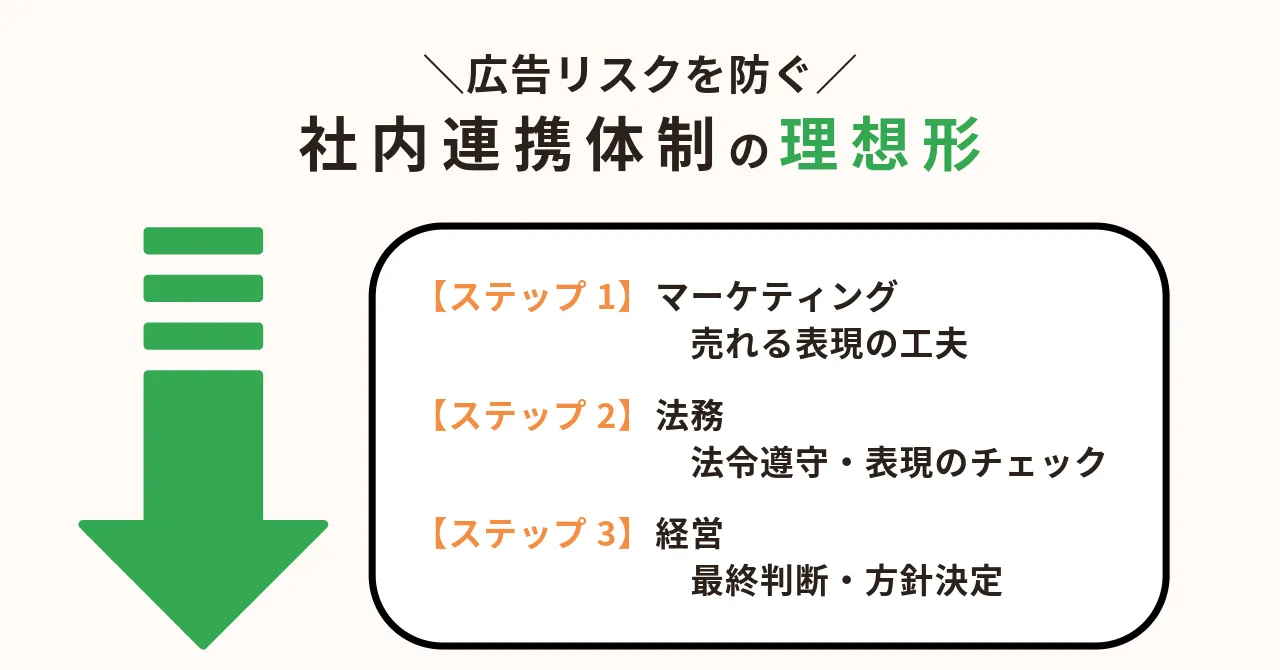

法務・マーケ・経営が連携すべき理由

広告表現のコンプライアンスを守るには、法務部門だけの対応では不十分です。誇大広告を未然に防ぎながら、効果的なマーケティング活動を実現するためには、社内の複数部門が連携する体制が不可欠です。

広告コンテンツは法務だけでは守れない

近年の広告コンテンツは、テキストだけでなくビジュアル・SNS投稿・インフルエンサー施策など多岐にわたります。現場のマーケ担当がスピード感を持って企画・制作する一方で、法務部門がすべての表現を事前にチェックするのは現実的ではありません。誤解を招く表現や違法リスクは、企画段階からの予防的対策が効果的です。

マーケ担当と法務の連携体制の構築ポイント

連携体制を築くうえで重要なのは、役割と判断基準の明確化です。たとえば、マーケティング部門では「売れる表現」を重視し、法務部門では「法的リスクの低減」を優先します。両者の視点を尊重したうえで、「どこまでなら許容可能か」を擦り合わせる場を定期的に設けることが有効です。

また、社内広告表現ガイドラインを共同で策定することも推奨されます。用語、比較表現、エビデンスの範囲などをあらかじめ決めておけば、制作フローでの判断負担が軽減されます。

上層部の理解と意思決定の重要性

経営陣の理解とサポートも欠かせません。法令違反による罰則や信用失墜は、企業全体に大きな影響を与えるため、コンプライアンスを経営リスクの一環として捉える視点が必要です。広告コンテンツの最終判断や方針決定を現場任せにせず、役員クラスが関与する体制を築くことが、リスクマネジメント強化に直結します。

インフルエンサー施策(いんふるえんさーしさく)…SNSで影響力のある人物(インフルエンサー)に商品やサービスを紹介してもらうマーケティング手法。広告表示の明確化など法令上の注意が必要。

擦り合わせ(すりあわせ)…異なる立場や意見を持つ複数の関係者が、調整を重ねて合意点を見出すこと。企業内では部門間の方針統一や役割分担の明確化に用いられる。

広告表現ガイドライン(こうこくひょうげんがいどらいん)…社内で広告表現のルールを定めた文書。使用可能な言葉・禁止表現・証拠資料の要件などを明文化することで、誤認リスクを未然に防ぐ役割がある。

リスクマネジメント…企業活動における様々なリスク(法的・ reputational・財務的など)を把握・分析・対応する一連の管理活動のこと。

経営リスク(けいえいりすく)…企業の事業運営に支障をきたす可能性のあるリスク全般。法令違反や風評被害、サプライチェーンの断絶なども含まれる。

今すぐ始めたい誇大広告リスク対策

誇大広告による違反リスクを最小限に抑えるためには、日々の業務に組み込める「仕組み」の構築が重要です。

ここでは、すぐに取り組める実践的な対策を紹介します。

「社内ガイドライン」「レビュー体制」の整備から

まず取り組むべきは、広告表現に関する社内ガイドラインの整備です。優良誤認や有利誤認を避けるために、禁止表現の例や、数値・比較表現の取り扱いルールなどを明文化しましょう。また、広告を公開する前に複数の視点で確認するレビュー体制も欠かせません。マーケティング部門、法務部門、必要に応じて外部専門家を含めた多層チェックが理想的です。

研修・教育・相談窓口の整備

ガイドラインだけでは運用が徹底されにくいため、定期的な研修を実施し、社員の意識と理解を高めましょう。特にマーケティングや営業部門は、実務でリスクに直面することが多いため、具体的な事例を交えた教育が有効です。また、「この表現は大丈夫か?」といった疑問をすぐに相談できる窓口や担当者の設置も、リスクの早期発見に役立ちます。

定期的なチェックリスト運用で、未然に防ぐ

日々の広告制作や更新作業の中でリスクを見逃さないためには、チェックリストの活用が効果的です。ガイドラインの要点を項目化し、「数値や比較表現の根拠はあるか?」「第三者の証言に誤認要素はないか?」などを確認項目として運用することで、誤表示の未然防止につながります。レビューとセットで活用することで、ダブルチェック体制を築くことができます。

外部専門家(がいぶせんもんか)…企業の内部に所属しない、法律・広告・薬機法・景品表示法などに精通した専門職。リスク判断や広告チェックを外部の視点で補強する役割を担う。

チェックリスト…業務上の確認項目を一覧化したツール。広告リスク対策では、数値や表現の根拠、誤認要素の有無などを事前に点検する目的で使用される。

ダブルチェック体制(だぶるちぇっくたいせい)…1人ではなく複数人で内容を確認する体制。ミスや見落としを防ぎ、信頼性を高めるために設けられる社内運用ルールの一つ。

まとめと次のアクション

誇大広告のリスクは、気づかないうちに企業の信頼や売上を大きく損なう可能性をはらんでいます。広告表現に関わるすべての人が、景品表示法の基本を理解し、日々の業務に活かしていくことが重要です。

景品表示法を“他人事”にしないために

景品表示法に基づく広告規制は、特定の業種だけでなく、あらゆるビジネスに関係しています。表現の自由が認められている一方で、消費者保護や市場の公正性を守るためには、「根拠のある広告」「正確な情報提供」が不可欠です。特にインターネット広告は拡散力が高いため、一つの表現ミスが大きな炎上や処分につながるリスクを常に意識しなければなりません。

今すぐできる一歩からはじめよう

リスク対策は、完璧を求めるよりも、「現状の棚卸し」や「社内基準の明文化」から始めることがポイントです。表現ガイドラインやチェックリストを整え、法務やマーケ部門との連携体制を築くことで、継続的に改善していく土台が生まれます。広告表現は企業の顔ともいえる存在。今後ますます厳格になる監視体制に備えるためにも、広告担当者一人ひとりの意識改革が求められています。

棚卸し(たなおろし)…本来は在庫の確認を意味するが、ビジネス文脈では「現状を見直し、課題や不足を整理する作業」を指す。広告リスク対策では、自社の運用体制や表現のチェック体制を点検することを意味する。

明文化(めいぶんか)…暗黙のルールや判断基準を、誰でも理解できるように文書として明確に記載すること。社内基準やガイドラインを「明文化」することで、属人的な判断を防ぎ、再現性のある運用が可能になる。

監視体制(かんしたいせい)…企業や団体が法令やルールに沿った活動をしているかどうかを、行政機関や第三者がチェックする体制。広告業界では、消費者庁などがネット広告を対象に監視を強化している。

意識改革(いしきかいかく)…組織内の個人や部門の考え方・価値観・行動様式を根本から見直し、より望ましい方向へ変えていくこと。広告コンプライアンスでは、「売上優先」から「法令順守と信頼獲得」への意識転換が重要となる。