- 自社の広告が「虚偽広告」にあたるかどうか判断できず、不安を感じている

- 過去の広告が問題視される可能性があり、損害賠償や訴訟リスクを知りたい

- 広告表現に関するトラブルを未然に防ぐため、他社の事例や法的対策を知っておきたい

近年、インターネット広告やSNS広告の急増に伴い、虚偽広告や誇大広告に関するトラブルが後を絶ちません。

広告を通じて得られる効果や商品・サービスの品質について、事実と異なる内容を表示したことで、企業が行政処分や損害賠償を受ける事例も増加しています。

本記事では、企業側が知っておくべき虚偽広告による消費者被害の実例をもとに、どのような表現がリスクになるのか、どのような対応が求められるのかを詳しく解説します。

また、集団訴訟や損害賠償に発展したケースも紹介し、消費者・企業双方にとって必要な対応策を提示します。

これから広告表現を見直したい企業、すでに問題が発生している担当者、あるいは被害を受けた消費者にとって、具体的な判断材料となる内容をまとめています。

虚偽広告(きょぎこうこく)…事実と異なる内容を含んだ広告のこと。たとえば、根拠のない「絶対に痩せる」「即効性あり」などの表現が該当する。景品表示法や医薬品医療機器等法などの法律により規制されている。

誇大広告(こだいこうこく)…商品・サービスの効果や価値を過度に大きく見せる広告。事実を著しく誇張して表示することで、消費者の誤認を招く恐れがある。

虚偽広告とは?|定義と法律上の位置づけ

広告によるトラブルを防ぐには、まず「虚偽広告」とは何か、その定義を正しく理解することが重要です。虚偽広告や誇大広告は、消費者を誤認させる危険性があるとして、複数の法律によって厳しく規制されています。

このセクションでは、法的な位置づけを中心に、企業が注意すべきポイントを解説します。

虚偽広告と誇大広告の違い

「虚偽広告」とは、実際には存在しない効果・実績・内容などを、あたかも事実のように示す広告のことを指します。一方で「誇大広告」は、事実ではあるものの、その効果や価値を過度に大げさに表現して消費者に誤解を与える広告です。

たとえば、「飲むだけで絶対に痩せる」といった根拠のない主張は虚偽広告に該当しますが、「多くの人に選ばれています!」といった曖昧な表現が実態と乖離していれば、誇大広告として問題になります。

景品表示法における虚偽・誤認表示

日本では「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」が、広告表示に関する中心的な規制法です。同法では以下のような「不当表示」を禁止しています。

- 優良誤認表示:実際より著しく優れていると誤解させる表示

- 有利誤認表示:価格やサービス条件が、他社より著しく有利と誤認させる表示

- その他誤認表示:規格や内容などを偽って表示するもの

違反が認められた場合、消費者庁などから措置命令や課徴金納付命令を受けることがあります。

消費者庁による規制と措置命令の流れ

景品表示法違反が疑われる広告が発見されると、まずは調査が行われ、企業に対して資料の提出を求められるケースがあります。その後、違反が確認されれば「措置命令」が出され、違反広告の中止や再発防止策の実施を義務付けられます。

この措置命令は企業名が公表されるため、ブランドイメージへの悪影響が大きく、広報・マーケティング活動にも深刻なダメージを与えます。

医薬品医療機器等法や特商法など、関連法の役割

広告に関しては、景品表示法のほかにも以下のような法律が関係します。

- 医薬品医療機器等法(薬機法):医薬品・サプリ・化粧品などの効能表示を規制

- 特定商取引法(特商法):通信販売や訪問販売における誤認表示を規制

- 健康増進法:健康被害を引き起こす可能性のある広告表現の規制

特に健康食品や美容商品、定期購入商品を扱う企業は、複数の法律にまたがる規制を意識する必要があります。

景品表示法(けいひんひょうじほう)…正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。消費者が商品・サービスを選ぶ際に誤解を招かないよう、虚偽や誇張された広告表示を禁止する法律。違反があれば、消費者庁などから措置命令が出され、企業名が公表される。

措置命令(そちめいれい)…法律違反があった際に行政機関が発する命令。表示の訂正、再発防止策の実施、公表などが求められる。命令に従わない場合は罰則が科されることもある。

虚偽広告による実際の消費者被害事例

虚偽広告や誇大広告によって、消費者が不利益を被った事例は数多く存在します。中には企業に対して措置命令や集団訴訟が起きたケースもあり、広告による信頼損失や経営リスクの大きさが浮き彫りになっています。

ここでは、実際に発生した代表的な4つの事例を紹介し、違反内容とその後の法的対応を詳しく見ていきます。

【事例①】ダイエットサプリ:効果を保証するような表示 → 消費者庁の措置命令

ある健康食品会社が販売していたダイエットサプリにおいて、「たった2週間で5kg減!」などの表現がパッケージやWEB広告に掲載されていました。実際にはそのような効果を裏付ける合理的な根拠がなく、消費者庁は景品表示法違反(優良誤認表示)として措置命令を出しました。

企業側は一時的に商品の販売を停止し、広告内容の訂正と再発防止策を公表。さらに、一部の消費者から返金請求が相次ぎ、対応コストが膨らむ結果となりました。

参考文献:消費者の皆様へ(健康食品の表示について)[消費者庁]

【事例②】美容整形クリニック:ビフォーアフター写真のねつ造 → 消費者団体からの提訴

某美容クリニックのホームページには、施術前後の写真が掲載されていましたが、実はそれらは異なる人物の写真を使用していたことが判明。虚偽の広告表示によって多数の患者が誤認し、施術を受けた結果、トラブルが発生しました。

このケースでは、消費者団体が「不実表示による消費者契約法違反」として損害賠償請求訴訟を提起。クリニックはサイト上の虚偽表示をすべて削除し、賠償交渉に応じることとなりました。

【事例③】定期購入商法:解約できない仕組み → 特商法違反で行政指導

SNS広告などを通じて販売されていたコスメ商品において、「初回980円」などの安価な訴求がされていましたが、実際には定期購入が条件となっており、解約の手続きが非常に複雑で困難というトラブルが多発。

国民生活センターなどへの相談が急増した結果、特定商取引法(特商法)に違反する勧誘方法として、事業者に対し行政指導が入りました。さらに、悪質性が高いとして消費者庁からの業務停止命令が出されたケースもあります。

多くの被害者がSNSや掲示板で情報を共有したことで、企業名が拡散し、ブランド価値の大きな毀損にもつながりました。

参考文献:【令和7年3月】特定商取引法違反で業務停止命令 – 株式会社フォックスの事例から学ぶ広告コンプライアンスの重要性

【事例④】高齢者向け健康食品:根拠なき効能表示と広告の問題

近年、高齢者層をターゲットにした健康食品の新聞・チラシ広告で、「認知機能の維持に効果がある」「飲むと頭が冴える」など、科学的根拠に乏しい効能を強く訴求するケースが複数報告されています。

実際、消費者庁は2022~2024年にかけて、こうした表示を行っていた100以上の商品・事業者に対して行政指導を行いました。

このような商品を大勢の高齢者が購入し、「広告通りの効果が得られなかった」として多くの相談が寄せられています。消費者団体が販売事業者に対し、景品表示法違反(優良誤認表示)や消費者契約法違反を根拠に、広告の差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟を提起した事例もあります。

また、一部の広告では「有名医師監修」などと実在しない医師や専門家の名前・写真を用いて消費者の信頼を誘導し、これに対しても行政から是正命令が出された例があります。

こうした社会的批判や行政指導の結果、企業が公式に謝罪したり、問題広告の取り下げ、購入者への返金対応に追われるケースが見られました。

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)…訪問販売や通信販売、電話勧誘販売などの取引において、消費者トラブルを防止するための法律。誇大広告や不実告知、クーリングオフ妨害などが禁じられている。

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)…不当な勧誘や契約条件から消費者を保護するための法律。不実の説明や重要事項の不告知があった場合、契約の取り消しや損害賠償が認められる場合がある。

差止請求訴訟(さしとめせいきゅうそしょう)…不当な表示や行為により、今後も消費者被害が発生するおそれがある場合に、その行為の中止や再発防止を求めて提起される訴訟。消費者団体などが事業者に対して行動の是正を求める際に用いられる。

損害賠償訴訟(そんがいばいしょうそしょう)…不当表示や契約上の問題によって消費者が損害を被った場合に、その損害の回復を目的として提起される訴訟。不法行為や債務不履行を理由に、金銭的な補償を求めるケースが多い。

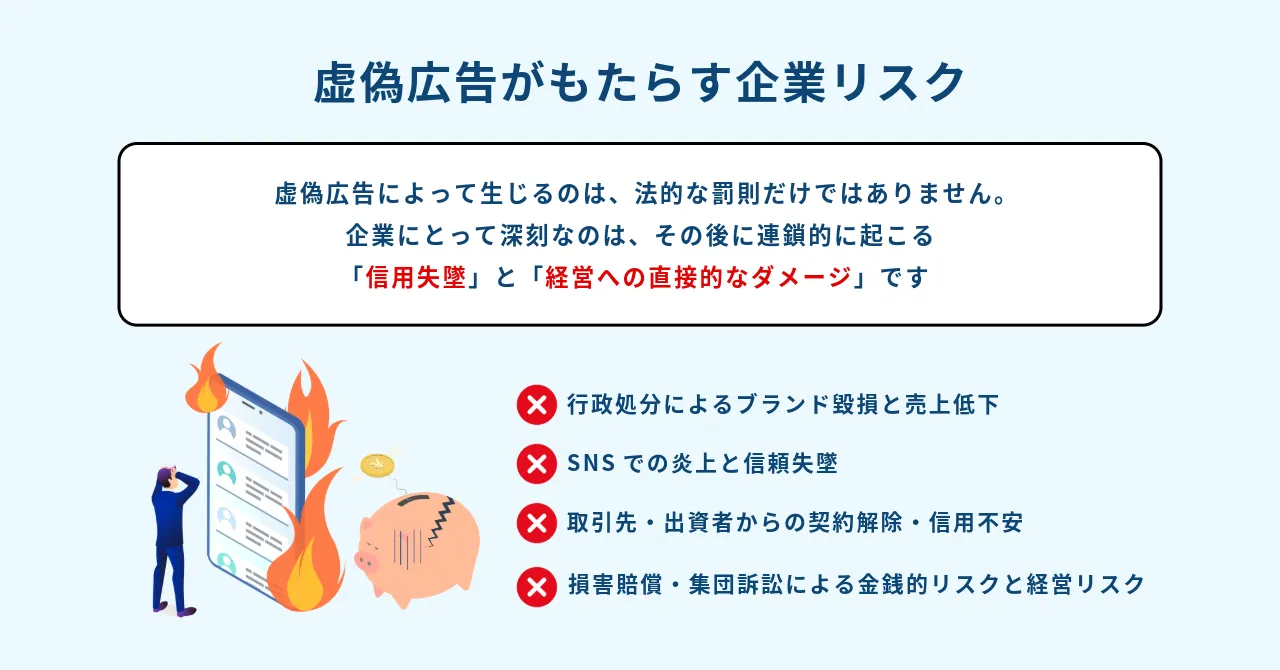

虚偽広告がもたらす企業リスク

虚偽広告によって生じるのは、法的な罰則だけではありません。企業にとって深刻なのは、その後に連鎖的に起こる「信用失墜」と「経営への直接的なダメージ」です。

このセクションでは、虚偽広告が引き起こす4つの代表的なリスクについて詳しく解説します。

行政処分によるブランド毀損と売上低下

虚偽広告が景品表示法などに違反していると判断された場合、企業は消費者庁などの行政機関から「措置命令」や「課徴金納付命令」を受けることになります。この行政処分は企業名と違反内容が公表され、消費者の信頼は一気に低下します。

特に、サプリメントや美容関連商品のように「信用」で購入される商品・サービスでは、売上への影響が顕著です。処分後に商品を取り下げたり、広告を停止したりすることも多く、マーケティング戦略の見直しを迫られることになります。

SNSでの炎上と信頼失墜

行政処分の情報や消費者の不満は、SNSや口コミサイトで瞬時に拡散されます。虚偽広告が「悪質だ」と判断されれば、いわゆる“炎上”状態となり、企業の公式アカウントやレビューサイトが批判の対象になります。

過去には、虚偽表示の発覚をきっかけに「商品名+詐欺」「会社名+危険」などのネガティブワードが検索候補に出現し、企業サイトのアクセス数やCV(コンバージョン)にも悪影響を与えたケースがあります。

取引先・出資者からの契約解除・信用不安

広告トラブルはBtoCに限らず、BtoBにも波及します。特に大手流通業者や広告代理店、出資者などのステークホルダーは、ブランド毀損リスクに非常に敏感です。

虚偽広告が発覚すると、

- 流通先からの取引停止

- 広告枠の掲載拒否

- 出資元からの資本引き上げ

といった事態につながりかねません。企業の「信用力」が損なわれると、事業継続自体が難しくなる場合もあります。

損害賠償・集団訴訟による金銭的損失と経営リスク

消費者が虚偽広告によって金銭的・精神的な被害を受けた場合、個人・団体による損害賠償請求や集団訴訟に発展することもあります。訴訟費用や賠償金は企業規模にかかわらず大きな負担となり、経営の安定性を揺るがします。

さらに、弁護士費用、訴訟対応の人員コスト、広報リスク対策など、間接的な支出も積み重なり、数千万円〜億単位の損失となる可能性もあります。

こうしたリスクを回避するためには、事前の広告チェック体制の整備と、違反が発覚した際の迅速な対応が求められます。

措置命令(そちめいれい)…行政機関が違反行為に対して出す命令。企業に対し、違反表示の中止・再発防止策の実施・違反事実の公表などが求められる。

課徴金納付命令(かちょうきんのうふめいれい)…不当表示によって得た利益に対し、一定の割合で金銭を納付させる命令。違反の抑止を目的とする行政的な金銭制裁。

コンバージョン(CV)…Web広告などの成果指標のひとつ。資料請求、購入、会員登録など、ユーザーが広告から最終的にとる望ましい行動のこと。

損害賠償・訴訟に発展した場合の流れ

虚偽広告によって消費者が実害を受けた場合、企業に対して損害賠償請求が行われる可能性があります。場合によっては集団訴訟へと発展し、社会的信用の低下や多額の賠償責任に直結します。

このセクションでは、請求の流れと企業の対応策を具体的に解説します。

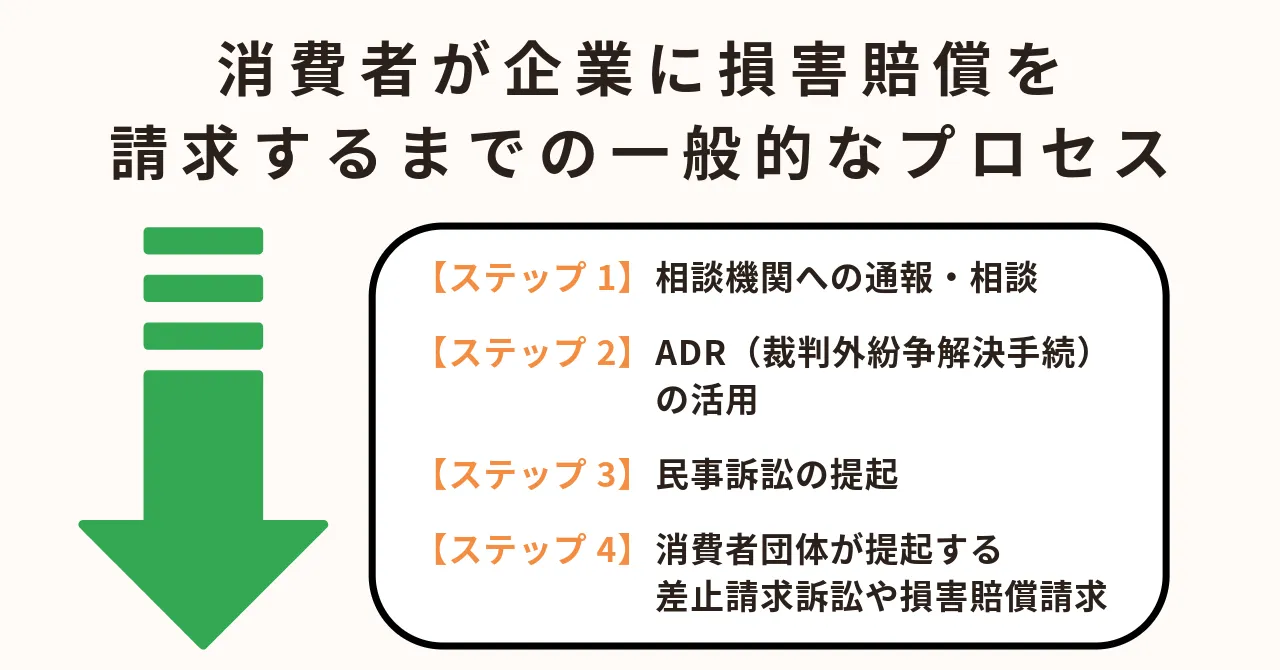

消費者が企業に損害賠償を請求するまでの一般的なプロセス

消費者が損害を受けたと感じた際、最初のステップは企業への直接的な問い合わせや返金要求です。それでも解決しない場合、以下のようなプロセスで法的手段へと進むことがあります。

- 相談機関への通報・相談(消費生活センター、国民生活センター等)

- ADR(裁判外紛争解決手続)の活用

- 民事訴訟の提起(個人が単独で訴える場合)

- 消費者団体が提起する差止請求訴訟や損害賠償請求

特に、景品表示法違反や特商法違反など、法的根拠のある違反行為が疑われる場合、消費者団体や弁護士が介入し、本格的な訴訟手続きに進展するケースが見られます。

集団訴訟(民事訴訟)への発展例と実際の賠償金額の傾向

個別の訴訟とは別に、被害者が多数に及ぶ場合には「集団訴訟」が選択されることがあります。

日本ではアメリカほど制度が整っていませんが、2016年からは「消費者裁判手続特例法」により、特定適格消費者団体による損害賠償請求(いわゆる日本版集団訴訟)が可能となりました。

たとえば、虚偽の医療効果をうたった健康食品に関しては、数千人単位の原告が参加し、数千万円~1億円以上の賠償命令が出た例もあります。

特定適格消費者団体が訴訟を主導することで、個々の消費者が訴訟のリスクを負わずに損害回復を図れる点が特徴です。企業にとっては広範囲かつ長期的なリスクとなり得ます。

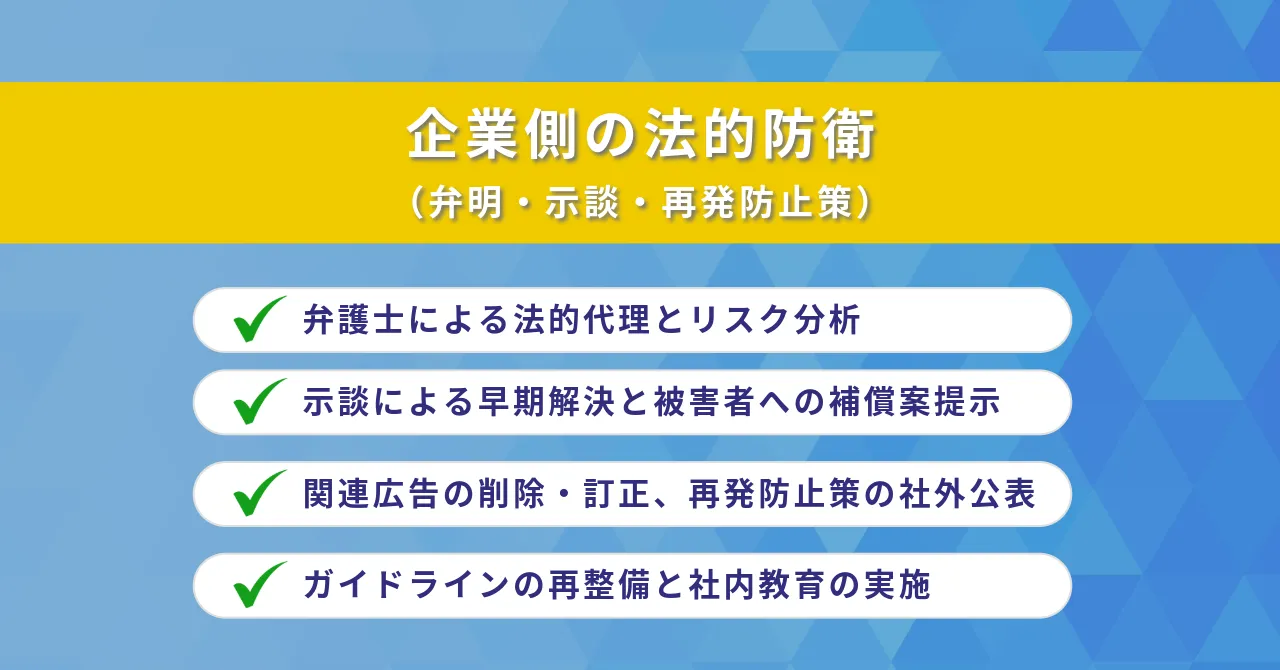

企業側の法的防衛(弁明・示談・再発防止策)

企業が訴えられた場合、まず行うべきは広告表現の事実関係や根拠を明らかにし、正当性を主張(弁明)することです。ただし、証拠が不十分な場合は早期に和解(示談)を選ぶことも検討されます。

企業がとるべき主な防衛策には、以下のような対応が挙げられます。

- 弁護士による法的代理とリスク分析

- 示談による早期解決と被害者への補償案提示

- 関連広告の削除・訂正、再発防止策の社外公表

- ガイドラインの再整備と社内教育の実施

また、訴訟中の企業広報は極めて重要で、SNS対応や記者会見、FAQ対応なども平行して行う必要があります。

法的対処と並行して誠意ある対応を示すことが、最終的には企業ブランドの再構築にもつながります。

集団訴訟(しゅうだんそしょう)…複数の被害者が同じ内容で企業などを相手取り、連携して訴訟を起こす法的手続き。日本では「消費者裁判手続特例法」に基づき、特定適格消費者団体が原告の代表として行う形式が整備されている。

示談(じだん)…当事者同士が話し合いで合意に達し、裁判などの手続きを回避して紛争を解決する方法。金銭の支払い、謝罪、再発防止などが条件になることが多い。

ADR(えーでぃーあーる)…「Alternative Dispute Resolution」の略で、裁判外での紛争解決手続。第三者機関を通じて調停・仲裁などを行い、迅速かつ円滑な解決を図る手段。

消費者側の対応|被害を受けたときの相談先と手順

虚偽広告によって誤解を招き、購入や契約をしてしまった場合、消費者としてどのように対応すればよいのでしょうか。泣き寝入りを避けるためにも、正しい知識と行動手順を知っておくことが大切です。

このセクションでは、広告トラブルに直面した際の具体的な対応フローと、相談先の活用法について解説します。

まず確認すべき広告内容と保存方法

最初に行うべきは、問題となる広告の証拠をしっかり保存することです。特にインターネット広告やSNS広告は掲載期間が短いため、以下の情報をスクリーンショットやPDFで保存しておきましょう。

- 広告の内容(表示されたテキスト、画像、リンク先)

- 掲載日時やアクセス日

- 広告を見て購入・契約した経緯(購入日時や注文履歴)

これらの情報が、後の相談や法的対応の際に重要な証拠となります。

相談先:消費者センター、弁護士、国民生活センター

次に、信頼できる第三者機関に相談します。代表的な相談先は以下のとおりです。

- 消費生活センター(各自治体):地域の窓口で消費者トラブルに対応。電話や対面での相談が可能。

- 国民生活センター:広域的・重大な消費者被害に対応。事業者との交渉を代行することもある。

- 弁護士:専門的な法的アドバイスを受けたい場合は、法律相談や弁護士会を通じて相談が可能。

軽微な被害であれば無料相談で十分ですが、返金交渉や損害賠償請求に進む場合は、法的専門家のサポートを得ることが重要です。

少額訴訟や消費者団体提訴の手段

もし事業者との交渉が決裂し、自ら損害を回復したい場合には、少額訴訟制度の活用を検討できます。60万円以下の金銭的トラブルに限定されますが、1回の審理で迅速に判決が出るのが特徴です。

また、虚偽広告による被害が広範囲に及ぶ場合は、消費者団体による集団訴訟が行われることもあります。特定適格消費者団体が提起する訴訟に情報提供や参加をすることで、個人で裁判を起こす負担を軽減できます。

他の被害者と連携する方法(SNSやネット掲示板を活用)

同様の被害にあった人と連携することも有効です。X(旧Twitter)や掲示板、口コミサイトなどを通じて、同じ広告で被害を受けた人がいないかを確認しましょう。

最近では「〇〇広告 被害者の会」など、被害者が集まり情報共有や集団対応を進める事例も増えています。こうしたネットワークに参加することで、交渉力を高めたり、信頼できる弁護士を紹介してもらえることもあります。

少額訴訟(しょうがくそしょう)…60万円以下の金銭請求を対象とした簡易な裁判手続。原則1回の審理で即日判決が出されるため、迅速な解決が可能。簡易裁判所に申し立てる。

特定適格消費者団体(とくていてきかくしょうひしゃだんたい)…内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体で、消費者の代わりに差止請求や損害賠償請求を行うことができる法的権限を持つ。日本版集団訴訟の中心的な担い手。

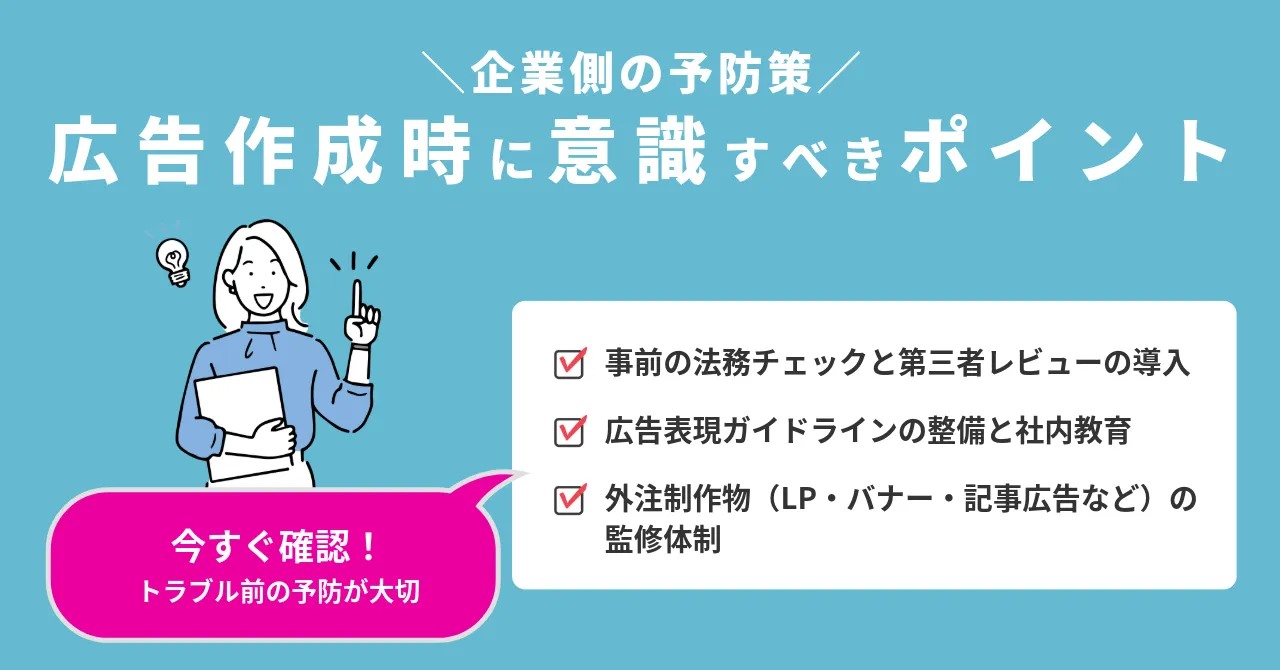

企業側の予防策|広告作成時に意識すべきポイント

虚偽広告による被害や訴訟リスクを回避するには、トラブルが起きる前の「予防」がなにより重要です。広告表現の適正化はもちろん、社内体制や外注管理、炎上時の初動対応までを視野に入れたリスクマネジメントが求められます。

このセクションでは、企業が実践すべき広告制作時のチェックポイントと予防策について詳しく解説します。

事前の法務チェックと第三者レビューの導入

広告を公開する前には、社内の法務部門や専門家による事前チェックを必ず実施しましょう。特に、商品やサービスの効能をうたう表現、価格の訴求方法、キャンペーン内容などは、景品表示法や薬機法などに違反しやすい領域です。

また、自社の目線だけでは見落としがちな問題点を防ぐために、第三者によるレビュー制度の導入も効果的です。専門の広告審査機関や法律事務所、業界団体と連携することで、より信頼性の高い広告運用が実現します。

広告表現ガイドラインの整備と社内教育

広告リスクの多くは「知らなかった」「担当者の判断に任せていた」ことから発生します。そのため、広告表現に関する社内ガイドラインを整備し、誰もが同じ基準で判断できるようにしておくことが重要です。

ガイドラインには以下のような項目を盛り込みます:

- 禁止表現・要注意表現の一覧

- 法令ごとのチェックポイント(景表法・薬機法・特商法など)

- 表現の根拠資料(エビデンス)の保管ルール

- 改訂履歴と承認プロセスの明示

さらに、定期的な社内研修やEラーニングを活用し、広告担当者のリテラシーを底上げする教育体制も不可欠です。

外注制作物(LP・バナー・記事広告など)の監修体制

制作業務を外部に委託している場合も、発注元としての責任を持つことが求められます。LP(ランディングページ)やバナー広告、記事広告などは、制作会社の独自判断で表現が盛られすぎるケースもあります。

そのため、以下の対応が必要です:

- 契約書に広告内容の監修責任を明記

- 制作段階で複数回のチェック体制を設定

- 公開前に法務・コンプライアンス部門が最終確認

外注先との連携を強化することで、虚偽広告の未然防止に大きな効果を発揮します。

ステルスマーケティングや過剰表現を避けるポイント

近年、特に注意すべきなのがステルスマーケティング(ステマ)の問題です。広告であることを隠して紹介する行為は、消費者庁のガイドラインでも明確に禁止されています。

たとえば、インフルエンサーによる投稿に「PR」や「広告」などの表記がない場合、広告主が責任を問われることになります。

さらに、「絶対」「100%」「必ず効果あり」といった過剰な表現は、たとえ実際の商品が優れていてもリスクとなるため、避けるのが賢明です。

表現の自由と消費者保護のバランスを保つことが、企業ブランドを守る鍵になります。

危機管理対応(炎上時の即時対応マニュアルなど)

万が一、広告表現が問題視された場合には、迅速かつ誠実な対応が求められます。情報の拡散スピードが速い現在、対応の遅れがさらなる炎上や信用失墜を招くため、事前に危機管理マニュアルを整備しておくことが不可欠です。

主な準備項目としては:

- 問題発覚時の社内フロー(担当部署・責任者の明確化)

- SNS・WEB上での初期対応文のテンプレート

- 消費者・取引先・メディアへの連絡体制

- 弁護士・PR会社との緊急連携体制

「起こってから対処する」ではなく、「起こる前に備えておく」ことが、広告リスク対策の本質です。

ステルスマーケティング(すてるすまーけてぃんぐ)…広告であることを隠して商品・サービスを宣伝する行為。消費者に対し、第三者の客観的意見と誤認させる点が問題とされる。近年、SNSでの投稿やレビュー記事などにおいて、PR表記の欠如が問題視されている。

LP(えるぴー)…ランディングページの略。検索広告やSNS広告などからの流入先となる、特定の情報に特化した縦長のWEBページ。商品の訴求や問い合わせ、購入につなげる役割を持つ。広告コンテンツの中でも虚偽・誇大表示が起こりやすいため、特に注意が必要。

まとめと今後の対応

虚偽広告によるトラブルは、企業にとって「想定外」では済まされない時代に突入しています。消費者保護の意識が高まる中、1つの広告表現がブランドの存続すら左右する可能性があるからです。

このセクションでは、これまでの内容を振り返りながら、企業が今すぐ取り組むべき対応策を整理します。

「知らなかった」では済まされない広告リスク

虚偽広告・誇大広告の多くは、悪意よりも「認識不足」によって引き起こされています。しかし、法律上は“知らなかった”では責任を免れないため、広告制作に関わる全ての人が基礎知識を持ち、表現のリスクに対して敏感になることが求められます。

行政処分や訴訟リスクを防ぐには、「表現の自由」と「消費者保護」のバランスを意識した広告運用が不可欠です。

信頼を守る第一歩は、現状把握と基準の明文化

まず取り組むべきは、自社の広告表現における現状の棚卸しです。過去に配信された広告の中に、根拠の不十分な訴求や、消費者の誤解を招く表現がなかったかを点検しましょう。

そのうえで、広告ガイドラインを明文化し、チェック体制を構築することが重要です。ガイドラインには、禁止表現、エビデンスの管理方法、広告審査フローなどを明記し、全社的に共有することで、表現のブレを最小限に抑えることができます。

社内外でリスク意識を共有する仕組みづくりを

広告制作は、社内のマーケティング部門だけでなく、外注先、メディア、インフルエンサーなど多くの関係者が関与します。よって、「自社だけが気をつけていればよい」という認識では不十分です。

外部パートナーに対しても、広告ガイドラインや契約書に基づいて法令順守の方針を共有・徹底することが、全体のリスク低減につながります。

今すぐ始められる対応:ガイドラインと契約の見直し

長期的な体制づくりに加え、短期的に始められる対応として「広告ガイドラインの策定」と「外注契約の見直し」があります。

- ガイドライン:過去の広告表現をベースに、社内ルールを整理・明文化

- 契約見直し:制作責任の範囲、最終確認の権限、法令遵守義務などを明記

これらは即効性があり、かつトラブル時の“盾”にもなる実効的な施策です。まずはできることから一歩ずつ取り組み、広告リスクを「管理可能なもの」として扱える体制を構築していきましょう。

広告ガイドライン…企業が広告制作・配信を行う際のルールや基準をまとめた文書。法令遵守の観点から、禁止表現、審査フロー、根拠資料の扱いなどを明文化し、社内外の関係者に共有する。広告トラブルの未然防止や、万一の際の責任回避に役立つ。

よくある質問(FAQ)

最後に、虚偽広告に関して企業や消費者から寄せられることの多い質問をまとめました。広告表現に関わるすべての方が、誤解なく対応できるよう、正確な情報を押さえておきましょう。

Q. 虚偽広告と誇大広告の違いは?

虚偽広告は、事実と異なる情報を掲載して消費者を誤認させるものです。たとえば、「医師が推奨」と記載しながら、実際には医師の監修がない場合などが該当します。

一方で、誇大広告は、事実であっても表現が過剰であり、消費者に誤解を与えるケースを指します。例として「絶対に痩せる」「誰でも即効果」など、効果を過信させる表現が挙げられます。

Q. 虚偽広告を掲載してしまった場合の初動対応は?

速やかに該当広告を取り下げ、表示の訂正および謝罪文の掲載を行うことが最優先です。そのうえで、社内調査を実施し、再発防止策を立案・公表することで、行政や消費者からの信頼回復につながります。また、必要に応じて法務部門や弁護士と連携し、消費者庁などの関係機関との対応方針を検討することも重要です。

Q. 虚偽広告に対する消費者の損害賠償請求はどこに相談すればいい?

まずはお住まいの地域の消費生活センターに相談するのが一般的です。国民生活センターに連絡すれば、適切な窓口や手続きの案内も受けられます。重大な被害や返金に関する法的手続きを検討する場合は、弁護士や法テラスに相談するのも有効です。

消費生活センター(しょうひせいかつせんたー)…各都道府県や市町村が設置する公的な相談窓口。商品・サービスに関するトラブルの解決に向けた助言や、事業者との交渉支援を行っている。無料で相談可能。