Web広告やSNSプロモーションが一般化するなかで、商品の魅力を最大限に伝える広告表現は、企業の売上を左右する重要な要素となっています。一方で、訴求力のある文言が、意図せず“違反表現”と判断されてしまい、行政処分や返金対応に発展するケースも増加しています。

特に最近では、広告違反に関するニュースを目にする機会が増え、

- 「自社の広告は大丈夫だろうか」

- 「どこまでがセーフで、どこからがアウトなのかが分かりづらい」

といった不安を感じている広告担当者も多いのではないでしょうか。

広告表現の違反は、必ずしも悪意によって行われるものではありません。社内で共有されたテンプレートをそのまま使用したり、外注先が制作したクリエイティブを十分に確認しないまま掲載したりと、「知らずに」法律違反となってしまうケースが多くを占めています。また、SNSや動画広告など、広告の形式が多様化するにつれて、判断が難しいグレーゾーンの表現も増えてきました。

本記事では、誇大広告や虚偽広告の違反基準、企業が実際に受けた処分の事例、広告表現に潜むリスク、そして違反を未然に防ぐためのチェック体制の整備方法までを、実務レベルで解説します。

広告や広報を担当する方だけでなく、法務部門や経営層の方にとっても、自社の広告リスクを見直すための参考となる内容です。あわせて、各セクションでは関連する詳細記事も紹介しながら、より深く学べる構成としています。

続く章ではまず、広告が「違反」と判断される具体的な基準について、法律の観点から整理していきます。

誇大広告(こだいこうこく)…実際の内容や効果以上に商品・サービスを良く見せる広告表現のこと。例:「必ず痩せる」「100%効果がある」など、根拠が曖昧な断定表現は景品表示法や薬機法に違反する可能性があります。たとえ悪意がなくても、結果的に消費者を誤認させた場合は違法と判断されることがあります。

虚偽広告(きょぎこうこく)…事実に反する内容を含む広告のこと。たとえば「実績No.1」と表示しながら、根拠となるデータや出典が存在しないケースは、虚偽表示とみなされ、行政指導や措置命令の対象になる可能性があります。虚偽広告は企業の信用失墜にもつながります。

景品表示法(けいひんひょうじほう)…消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解をしないよう、不当な表示(例:実際以上に優れているよう見せる広告)や過大な景品類の提供を禁止する法律です。違反が認定されると、企業は消費者庁から措置命令や公表処分を受けることがあります。広告表現に関わるすべての担当者が理解しておくべき基本法です。

薬機法(やっきほう)…医薬品や化粧品、健康食品などの品質と安全性を確保するための法律。広告においても、効能・効果を過度に強調する表現は禁止されています。たとえば「肌が若返る」「病気が治る」といった断定的な表現は、たとえ使用者の感想でも違反と判断される可能性があります。

グレーゾーン表現…法令違反とまでは断定できないが、解釈によっては指摘を受ける恐れのあるあいまいな広告表現のこと。たとえば「日本一かも」「すっきり感に自信」などは消費者に強い印象を与える可能性があるため、社内チェック体制で慎重に扱う必要があります。

誇大広告・虚偽広告とは?法律上の違反基準を理解しよう

広告表現の中で「これはやりすぎかもしれない」と思いながらも、ついそのまま出稿してしまった──

そんな経験はないでしょうか?

「断定表現はNG」「No.1と書くには根拠が必要」など、広告業界でなんとなく語られるルールはありますが、実際にどこまでがセーフで、どこからがアウトなのかを明確に理解できている担当者は多くありません。

特にSNS広告や動画広告では、短い表現で強く訴求する必要がある分、誇張や曖昧なワードが紛れ込みやすく、それが知らぬ間に法律違反となってしまうケースもあります。

たとえば、以下のような表現に心当たりはありませんか?

- 「99%の人が実感」→ 数値の根拠が不明確なまま使っている

- 「今だけ特別価格」→ 実際は常に同価格で販売している

- 「絶対に痩せる」→ 個人差に言及せず効果を断定している

これらはすべて、景品表示法や薬機法に抵触するリスクがある表現です。

「うっかりやっていた」では済まされず、措置命令や課徴金処分を受ける企業も後を絶ちません。

では、こうした広告がなぜ違反と判断されるのか?

「誇大広告」や「虚偽広告」は、どう定義され、何を根拠に判断されているのか?

違反事例を未然に防ぐためには、まず景品表示法・薬機法など広告に関する主要な法律の考え方と、違反パターンの具体例を正しく知ることが不可欠です。

これらの疑問に対し、下記の記事では以下のような情報を実例付きで詳しく解説しています。

▼詳細記事でわかること

- 誇大広告と虚偽広告の明確な違いとは?

- 「優良誤認」「有利誤認」ってどういう意味?

- 断定表現やNo.1表記を使う際の注意点とは?

- 実際に行政処分を受けた企業が使っていた表現とは?

広告担当者や広報、ライター、制作チームの皆様が“無自覚なリスク”から自社を守るために、ぜひ一度目を通しておくべき内容です。

[誇大広告・虚偽広告とは?違反とされる表現と法律上の基準を徹底解説] を読む

優良誤認(ゆうりょうごにん)…商品やサービスの品質・内容について、実際より著しく優良であると誤認させる表現を指します。たとえば「業界No.1」と表示しているのに根拠が不明な場合や、科学的根拠のない健康効果をうたっている場合は、優良誤認と判断される可能性があります。

有利誤認(ゆうりごにん)…価格や条件が、実際よりも著しく有利であるかのように誤認させる広告表現のこと。例として、「今だけ半額」と表記しながら、常時同じ価格で販売している場合などが該当します。販売実態と異なる「特別感」の演出は、景品表示法に抵触するリスクがあります。

措置命令(そちめいれい)…景品表示法違反があった場合に、消費者庁が企業に対して行う行政処分。違反内容を公表したうえで、再発防止策の実施や不当表示の取り下げなどを命じます。ブランドイメージに大きな打撃を与えるため、広告運用においては未然防止が極めて重要です。

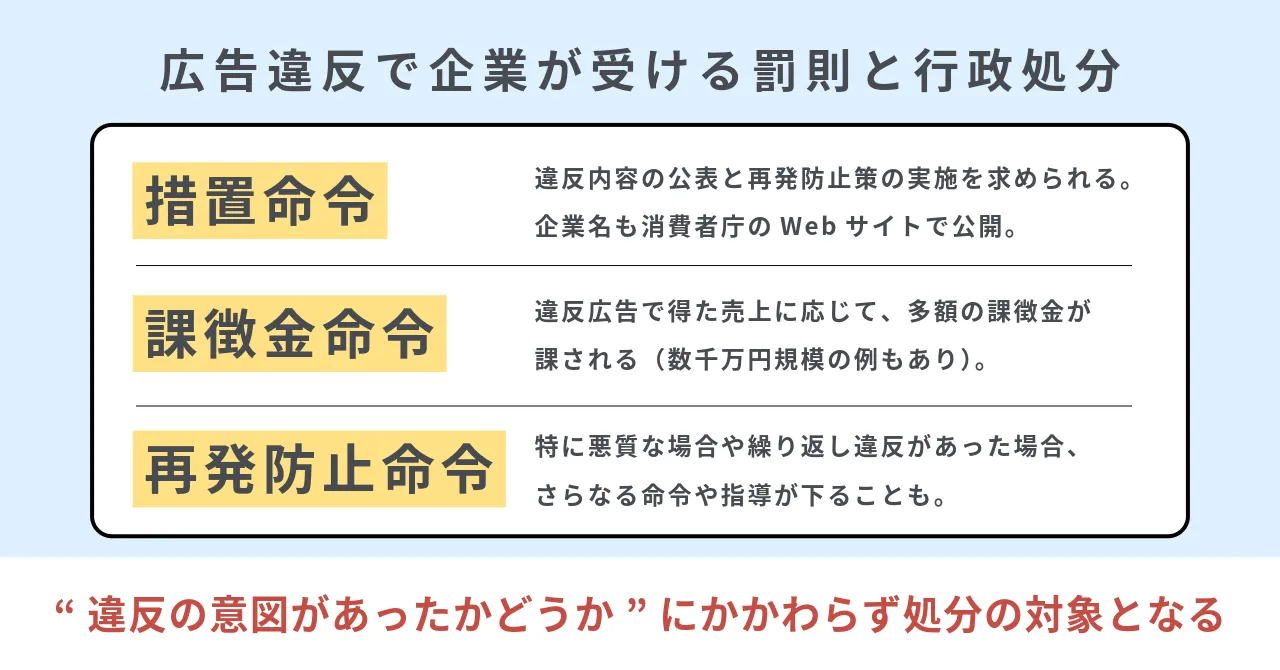

広告違反で企業が受ける罰則と行政処分

「少しオーバーに伝えただけ」「競合も似た表現を使っているから大丈夫だと思った」──

そうした感覚で運用された広告が、突然の行政処分や多額の課徴金につながったケースが、近年あとを絶ちません。

広告違反の厄介な点は、“違反の意図があったかどうか”にかかわらず処分の対象となることです。

つまり、「知らなかった」「過去は問題なかった」といった言い訳は一切通用しません。

違反広告が出稿され、それが景品表示法や薬機法に抵触していると判断されると、企業は以下のような措置を受ける可能性があります。

- 措置命令:違反内容の公表と再発防止策の実施を求められる。企業名も消費者庁のWebサイトで公開。

- 課徴金命令:違反広告で得た売上に応じて、多額の課徴金が課される(数千万円規模の例もあり)。

- 再発防止命令:特に悪質な場合や繰り返し違反があった場合、さらなる命令や指導が下ることも。

たとえば、「○○を飲むだけで痩せる」とうたった健康食品ECサイトが、薬機法違反により約1.6億円の課徴金命令を受けた例もあります。

中には、検索広告の配信が強制停止され、売上の大半を失った企業も存在します。

違反広告が摘発される背景には、消費者庁の監視体制の強化があります。

- 日常的にWeb広告やSNS広告が監視対象となっている

- 一般消費者や競合他社からの通報もきっかけになる

- 自主的な削除や訂正では処分を免れない場合が多い

つまり、誰もが“見ている”という前提で広告を作らなければならない時代です。

一度処分を受けてしまうと、企業イメージの毀損は避けられません。

さらに、行政処分の情報は報道やSNSで拡散されるため、炎上や顧客離れといった二次被害にもつながりかねません。

とはいえ、「どのような流れで処分が行われるのか?」「課徴金はどう計算されるのか?」といった詳細まで理解している広告担当者はまだ多くないのが実情です。

そこで、以下記事では、実際に処分を受けた企業の例や、処分の種類と流れ、課徴金の仕組みについて詳しく解説しています。

詳細記事でわかること

- 措置命令や課徴金が下されるまでの具体的なプロセス

- 社名が公表されるタイミングとその影響

- 悪質と判断されるポイントとは?

- 「再発防止命令」とは何か?企業は何を求められるのか?

「広告違反がバレたらどうなるのか?」を具体的に知っておくことは、リスク回避の第一歩です。

広告表現の最終確認を担う担当者、承認フローに関わるマネージャー、そして経営層にこそ、読んでいただきたい内容です。

[誇大広告が違法とされる理由|企業が受ける罰則と行政処分の内容とは] を読む

課徴金命令(かちょうきんめいれい)…不当な広告表示によって得た売上に対して、一定割合の金額を行政機関が徴収する制度。たとえば薬機法では、違反によって得た売上高の最大4.5%が課徴金として命じられることがあります。違反が悪質または規模が大きい場合には、億単位の命令が出ることもあります。

再発防止命令(さいはつぼうしめいれい)…特に悪質な広告違反、または同様の違反を繰り返した企業に対して出される追加の行政命令。単なる是正にとどまらず、体制変更や社内研修の実施など構造的な改善を求められるケースもあります。守らなければさらなる法的措置を受ける可能性があります。

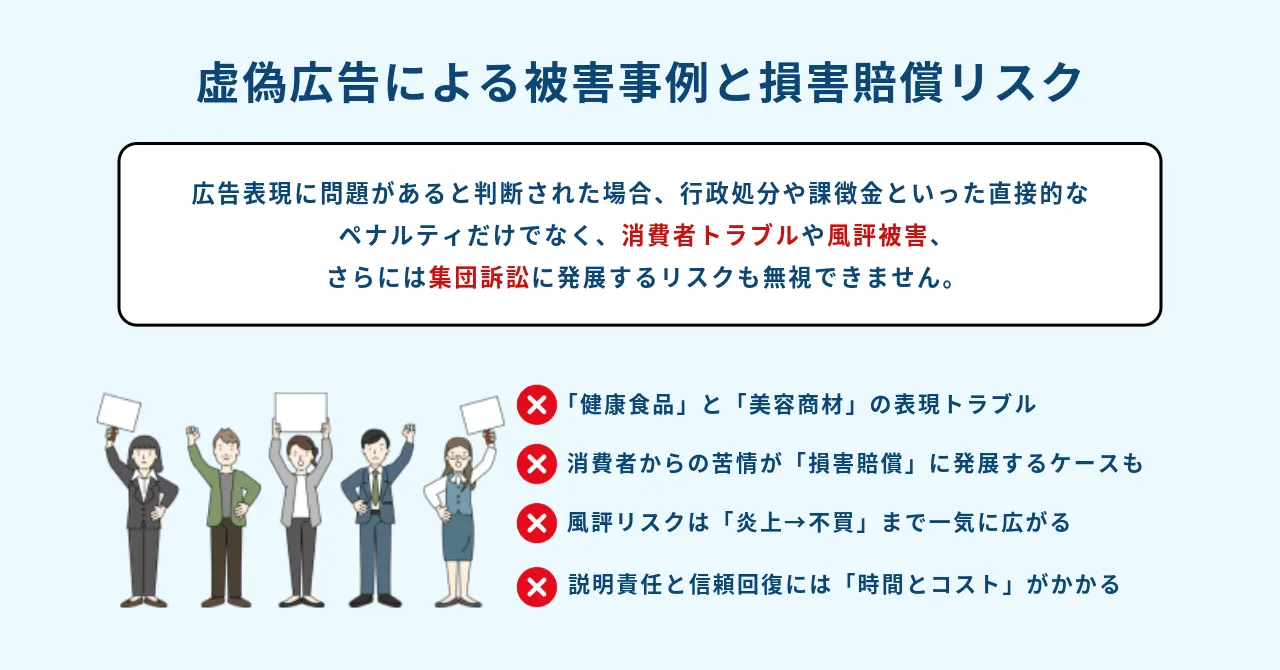

虚偽広告による被害事例と損害賠償リスク

広告表現に問題があると判断された場合、行政処分や課徴金といった直接的なペナルティだけでなく、消費者トラブルや風評被害、さらには集団訴訟に発展するリスクも無視できません。

実際、広告のたった一文がきっかけで、返金・謝罪対応に追われたり、SNSで炎上してブランドの信頼を大きく損ねたりした企業事例は少なくありません。

ここでは、虚偽広告が引き起こした実際の被害事例や、それに伴う経営リスクについて解説します。

よくあるのは“健康食品”と“美容商材”の表現トラブル

近年の広告トラブルで多く見られるのが、健康食品や美容アイテムに関する効果表現に関するものです。

以下は、実際に問題視された表現の一例です。

- 「たった1週間で−10kg」

- 「これ1本で美白が完全に叶う」

- 「医師監修!驚異のアンチエイジング効果」

これらの広告には、多くの場合、医学的根拠がない、あるいは根拠の開示が不十分という共通点があります。

結果として、「実際にはそんな効果が得られなかった」といった苦情が殺到し、商品回収やキャンセル返金の対応に追われることになります。

消費者からの苦情が“損害賠償”に発展するケースも

あるサプリメントの広告で、「体質が改善される」「内臓脂肪が減少する」といった断定的な表現が用いられていました。しかし、実際には効果が確認されておらず、使用者が体調を崩してしまったという報告が消費者センターに多数寄せられました。

この企業は、行政指導を受けたうえで、

- 全購入者に対する返金案内

- 謝罪広告の掲載

- 一部消費者からの損害賠償請求への対応

といった対応を迫られ、大規模な赤字とブランド毀損を招く事態となりました。

風評リスクは「炎上→不買」まで一気に広がる

問題となった広告表現は、行政が動くよりも早く、SNSや口コミサイトで「嘘っぽい」と指摘され拡散されることがあります。

一部の投稿がバズった結果、

- ブランド公式SNSにクレームが殺到

- ECモールでのレビュー評価が急落

- 他の商品やサービスにも悪影響が波及

といった、広告以外の事業活動にまで深刻なダメージが及ぶことがあります。

企業側の説明責任と信頼回復には「時間とコスト」がかかる

虚偽広告によって信頼を失った場合、その回復には並大抵ではない労力を要します。

謝罪文の公開、PR活動の強化、再発防止策の公表などを通じて信頼を取り戻すまでには、長期間にわたるコスト負担と担当者のリソース消耗が避けられません。

被害の拡大を防ぐために、今知っておくべきこと

- 表現の“強さ”と“根拠”のバランスをとる

- 効果・効能の言い回しを正確に管理する

- 消費者視点で「誤解されないか」を常に意識する

こうした基本を徹底することが、被害の予防につながります。

広告表現を原因とした消費者トラブルが、どのような流れで返金・訴訟・謝罪へと発展していくのか──

実際の事例を通じてリスクの全体像をつかんでおきたい方は、以下の記事をご覧ください。

[虚偽広告による消費者被害の実例と、その後の損害賠償リスクについて] を読む

損害賠償(そんがいばいしょう)…企業の違法行為や過失によって消費者や取引先に損害が生じた場合、その損害を金銭的に補償する義務。虚偽広告によって消費者が健康被害や経済的損失を受けたとされる場合、法的に賠償責任を問われることがあります。集団訴訟に発展するケースもあり、企業にとって大きなリスクとなります。

風評リスク(ふうひょうリスク)…企業の実態とは異なる悪い噂や誤解が拡散されることで、ブランドや売上にダメージが生じるリスク。SNSやレビューサイトでの悪評拡散は、行政処分よりも早く、「炎上→不買運動」の連鎖を引き起こすことがあります。広告内容だけでなく、企業対応の初動スピードと透明性も重要です。

炎上(えんじょう)…インターネット上で企業や個人の発言・行動が批判の的となり、短期間に大量の否定的コメントや拡散が発生する現象。虚偽広告や誤解を招くプロモーションが発端となるケースが多く、企業SNSがクレームで機能停止に陥ることもあります。予防には、表現のチェック体制と危機管理対応の準備が不可欠です。

説明責任(せつめいせきにん)…企業が社会的な問題やトラブルに対して、自らの行動や判断について合理的な理由と対応策を社会・顧客に対して説明する義務。広告トラブルの場合、謝罪や返金だけでなく、「なぜ起きたのか・どう改善するのか」を公に明示することで、信頼回復への第一歩となります。

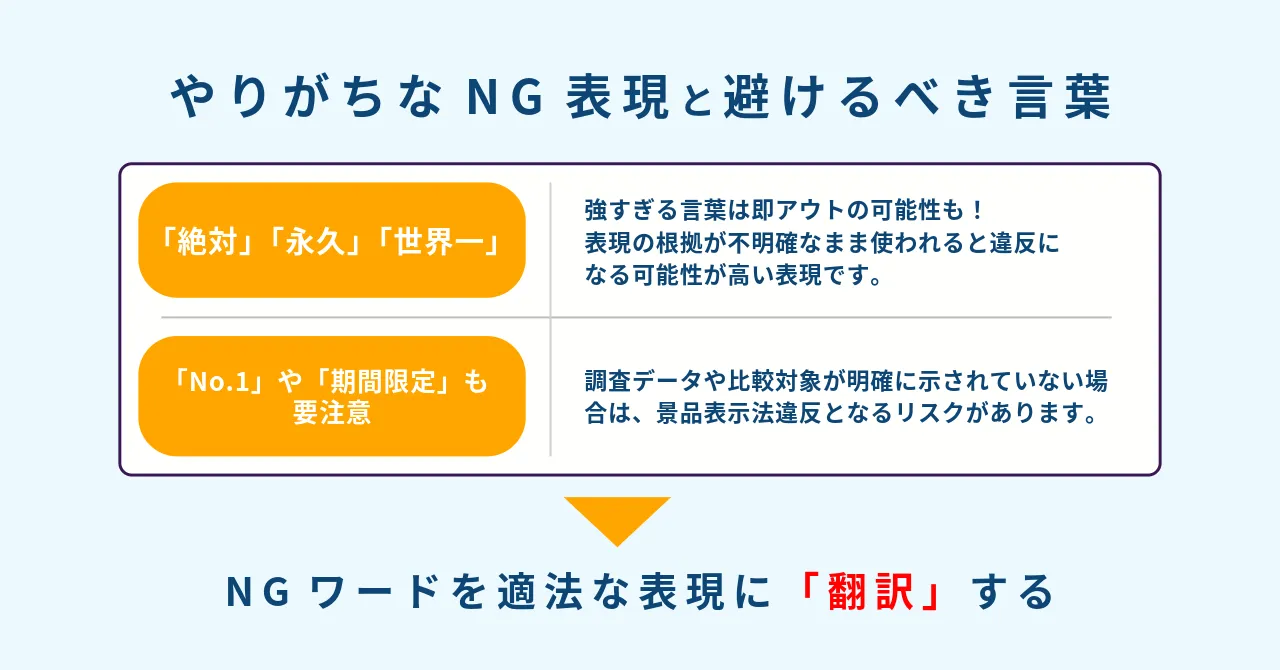

やりがちなNG表現と、避けるべき言葉

広告表現における違反の多くは、「うっかり使ってしまった一言」がきっかけです。

特に訴求力のあるキャッチコピーやPR文では、知らず知らずのうちに危険な言葉を使用してしまっていることがあります。

中でも、「絶対」「必ず」「No.1」「世界一」などの“強いワード”は、法律的に最も注意が必要なゾーンです。

言葉ひとつで、意図せぬ景品表示法や薬機法違反になるリスクがあるため、日々の広告制作・確認の中でチェックすべき表現群を整理しておきましょう。

「絶対」「永久」「世界一」──強すぎる言葉は即アウトの可能性も

広告コピーでよく使われる「絶対」「完全」「永久」などの断定的な表現は、表現の根拠が不明確なまま使われると違反になる可能性が高い表現です。

特に注意が必要なのは、以下のような言葉です:

- 「必ず効果があります」

- 「完全無欠のサポート」

- 「世界唯一の技術」

- 「100%効きます」

これらは、実際には個人差がある場合でも断定的な表現をしており、優良誤認表示や薬機法違反に該当するおそれがあります。

「No.1」や「期間限定」も要注意

「No.1」や「トップシェア」「売上日本一」といった表現は、調査データや比較対象が明確に示されていない場合は景品表示法違反となるリスクがあります。

たとえば、

- 「業界No.1」→ 調査元・時期・対象が書かれていない

- 「今だけ限定」→ 実際にはいつでも買える

- 「先着10名様限定」→ 常時在庫がある

などは、消費者に誤認を与える「有利誤認表示」とみなされる可能性があります。

広告で使いたくなる便利な表現ほど、「それ、根拠ある?」の視点が必要です。

NGワードを適法な表現に“翻訳”する

広告の伝えたい内容自体は問題がなくても、表現の仕方ひとつで違法になることがあります。

そこで、現場でよく使われるNG表現と、それに代わる適法な言い換え例をセットで覚えておくことが重要です。

| NG表現 | 理由 | 言い換え例 |

|---|---|---|

| 絶対に痩せる | 効果の断定 | 体型の変化をサポートします/※個人差があります |

| 必ず治る | 効能の断定 | 改善が期待されます/症状の軽減をサポートします |

| 世界一の品質 | 根拠不明 | 多くの方に選ばれています(調査元付き) |

| 今だけ!半額! | 有利誤認の恐れ | キャンペーン期間(○月○日まで)を明記 |

表現に“トーンダウン”を加えることで、法令違反を避けつつ、魅力も伝えることができます。

「知らずに違反」を防ぐには?

表現違反は、派手なコピーだけに潜んでいるわけではありません。

「いつも使っている定型文」や「バナーに小さく入れている一言」も見直しが必要です。

日々の運用の中でNGワードに気づけるよう、社内でのチェックリストやガイドライン整備が欠かせません。

「この表現ってセーフ?アウト?」と判断に迷うことが多い方は、下記の記事で具体的なNGワードとその根拠、OKな言い換え例を一覧で確認できます。

広告制作チームで共有しておきたい必読の内容です。

[広告表現でやりがちなNGワード集|知らずに違反になる危険な表現とは] を読む

チェックリスト/ガイドライン…広告表現の法令遵守を社内で担保するためのツール。NG表現例・推奨表現例・審査フローなどを明文化し、誰が見ても同じ基準で判断できる状態をつくることが目的です。属人化を避け、広告違反を未然に防ぐ体制づくりに欠かせません。

社内で整えるべき広告チェック体制とは?

広告表現の違反リスクは、「うっかり見落とした」「誰も気づかなかった」ことから発生するケースが非常に多くあります。

どれだけ注意深く作っても、確認フローが属人的で曖昧なままでは、法的リスクを防ぎきることはできません。

違反を未然に防ぐためには、制作から出稿までの各工程で確実に確認ができる“仕組み”を整えておく必要があります。

ここでは、広告チェック体制をどう構築し、どのように機能させていくべきかを解説します。

属人化に依存しない仕組みをつくる

「あの人がOKと言っていたから大丈夫」──

このような判断が、後に大きなリスクを招くことがあります。

特定の担当者の経験や感覚に頼る“属人チェック”は、法改正やガイドライン変更への対応が遅れやすく、ミスや見落としが組織全体に波及しやすい構造です。

広告の法令遵守を継続的に実現するには、

- 誰が確認しても同じ基準で判断できるチェック項目

- 複数人での多角的なレビュー体制

- 情報の更新と共有が可能なルールとツールの整備

といった要素を備えた「属人化しないチェック体制」が必要です。

各工程ごとの確認ポイントを明確にする

広告制作から出稿までには、いくつかのフェーズがあります。

そのそれぞれに確認すべきポイントを設けることで、リスクの“取りこぼし”をなくすことが可能になります。

【企画段階】

- 使用予定のコピーに「No.1」「圧倒的」「完全」などの表現が含まれていないか

- 根拠となる調査や実績が存在するか

【制作段階】

- 表現のニュアンスが法律に抵触しないか(断定表現、誤認リスク)

- 使用素材(画像・ロゴ・引用データ)に著作権や商標権の問題がないか

【確認・公開前段階】

- 最終原稿に対し、法務・広報・マーケそれぞれが観点別にチェックできているか

- 出稿媒体(Google、Metaなど)のポリシーに違反していないか

- チェック内容が記録・共有されているか(スプレッドシートや承認フローなど)

こうした確認プロセスを整備しておくことで、「誰が見てもわかる・守れる体制」が実現できます。

部門間の連携でリスクを多角的にカバーする

広告表現のチェックは、制作担当者だけの責任ではありません。

広報・法務・マーケティングなど、部門をまたいだ連携体制があることで、視点の偏りを防ぎ、表現の適正さと戦略的な効果を両立できます。

それぞれの役割の一例:

- マーケティング部門:ユーザーにとって魅力的か/誤解されないか

- 法務部門:景品表示法や薬機法に違反していないか/表現の根拠があるか

- 広報部門:ブランドトーンに合っているか/企業姿勢として適切か

これらの視点を事前にすり合わせることが、炎上・違反を防ぎつつ、成果を出す広告運用の土台になります。

実際にどのような体制・ツールで整備すべきか?

「理想論ではわかっているけど、実際にはどうやって回せばいいの?」という方には、以下の記事で紹介している具体的な事例と運用方法をご覧いただくのがおすすめです。

- チェックリストやNGワード集のテンプレート化

- Googleフォームやワークフロー管理ツールの活用

- 社内マニュアルと共有ルールの整備

- 外注先とのガイドライン連携まで含めた包括設計 など

誇大・虚偽広告を防ぐ社内チェック体制の作り方|広告出稿前の確認ポイント

著作権(ちょさくけん)/商標権(しょうひょうけん)…著作権は画像・文章・音楽などの創作物に与えられる権利、商標権はブランド名やロゴなどの識別標識を保護する権利。広告で無断使用や誤使用があると、著作権侵害・商標権侵害として、損害賠償請求や削除要請のリスクが生じます。素材使用時には必ず権利関係を確認する必要があります。

ポリシー違反(媒体規定違反)…Google広告、Meta(Instagram/Facebook)広告など、各プラットフォームごとに定められた広告掲載基準(ポリシー)に違反すること。例:過度なビフォーアフター画像、センシティブな健康訴求など。違反すると広告の掲載拒否やアカウント停止となる場合があるため、事前の確認と定期的なポリシー更新の把握が重要です。

まとめ:企業が今すぐ始めるべき広告リスク対策とは?

広告は、企業のブランド価値や売上を左右する重要な表現手段です。

一方で、表現の仕方を誤ると「炎上」や「行政処分」といった重大なリスクを招くこともある──

本記事を通じて、そうした広告表現にまつわる法的・社会的なリスクの全体像を整理してきました。

法律の知識を「表現」に反映することの重要性

広告違反の多くは、意図的な悪意ではなく、「知らなかった」「過去は大丈夫だった」という油断から始まっています。

だからこそ、マーケティング担当者・制作スタッフ・経営層の誰もが、景品表示法や薬機法の基礎を“業務に活かせる知識”として理解しておくことが不可欠です。

「強く訴求したい気持ち」と「法令に基づく表現の範囲」は、常に表裏一体。

両立させるには、正確な知識と、それを実務に落とし込む仕組みが必要です。

制作現場だけに任せず、組織全体で体制を作る

違反リスクを個人の責任にしてしまうと、属人化や判断ミスにつながりやすくなります。

特に、広告表現はマーケ・広報・法務・制作など、複数の部署にまたがる領域だからこそ、組織全体でリスクを共有し、運用できる体制づくりが欠かせません。

- 明文化されたガイドラインの整備

- 多角的な視点でのチェックフロー

- 外注パートナーへのルール共有

- 最新の違反事例や法改正情報の定期的なアップデート

こうした「仕組み」と「文化」の両方を社内に根付かせることが、継続的な広告コンプライアンスの土台となります。

各記事をもとに、自社の広告表現を棚卸ししよう

今回のシリーズ記事では、広告リスクにまつわる様々な視点から解説を行いました。

- 「誇大広告・虚偽広告」の定義と判断基準

- 行政処分・課徴金の流れ

- 消費者トラブルと損害賠償リスク

- NG表現と適法な言い換え例

- 社内チェック体制の整備法

これらを“読みっぱなし”で終わらせるのではなく、

ぜひ一度、自社の広告表現や制作体制を振り返る棚卸しの機会として活用してみてください。

「このコピー、調査データあったっけ?」「チェックは誰が、どうやってやってる?」

そんな問いかけから、企業としての広告運用の成熟度が見えてきます。

広告リスクは、ルールを知れば避けられるものばかりです。

今すぐできるところから一歩ずつ──

この機会に、“売れる広告”と“守れる広告”を両立できる組織づくりを始めてみてはいかがでしょうか。