「自社の広告表現が景品表示法に違反していないか心配している」

「過去に行政処分を受けた企業の具体例や原因を知りたい」

「広告制作に関わるチーム内で、法令順守の意識をどう共有すればよいかわからない」

ネット広告やランディングページ、SNS投稿など、企業がユーザーに商品・サービスを訴求する手段は年々多様化しています。その一方で、「広告の自由」と「法令順守」のバランスが難しい」という声が増えてきました。特に、景品表示法に違反した場合には、企業名の公表・措置命令・課徴金の支払いといった厳しい行政処分が科され、ブランドイメージや業績に大きな打撃を受けることもあります。

この記事では、景品表示法違反により行政処分を受けた企業の実例を紹介し、どのような表現が問題とされ、どのような対策が求められるのかを詳しく解説します。広告に関わるすべての担当者にとって、リスクを回避するための参考になる内容です。

景品表示法(けいひんひょうじほう)…正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤認しないよう、虚偽・誇張・不当な表示や過大な景品の提供を規制する法律。広告主だけでなく、広告代理店や関連事業者も遵守が求められる。

景品表示法とは?基本概要とネット広告への影響

まずは景品表示法の基本と、なぜネット広告が対象になるのかを理解しておきましょう。

広告運用やコンテンツ制作に関わる立場であれば、この法律の目的と適用範囲をしっかり把握しておくことが、違反リスクを回避する第一歩となります。

景品表示法の目的と構成

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が誤認なく商品・サービスを選べるようにすることを目的とした法律です。

過剰な景品の提供や、事実と異なる広告表現によって消費者が不利益を被らないよう、公正な取引環境の整備を目指しています。

本法の主な規制内容は、以下の2点に集約されます。

- 不当な表示の禁止

1. 優良誤認表示(実際より著しく優れているように見せる)

2. 有利誤認表示(価格や条件を実際より有利に見せる)

3. その他誤認されやすい表示(原産地・内容量・成分など) - 過大な景品類の提供の制限

懸賞などで、過度な景品を提供して集客する行為を規制

これらはすべて「消費者が合理的に判断できる環境を守る」ことを目的としており、広告主の意図に関わらず、消費者が誤認したと判断されれば違反と見なされる可能性があります。

ネット広告が対象となる理由

景品表示法は、テレビCMやチラシといった従来型の広告だけでなく、ネット広告全般にも適用されます。

具体的には以下のような広告媒体が対象です。

- ランディングページ(LP)

- ディスプレイ広告・リスティング広告

- SNS広告(Instagram、X、YouTube など)

- アフィリエイト広告やインフルエンサー投稿

これらはすべて、「広告と認識される情報」であれば対象となるため、PR表記の有無にかかわらず注意が必要です。

さらに近年では、広告主だけでなく、広告代理店や制作会社、インフルエンサーなどにも責任が及ぶケースが増えています。たとえば、監修者の虚偽表示や、指示を受けて作成した誇大表現に関しては、広告主と同等の責任を問われる可能性があるため、関係者全員の法令意識が不可欠です。

広告の自由度が高まる中でも、法的な「守るべきルール」は変わりません。

正しい知識をもって表現を設計することが、ブランドとユーザーの信頼を守る最善の策となります。

優良誤認表示(ゆうりょうごにんひょうじ)…商品の品質や性能などについて、実際よりも著しく優れているように見せかけ、消費者に誤解を与える表示。景品表示法で明確に禁止されており、違反した場合は行政処分や課徴金の対象になる。

有利誤認表示(ゆうりごにんひょうじ)…価格や取引条件が、実際よりも有利であると誤認させるような広告表現。常態化した「期間限定割引」や「今だけ価格」などが該当する。

行政処分とは?企業に与える影響

違反があった場合、どのような処分が下されるのかを具体的に知っておきましょう。

景品表示法に違反すると、企業に対して行政処分が行われます。これには単なる注意喚起にとどまらない、経済的・社会的ダメージを伴う措置が含まれており、特に企業ブランドやマーケティング活動に大きな影響を及ぼします。

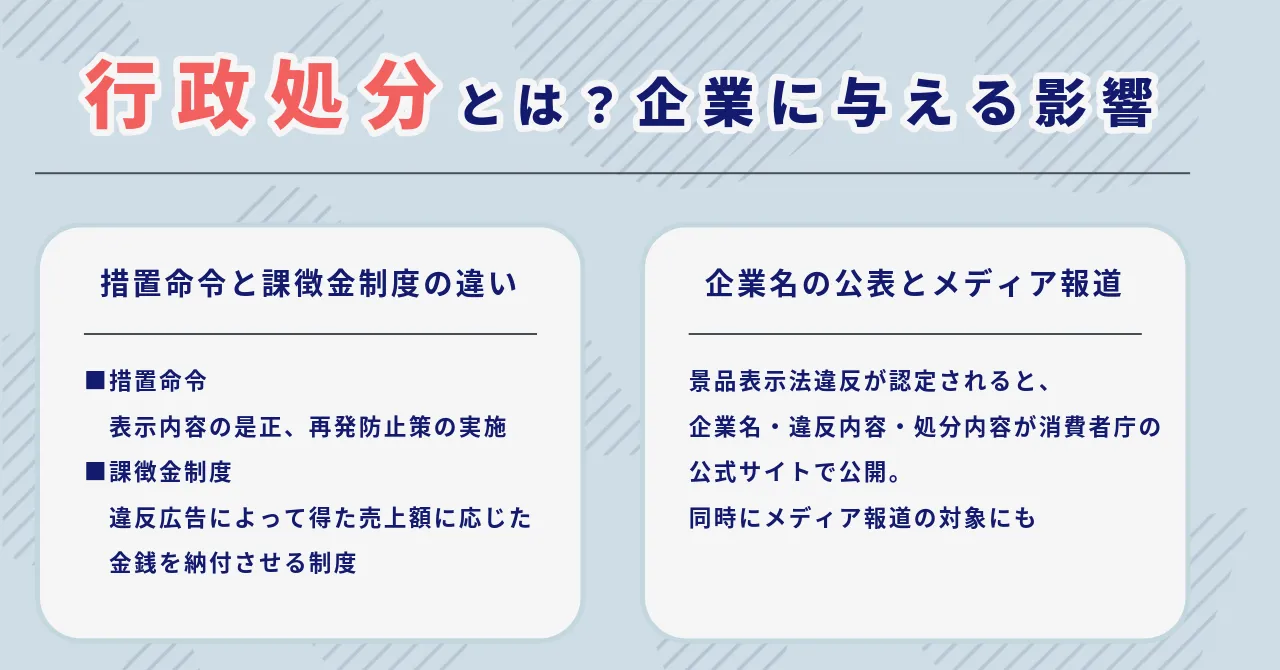

措置命令と課徴金制度の違い

景品表示法違反による行政処分には、大きく分けて「措置命令」と「課徴金納付命令」の2つがあります。

措置命令は、違反広告の表示内容を是正し、再発防止策を講じることを命じる処分です。

違反を認定された企業は、指定期間内に是正措置を講じたうえで、その内容を消費者に対して公表する義務があります。これは、企業の信頼を回復する一方で、違反事実を世間に広く知らしめることにもつながります。

一方で、課徴金制度は、違反広告によって得た売上額に応じた金銭を納付させる制度です。景品表示法の2014年改正により導入され、2016年から施行されています。課徴金額は対象となる売上額の3%と定められており、法律上の上限額は設けられていません。そのため、違反規模によっては数億円以上の高額な課徴金が科されることもあり、特に悪質なケースでは企業に大きな経済的影響を与えるリスクがあります。

なお、措置命令と課徴金命令は併用されるケースが多く、単なる一時的なリスクにとどまらず、長期的な企業活動全体に影響を及ぼす可能性があります。

企業名の公表とメディア報道

景品表示法違反が認定されると、企業名・違反内容・処分内容が消費者庁の公式サイトで公開され、同時にメディア報道の対象となります。

この公表情報は検索エンジンにも反映されやすく、ブランドイメージの毀損や株価への影響につながることも。特に上場企業や著名ブランドの場合、報道がSNSで拡散され、「炎上」に発展するケースも少なくありません。

さらに、「あの企業の広告、違反だったらしいよ」という印象が広がることで、消費者の信頼を大きく損ねることになり、回復には多くの時間とコストを要します。

広告で得られる一時的な成果よりも、法令順守によって長期的な信頼を築くことの方が、最終的には企業の価値を高める近道であると言えるでしょう。

【事例①】化粧品LPでの誇大表現

「効果ありすぎる表現」は違反リスクの代表格です。

特に化粧品や美容関連の商品では、使用前後の変化を強調するあまり、つい「言いすぎた表現」になりやすく、景品表示法違反の典型例とされています。ここでは、実際に措置命令と課徴金の対象となった事例を紹介し、その問題点と対策を見ていきましょう。

違反内容の詳細

ある化粧品ブランドのLP(ランディングページ)で使用されていた表現が問題視されました。そのキャッチコピーには、「わずか5日で10歳若返る」「使った翌朝には肌がぷるぷるに」といった、過剰な効果を断定する表現が並んでいました。

しかし、これらの表示には、科学的な根拠や客観的データが提示されていませんでした。

効果には個人差があるにもかかわらず、まるで誰にでも同じ効果が出るかのような印象を与えていたことから、消費者庁は景品表示法における「優良誤認表示」に該当すると判断しました。

さらに、使用前後のビフォーアフター画像も加工の痕跡が疑われるような内容で、視覚的な誇張によって誤認を招いた点も指摘されました。

行政処分の内容とその後の対応

この違反に対して、消費者庁は企業に措置命令を発出。

表示内容の是正、社内での再発防止体制の構築、公表文の掲載などが求められました。あわせて、当該化粧品の広告によって得られた売上を基に、課徴金の納付命令(数千万円規模)も科される結果となりました。

企業側は処分を受けて、LPの全面修正を実施。誇張的な表現を削除し、「使用者の声は個人の感想であり、効果を保証するものではありません」といった文言を追加。また、広告文言のチェックを外部監修に切り替え、表示監修の体制強化に踏み切りました。

この事例は、広告効果を狙ったつもりの表現が、根拠のない断定により逆に大きな代償を生むという典型的なパターンです。化粧品に限らず、効果を謳う商材では、事実と印象の差に細心の注意を払いましょう。

【事例②】健康食品での虚偽推薦表示

「医師が推薦」「専門家監修」の表示にも厳しい目が向けられています。

とくに健康食品・サプリメントの分野では、信頼性の高いイメージを与える「医師」「専門家」といった文言が広告に多用されがちです。しかし、これらの表現は景品表示法の観点からも非常にリスクが高く、適切な使用には厳格なルールが設けられています。

違反内容の詳細

ある健康食品を販売する企業が、自社商品を紹介するLP(ランディングページ)やバナー広告内で、「現役医師A氏も推奨!」というコピーを使用していました。

その広告では、白衣を着た人物写真とともにグラフや専門用語を交えた内容が掲載されており、まるで医師が科学的根拠に基づいて商品を推薦しているような構成になっていました。

しかし実際には、その医師は実在しない架空の人物であり、監修どころか存在自体が虚偽だったのです。さらに、グラフも実在する研究データに基づいたものではなく、視覚的演出として制作されたものだったことから、消費者庁は虚偽表示かつ優良誤認表示に該当すると判断しました。

「専門家が認めた」と受け取られる表現は、消費者の信頼を獲得しやすい反面、その信頼を利用した不当表示とされやすく、非常にリスクが高い表現です。

行政処分の内容とその後の影響

この事案に対しては、課徴金の納付命令と企業名の公表という厳しい行政処分が下されました。違反広告が与えた影響の大きさを鑑みて、数千万円規模の課徴金が科され、さらに企業名と違反の概要は消費者庁の公式サイトで公表されました。

メディアでも大きく取り上げられた結果、顧客からの信頼を失い、ECサイトのアクセス数と売上は激減。SNS上でも「誇張された広告だったのでは?」といった投稿が拡散され、**いわゆる“炎上状態”**に発展しました。

企業はその後、監修者の表示ルールを社内ガイドラインに追加し、広告監修を第三者に委託する体制へと移行。再発防止策として、すべての新規LPにおいて法務・品質管理部門の確認を義務化する対応を取りました。

この事例は、「権威付け」を狙った表現の危うさを如実に示すものであり、特に第三者による推薦表現の裏付けがあるかどうかは、事前チェックで必ず確認すべき項目です。

【事例③】「今だけ価格」の常習化

期間限定・数量限定などは、実態と合っていないと違反になります。

「今だけ!」「本日限り!」といった文言は、消費者に急いで購入を促す強力な訴求手法ですが、これらの表現が常態化している場合、景品表示法の「有利誤認表示」に該当する可能性があります。ここでは、よくあるケースと実際の行政処分を紹介します。

違反内容の詳細

あるEC事業者が運営する通販サイトでは、商品ページやバナー広告に「今だけ〇〇円OFF!」「本日限定セール開催中!」といった文言が頻繁に使用されていました。

一見すると緊急性を持たせた魅力的なプロモーションのように見えますが、実際には1年を通してほぼ同じ価格が続いていたことが消費者庁の調査で判明しました。

つまり、「今だけ」「限定」とうたいながら、常にその割引価格で販売していたという事実があり、これは「実際よりも取引条件が有利である」と消費者に誤解させる表現と判断されました。

また、カウントダウンタイマーや「残り○時間で終了」などの視覚的な演出も、実際にはリセットされる仕組みになっていたため、より悪質な印象を与えることとなりました。

行政処分と学ぶべき教訓

このケースでは、消費者庁より有利誤認表示に該当するとして「措置命令」が発出されました。

企業は広告上の表現をすべて見直し、限定セールを実施する場合は「開始日」「終了日」を明記し、その期間内のみ価格が変動する運用ルールを導入しました。

また、社内において「セール実施記録」の保存義務を設け、誰が見ても表示と実態が一致していることを証明できる体制を構築。さらに、マーケティング部門と法務部門が共同で広告表現チェックシートを作成し、運用前のセルフチェックを義務化しました。

この事例から得られる教訓は明確です。

「今だけ」「本日限り」「期間限定」などの表現を使う際には、その根拠と実態が一致していることが絶対条件です。限定性を装うことでコンバージョンを一時的に高めることはできても、信頼を損ねてしまえば長期的には損失に繋がります。

【事例④】「No.1」表示の根拠不備

ランキング表現は根拠がなければNG。自社調査でも条件が必要です。

「No.1」「人気ランキング1位」「売上トップ」などの表現は、ユーザーの関心を引き、購買意欲を高める効果的なコピーです。しかし、これらの表示は、十分な根拠と条件の明示があって初めて許容されるものであり、裏付けが不十分な場合には景品表示法違反として処分される可能性があります。

違反内容の詳細

ある美容機器メーカーが、自社ECサイトやバナー広告にて「業界売上No.1」と謳った広告を長期間掲載していました。

しかし、その「No.1」の根拠として示されていたのは自社独自の調査であり、広告内には調査機関名、調査対象の人数・期間・方法などの記載がまったく存在していませんでした。

さらに調査自体が業界全体を対象としたものではなく、自社の既存ユーザーへのアンケートだったことも判明し、「客観性と透明性に欠ける」と判断されました。

このように、実態がともなわない「No.1」表示は、誤認を招く優良誤認表示に該当するとされ、消費者庁による措置命令が下されたのです。

行政処分とその後の対応策

この事案では、表示に根拠がなかったことに加えて、調査方法も不明瞭であったことから、企業に対して表示の修正と調査方法の開示を求める措置命令が発出されました。

企業側はこれを受けて、以下のような対応を実施しました。

- 「No.1」表現を削除、または「〇〇調べ(調査期間:2023年1月/対象:ECサイト購入者300名)」のように具体的な条件を明記

- 第三者機関に依頼した調査に基づいたデータのみ使用

- 広告制作ガイドラインに「ランキング表現の使用基準」を追加し、社内教育を実施

このように、「No.1」や「人気ランキング上位」などの表現は、調査方法やデータの出典を明示できない限り使用すべきではありません。特に、ランキングや調査結果はその印象の強さゆえに、消費者にとって「信頼性の証」として受け止められるため、表示ミスが信用失墜に直結するおそれがあります。

ランキング訴求を行う場合は、客観性・透明性・正確性の3つの視点からチェックを行うことが重要です。

景品表示法違反を防ぐ広告表現のポイント

過去の事例をもとに、どのように広告表現を見直せば良いかをまとめます。

景品表示法の違反を避けるためには、表現のルールを理解し、制作フローの中に「チェックの仕組み」を組み込むことが不可欠です。このセクションでは、具体的な表現チェックの方法と、社内体制づくりのポイントを解説します。

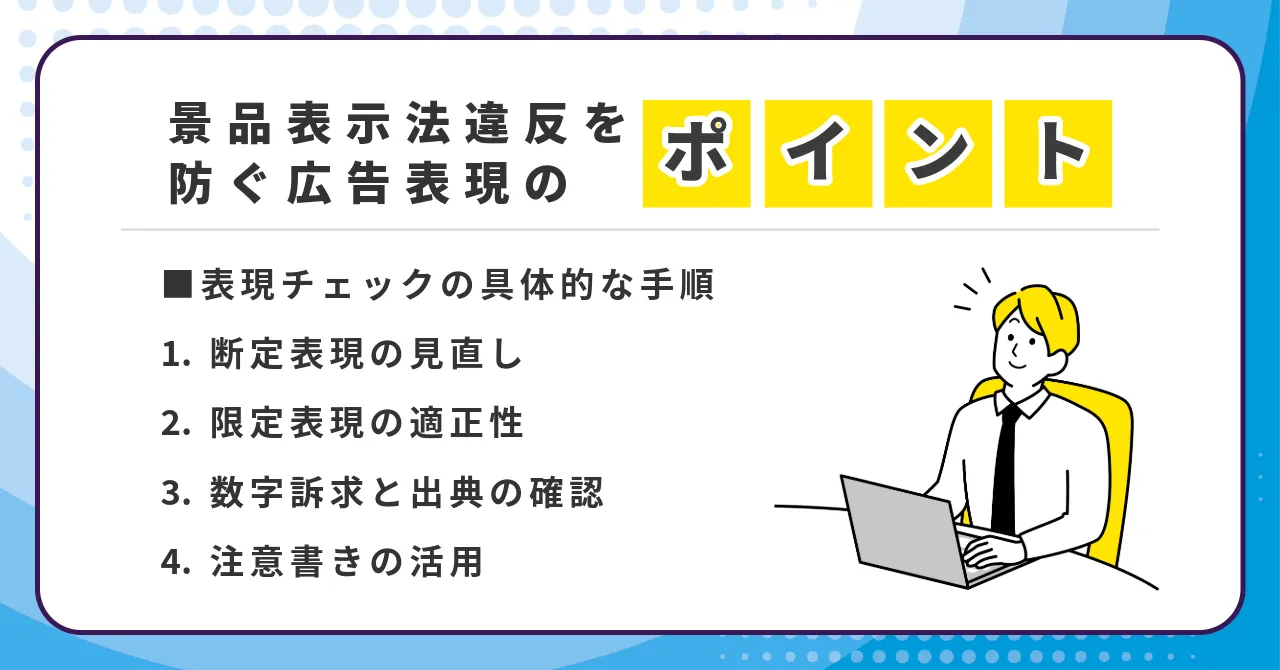

表現チェックの具体的な手順

広告制作の初期段階から、以下のような観点で表現を見直しましょう。

断定表現の見直し

「絶対に痩せる」「100%効果あり」などの表現は、科学的な根拠がない限り優良誤認表示に該当する恐れがあります。広告内で使用する文言が、「誰にでも当てはまる」と思わせるような断言になっていないかを確認してください。

限定表現の適正性

「今だけ」「残りわずか」「限定〇名」といった表現は、実際の販売スケジュールや在庫数と一致しているかが重要です。常時掲載や自動更新されるような設定になっている場合は、有利誤認のリスクが高まります。

数字訴求と出典の確認

「売上No.1」「98%が実感」といった数字を用いる表現には、調査対象・方法・実施期間・母数などの出典情報の記載が必須です。「当社調べ」とする場合でも、具体的な調査概要が確認できる状態にしておくことが望ましいです。

注意書きの活用

広告内に「※個人の感想です」「効果には個人差があります」といった補足情報を明記することで、誤認を防ぐ工夫が可能です。ただし、これらは誤認表示を正当化するものではなく、あくまで補完的な要素として扱う必要があります。

社内チェック体制の構築

広告表現の法令順守を継続的に実現するには、属人的な判断に依存せず、チーム全体でチェックできる体制づくりが重要です。

ライター・マーケ・法務の連携

広告表現は、ライターが書き、マーケターが運用し、場合によっては法務が確認するという複数人の手を経て公開されます。それぞれの役割で共通のルールを認識し、連携を取りながら作業を進める体制が理想です。

チェックリストやガイドラインの導入

「使用NGワード一覧」「限定表現チェックリスト」「数字使用時の注記テンプレート」などを整備しておくと、誰が作業しても一定の品質と法令順守が担保できます。

また、制作フローに「公開前チェック」の工程を明記しておくことで、見落としを防ぐことができます。

広告の表現力と法令順守はトレードオフではありません。クリエイティブの自由度を保ちつつ、ユーザーに正確な情報を届けることが、信頼されるブランドづくりにつながります。

景品表示法違反で行政処分を受けた場合の企業リスクとは?

景品表示法違反による行政処分は、単なる罰則にとどまりません。企業にとっては、経営全体に大きな影響を及ぼす深刻なリスクをもたらします。ここでは、違反が公表された場合に発生する可能性のある主なリスクを整理してお伝えします。

信頼失墜と顧客離れ

違反が発覚すると、消費者からの信頼は一気に低下します。

特に以下のような現象が起きることが想定されます。

| 影響内容 | 具体例 |

|---|---|

| 顧客離れ | 定期購入サービスの解約増加、リピート率低下 |

| 口コミ低下 | SNSやレビューサイトでの低評価拡散 |

| 新規顧客獲得困難化 | 広告効果が低下し、新規獲得コストが上昇 |

広告によって築き上げたブランド信頼は、一度の違反で簡単に崩れてしまうリスクがあります。

マスコミ報道・ネット炎上による社会的信用喪失

景品表示法違反はニュース性が高く、マスメディアにも取り上げられやすいテーマです。

さらに、SNS上では一気に炎上リスクが広がります。

【よくある炎上パターン】

- メディア報道→TwitterやInstagramで拡散

- 過去の問題発言・不祥事も芋づる式に掘り返される

- 不買運動やボイコット運動に発展する

一度世間から「不誠実な企業」というイメージが定着すると、その払拭には膨大な時間とコストを要します。

株価下落・取引先からの信用失墜

上場企業の場合、景品表示法違反による悪影響は株式市場にも直結します。

| リスク | 具体例 |

|---|---|

| 株価急落 | 報道直後から投資家の売りが集中 |

| 株主訴訟リスク | 経営陣に対する責任追及 |

| 取引停止リスク | サプライヤー、流通業者、広告媒体から契約停止通知 |

財務面にも連鎖的なダメージをもたらしかねません。

社内リソースへの負担

違反発覚後、企業内部では大規模な対応が必要になります。

代表的な業務負担例を挙げます。

- 広告素材の即時差し替え、サイト修正対応

- 消費者庁・取引先への対応窓口設置

- 弁護士や専門家との対応協議

- 社内説明会、株主説明資料の準備

本来進めるべきプロジェクトや新規施策がストップし、経営効率も著しく悪化します。

行政処分を受けた後に取るべき企業側の対応策

万が一、景品表示法違反によって措置命令や課徴金命令を受けた場合、企業は迅速かつ適切な対応を求められます。ここでは、違反発覚後に取るべき基本的な対応策を整理します。

問題広告の即時中止・修正

行政指導や措置命令が下された場合、違反内容を含む広告やキャンペーンページを即時停止・修正することが求められます。

対応ポイント

- サイト・SNS・広告バナーなど対象範囲を網羅的に調査

- 関連する外部パートナー(代理店、制作会社)とも連携し迅速対応

消費者庁等への迅速な報告・協議

単なる報告に留まらず、「改善意志を示す協議」を行うことがポイントです。

報告内容例

- 違反広告の修正状況

- 社内再発防止策の概要

- 今後の広告制作運用フロー見直し方針

このプロアクティブな姿勢が、後々の対応柔軟化に直結します。

再発防止策の策定と社内周知

再発防止策は、単なる「お題目」ではなく、実効性あるものにしなければ意味がありません。

| 施策項目 | 実施例 |

|---|---|

| 表示基準ガイドライン作成 | 景品表示法の遵守ポイント集を作成・配布 |

| 広告審査プロセス導入 | 新規広告は必ず法務チェックを通過させるルール化 |

| 社内教育 | 半期ごとの広告法規研修実施 |

公表文書の作成と対外発信

公表文書(プレスリリース)は、以下の構成でまとめるとわかりやすく、誠実な印象を与えます。

プレスリリース例

- 違反内容と事実経緯の説明

- 会社としての謝罪文

- 改善策と再発防止策

- 今後の運営方針

情報開示の透明性を意識することが、信頼回復への第一歩となります。

関係者への説明責任対応

特に重要なのは、【消費者・取引先・株主】に対する丁寧な説明です。

| 相手 | ポイント |

|---|---|

| 消費者 | 安心して取引継続できるよう、改善施策を明示 |

| 取引先 | 継続的な取引の意向確認、必要に応じて条件調整 |

| 株主 | 財務インパクト説明と信頼回復策の明示 |

広告運用担当者ができる日常のリスクヘッジ方法

景品表示法違反を未然に防ぐためには、日常の広告運用業務の中でリスクヘッジ意識を徹底することが何より重要です。ここでは、広告担当者が実践できる具体的なリスク管理方法を紹介します。

広告表現の社内事前審査ルールの徹底

広告表現のリスクを最小限に抑えるためには、「第三者の目」でのチェックが不可欠です。

具体的には次の体制が理想です。

審査体制例

- 制作部門

- マーケティング部門

- 法務・コンプライアンス部門

最低でもこの3者が広告をレビューするフローを作りましょう。

広告ごとにエビデンスファイルを作成・保存

あらかじめ広告主張ごとに裏付け資料(エビデンス)をまとめておくことで、

違反指摘時の迅速な対応が可能になります。

| 主張例 | 必要な裏付け資料 |

|---|---|

| 効果訴求 | 実験データ、臨床試験報告書 |

| 通常価格表示 | 過去の販売履歴、販売台帳 |

| 割引率訴求 | 販売実績との比較表 |

NGワード・表現リストの共有

特に避けるべき表現を一覧化し、社内で共有しましょう。

NGワード例

- 「必ず効果があります」

- 「無条件で返金」

- 「永久無料」

- 「日本一確定」

これらの表現は、非常にリスクが高いため、広告制作時にチェックリスト化しておきましょう。

外部専門家による定期監査の活用

法律のプロフェッショナル(広告法務に強い弁護士など)による定期的な広告監査を導入することで、

内部チェックでは見落としがちなリスクも補えます。

監査頻度目安

- 年1回以上

- キャンペーン前後など大規模プロモーションのタイミングで実施

まとめと今後の対策

最後に、記事のポイントを振り返り、今後取るべき行動を整理しましょう。

景品表示法違反は、単なるミスでは済まされない重大なリスクを含んでおり、一度違反が公表されれば、企業の信頼や売上に深刻なダメージを与えます。広告表現に関わるすべての担当者が、法令を正しく理解し、現場で実践できる体制を整えることが今後ますます重要になります。

本記事の要点まとめ

本記事では、景品表示法違反によって行政処分を受けた4つの事例を紹介し、それぞれの共通点と対策を整理してきました。

誇張された表現、根拠のない断定、限定性の装い、出典不明なランキング——これらに共通するのは、「消費者にとって誤解を招く表現」であるという点です。

つまり、たとえ意図的でなくても、消費者が実際よりも「良い」「お得」と感じてしまえば違反と見なされる可能性があるということ。だからこそ、主観ではなく客観的・第三者的な視点で広告をチェックする体制が求められます。

今後のアクション

法令違反を未然に防ぐには、日々の業務に組み込める「仕組み化された予防策」が必要です。以下の3つのアクションから、現場の改善を進めましょう。

現在の広告表現の棚卸し

まずは、自社が運用している広告・LP・バナー・SNS投稿などを棚卸しし、「断定表現」「限定訴求」「No.1表現」などの表現が適切に使われているかをチェックしましょう。過去の施策にも見直しの目を向けることが大切です。

マニュアル・教育体制の見直し

広告表現に関するガイドラインやチェックリスト、社内研修などを整備・更新し、担当者のレベルに関係なく共通の判断基準で制作できる仕組みを構築しましょう。ライター・マーケター・デザイナー・法務担当が連携して情報を共有する体制が理想です。

専門家・外部機関との連携の強化

グレーゾーンに悩んだときは、弁護士や広告コンプライアンスの専門家に相談できる窓口を確保しておくことも重要です。特に新たな商品やキャンペーンを打ち出す際は、事前のレビューを通じてリスクを最小限に抑えましょう。

景品表示法を意識した広告運用は、単なるリスク回避にとどまらず、「信頼を築くマーケティング」の土台になります。ユーザーに誠実な情報を届けることが、結果として成果にもつながる——そんな広告のあり方を、今こそ社内で見直してみてはいかがでしょうか。