- ターゲティング広告を活用しているが、個人情報の扱いに不安がある

- 法改正のたびに「何をどう対応すればいいのか」が分からない

- 広告運用チームに法令順守の意識をどう浸透させるべきか悩んでいる

ターゲティング広告は、ユーザーの興味・関心にマッチした情報を届けられるマーケティング手法として、多くの企業で導入されています。広告の効果を高めるために、閲覧履歴や位置情報などのデータを活用することはもはや一般的です。

しかしその一方で、個人情報の収集や利用に対して社会全体の目は年々厳しくなっており、広告主や運用者にも高い法令遵守が求められる時代になりました。特に、個人情報保護法の改正により、広告運用における「同意の取得」や「第三者提供の管理」など、対応すべき実務が増えています。

本記事では、個人情報保護法の基本的な考え方から、広告運用者が押さえておくべきルール、そしてすぐに実践できるチェック体制や社内整備のポイントまで、わかりやすく解説します。法令を正しく理解し、ユーザーに信頼される広告運用を目指しましょう。

ターゲティング広告(たーげてぃんぐこうこく)…ユーザーの行動履歴、検索キーワード、閲覧ページなどの情報をもとに、その人に合った広告を表示する仕組み。代表的なものにリターゲティング広告や行動ターゲティング広告がある。

ターゲティング広告と個人情報の関係

ターゲティング広告がどのような仕組みでユーザーに最適化された広告を届けているかを知ることは、法的な整理をするうえで重要な第一歩です。まずは、広告配信の背後にあるデータの流れと、それらが「個人情報」に該当するかどうかについて整理しておきましょう。

ターゲティング広告の基本的な仕組み

ターゲティング広告は、ユーザーのオンライン上での行動データをもとに、「この人にはこの広告が適している」と判断して表示される仕組みです。具体的には、以下のような情報が収集・利用されています。

- Cookie(クッキー)によるWeb閲覧履歴の追跡

- IPアドレスをもとにした地域判定

- サイト内の滞在時間、クリック履歴、スクロール状況などの行動履歴

- SNSアカウントやログイン情報などの連携データ(場合によって)

これらの情報を組み合わせることで、ユーザーの興味・関心・属性に応じた広告配信が実現します。

これらのデータは「個人情報」なのか?

結論から言うと、「単体では個人情報に該当しないことが多いが、特定の条件を満たせば個人情報とみなされる」というのが個人情報保護法における考え方です。

たとえば、CookieのIDやIPアドレスは、それ単体では個人を直接特定できないため、一般的には「個人情報」とはみなされません。しかし、これらの情報が他の情報と照合されて個人を識別できる状態になると、個人情報に該当する可能性が出てきます。

また、ユーザーがログインしている状態や、会員情報と紐づけてトラッキングしている場合などは、「個人情報」としての取り扱いが必要です。

「個人データ」との違いと、それぞれの法的位置づけ

「個人情報」と「個人データ」は、似ているようで法的には異なる概念です。

- 個人情報は、氏名や住所、メールアドレスなど、「特定の個人を識別できる情報」全般を指します。

- 個人データは、これら個人情報のうち、検索可能な状態でデータベースに組み込まれているものを指します。

つまり、企業がマーケティング目的で個人情報をデータベース化し、活用する場合は、「個人データ」として扱うことになり、より厳格な管理やルールの適用対象になります。

広告運用においては、「個人情報」「個人データ」「匿名加工情報」「仮名加工情報」などの区別をしっかり理解し、それぞれの取り扱いに応じた適切な対応をとることが求められます。

個人情報(こじんじょうほう)…氏名、メールアドレス、会員IDなど、特定の個人を識別できる情報全般。

個人データ(こじんでーた)…個人情報のうち、検索可能な形で管理されているもの。企業の顧客データベースなどが該当する。

Cookie(くっきー)…Webサイトがユーザーの端末に保存する情報。ユーザーの行動履歴やログイン情報の記録・活用に使われる。

個人情報保護法とは?広告運用者が押さえるべきポイント

法律の全体像を把握することで、自社広告がどこに注意すべきかが見えてきます。ここでは、個人情報保護法の基本から、広告運用に関わる実務者が意識すべきポイントまでを整理して解説します。

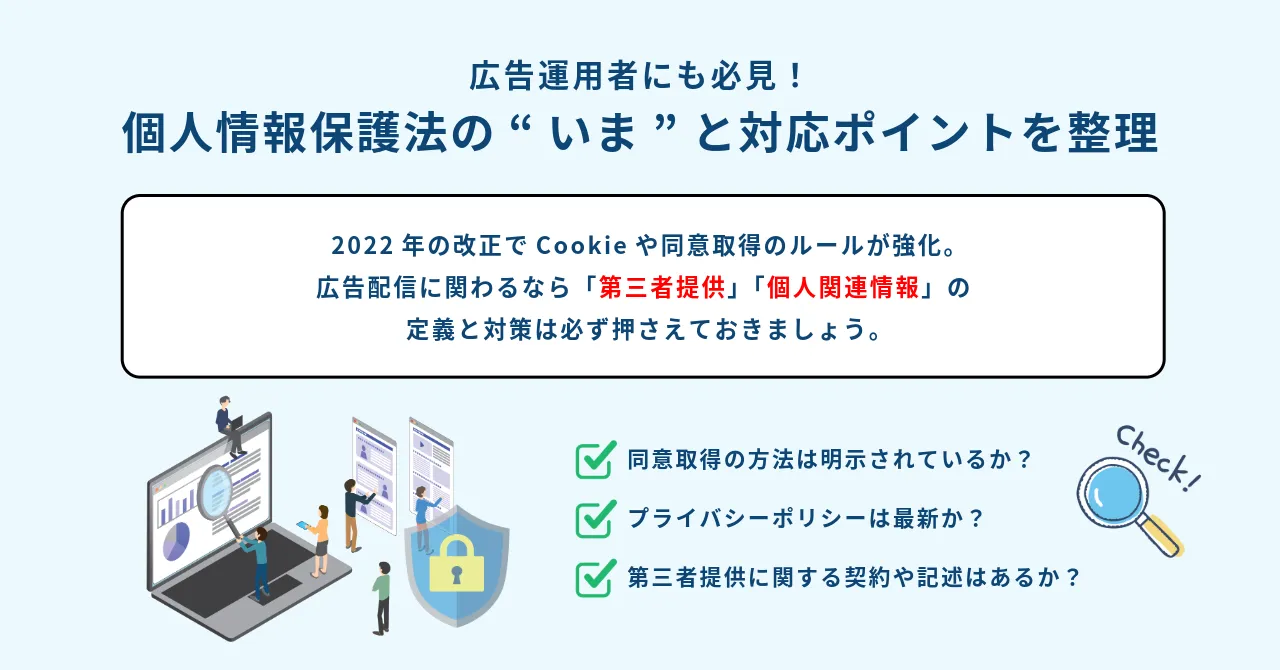

個人情報保護法の概要と改正の流れ(特に2022年改正)

個人情報保護法は、企業や団体が個人情報を適切に取り扱うための基本的なルールを定めた法律です。2003年の施行以降、技術や社会の変化に合わせて複数回の改正が行われてきました。

特に広告運用に関わる企業に大きな影響を与えたのが2022年4月の改正です。この改正では以下のような点が強化されました。

- 個人データの第三者提供における本人同意の明確化

- 「仮名加工情報」「匿名加工情報」の新設と取扱いルールの整備

- 利用停止請求・削除請求など、本人の権利の拡充

- Cookie情報などの識別子の取り扱いが明確化され、対象範囲が広がった

この改正により、広告配信で取得される各種データが個人情報や個人関連情報として扱われるケースが増え、広告運用における同意取得やデータの扱い方の見直しが求められるようになっています。

「第三者提供」や「同意取得」の定義と影響

2022年改正で特に重要となったのが、「第三者提供」と「本人同意」の定義です。

たとえば、あるWebサイトが収集したCookie情報を、広告配信事業者(DSPやアドネットワーク)に提供する場合、それが「個人関連情報」に該当し、かつ他の情報と組み合わせることで個人が識別可能になると判断された場合は、「個人データの第三者提供」に該当します。

その場合、広告配信元(=第三者提供を受ける事業者)は、事前に本人の同意を取得しなければならないというルールが適用されます。つまり、「ユーザーが気づかないうちにデータを使う」ことは許されない時代になったということです。

ターゲティング広告が影響を受ける主なポイント

広告運用者が押さえるべき主な影響ポイントは以下のとおりです。

- Cookieの取得・利用には「目的の明示」と「ユーザーの同意」が必要

→ Cookieバナーの導入やプライバシーポリシーの更新が求められます。 - 広告配信事業者との間で、データのやり取りに関する取り決めが必要

→ 利用規約や契約書に「第三者提供の有無」「責任範囲の明確化」などを明記しましょう。 - 広告効果測定やリターゲティングが制限される可能性

→ ユーザーがオプトアウトを選んだ場合には、該当のデータを使わない仕組みの導入が必要です。

このように、広告運用における「いつ」「誰が」「どのようなデータを」「何のために」使っているのかを明確にすることが、法令順守の第一歩です。

第三者提供(だいさんしゃていきょう)…本人の同意を得ずに、企業が保有する個人データを別の事業者へ渡すこと。原則として本人の同意が必要。

オプトイン/オプトアウト…オプトインは「同意を得てからデータを収集・利用する」仕組み。オプトアウトは「ユーザーが拒否の意思表示をしなければ自動的に同意したとみなす」方式。

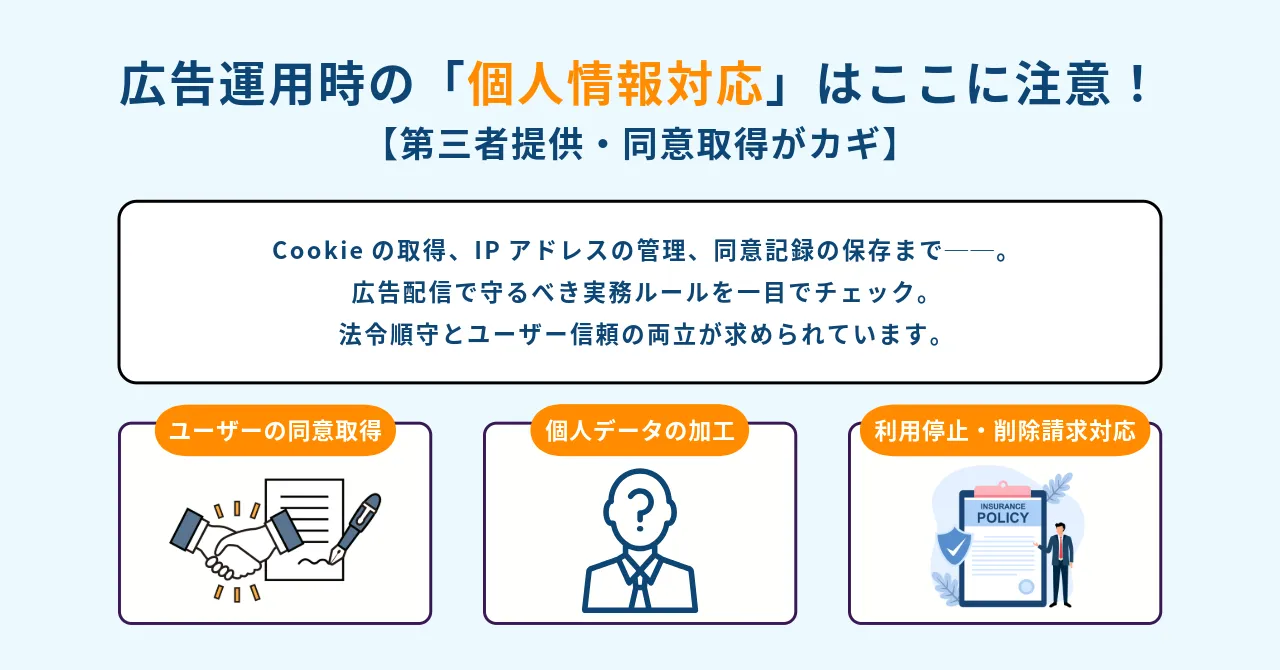

実務で押さえるべきルールと対応方法

広告の企画・運用フェーズで守るべき具体的なルールを、場面別にわかりやすく解説します。特にWeb広告では、ユーザーの行動データを扱うことが多く、適切な同意取得と情報管理が不可欠です。

ユーザーから同意を得る方法(ポップアップ・Cookieバナーなど)

個人情報保護法における基本的な原則は、「データを収集・利用する際には、あらかじめ本人の同意を得ること」です。Webサイトでは、Cookieや広告識別子を使用する際に、以下のような手法でユーザーの同意を取得することが求められます。

- ページ閲覧時に表示される Cookie同意バナー

- 利用目的を明示した ポップアップウィンドウ

- 「すべて許可/一部拒否/拒否」など選択肢を提示するUI設計

これらの同意取得画面には、「収集する情報の種類」「利用目的」「外部提供の有無」などを明記し、ユーザーが十分に内容を理解した上で選べる設計が重要です。

Cookie取得時の「目的の明示」と「オプトアウト方法」の提示

Cookieなどで取得する行動履歴は、単なるアクセス解析だけでなく、広告配信やパーソナライズのためにも使用されます。ユーザーの信頼を損なわないためにも、データをどのように使うのかを正確に伝える「目的の明示」が欠かせません。

また、ユーザーが後から同意を取り消せるようにする「オプトアウトの仕組み」も必須です。たとえば:

- サイトのフッターやプライバシーポリシー内に「Cookieの設定を変更する」リンクを設置

- Googleの「広告設定ページ」や、Yahoo!の「行動ターゲティング広告の無効化ページ」への導線を提示

このように、ユーザーに選択の自由を保障する姿勢が、法令順守だけでなく、企業の信頼構築にもつながります。

行動履歴・IPアドレスの利用とリスク管理

行動履歴やIPアドレスなど、一見「匿名性があるように見える情報」も、他の情報と組み合わせることで個人を識別可能になる場合があります。そのため、以下のようなリスク管理が求められます。

- 情報を取得・利用する業務委託先との契約書に、目的外利用の禁止を明記する

- IPアドレスなどを個人情報とみなした管理体制(アクセス制限・暗号化など)を導入する

- 取得データの保存期間を設定し、不要になったデータは削除する

これらは一見手間のかかるように思えるかもしれませんが、漏洩や誤用による企業の信頼失墜リスクを未然に防ぐ重要な対策です。

同意取得のログ保存と記録の管理

「確かにユーザーから同意を得た」という証拠を残すことも重要なステップです。個人情報保護法では、同意の取得とその記録を企業側が証明できるようにしておく義務があります。

以下のような対応が推奨されます:

- 同意の取得日時・ユーザー端末・同意内容を記録するログの保存

- プライバシー管理ツール(CMP:Consent Management Platform)の導入

- 記録の保存期間をポリシー化し、担当部門で管理

CMPを導入すれば、各種バナーやポップアップの設計と連動し、ログ保存を自動化することも可能です。手動での管理が難しい企業は、ツールの活用も検討しましょう。

CMP(しーえむぴー)…Consent Management Platformの略。Webサイトでユーザーの同意を取得・管理し、記録として保持するためのプラットフォーム。プライバシー規制対応に活用される。

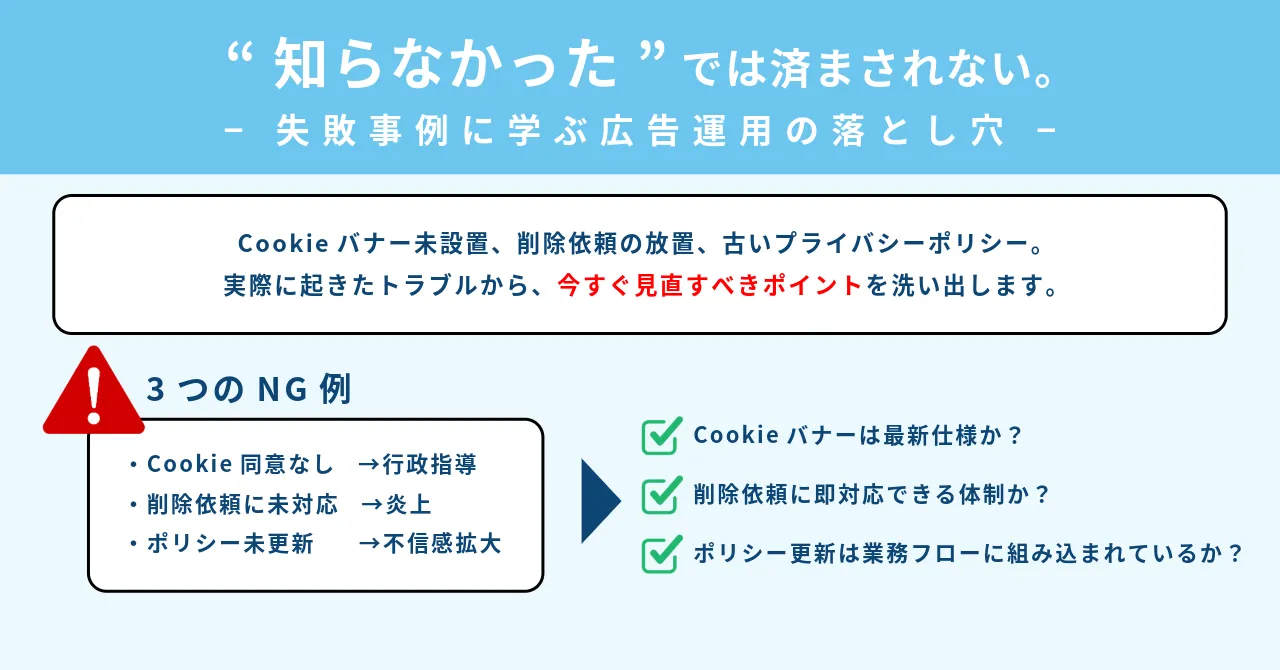

よくあるNG事例とトラブルの教訓

知らなかったでは済まされない。実際に問題となったケースから、やってはいけないポイントを学びましょう。ここでは、個人情報保護法の理解不足によって発生した代表的なトラブルとその教訓を紹介します。

同意取得なしにCookie広告配信 → 行政指導を受けた事例

ある中規模ECサイトでは、ユーザーのアクセス情報を基にリターゲティング広告を実施していましたが、同意取得バナーの設置がされておらず、Cookie利用についてもプライバシーポリシーに明記されていませんでした。

これが消費者からの通報により発覚し、個人情報保護委員会から行政指導(注意喚起)を受ける結果となりました。このケースでは違法性こそ明確に断定されなかったものの、企業としての信頼が大きく損なわれ、広告出稿の一時停止を余儀なくされました。

教訓:

技術的には簡単に導入できるCookieバナーですが、「設置していない=同意を得ていない」とみなされるリスクは高く、法律違反と認定される可能性もあります。最低限の同意取得フローは必須と心得ましょう。

ユーザーから削除依頼があったが対応せず炎上したケース

大手メディア系ポータルサイトで、読者が登録した会員情報の削除を依頼したにもかかわらず、カスタマーサポート側が対応を怠った結果、そのやり取りがSNS上で拡散されて炎上しました。

さらに、そのユーザーの閲覧履歴が広告配信に利用され続けていたことで、「個人データの削除請求に正当な理由なく応じなかった」として、批判が集中。企業は後日、謝罪と対応方針の見直しを発表する事態に発展しました。

教訓:

ユーザーには、自分の情報を削除・訂正・利用停止する「保有個人データの請求権」が認められています。法対応に限らず、ユーザーとの信頼関係を守るうえでも、適切かつ迅速な対応体制が求められます。

サイトのプライバシーポリシーが古く、第三者提供に該当した例

ある旅行系の情報メディアが、ユーザーの閲覧情報を広告配信ネットワークに提供していました。しかし、プライバシーポリシーの更新が数年前から止まっており、その事実が記載されていなかったため、利用者から不信の声が上がりました。

結果として、「ユーザーの同意を得ずに個人関連情報を第三者に提供した」との指摘を受け、急きょプライバシーポリシーを修正。一部の広告提携先との契約見直しにも至りました。

教訓:

データの利用実態が変化した場合、プライバシーポリシーも随時アップデートが必要です。特に第三者提供に該当するケースでは、明示と同意取得のセットが不可欠です。

第三者提供(だいさんしゃていきょう)…個人データを、同意なしに他の企業・団体に提供すること。原則として本人の同意が必要。

保有個人データ(ほゆうこじんでーた)…企業が継続的に保有し、本人からの開示・訂正・削除などの請求に応じることができる個人情報。

プライバシーポリシー…企業が個人情報をどのように取得・管理・利用するかについて記載した方針文書。ユーザーに対する情報開示の基本ツール。

自社で整備すべきルール・フローとは

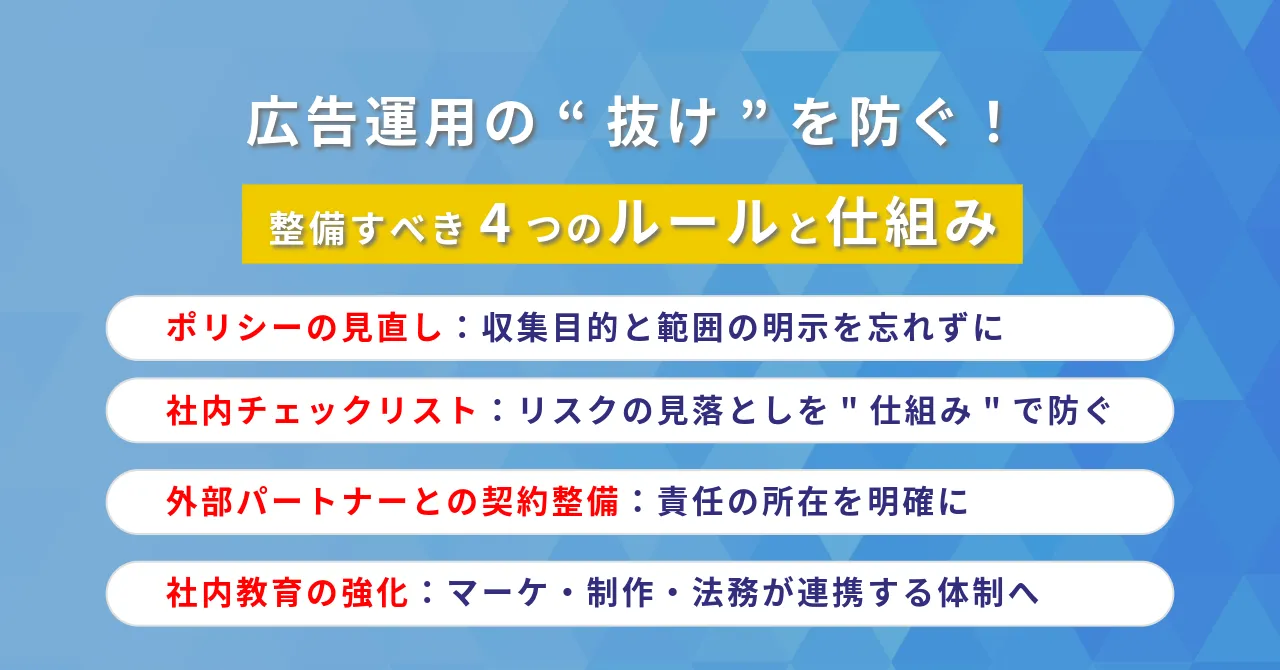

トラブルを未然に防ぐには、属人的な判断ではなく、ルール化と教育がカギです。個人情報保護法を遵守した広告運用を実現するには、社内外の体制を整えることが必要です。ここでは、実務で重要となる4つの整備項目を解説します。

プライバシーポリシーの見直しと表記例

まず最優先で行いたいのが、プライバシーポリシーの内容精査と定期的な更新です。ターゲティング広告で収集・活用する情報について、どのような目的で、どの範囲まで使用しているのかを明記しましょう。

たとえば、以下のような文言が有効です。

「当サイトでは、利用者の行動履歴やCookie情報を収集し、広告配信やアクセス解析の目的で使用しています。第三者サービスへの提供を含むこれらの利用について、利用者の同意に基づいて行います。」

法律改正や運用変更に応じて柔軟にアップデートすることが、トラブルの予防に直結します。

社内向けチェックリストの導入

広告出稿や新規キャンペーンの際には、事前確認用のチェックリストを運用することで、手続き漏れやリスクの見落としを防ぐことができます。

チェックリストには、以下のような項目を含めると効果的です。

- Cookie同意バナーの表示と設定は完了しているか

- 広告用に使用するデータの範囲は適切か

- プライバシーポリシーの内容は最新か

- 第三者提供に該当する処理がある場合、同意は取得済みか

このようなチェック体制は、個人の判断に依存しない安全な運用体制の土台となります。

外注パートナー・広告代理店との契約確認

広告運用に関わる外部パートナー(広告代理店、制作会社、フリーランス等)との契約内容も見直しておきましょう。特に重要なのは、個人情報の取扱範囲と責任の所在の明確化です。

委託契約書やNDA(秘密保持契約)の中で、

- 個人データにアクセスできる立場かどうか

- 提供元・受領先の範囲

- 情報漏えいや不適切使用時の責任分担

などを明記しておくことが望まれます。

社内教育(マーケ・制作・法務)体制の整備

最後に、定期的な社内研修と情報共有の場づくりも不可欠です。特にターゲティング広告を扱う部署は、プライバシー意識が高く求められます。

以下のような部門連携が有効です。

- マーケティング部門: 広告設計・データ活用における法的視点の理解

- 制作部門: 表現に含まれる情報やデータの取扱いに関する意識の向上

- 法務・情報セキュリティ部門: 改正法や判例の最新情報の共有

こうした教育と仕組みづくりのサイクルが、企業全体のリスク耐性を高めます。

NDA(エヌ・ディー・エー)…Non-Disclosure Agreementの略。機密情報の漏えいを防ぐため、当事者間で結ぶ秘密保持契約。

リスクを減らすための「法務×マーケ×開発」の連携とは

近年の個人情報保護の強化を受け、広告運用における社内連携の重要性が高まっています。かつてはマーケティング担当が自由に広告タグを設置し、法務が後から確認するような体制でも大きな問題は起きにくい状況でした。

しかし現在では、Cookie取得や行動履歴の分析、ユーザー同意の取得・記録といった工程が絡むため、法務・マーケ・開発のいずれかが抜け落ちてしまうと、コンプライアンス違反や信頼失墜につながるリスクが生じます。

ここでは、実際に起こりがちな部門間の分断によるトラブルや、役割の整理、連携体制の整備方法について解説します。

1. 分断による失敗例に学ぶ

部門間の連携不足によって生じたトラブルの例は少なくありません。以下のような事例は、どの企業でも起こり得ることです。

- マーケティング担当者が新しい広告タグを独断で追加

→ 法務チェックが行われておらず、後にデータの外部送信が問題視され削除対応。結果として施策の効果測定も中止に。 - サイトリニューアル時に、開発がCookie同意バナーを削除

→ 意図的ではなく「デザイン上の省略」だったが、ユーザーからの指摘で運用停止と謝罪に追い込まれる。 - 古いプライバシーポリシーが放置されたまま運用が進行

→ 実際には複数の外部サービスを使用していたが、規定が追いついておらず「非開示の第三者提供」とみなされる。

このように、「気づかなかった」「伝えていなかった」「チェックされていなかった」というちょっとした連携ミスが、結果として大きな法的・信用上のリスクを引き起こしてしまうのです。

2. 部門ごとの役割を明確にする

連携を機能させるためには、まず各部門がどこまで責任を持つのかを明確にすることが重要です。以下はよくある役割分担の一例です。

| 部門 | 主な役割内容 |

|---|---|

| マーケティング | タグの設計、配信ツールの選定、ユーザー導線(バナー表示・同意導線など)の設計 |

| 法務 | 法令遵守の観点からのレビュー、同意取得文言・プライバシーポリシーの監修 |

| 開発・制作 | タグ・同意バナーの実装、ログの記録・保存方法の設計、技術的な安全性の担保 |

例えば、「Cookieバナーに表示する文言」は法務が監修し、その文言をユーザーに最適な形で表示する導線設計はマーケが担当、実装は開発が行う——という連携が必要です。

このすみ分けが曖昧だと、「誰が責任を持つべきか」が不明瞭になり、トラブルが表面化したときに迅速な対応ができなくなります。

3. 連携フローを明文化する

いくら役割が分かっていても、それが運用レベルで機能していなければ意味がありません。特に新しいツールやタグを導入する際は、「導入前レビュー」の仕組みを整備しておくことが重要です。

たとえば以下のようなフローをルール化することで、ミスや見落としを防止できます。

- マーケティング担当が使用したいツール・タグを申請

- 法務がプライバシーへの影響や契約内容を確認

- 開発が技術的可否や安全性を確認

- 実装後に全体でチェックし、リリース

さらに、共通のチェックリストを用意しておくとスムーズです。たとえば、

- 同意取得が必要な情報があるか

- 提供先の範囲が明確になっているか

- ログの保存期間やアクセス権限は適正か

といった観点を明記した表を使えば、誰でも一定レベルの確認が可能になります。

4. ツールや仕組みを活用して「仕組み化」する

人的なチェックに頼りすぎると、どうしても抜けや漏れが発生します。そこで重要になるのが、「ツールを使って仕組みで回す」ことです。

たとえば、

- Google Consent Mode:ユーザーの同意状況に応じてタグの挙動を自動制御

- CMP(同意管理プラットフォーム):バナー表示、同意ログの保存、設定変更への対応が一括管理できる

- SlackやBacklogなどのツール:タグ追加やポリシー更新の際のコミュニケーション・タスク管理に最適

- NotionやGoogleドライブ:規定文書やチェックリストの最新版を部門横断で共有可能

こうしたツールを導入することで、「連携を仕組みに落とし込む」ことができ、属人性の排除にもつながります。

導入前レビュー… 新しいツールやタグを導入する前に、関係各部門(法務・マーケ・開発など)が内容を事前に確認する仕組み。リスクを事前に把握・回避するために重要。

広告タグ… Webサイトに埋め込むコードのこと。Google広告やMetaピクセル、LINE広告などのタグを通じて、ユーザーの行動データを収集・分析・再利用する。適切な管理がされていないと、意図しない第三者提供や違法な追跡となるおそれがある。

中小企業・個人事業主でもできる!最低限のプライバシー対応とは

「個人情報保護法は大企業のためのもの」と思っていませんか?しかし実際には、広告配信やアクセス解析など、ユーザーの行動データを扱うすべてのサイト運営者が対象となります。つまり、規模の大小にかかわらず、情報の取得・利用・管理に関して一定のルールを守ることが求められる時代です。

特にターゲティング広告を利用している場合、知らず知らずのうちに「個人関連情報」の外部提供に該当してしまう可能性もあります。

ここでは、中小企業や個人事業主が今日から取り組める、最低限のプライバシー対策を4つに絞って紹介します。

1. プライバシーポリシーを準備・更新する

まず取り組むべきは「プライバシーポリシー(個人情報の取扱い方針)」の整備です。特にお問い合わせフォームや資料ダウンロード、ECサイトなどで個人情報(氏名・メールアドレスなど)を取得している場合は必須となります。

記載すべき項目としては、以下のような情報が最低限必要です。

- どんな情報を取得するか(例:名前、メールアドレス、Cookie、IPアドレスなど)

- その情報をどんな目的で利用するか(例:問い合わせ対応、広告配信、アクセス解析など)

- 取得した情報を第三者に提供するかどうか、提供する場合の範囲

- 情報の開示・訂正・削除などの請求窓口

テンプレートがない場合でも、総務省の「個人情報保護法ガイドライン」や、IT系企業が公開しているひな形を参考にすることで、簡単に自社向けにカスタマイズできます。

2. Cookie同意バナーを導入する

近年、Webサイトにアクセスした際に表示される「Cookie利用の同意バナー」は、今後さらに普及が進む存在となりつつあります。これは、ユーザーの端末に情報を保存・取得する前に「利用目的」などを明示し、同意を得るというルールに対応したものです。

中小企業でも実装は難しくありません。たとえば、以下のような無料ツールを使えば、専門知識がなくても数ステップで設置できます。

特にGoogle広告を利用している場合は、Consent Mode v2の導入が求められる場面が増えており、2024年以降は必須対応となる可能性が高まっています。実装後は必ずユーザー側の見え方や、同意がログに反映されているか確認しましょう。

3. 利用中の広告タグを把握する

自社でどんな広告ツールを導入しているのかを正確に把握しておくことも、リスクを最小化するうえで重要です。

たとえば、以下のようなタグを導入している場合、それぞれのベンダーがユーザーの行動データを取得・利用している可能性があります。

- Google広告(リマーケティング用のタグなど)

- Meta(Facebook・Instagram)のピクセルタグ

- LINE広告タグ、Twitter広告タグ

- 外部のアクセス解析ツール(例:Hotjar、Microsoft Clarity など)

Googleタグマネージャー(GTM)などを使っている場合は、設定画面を確認するだけでも導入済みのタグを一覧で把握できます。導入したまま放置されている古いタグが、想定外のデータを取得していることもあるため、定期的な棚卸しが有効です。

4. オプトアウトの方法を記載する

プライバシー保護の観点では、「ユーザーに選択肢を与える」ことも非常に重要です。つまり、広告のパーソナライズを拒否したいと思ったユーザーに対し、その設定変更方法を明示する必要があります。

よくある対応方法は以下のとおりです。

- プライバシーポリシー内に「広告のオプトアウトについて」の項目を追加

- Google広告の広告設定ページなど、外部の設定リンクを掲載

- 「Cookieの設定変更はこちら」といったボタンやリンクをフッターに設置

一見地味な対応ですが、これを記載していないことで広告配信に不信感を抱かれるケースは少なくありません。ユーザーが「選べる状態」にあることが、広告主としての信頼性にもつながります。

Googleタグマネージャー(Google Tag Manager / GTM)… Webサイト上で広告タグや解析タグを一元管理できる無料ツール。複数のタグを個別に埋め込む必要がなくなり、運用効率が大幅に向上します。プライバシー対策上も、導入タグの可視化や整理に役立ちます。

CMP(同意管理プラットフォーム)… Cookieの利用に関してユーザーの同意を収集・管理・記録するためのシステム。CookieYesやOsanoなどの無料・有料サービスがあり、企業の法令対応を効率化する役割を果たします。

今後の法改正と業界動向

国内外で個人情報保護の議論は加速しており、今後さらなる厳格化が予想されます。マーケティングや広告の分野でも、既存のルールにとどまらず、先を見据えた対応が求められています。ここでは、業界に大きな影響を与える最新の動向と、今後の法改正の見通しを解説します。

GAFAの動向とサードパーティCookieの廃止

GoogleやAppleなどの巨大テック企業(GAFA)は、プライバシー保護の強化を進めてきました。特に注目されてきたのがサードパーティCookieの廃止です。

AppleのSafariやMozillaのFirefox、MicrosoftのEdgeでは、すでにサードパーティCookieの規制や遮断が実施されています。

一方、Google Chromeは2024年から段階的な廃止を開始し、2025年には全面廃止する計画でしたが、2024年7月にGoogleはこの方針を撤回し、当面はサードパーティCookieの利用を継続することを発表しました。ただし、Googleは引き続き「プライバシーサンドボックス」など、ユーザーのプライバシーに配慮した新しい広告技術(例:Topics API)の開発を進めています。

このため、従来通りのターゲティング広告やリターゲティング手法は当面継続可能ですが、今後の動向には引き続き注意が必要です。

マーケティング担当者には、ファーストパーティデータの活用や、Cookieに依存しない広告戦略への転換が引き続き求められています。

欧州GDPRや米国プライバシー法との比較

世界では、日本以上に厳格な個人情報保護法が施行されています。とくにEUのGDPR(一般データ保護規則)は、企業に対して明確な同意取得、データ最小化、削除要請対応などを義務づけています。

米国では州ごとに異なるプライバシー法が存在し、カリフォルニア州のCCPA(カリフォルニア消費者プライバシー法)が代表的な例です。日本企業であっても、海外のユーザーに広告を配信する場合は、これらのルールを無視できません。

今後は、「グローバル基準のプライバシー対応」が広告運用の標準になる可能性もあります。

日本国内で想定される今後の改正と広告業界への影響

日本においても、2022年の改正個人情報保護法を皮切りに、定期的な見直しが進んでいます。次回の大幅な改正では、以下のような点が議論されると予想されます。

- オプトアウトの範囲の明確化と厳格化

- Cookie取得における「推定同意」の否定

- 第三者提供記録のより厳密な管理義務

これらは、ターゲティング広告やマーケティングオートメーションに直接的な影響を与える内容です。企業は今後の改正動向を注視しつつ、先回りした準備を行うことが重要になります。

サードパーティCookie…訪問したWebサイトとは異なる第三者(例:広告ネットワーク)が発行するCookie。ユーザーの行動履歴を追跡して広告配信に活用されてきたが、近年では廃止の方向で動いている。

ファーストパーティデータ…自社が直接取得した顧客情報(例:会員登録情報、購入履歴など)のこと。他社データに頼らずに活用できるため、今後ますます重要視される。

まとめと今後のアクション

ターゲティング広告は高い効果が期待できる一方で、ユーザーのプライバシーへの配慮と法令遵守が不可欠な時代になりました。企業は「広告の成果」と「個人情報保護」の両立を前提に、信頼される広告運用体制を構築していく必要があります。

ルールの理解 → 対応フローの整備 → 継続的な見直しが重要

まず大前提として、個人情報保護法の正しい理解がスタート地点です。法律の定義や実務への影響を理解しなければ、知らず知らずのうちに違反リスクを抱えることにもなりかねません。

そのうえで、対応フローの明文化が重要です。Cookieの取得手順や同意取得の方法、記録の保存ルールなどを社内で統一し、属人化を防ぐ仕組みを作りましょう。さらに、法律は変化していくものなので、年に1回程度の見直しやアップデートも欠かせません。

小さなところから始めよう:「Cookie同意バナーの導入」「ガイドラインの策定」

すべてを一度に整えるのは困難です。まずは、「Cookie同意バナーの導入」や「広告運用ガイドラインの策定」など、着手しやすい小さな施策から始めることをおすすめします。外部パートナーへの共有や、社員研修の実施も有効です。

法令遵守は単なる義務ではなく、「ユーザーからの信頼」を得るチャンスでもあります。透明性のある広告運用を通じて、信頼される企業ブランドの構築を目指しましょう。

Cookie同意バナー…Webサイト訪問時に、Cookieの利用についてユーザーの同意を求める画面。利用目的やオプトアウトの方法などを明示することで、個人情報保護法の要件を満たす役割を果たす。

広告運用ガイドライン…広告制作・配信に関するルールをまとめた社内文書。法令対応だけでなく、ブランドイメージ維持や社内統一のためにも活用される。