- 広告表現が法令に違反していないか、出稿前に自信が持てない

- チェック体制が属人化していて、誰が責任を持つべきか曖昧になっている

- 社内に広告チェックのルールがなく、いつかトラブルが起きるのではと不安

近年、SNSや検索広告など、企業が広告を打つチャネルはますます多様化しています。それに伴い、誇大広告や虚偽広告によるトラブルも急増しており、行政からの処分や消費者からの指摘によって、企業の信頼が一気に揺らぐケースも少なくありません。

特に中小企業やベンチャー企業では、「広告のチェック体制」が未整備なまま出稿されることも多く、意図せぬ違反や表現ミスが大きなリスクとなっています。

本記事では、誤った広告表現によるリスクを回避するための社内チェック体制の作り方について、実践的な視点からわかりやすく解説します。法律の基本知識から、出稿前に確認すべき具体的なチェックポイント、そして社内外での運用ルールの整備方法まで、広告実務担当者がすぐに活用できる内容をお届けします。

誇大広告(こだいこうこく)・・・実際のサービスや商品よりも著しく優良・有利であると誤認させるような表現を用いた広告のこと。景品表示法により禁止されており、違反すると措置命令などの行政処分の対象になります。

なぜ広告チェック体制が必要なのか

広告表現をめぐるトラブルは、企業規模にかかわらず起こりうるものです。特にSNSやWeb広告の普及によって拡散力が高まった現代では、たったひとつの表現ミスが炎上や行政処分に発展するケースも少なくありません。

このセクションでは、広告チェック体制が求められる背景と、体制の有無によるリスクの差を明らかにしていきます。

増加する広告トラブルと行政処分

景品表示法違反による措置命令や、薬機法違反による行政指導といった広告規制に関する処分は、ここ数年で増加傾向にあります。実際に、消費者庁が毎年公表している景表法違反事例では、「著しく優良であると誤認される表示(優良誤認表示)」や「実際より著しく有利と誤認される表示(有利誤認表示)」が多数を占めています。

たとえば、「業界No.1」「最安値」「○○効果100%」といった表現が、客観的根拠に基づかない場合は違反対象となるおそれがあります。意図せず法令違反をしてしまう企業が多いのは、広告制作に関わるメンバーが法的リスクを把握していない、または明確なチェックフローが存在しないことが大きな原因です。

「うっかり違反」が起きる原因

多くの企業が見落としがちなのが、広告違反が“悪意”によるものだけではない点です。実際には、以下のような要因による「うっかり違反」が多数を占めています。

- 広告表現に関する知識が部署や担当者によってまちまち

- 担当者が独断で広告文を決定している(属人的運用)

- 制作と確認の役割分担が曖昧

- 広告代理店や外注先に丸投げしてしまう

こうした背景から、社内で共通認識を持ち、明確なチェック体制を構築することが不可欠になっているのです。

ブランド毀損・信用失墜・炎上リスク

広告違反が引き起こすのは、行政処分だけではありません。SNSや口コミサイトを通じて企業名が拡散されることで、ブランドイメージが一気に悪化するリスクもあります。

特に、虚偽広告が原因でユーザーが不利益を被った場合には、企業に対する不信感が高まり、顧客離れやクレームの急増に直結します。一度失われた信頼を回復するには、大きな時間とコストを要することから、未然に防ぐ仕組みが何よりも重要です。

チェック体制がある企業とない企業の差

広告リスクへの意識が高い企業では、以下のような対策を行っています。

- 社内ガイドラインの整備(NG表現リストや使用可能文例の明示)

- 広報・法務・マーケ部門による広告表現の事前チェック

- 広告出稿前の承認プロセスの明文化

- 広告制作担当者への定期的な教育や研修

一方、チェック体制が曖昧な企業では、違反リスクのある広告が出稿されやすく、トラブルが発生した際の責任の所在も不明確になります。チェック体制の有無は、企業の広告運用における信頼性と持続可能性を大きく左右する要素と言えるでしょう。

景品表示法(けいひんひょうじほう) … 消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤認しないよう、不当な表示(誇大広告や優良誤認など)や過大な景品提供を規制する日本の法律。違反した場合、企業は消費者庁から「措置命令」などの行政処分を受ける可能性があります。

広告に関する主な法律と違反事例

適切な広告表現を行ううえで押さえておくべき法律は、景品表示法をはじめ複数あります。

ここでは、それぞれの法規制のポイントと、実際に問題になりやすい表現パターンを具体例とともに整理します。

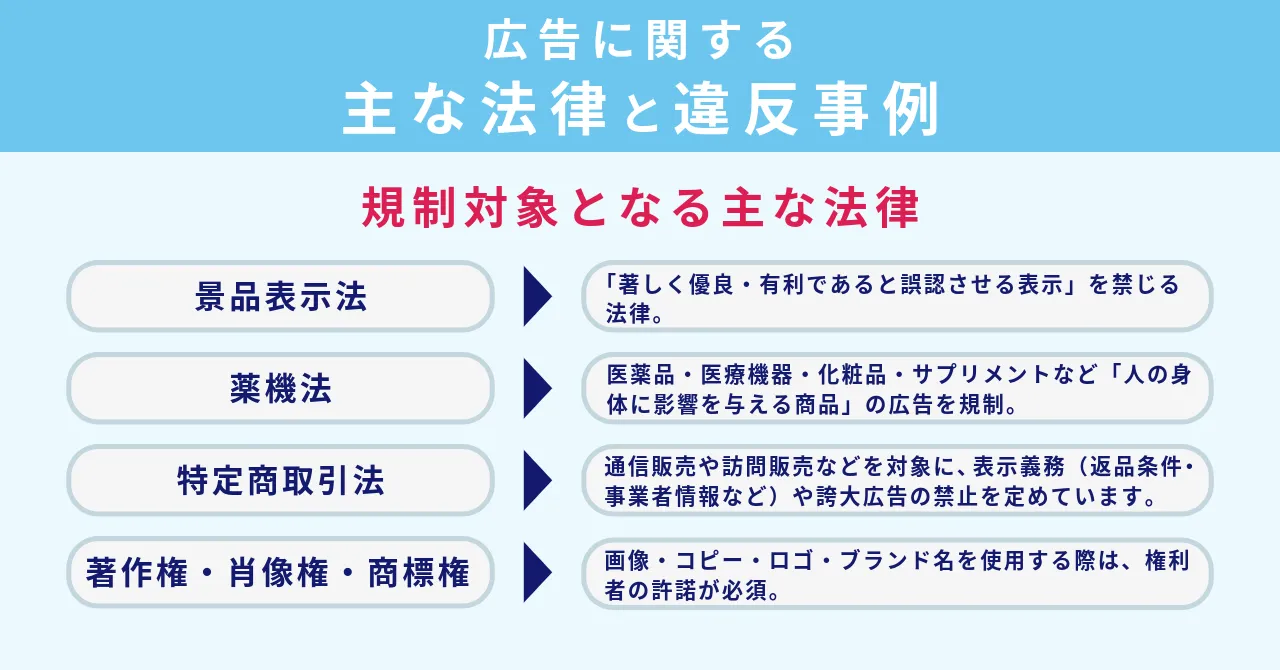

規制対象となる主な法律

広告表現に関するトラブルを防ぐためには、どの法律がどんな内容を規制しているのかを正しく理解しておくことが重要です。

以下では、広告出稿前に特に注意すべき主要な法律と、そのポイントをわかりやすく整理しています。

景品表示法

「著しく優良・有利であると誤認させる表示」を禁じる法律。No.1 表示や最安値表記など、根拠が曖昧な優良誤認・有利誤認が対象になります。

薬機法

医薬品・医療機器・化粧品・サプリメントなど「人の身体に影響を与える商品」の広告を規制。効果・効能を断定的にうたうと違反となる可能性が高いです。

特定商取引法

通信販売や訪問販売などを対象に、表示義務(返品条件・事業者情報など)や誇大広告の禁止を定めています。ランディングページの表示ミスが多発する領域です。

著作権・肖像権・商標権

画像・コピー・ロゴ・ブランド名を使用する際は、権利者の許諾が必須。SNS用のバナーや動画広告で無断使用が発覚し、炎上した事例もあります。

よくある違反表現の具体例

広告表現における違反は、「ほんの一言」「誇張しすぎた表現」など、意図せず発信してしまうケースが少なくありません。しかし、こうした小さな表現のミスが、消費者庁からの措置命令や炎上、ブランド失墜につながる重大なリスクをはらんでいます。

このセクションでは、実際に行政処分の対象となった違反表現の代表例をもとに、どのような点が問題視されたのか、なぜ法令違反と判断されたのかを具体的に解説します。社内チェック体制を構築するうえで、見逃してはいけないリスクポイントの把握に役立ててください。

誇大・優良誤認表示

「99%が効果を実感!」など、実際の調査データが伴わないキャッチコピー。2024年には健康食品ブランドが措置命令を受け、自主回収と謝罪広告を行いました。

例:

「99%が効果を実感!」「たった1週間で〇〇が改善」など、裏付けのない圧倒的な効果訴求。

問題点:

根拠のないまま“ほとんどの人に効果がある”と印象づける表現は、景品表示法における「優良誤認」に該当します。2024年には、ある健康食品ブランドがこのような表現を用いて措置命令を受け、自主回収・謝罪広告を余儀なくされました。

チェックポイント:

- 表現の根拠となる調査データが存在するか

- 調査母数・実施主体・調査期間が明記されているか

- あくまで「一部のユーザーの感想」であることを明示しているか

効果・効能の断定表現

化粧品で「シミが必ず消える」「永久に若返る」と断定的にうたうと薬機法違反。エビデンスがあっても、表現は“改善が期待できる”程度にとどめる必要があります。

例:

「シミが必ず消える」「永久に若返る」「100%効果があります」

問題点:

医薬品や化粧品、サプリメントなどにおいて、効果を断定する表現は薬機法違反にあたります。特に“必ず治る”“完全に除去”といった文言は、科学的根拠があっても表現としてNGとされます。

許容される表現:

「〇〇の改善が期待されます」「〇〇のサポートに役立つ可能性があります」など、“期待感”や“可能性”を伝える言い回しが基本です。

補足:

薬機法ガイドラインでは「使用者の個人の感想です」という注意書きがあっても、全体として断定的に見える場合は違反とみなされることもあるため要注意です。

根拠のない No.1 表示

「楽天ランキング1位」「業界シェア No.1」などの表記に統一基準がなく、調査主体や期間を明記しないケースは景品表示法に抵触しやすいです。

例:

「楽天ランキング1位」「売上No.1」「業界トップシェア」

問題点:

ランキングやシェアの表記には、**“客観的な根拠”と“表示条件の明確化”**が必須です。調査主体・調査期間・調査方法が不明確なまま使用すると、景品表示法の「有利誤認」に該当する可能性があります。

よくあるNGパターン:

- 調査結果が古く、現在の実態を反映していない

- ランキングの対象範囲が限定的(例:ある店舗内のみ)なのに全国No.1と記載

- 自社調査にもかかわらず、第三者調査のように見せている

対応例:

「〇〇調査(調査主体:△△調査会社、2024年3月実施)にて、利用満足度第1位を獲得」など、出典を明示した記載が安全です。

有名人の無断使用

タレント写真を無許可でサムネイルに使い、肖像権侵害で削除命令を受けた動画広告の例があります。X(旧Twitter)で瞬時に拡散し、ブランドイメージが失墜しました。

例:

SNS広告やYouTubeサムネイルで、タレントやインフルエンサーの画像を無断使用

問題点:

肖像権・パブリシティ権の侵害に該当し、法的リスクが高く、ブランドへのダメージも甚大です。2023年には、ある美容系動画広告が無許可でタレント写真を使用し、プラットフォームから削除命令を受ける事態となりました。

二次被害のリスク:

SNSやX(旧Twitter)で「違法広告だ」と指摘されると、炎上や不買運動につながりやすく、企業イメージの大幅な毀損にもつながります。

回避策:

- 使用許諾が取れている素材のみを使用

- フリー素材でも、商用利用・人物利用の条件を再確認

- デザイン業務委託先にも厳重に共有・監督を行う

実際の行政処分・炎上事例から学ぶ

広告出稿前のチェック体制を強化するうえで、有効なのが過去に実際に発生した違反・炎上事例を知ることです。どのような表現が問題視され、なぜ処分や拡散につながったのかを理解することで、社内チェックの“盲点”をあらかじめつぶすことができます。

ここでは、過去に発生した典型的な行政指導・措置命令・炎上のパターンをもとに、企業が陥りがちなチェック漏れのリスクと対策ポイントを整理します。

【事例1】美容医療広告:断定表現による措置命令

2023年、ある美容クリニックが「切らない脂肪吸引で劇的変化」などの効果を断定する表現を使用し、消費者庁の措置命令を受けました。さらに検索広告も一時的に停止される事態に発展しました。

ポイント:

- 医療広告においては、「治る」「必ず効果がある」といった断定表現はNG。

- 景品表示法に加え、「医療広告ガイドライン」にも違反する可能性。

- 特に検索広告との組み合わせによる拡散は、迅速な行政対応につながる傾向があります。

対策:

- 医療機関の広告は必ず専門家(薬事・法務)とのWチェックを実施

- 外部広告代理店との契約にも「ガイドライン遵守義務」を明記

【事例2】健康食品EC:誇大広告で薬機法違反・課徴金命令

健康食品を販売するECサイトが「飲むだけで−10kg」などと表示し、薬機法違反による課徴金を科されたと報じられました。

ポイント:

- 薬機法では、医薬品的な効能効果の表示は禁止

- 課徴金制度の導入により、違反時には売上高の最大4.5%が徴収対象となる

対策:

- 健康食品・サプリ系はとくに薬機法の監視対象が厳しい

- 「改善が期待される」「サポートする成分を含む」など、暗示的・期待表現にとどめることが安全

【事例3】アパレル広告:モデル写真の無断使用による炎上

あるアパレルブランドが有名モデルの写真を無断で広告に使用し、SNSで炎上・謝罪文の発表・商品の販売停止という事態に至りました。

ポイント:

- 有名人の画像・名前の使用には肖像権・パブリシティ権が関わる

- 「フリー素材に似ていた」「外注先が無断使用した」では済まされない

対策:

- 素材の出所・利用許可の有無を社内で明確に管理

- デザイン・画像制作を外部に委託する際も「権利確認の責任所在」を明文化

これらのケースはいずれも「確認不足」や「属人的判断」が原因でした。裏を返せば、チェック体制を整備すれば防げるリスクだと言えます。

薬機法(やっきほう)…正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。医薬品や化粧品、健康食品の広告において、科学的根拠のない効能・効果を断定的にうたうことを禁止しています。違反が認定された場合、企業には「行政指導」や「課徴金命令」などの厳しい処分が科されることがあります。

課徴金制度(かちょうきんせいど)…薬機法などの法令違反に対して導入された金銭的制裁制度。企業が不当表示などにより不正な利益を得た場合、その売上高の最大4.5%を上限として課徴金が科されることがあります。薬機法違反の場合、健康食品や化粧品分野での適用が増えています。

医療広告ガイドライン…医療機関が行う広告について、誤認を招く表現や患者の誤解につながる情報発信を防ぐためのルールをまとめた厚生労働省のガイドライン。たとえば「必ず治る」「痛みゼロ」などの断定表現は、虚偽・誇大とみなされる可能性があり、違反時には是正指導や広告停止の対象になります。

肖像権(しょうぞうけん)…本人の許可なく、その顔や姿を無断で使用されない権利。広告やSNS投稿などで著名人の写真や映像を許可なく使用した場合、肖像権侵害として法的責任を問われる可能性があります。

パブリシティ権…著名人が自分の名前や顔・イメージなどを経済的価値としてコントロールできる権利。企業が有名人の写真や名前を宣伝に使う場合、本人または所属事務所から正式な許可を得る必要があります。無断使用は賠償責任や炎上リスクにつながります。

社内に整備すべき「広告表現チェック体制」とは

広告違反の多くは、故意ではなく「気づかないまま世に出してしまった」ことが原因で起こります。たった1つの言葉の選定ミスや、画像の権利確認漏れが、炎上や行政処分といった重大リスクにつながることも。

だからこそ、広告出稿に関わるすべての工程で複数の視点から確認できる“仕組み”を整えることが欠かせません。属人的なチェックに頼るのではなく、「誰でも同じ精度で確認できる」体制の整備が、組織全体のリスク管理力を底上げします。

ここでは、広告運用プロセスごとの確認ポイントと、理想的な社内チェック体制の構築方法について、実務ベースで具体的に解説します。

広告運用プロセスとチェックのタイミング

広告表現の誤りを防ぐには、出稿前の最終確認だけでなく、企画段階から順を追ってチェックを仕込むことが重要です。それぞれの段階でどのようなチェックを行うべきか、以下に整理します。

企画段階

- 初期の企画書やアイデアの段階で、「No.1」「世界初」「最安」などの最上級表現を洗い出す。

- これらの表現に根拠資料があるかどうかを明確にし、事実関係を早期に精査。

- 法務やブランド管理担当による初期レビューを実施すれば、後工程の手戻りや修正コストを大幅に削減可能。

制作段階

- コピーライターやデザイナーが原稿・素材を完成させたタイミングで、以下の観点から三方向チェックを実施:

- 広報: ブランドイメージやトーン&マナーとの整合性

- マーケティング: ターゲットに対する伝わり方、過剰な表現の有無

- 法務: 薬機法・景表法・著作権等への抵触チェック

- データファイル(バナー画像、LP原稿など)にはバージョン管理ルールを設けると、誤配信や修正漏れを予防しやすくなります。

公開前

- チェックリストを活用した全員での最終プレビューが重要。

- 審査の承認状況が一目でわかるよう、電子署名付きの承認フローを整備。

- 各広告プラットフォーム(Google、Meta、TikTokなど)のポリシー更新状況の照合も必須です。配信停止リスクを未然に防ぐ要素になります。

社内体制のモデルケース

「誰が、いつ、何を、どの基準でチェックするのか」を明確にし、仕組みとして再現性のある運用モデルを構築することがカギです。ここでは、実務で使えるチェック体制の構成例を紹介します。

広報・法務・マーケティングの連携

部門ごとに異なる専門性を活かしながら、広告表現を多角的に評価する体制が理想です。

- 広報:ブランドの一貫性、トーン&マナー

- 法務:法令順守(薬機法・景表法・著作権・肖像権など)

- マーケ:ユーザー視点、広告効果、配信後のリスク

これらを「三段ロケット方式」として同じクリエイティブに順を追って関与させることで、表現の網羅的チェックが可能になります。

チェック担当者と承認フローの設定

組織規模に応じた体制構築がポイントです。

- 小規模組織:

- 担当リーダーを1名配置し、Googleフォーム+チェックリストで運用

- メールやチャットだけで済ませず、チェック記録を残す仕組みを

- 中〜大規模組織:

- Asana、Notion、Backlogなどのタスク管理ツールを活用し、

「法務承認 → 広報承認 → マーケ承認 → 出稿OK」までのワークフローを自動化 - 属人化を防ぎ、引き継ぎ・監査にも対応しやすくなります

- Asana、Notion、Backlogなどのタスク管理ツールを活用し、

ガイドライン・マニュアルの整備

チェック担当者の判断基準を統一するためには、明文化されたルールや事例集が必要です。

- NG表現集: 実際に指摘された広告例や、避けるべき文言のリスト

- 推奨表記テンプレート:「期待できます」「サポートします」など、薬機法や景表法に配慮した表現例

- 引用・データ記載例: 調査出典やエビデンスを正しく明記するためのフォーマット

これらをクラウド上で最新版に保ち、出稿時には必ず参照リンクを貼る運用ルールを設けましょう。また、年1回の内容改訂と社内研修のセット実施により、知識のアップデートと属人的運用の回避が可能です。

属人化(ぞくじんか)…特定の人にしか業務のやり方や判断基準が分からない状態を指します。広告表現のチェック体制において属人化が進むと、担当者の退職や異動によってチェックの精度が低下する恐れがあります。防ぐにはマニュアル整備やワークフローの明文化が有効です。

トーン&マナー…企業やブランドが発信する情報の「語り口調」や「雰囲気」「態度」のこと。広告表現では、ブランドイメージを損なわないように、文体・色調・表現スタイルが統一されているかを確認する必要があります。広報部門の重要なチェック観点の一つです。

チェックリスト…広告出稿前に確認すべき項目を一覧化した資料。例:誇大表現の有無、権利関係の確認、ガイドラインへの適合など。複数人で同じ水準の確認を行うために不可欠なツールであり、電子署名を使った記録管理と併用するのが一般的です。

プラットフォームポリシー…Google広告、Meta(旧Facebook)広告、TikTok広告など、広告媒体ごとに定められた審査基準や禁止表現のこと。各プラットフォームは独自の規定を持ち、違反があると掲載不可やアカウント停止になるリスクがあるため、出稿前の照合が必須です。

三段ロケット方式(広告チェック)…広告表現のチェックを「広報→法務→マーケティング」という3つの異なる視点で段階的に行う体制の比喩。ブランドの整合性、法令順守、ターゲットへの訴求という異なる役割を分担することで、表現ミスやリスクの見落としを防ぎます。

広告出稿前に使えるチェックリスト

広告違反の多くは、チェックの“漏れ”によって発生します。特にWeb広告では、スピード感が求められる一方で、法令違反や誤認表現がそのまま公開されてしまうリスクも高まっています。

このセクションでは、誇大広告や虚偽広告を防ぐための実践的なチェックリストを紹介します。出稿前の最終確認にぜひご活用ください。

誇大・虚偽広告を防ぐチェックポイント

以下に紹介する5つの視点をもとに、広告文やビジュアルを事前に点検することで、リスクを最小限に抑えることができます。

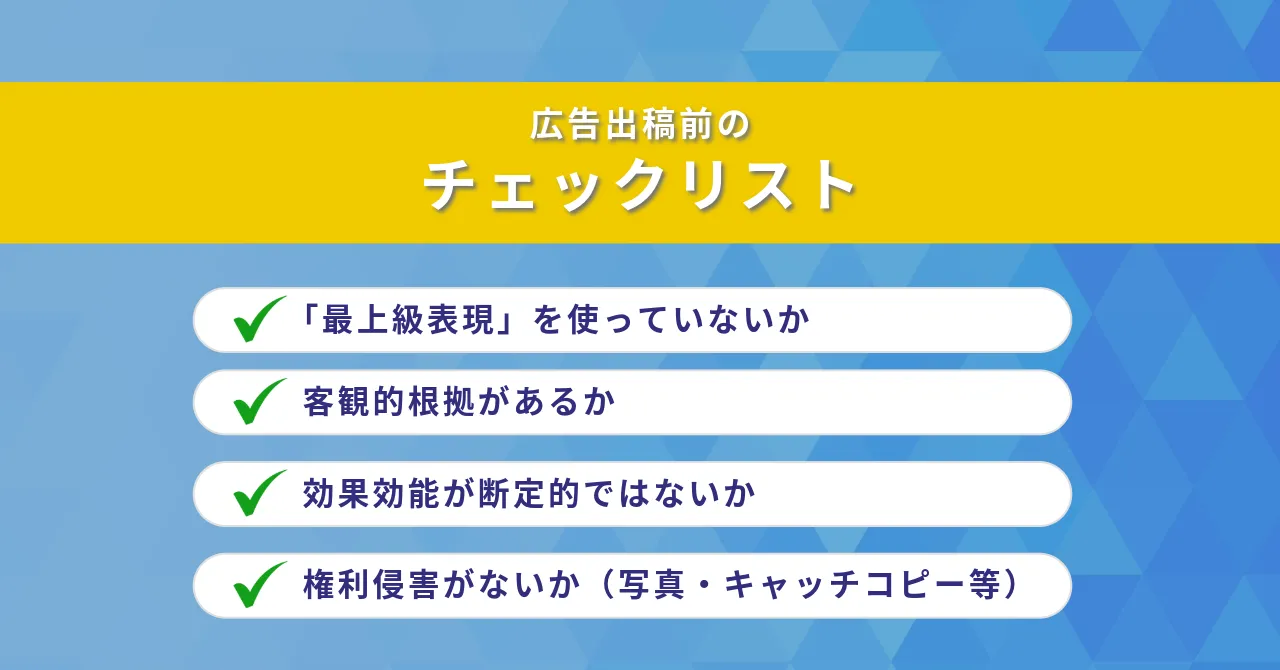

「最上級表現」を使っていないか

「圧倒的」「完全」「絶対」「世界一」「唯一無二」など、最上級や断定的な表現は注意が必要です。裏付けがない場合、誇大広告と判断される恐れがあります。

例:「他社に比べて最高の効果!」→NG(根拠不明)

対策:「多くのユーザーから好評をいただいています」など、トーンを和らげる工夫が有効です。

客観的根拠があるか

「実感率95%」「◯◯機関で効果を実証」などの数字や主張には、第三者による調査・データ・実験結果などの客観的な根拠が必要です。

例:根拠が曖昧なまま掲載すると、景品表示法に違反する可能性があります。

対策:「業界No.1!」→「◯年◯月◯◯調べ」と調査主体と時期を明記すればOK。

効果効能が断定的ではないか

特に健康食品・美容品・医薬部外品・機能性表示食品などにおいて、「効く」「治る」などの断定表現は薬機法に抵触する恐れがあります。

例:「飲むだけで痩せる」「一晩で肌が若返る」→NG。

対策:「サポートする」「期待される」「使用感には個人差があります」などの表現を使うことで、リスクを回避できます。

引用元・データの明記はされているか

使用している統計や調査データの出典、調査機関名、調査時期、調査対象数などが明記されているかを確認しましょう。

例:「調査結果に基づき〜」だけでは不十分。「2024年5月 株式会社○○調べ(n=300)」など具体的な情報を添えるのが基本です。

権利侵害がないか(写真・キャッチコピー等)

画像やキャッチコピー、文章などに第三者の著作物や肖像、登録商標などが無断使用されていないかをチェックします。

- ストックフォトの使用範囲は規約で確認済みか?

- 有名人の写真や名前が使われていないか?

- 他社キャッチコピーに似た表現になっていないか?

チェックリストのテンプレート(例)

広告表現のチェックミスを未然に防ぐためには、確認すべきポイントを明文化したチェックリストの活用が効果的です。特に、誇張表現や根拠の不備、権利侵害などは後からの修正が難しく、公開前の段階で確実に洗い出す必要があります。

以下は、制作・法務・広報の各担当者が共通認識で運用できるチェック項目の一例です。

| チェック項目 | チェック内容 | OK/NG |

|---|---|---|

| 最上級・誇張表現がないか | 「圧倒的」「完全」「No.1」など使用していないか | □ OK / □ NG |

| 主張に根拠があるか | 実感率・データ等が第三者情報に基づいているか | □ OK / □ NG |

| 効果効能が断定的でないか | 「効く」「治る」などが使われていないか | □ OK / □ NG |

| データの出典が明記されているか | 調査元・調査年・サンプル数などが記載されているか | □ OK / □ NG |

| 権利侵害リスクがないか | 使用素材に著作権・肖像権・商標権の問題がないか | □ OK / □ NG |

このチェックリストは印刷して制作担当者・法務担当者で回覧するもよし、GoogleスプレッドシートやNotionで共有し、リアルタイムで記録管理する運用もおすすめです。

広告違反を防ぐ運用ルールと体制の整え方

広告表現のチェック体制は、整備しただけで終わりではなく、運用ルールとして社内で定着させることが重要です。

このセクションでは、実務に落とし込めるルール策定のポイントや、チェック精度を高めるための工夫、ツール活用例について具体的に解説します。

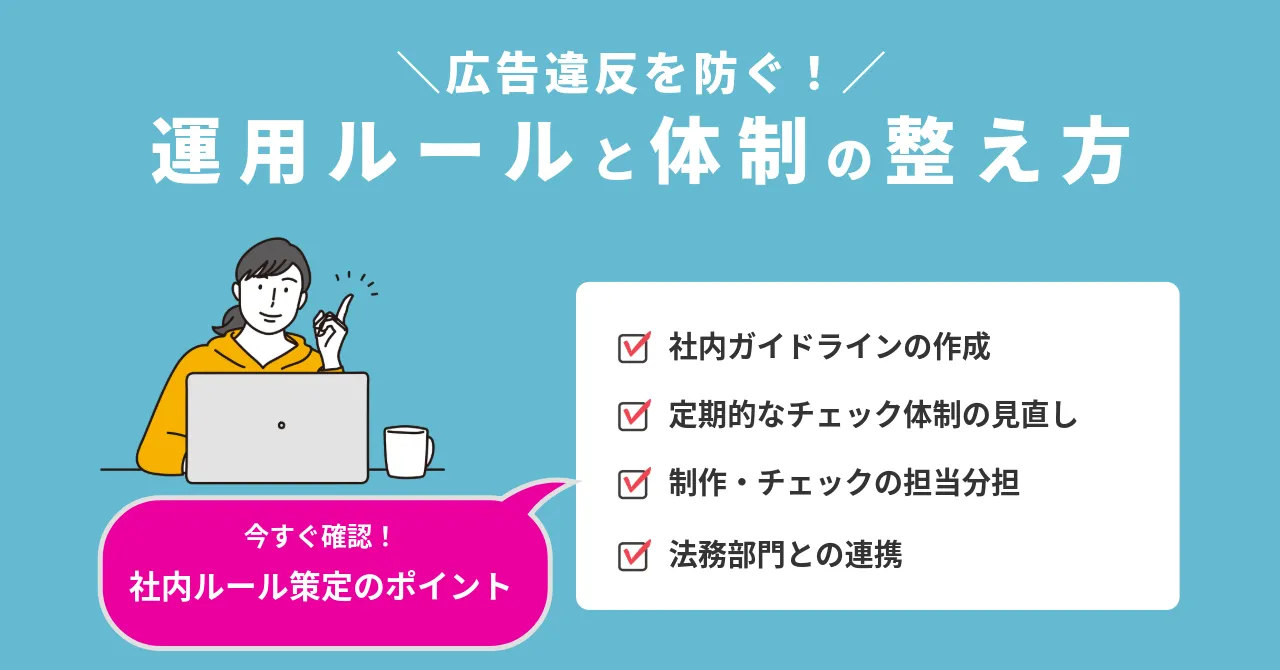

社内ルール策定のポイント

広告の品質を安定的に保つには、ガイドラインの明文化と役割分担の明確化が欠かせません。

社内ガイドライン(NG表現集、使用OKな文例など)

- 「絶対」「必ず」などのNGワード一覧や、過去に指摘を受けた事例を共有し、再発防止につなげます。

- 一方で「〜が期待されます」「〜の可能性があります」といった使用OKな代替表現を提示することで、現場での判断を助けます。

- 実際の広告事例をビフォー・アフターで掲載するなど、視覚的に理解しやすい工夫があるとより効果的です。

定期的なチェック体制の見直し

- ルールは作って終わりではなく、3〜6ヶ月に一度の見直しサイクルを設定しましょう。

- 法改正やプラットフォームのポリシー変更に対応するため、担当者の情報キャッチアップと共有も重要です。

- 表現のトレンド(例:「バズる言い回し」など)にも注意しながら柔軟に更新できる運用が理想です。

制作・チェックの担当分担

- 制作とチェックを同一人物が行わないようにすることで、客観的な視点を確保できます。

- チェック担当は1名に集中させるのではなく、法務・広報・マーケそれぞれの観点でのダブルチェック体制が望ましいです。

法務部門との連携

- 広告出稿に関する相談窓口を法務部門に設けると、現場が「相談しやすい」「確認しやすい」雰囲気ができあがります。

- 定期的に法務チームと制作チームが合同で広告チェック研修を行うことで、判断基準のズレを減らす効果があります。

ツールの活用例

属人的な判断に依存せず、誰でも正確にチェックできる仕組みづくりには、ツールの導入が非常に有効です。

チェックリスト管理ツール(Googleスプレッドシート、Notionなど)

- 出稿前に使用するチェック項目をシート化し、制作担当・法務担当・承認者の3者で共有することでミスを防ぎます。

- チェック履歴やコメントが残る形式にすることで、確認・修正のプロセスが可視化され、トラブル時の原因特定にも役立ちます。

運用マニュアルのテンプレ化

- 初めて広告を制作・チェックするメンバーでも対応できるように、マニュアルのテンプレートを用意しましょう。

- 「広告制作の流れ」「必要書類一覧」「出稿までのステップ」などをまとめた資料をクラウドで管理し、常に最新版が使えるようにしておくとスムーズです。

ガイドライン(がいどらいん) … 広告表現のルールや判断基準を文書化したもの。企業や部署ごとに定められ、NGワード、推奨表現、チェックフローなどを明示することで、社内の広告品質を統一・維持する役割を果たす。

マニュアルのテンプレ化 … 業務手順やルールを標準フォーマットとして整備すること。業務の属人化を防ぎ、新人や外注先との共有にも役立つ。

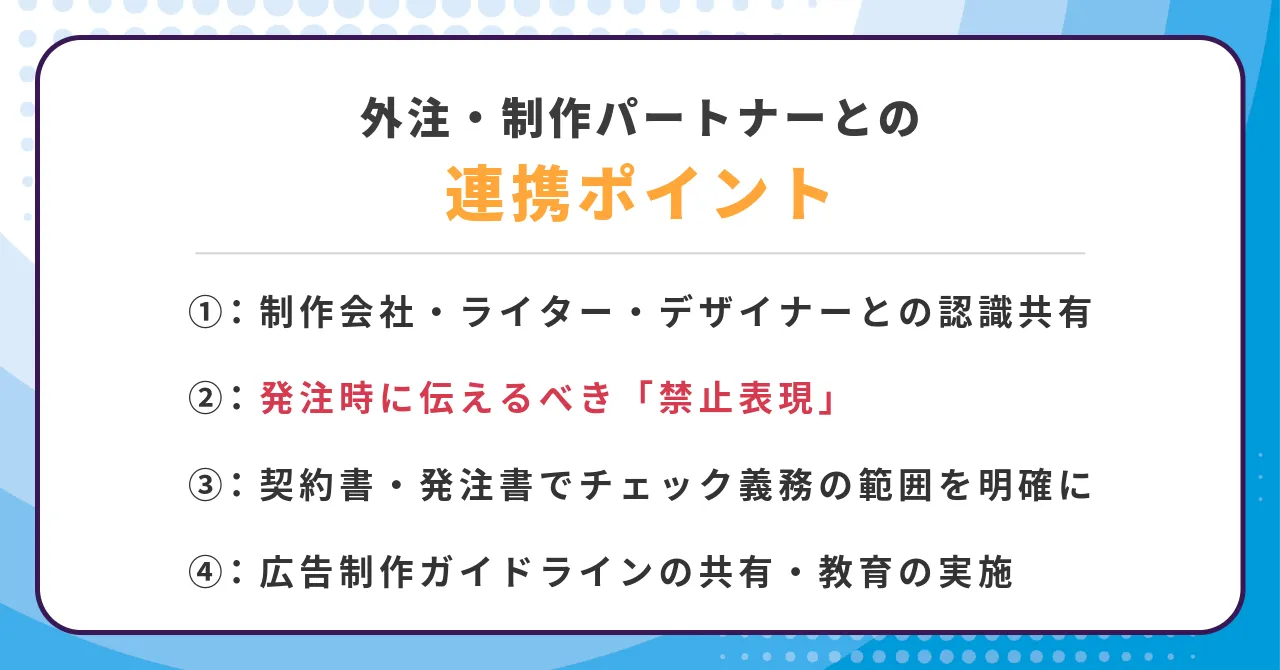

外注・制作パートナーとの連携ポイント

広告制作において、ライターやデザイナー、制作会社などの外部パートナーと協力する機会は少なくありません。こうした外注先との連携が不十分だと、法令違反やブランド毀損リスクの見落としが発生する可能性があります。

このセクションでは、外部パートナーと安全かつ円滑に制作を進めるためのポイントを整理します。

制作会社・ライター・デザイナーとの認識共有の重要性

広告表現における法的リスクや社内のルールは、外注パートナーにとっては馴染みがないことが多いため、丁寧な情報共有が必要です。特に誇大表現や薬機法の知識がないまま制作を進めてしまうと、納品物に違反表現が含まれてしまうことがあります。

そのため、初回の打ち合わせや発注時点で、以下のような認識共有が重要です。

- どの法律が関係しているのか(景品表示法、薬機法など)

- NGとなる表現の具体例

- チェックフローと修正対応の流れ

事前に基準を明確にしておくことで、後から大きな手戻りが発生するリスクを軽減できます。

発注時に伝えるべき「禁止表現」

外注先には「この表現は避けてください」という具体的なNG表現をあらかじめ提示しましょう。たとえば:

- 「100%効く」「絶対に痩せる」などの断定表現

- 「日本一」「最安」などの最上級表現(根拠がなければNG)

- 他社商品と直接比較して優位性を示す表現(公正取引委員会の規定に反する可能性)

制作パートナーに任せきりにせず、“伝える責任”を広告主側が持つことがトラブル防止の第一歩です。

契約書・発注書でチェック義務の範囲を明確にする

契約書や発注書では、誰が最終チェック責任を負うのか、法令確認の範囲はどこまでかを明文化しておくと安心です。

たとえば、以下のような一文を盛り込むことで、後のトラブル回避につながります。

- 「納品物に対する法令違反の最終確認は広告主が行う」

- 「本案件に関わるガイドライン遵守を前提とする」

- 「虚偽・誇大な表現が判明した場合、修正対応に応じること」

このように契約段階で合意形成しておくと、納品後の責任範囲も明確になり、信頼関係を維持しながら制作を進められます。

広告制作ガイドラインの共有・教育の実施

社内で整備した広告ガイドラインやチェックリストは、外注先にも積極的に共有しましょう。以下のような工夫が効果的です:

- 制作依頼時に「ガイドライン資料」を添付する

- 初回依頼時には15分程度の「表現ルール説明ミーティング」を設ける

- NG表現の事例集を、クラウドでいつでも確認できるようにする

特に継続的に取引するパートナーには、ガイドラインに沿った制作が「当たり前」になるよう、教育の機会を意識的に設けることが重要です。

発注書(はっちゅうしょ) … 業務委託や制作物の依頼を行う際に、依頼内容・納期・報酬・条件などを明記した文書。トラブルを防ぐために、権利関係やチェックフローの取り決めも記載することが推奨される。

補足:本記事の活用方法

広告表現のリスクを最小限に抑えるには、チェック体制を“仕組み”として社内外に根付かせることが欠かせません。本記事は、次の3つの場面で効果的にご活用いただけます。

社内ガイドライン作成の参考資料として

社内ルールをゼロから作る際、本記事のNG表現例やチェックフローを引用すれば、実務に即したガイドラインを短時間で整備できます。完成後は更新履歴を管理し、法改正やプラットフォーム規約の変更時に速やかに追記しましょう。

ライター・デザイナーへの制作時チェックリストとして

外注パートナーに依頼する際は、本記事のチェックリスト項目をそのまま発注書に添付すると便利です。制作段階で誤認表現を排除できるため、修正コストの削減と納期短縮につながります。

教育・研修用マニュアルの基礎資料として

新任マーケターやインターン向け研修では、本記事の構成どおりに研修スライドを作成すると理解が深まります。KPI設定や事例ワークも盛り込めば、広告コンプライアンスの重要性を実感しながら学べる教材になります。

KPI(けー・ぴー・あい)・・・「Key Performance Indicator」の略で、目標達成度を測るための重要業績評価指標のこと。広告運用では、CPAやCTRなどをKPI化し、施策の効果検証に用いる。

まとめと次のアクション

広告表現の違反は、「うっかり」「知らなかった」では済まされない時代になりました。誇大・虚偽広告による行政処分や炎上リスクは、企業の信頼や売上に直接影響する重大な経営課題です。

最後に、広告リスクにどう向き合い、どこから対策を始めるべきかを振り返ります。

広告チェック体制の整備は企業防衛の第一歩

広告違反の多くは、チェック体制の不備や社内外での情報共有不足に起因しています。最初の一歩として必要なのは、「現状の広告運用フローの可視化」と「基準の明文化」です。まずは、自社がどのような流れで広告を制作・出稿しているのかを整理し、誰が・いつ・何を確認するのかを明確にしましょう。

また、ガイドラインやチェックリストがない場合は、過去の事例や本記事の内容をもとに、簡易的なチェック体制から導入することをおすすめします。

社内外の連携が広告リスクを防ぐカギ

広告は社内だけで完結するものではありません。制作会社やライターなどの外注パートナーと連携しながら進めるからこそ、社外に対しても「どこまでがNGか」を明確に伝えるルールづくりが欠かせません。契約書・発注書の見直しや、ガイドラインの共有を通じて、外注先との認識ギャップを埋めていくことが、リスク削減の鍵となります。

今すぐ始めたい“次のアクション”

- 自社の広告表現ルールを見直す

- ガイドライン・チェックリストを社内で整備する

- 外注先との契約や発注書に表現ルールを反映する

- 社員・関係者への教育機会を定期的に設ける

広告リスクは、日常業務のなかにひそむ“見えない爆弾”です。だからこそ、社内全体でリスク意識を共有し、仕組みとして守れる体制づくりに取り組んでいきましょう。