- 広告コピーの「うっかり表現」が景品表示法違反になるか判断できない

- 過去のLPやバナーにNGワードが潜んでいないか心配

- 外注ライターやインフルエンサーまで含めた表現管理の仕組みがない

広告制作の現場では、効果を強調するために使った“何気ない一言”が法令違反とみなされるケースが後を絶ちません。近年は景品表示法に加え、健康や美容に関わる商材なら薬機法・健康増進法などの規制が強化され、行政処分やSNS炎上のリスクが一段と高まっています。

本記事では、広告担当者がつい使いがちなNGワードをカテゴリ別に整理し、その背景にある法的根拠と安全な代替表現を紹介します。読み終えた頃には、自社と外注先の両方で活用できる“広告チェックリスト”を作成できるようになるはずです。

景品表示法(けいひんひょうじほう)…商品・サービスの内容や価格を過大に見せる「不当表示」を禁止し、消費者を保護する法律。

薬機法(やっきほう)…医薬品・化粧品・サプリなどの効能効果表示を規制する法律。

なぜ広告にNGワードが存在するのか?

広告表現の自由は、ビジネスにおける訴求力の源泉です。しかし、その表現が消費者を誤解させるものであった場合、企業は法的責任を問われることになります。

そこで、広告には「使ってはいけない言葉=NGワード」が存在し、さまざまな法律で厳格に規制されているのです。

消費者保護の観点から広告表現には厳しいルールがある

広告は、消費者にとって商品やサービスを選ぶ際の重要な判断材料です。もし内容が事実と異なっていたり、誤解を与えるような表現であれば、消費者が不利益を被る可能性があります。そのため、日本では複数の法律が、広告表現を規制しています。

最も基本となるのが景品表示法です。また、医薬品・サプリ・化粧品などを取り扱う場合は薬機法(旧・薬事法)、健康訴求全般においては健康増進法も適用対象となります。これらの法律はいずれも、「誤認表示の排除」を目的としており、違反した場合には行政処分が下されることもあります。

誤認を招く広告は法律違反になる可能性がある

「絶対に痩せる」「100%効果あり」などの表現は、聞き手に強い印象を与える一方で、効果の保証や断定と受け取られかねません。これは、誇大広告や虚偽広告にあたるとして、法令に違反する可能性があるのです。

さらに、根拠のない「No.1」「最安値」などの表現も、優良誤認表示や有利誤認表示に該当することがあり、実際に行政処分の対象になった事例も多数存在します。

虚偽・誇大広告には措置命令や課徴金のリスクがある

広告内容が違法と判断された場合、企業は措置命令や課徴金納付命令などの厳しい処分を受ける可能性があります。措置命令は企業名が公表され、ブランドイメージが著しく損なわれることになりますし、課徴金の額も数千万円にのぼるケースがあります。

これらの制裁は一度発生すると、金銭的損失に加え、消費者の信頼回復にも長い時間を要するため、未然に防ぐ取り組みが非常に重要です。

SNS広告やインフルエンサーの投稿も規制対象

近年、広告はテレビCMやチラシだけでなく、SNSやインフルエンサーを通じたPR投稿へと広がっています。しかし、媒体が違っても広告としての責任は同じです。

たとえば、PRであることを明示しないインフルエンサーの投稿はステルスマーケティングとみなされ、広告主が責任を問われることがあります。媒体の性質にかかわらず、「広告とわかる表示」「誇張のない表現」が原則となることを認識しておく必要があります。

措置命令(そちめいれい)…法律違反に対して行政機関が出す命令で、広告表示の中止や再発防止策の実施、企業名の公表などが含まれる。

ステルスマーケティング(ステマ)…広告であることを隠して宣伝行為を行う手法。消費者に第三者の中立的意見と誤認させるため、近年は厳しく規制されている。

よくあるNGワードとその違反理由(カテゴリ別)

広告表現で問題となるNGワードは、特定の業種や訴求テーマに偏りが見られます。中でも医療・美容・価格訴求・実績アピールの4分野は、違反事例が多発しており、特に注意が必要です。

このセクションでは、代表的なNG表現をカテゴリ別に整理し、違反理由と代替表現の例も紹介します。

【1】医療・健康系でNGになりやすい表現

医療や健康に関する分野では、広告表現に特に厳しいルールが設けられています。根拠のない効果保証や断定的な言い回しは、法律違反につながる可能性があるため、十分な注意が必要です。

以下に、NGとされやすい具体例とその理由を紹介します。

・NG例:「絶対治る」「がんが消える」「安全に痩せる」「薬より効く」「即効性あり」

これらの表現は、薬機法や健康増進法により厳しく制限されています。とくに「絶対に治る」といった断定的表現は、効果や効能を保証するものとして違法とされる可能性が高く、行政指導や措置命令の対象となります。

また、「安全に痩せる」「副作用ゼロ」などの表現も、医療機関ではない民間企業が安易に使うと、安全性を保証する誤認を招くため注意が必要です。

・代替表現の例:

- 「〇〇のメカニズムが注目されています」

- 「〇〇成分に関する研究結果が報告されています」

- 「多くのお客様からお喜びの声をいただいています(個人の感想)」

・注意点:

“個人の感想”であっても、効果を保証するような印象を与える場合はNGになる可能性があります。消費者の期待値を過度に煽らない表現にすることがポイントです。

【2】美容・ダイエット系の要注意表現

美容やダイエットに関する広告は、消費者の関心が高い反面、期待を過度にあおる表現が問題視されやすい領域です。特に効果を断定するような言い回しやビフォーアフター写真の使用には、慎重な対応が求められます。

以下に、実際にNGとなりやすい表現の例を紹介します。

・NG例:「10日でマイナス5kg」「リフトアップ効果100%」「肌年齢-10歳」「1週間で若返る」

美容やダイエット領域は、特に誇大広告のリスクが高い分野です。特定の期間・数値を用いた断定的な成果訴求(例:「10日でマイナス5kg」)は、「誰でも」「必ず」効果が出ると誤認される可能性があります。

また、ビフォーアフター写真との組み合わせにも要注意です。仮に写真が実在の人物であっても、加工・演出が加えられていたり、他者にその効果を保証するかのような表現があれば、違反に問われる可能性があります。

・代替表現の例:

- 「〇〇を継続して使用されたお客様の一例です(※個人の感想)」

- 「年齢に応じた肌ケアをサポート」

- 「変化には個人差があります」

・注意点:

エステサロンや化粧品通販でも、“薬機法のグレーゾーン”に該当しやすいため、専門家のチェックを通すことが望ましいです。

【3】価格・割引・限定訴求系のNG例

・NG例:「最安値保証」「今だけ半額(※実際は常時表示)」「限定◯名(証拠なし)」「他社より安い」

このような表現は、景品表示法における「有利誤認表示」とされる可能性があります。特に、「今だけ」「限定」「最安」などの言葉を使う際は、その根拠や期限の明示が必要です。

実際には常時開催されているにもかかわらず「期間限定」と表示している場合や、比較対象となる他社製品の情報が曖昧な「最安値」表現は、多くの措置命令事例に該当しています。

・代替表現の例:

- 「初回キャンペーン実施中(※〇月〇日まで)」

- 「販売実績多数の人気商品」

- 「多くの方に選ばれているロングセラー」

・注意点:

特に“定期購入”モデルでは「初回価格」や「解約条件」の不備が多いため、特定商取引法も視野に入れて表現を検討する必要があります。

【4】実績・シェアに関する誤解を招く表現

「お得感」を打ち出す表現は訴求力が高い一方で、根拠が不十分なまま使うと違反となるリスクも高まります。特に価格や割引、限定性を強調する言い回しは、景品表示法の規制対象となるため注意が必要です。

以下に、実際にNGとされやすい表現例を紹介します。

・NG例:「売上No.1」「満足度100%」「リピート率業界一」「日本一」「芸能人も愛用」

これらの表現は、「優良誤認表示」に該当するリスクがあります。特に「No.1」「100%」などの数値化された実績は、根拠となる調査データの開示がない限り、虚偽・誇大と判断されかねません。

「芸能人が使用」といった宣伝手法も、実際に契約関係があるか、使用実績が確認できるかによっては虚偽とされるケースがあります。

・代替表現の例:

- 「〇〇社調べ(※調査時期・対象明記)」

- 「お客様アンケートで高評価」

- 「雑誌やメディアでも紹介されました(出典明記)」

・注意点:

自社で調査した結果を使用する場合でも、調査方法や対象人数の明記が必要です。不明瞭なデータを根拠にした表現はリスクが高まります。

有利誤認表示(ゆうりごにんひょうじ)…「他社よりお得」「今だけ安い」など、商品やサービスの取引条件が、実際よりも有利であるかのように誤認させる広告表示。

優良誤認表示(ゆうりょうごにんひょうじ)…品質・性能・実績などが、実際よりも著しく優れているかのように見せる広告表示。売上No.1などが該当しやすい。

実際に行政指導を受けたNG表現の事例

NGワードによる広告トラブルは、単なる理論上のリスクではありません。現実に、多くの企業や事業者が「気づかないうちの違反表現」によって、行政から厳しい指導や処分を受けています。

このセクションでは、実際に行政処分や警告を受けた代表的な4つのケースを紹介し、なぜ問題となったのか、どう対応すべきだったのかを解説します。

事例①:美容クリニックにおける「絶対」など断定的表現による行政指導

美容外科クリニックやエステサロンのWebサイトや広告において、「切らずに絶対にリフトアップできる」「必ず若返る」「一度で効果」など、効果を断定する表現が使われていたケースがあります。こうした表現について、消費者庁は景品表示法違反(優良誤認表示)として、過去に複数の事業者に対し措置命令や指導を行っています。

例えば2017年には、ある美容医療サービス提供事業者において、「小顔矯正で絶対に小さくなる」などと根拠なく広告した例が景品表示法違反とされ、実際の効果に個人差があるにもかかわらず科学的根拠資料を提出できなかったことが問題とされました。このような断定的・誇大な表現は、消費者に誤認を与える恐れがあり、景表法により厳しく規制されています。

なお、行政指導後は、該当表現の削除や謝罪文、再発防止策の公表が求められ、信頼回復のために一定の時間と対応が必要となります。

| ポイント | 具体内容 |

|---|---|

| 問題となる表現 | 「絶対」「必ず」「一度で効く」などの断定的・誇大な効果表現 |

| 規制の根拠 | 景品表示法(優良誤認表示) |

| 行政対応例 | 措置命令・行政指導(2017年〜、複数の美容系事業者が実際に処分) |

| 違反理由 | 効果に個人差・明確な科学的根拠なし、誤認招く表現 |

| 事業者の対応 | 表現削除、謝罪・再発防止策公表、ブランド信頼回復対応が必要 |

事例②:健康食品と「医師推薦」表現に関する行政指導の実例

健康食品やサプリメントの広告において、「医師もおすすめ」「医師が太鼓判」「専門医も認める」などの表現が用いられたケースは多く見られます。しかし、実際には以下のような行政指導や法令違反事例が公表されています。

たとえば、過去には健康食品の販売事業者が、医師の顔写真や推薦コメントを広告に使用していたものの、実際にはその医師が実在しない(架空の人物である)、または実在しても推薦実績がなかったことが判明し、消費者庁等から景品表示法(優良誤認表示)違反や薬機法違反などにより、表示の削除・是正措置、再発防止策の徹底等の行政指導を受けた実例があります。

さらに、実在の医師であったとしても、「医師推薦」「医師も服用」などの文言は、消費者に実際以上の安全性や効果を保証するような印象を与える可能性が高く、景品表示法だけでなく薬機法(医薬品的効能効果表示の禁止)で問題となる場合があります。

| ポイント | 具体内容 |

|---|---|

| 問題となる表現 | 「医師推奨」「医師おすすめ」「医師監修」など |

| 行政対応例 | 架空医師や根拠のない推薦で景品表示法違反→表示削除・是正要求。薬機法違反も指摘される事例あり |

| 違反理由 | ・医師の実在性が証明できない、もしくは虚偽 ・効果や安全性の誇大表現 |

| ただし書き事項 | 実在・推薦事実であっても、根拠資料提示や適切な関係性開示、過度な効果訴求は避ける必要 |

| 事業者の対応 | 表示削除、謝罪、公表、再発防止策の実施が求められる |

事例③:定期購入における「初回980円」強調表示と特定商取引法違反の行政指導

通販型の化粧品や健康食品サイトで、「初回980円」のような特別価格を大きく強調し、実際には複数回(例:4回以上など)の継続購入が条件にもかかわらず、その事実をページ下部や目立たない場所に小さく表示する――こうした販売手法に対して、消費者庁は特定商取引法(特商法)違反として行政処分や指導を実施しています。

2022年6月の法改正以降、特商法では「定期購入契約の内容(回数、総額、条件等)を申込画面や最終確認画面で消費者が認識できるよう明確かつ分かりやすく表示すること」が義務化されました。初回特別価格や「お試し」などと誤認させる表示も禁止されています。

実際に、2024年には美容クリームの定期購入で誤認を招く広告表示を行った業者が、消費者庁より業務停止命令(6カ月)を受ける等の重大な行政処置も行われています。

| ポイント | 具体内容 |

|---|---|

| 問題となる表示 | 「初回◯◯円」「お試し」など特別感の強調、一方で回数・総額等の説明が不十分 |

| 行政対応例 | 業務停止命令・措置命令・指導(2022年以降複数事業者に実施) |

| 違反理由 | 誤認誘導(特商法違反):「申込み時に定期コースで複数回購入が必須」等を明記しない |

| 法的要件 | 契約内容(契約期間・支払総額・解約条件など)の明確な表示義務、誤認表示の禁止 |

| 事業者の対応 | 表示改訂、利用規約整備、消費者への注意喚起等 |

事例④:SNS投稿でPR表記なし → ステルスマーケティングと見なされる

近年、SNSにおけるインフルエンサーの広告投稿に関して、事業者(広告主)が依頼しているにも関わらず「#PR」や「#広告」などの明確な表示がない場合、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」として重大な法規制の対象となっています。

2023年10月1日以降、景品表示法の「ステルスマーケティング告示」に基づき、企業から依頼された宣伝であるにも関わらず消費者が広告と認識できない投稿は、法的に「不当表示」と認定されます。実際、企業がインフルエンサーに依頼した商品の紹介投稿で十分なPR表記がなかったために、消費者庁から措置命令や指導を受けた例や、LP(ランディングページ)にPR表記が抜けたSNS投稿を引用したことによる行政処分事例も発生しています。

行政指導(ぎょうせいしどう)…国や自治体などの行政機関が、法律違反や問題のある行為に対して、企業や個人に改善を求める行為。命令ではないが、従わないと処分などにつながることがある。

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)…通信販売や訪問販売などでのトラブルを防ぐための法律。料金表示、契約条件、解約方法などを明確に伝えることが義務付けられている。

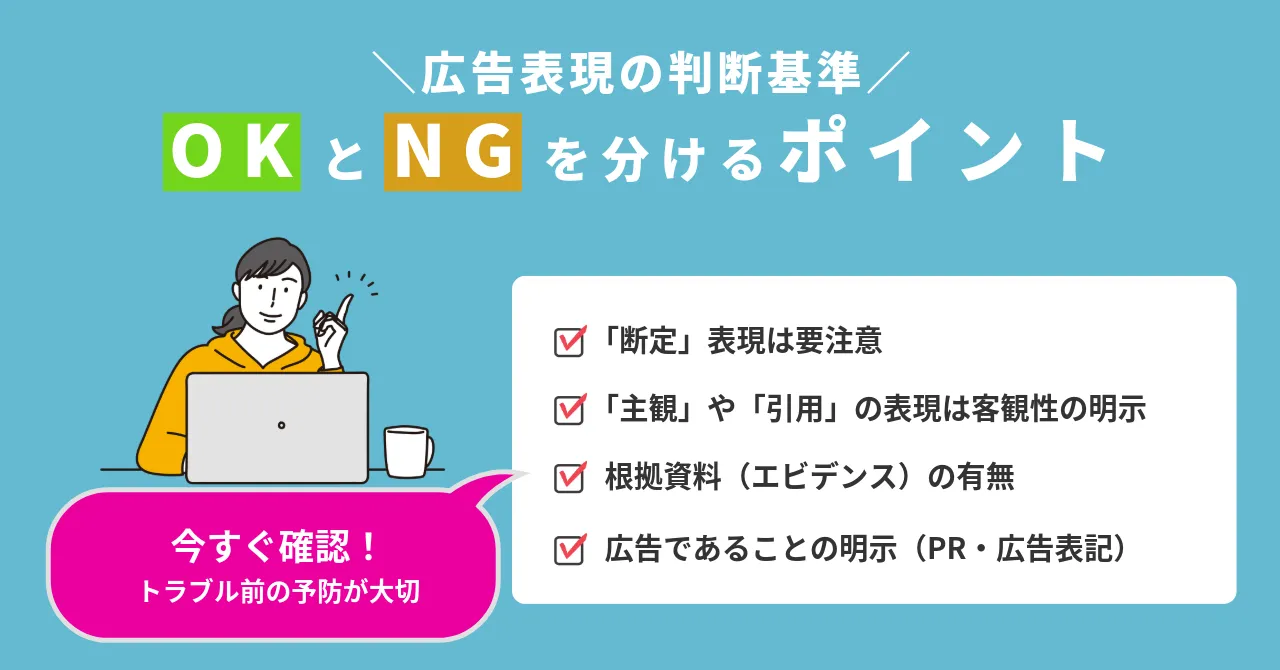

OKとNGを分けるポイント|広告表現の判断基準

広告表現が違反かどうかを判断する際、法的に明確な基準が設けられているわけではありません。しかし、実務上ではいくつかの“判断ポイント”を押さえることで、NGリスクを大きく減らすことができます。

このセクションでは、広告が「OK」とされるか「NG」とされるかを分ける主な基準を具体例とともに紹介します。

「断定」表現は要注意

「絶対」「必ず」「100%」「効果あり」といった断定的な言葉は、広告表現においてもっともリスクの高い表現です。特に医療・美容・健康食品などの領域では、効果・効能を保証するような印象を与える表現が、薬機法や景品表示法に違反すると判断されることがあります。

NG例:

- 「これを飲めば絶対に痩せる」

- 「100%効果を実感できます」

OKにするには?

- 「個人差があります」「効果には個人差があります」といった注釈を加える

- そもそも断定を避け、「サポートする」「〜を補う」などの補助的な表現に言い換える

「主観」や「引用」の表現は客観性の明示が必要

「多くの人が満足しています」「業界トップクラスの支持率」などの表現は、一見ソフトに見えても、実際には誤認を与えるリスクがあります。主観的・感覚的な表現は、“誰の声か”や“何を根拠にしているか”を明示する必要があります。

NG例:

- 「ほとんどのユーザーがリピート」→ 根拠がなければ虚偽と見なされる

- 「医師も推奨」→ 実在性や使用事実の立証が必要

OKにするには?

- 「〇〇社調べ(2024年5月調査)」など、調査元や時期を明記する

- 「使用者の個人的な感想です」「一部のお客様の声です」と注記を添える

根拠資料(エビデンス)の有無

広告で数字や実績を使う際には、信頼できる第三者のデータや、自社調査の内容を明記することが重要です。たとえ事実であっても、それを裏付ける証拠(エビデンス)がなければ、景品表示法違反とされる可能性があります。

NG例:

- 「売上No.1」→ 出典や調査対象が不明

- 「業界シェア80%」→ 実際の定義や計算根拠が曖昧

OKにするには?

- 「〇〇調査会社による市場調査(2024年3月)」など、出典情報を具体的に記載

- 自社調査の場合は「調査対象:1,000人/方法:WEBアンケート」などを併記する

広告であることの明示(PR・広告表記)

SNS投稿や記事広告など、「広告とは気づきにくいコンテンツ」においては、ステルスマーケティングと見なされないよう、明確に「広告であること」を伝える必要があります。

特に、インフルエンサーによる投稿、比較サイトやランキング記事などは、「PR」「広告」などの明示がない場合、消費者庁から行政指導を受けるリスクが高まっています。

OKな表記例:

- 「#PR」「#広告」「この記事は広告を含みます」

- コンテンツの冒頭に「この投稿はプロモーションを含みます」と明記

エビデンス(Evidence)…広告で使用する効果・実績・実態を裏付ける客観的資料やデータのこと。第三者調査、学術論文、自社アンケートなどが該当。

NGワードチェックリスト

広告において使ってはいけない表現は、業種や商材によって異なります。しかし、どの分野でも共通して避けるべき“危険な表現”が存在し、それを見逃すと法令違反や信頼失墜につながる可能性があります。

このセクションでは、分野別・表現別にNGワードの具体例をまとめ、実務で使えるチェックフローも紹介します。

分野別|注意すべきNGワードの傾向

広告やLPで使われる表現には、業種ごとに特有のリスクがあります。特に断定的な言い回しや誤認を招く表現は、業界ごとに異なる法律の対象となり、行政処分や違反となる恐れがあります。

以下では、分野別にNGとされやすい表現の傾向とその理由をまとめました。

■ 医療系

- NG表現:「がんが消える」「即効性あり」「副作用ゼロ」

- 解説:薬機法により、医療効果や安全性を保証するような表現は禁止されています。

■ 美容・エステ系

- NG表現:「絶対にリフトアップ」「たるみが確実に解消」

- 解説:効果の断定やビフォーアフター写真による過剰訴求は、景品表示法違反のリスク。

■ 健康食品系

- NG表現:「血圧が下がる」「認知症予防に効果あり」

- 解説:医薬品的な効能表示は薬機法違反に。サプリでの治療効果は謳えません。

■ 教育・資格取得系

- NG表現:「この講座で100%合格」「誰でも受かる」

- 解説:主観的・断定的な表現は、誤認を招く優良誤認表示とされる可能性あり。

■ 不動産系

- NG表現:「資産価値が絶対に上がる」「将来も値下がりしません」

- 解説:将来の価格動向を断定することは金融商品取引法・景品表示法の観点からNG。

■ 金融・投資系

- NG表現:「元本保証」「絶対に損しない」「年利10%確定」

- 解説:断定的表現や保証をうたう表現は、金融商品取引法に違反する可能性があります。

用語別|危険表現と代替案の一覧表

広告やWebサイトで使用される表現には、知らず知らずのうちに法令違反や誤認表示となるリスクが潜んでいます。

ここでは、よく使われがちなNG表現とその理由、そして代替案を一覧表にまとめました。適切な表現に置き換えることで、トラブルを未然に防ぎつつ、信頼性の高い訴求が可能になります。

| 表現例 | NG理由 | 代替案 |

|---|---|---|

| 「すぐ治る」 | 薬機法違反 | 「〜の改善が期待されます」 |

| 「誰でも絶対に痩せる」 | 誇大広告 | 「個人差がありますが、サポートが期待できます」 |

| 「最安値保証」 | 有利誤認表示 | 「価格に自信あり(※調査期間・根拠付き)」 |

| 「100%満足保証」 | 優良誤認表示 | 「多くの方にご好評いただいています(※個人差あり)」 |

| 「売上No.1」 | 根拠不明確 | 「〇〇社調べ(※調査期間・対象記載)」 |

| 「芸能人も愛用!」 | 実在性不明 | 「〇〇さんも紹介した商品(※出典明記)」 |

広告公開前のチェックフロー

NG表現を避けるには、制作プロセスに「チェックの仕組み」を組み込むことが有効です。以下は、広告制作時の基本的なフロー例です。

- 企画段階

・訴求したいポイントとリスク表現の整理

・過去の違反事例を参考に「伝え方」を工夫する - 原稿作成段階

・使用予定の表現をガイドラインと照合

・主観・断定・データの扱いを明確化する - 法務・コンプライアンスチェック

・社内の法務担当、または外部専門家による表現確認

・必要に応じて注釈や根拠資料を追加 - 公開前最終確認

・PR表記の有無、リンク先表記、画像・動画の構成もチェック

・第三者レビューやクロスチェック体制を設けると安心

金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)…株や投資信託など、金融商品を扱う際のルールを定めた法律。広告で「元本保証」などの断定表現は原則禁止。

コンプライアンスチェック…法令やガイドラインに違反していないかを確認する作業。広告公開前に専門部門が行うことで、リスクを防止できる。

クロスチェック…複数の人がそれぞれ別の視点で内容を確認すること。広告の見落としを防ぐために有効な方法。

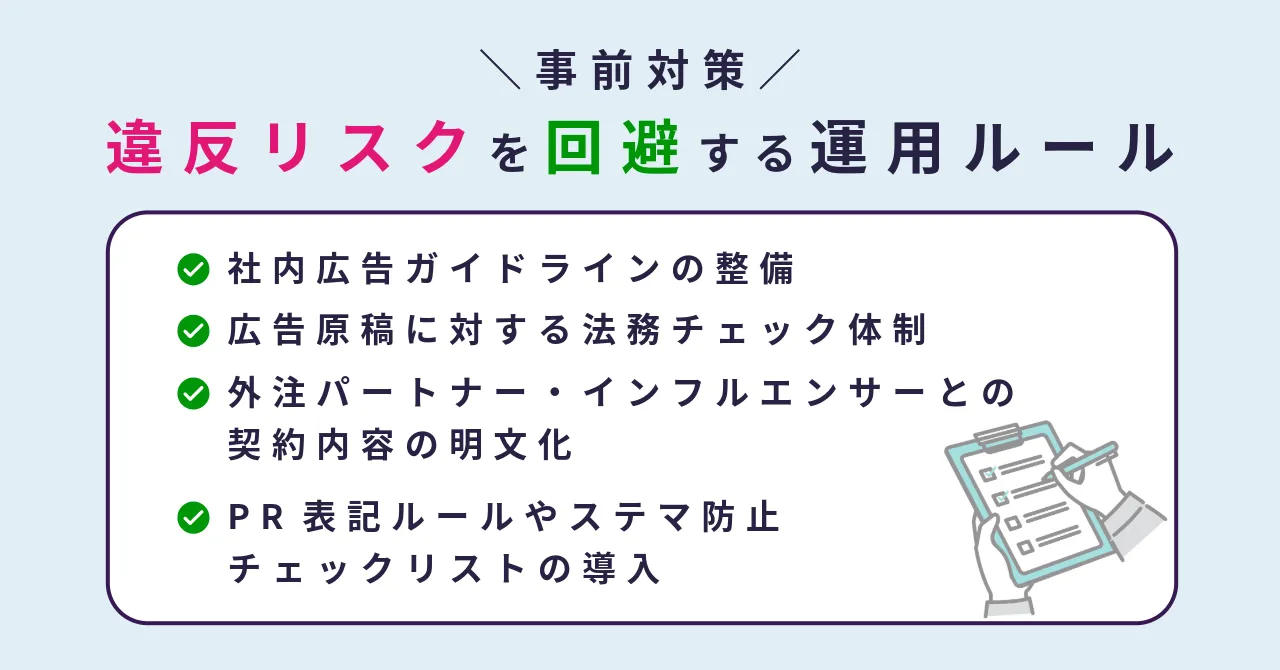

事前対策|違反リスクを回避する運用ルール

広告トラブルの多くは、「気づかずに使ってしまった表現」から発生します。違反を未然に防ぐためには、広告制作の段階から法令遵守を意識した“仕組み”をつくることが重要です。

このセクションでは、広告表現におけるリスクを事前に回避するための実践的な運用ルールを紹介します。

社内広告ガイドラインの整備

まず取り組むべきは、社内向けの広告ガイドラインの策定です。広告に関わる全員が「何がNGで、どうすればOKなのか」を共通認識として持てるよう、以下のような内容を明文化します。

- 使用禁止ワード・要注意表現のリスト

- 法律ごとの注意点(景品表示法、薬機法、特商法など)

- 表現の根拠資料(エビデンス)の管理方法

- NGチェックフロー(企画→原稿→確認→公開)

ガイドラインは定期的にアップデートし、社内研修やEラーニングでの共有を行うことで、実効性を高めることができます。

広告原稿に対する法務チェック体制

ガイドラインが整っても、実際の広告原稿が法令に沿っているかどうかは別問題です。そこで重要なのが、原稿段階での法務チェック体制の構築です。

- 社内法務担当者や顧問弁護士によるダブルチェック体制

- 新規キャンペーン・新商品の広告には必ずレビューを義務付け

- NG表現の判断に迷ったときは、前例や行政処分事例を参照

制作スピードと法的安全性のバランスをとるために、簡易チェックリストも併用すると効果的です。

外注パートナー・インフルエンサーとの契約内容の明文化

広告制作を外注する場合、外部パートナーにも法令遵守の意識を持ってもらうことが必須です。特に、ライター・制作会社・インフルエンサーなどが表現を担当する場合は、契約書に以下のような事項を盛り込みましょう。

- 広告表現に関する責任分担

- 表現内容における最終確認権限の明記

- 誇大広告・虚偽表示が判明した場合の対応フロー

- SNS投稿時のPR表記ルールやタグ指定の徹底

事前に法令順守の基準をすり合わせておくことで、リスクを大幅に低減できます。

PR表記ルールやステマ防止チェックリストの導入

インフルエンサーやアフィリエイト広告の普及により、ステルスマーケティング(ステマ)のリスクも高まっています。広告であることを隠してPRした場合、広告主である企業も責任を問われる可能性があります。

そのために有効なのが、PR表記ルールの策定と、チェックリストによる運用管理です。

- 投稿や記事の冒頭に「#PR」「#広告」などの表記を必須化

- ステマ疑義のある表現を掲載前にチェックするチェックリスト

- 担当者・インフルエンサー双方の確認を義務化

SNS投稿や記事タイアップが増えている現在、「見た目は自然でも、実質は広告」であるケースが最もリスクが高いことを認識しておきましょう。

広告ガイドライン…企業や団体が定める、広告制作・運用における社内ルール。法令遵守のための基準やチェックフロー、禁止表現のリストなどを含む。

エビデンス…広告表現の根拠となる証拠資料やデータ。第三者調査、学術論文、アンケート結果などが該当する。

まとめと今後の対応

広告違反の多くは、意図的な虚偽ではなく「よかれと思って使った表現」が原因となっています。特に、表現の自由が重視される広告の世界では、「うっかり使ってしまったNGワード」が企業の信用や法的リスクに直結する時代です。

このセクションでは、記事全体の要点を整理し、今後の対応に向けた実践的なアクションを提案します。

NGワードは「知らずに使ってしまう」ことが多い

「絶対」「最安値」「誰でも効果あり」といった表現は、魅力的で説得力がある一方で、景品表示法や薬機法などに違反するリスクがあります。特に、Webライティングや広告コピーの現場では、スピードと訴求力が求められるため、こうした言葉を無意識に使ってしまうことが少なくありません。

まずは「どういう表現が問題になるのか」を正しく理解し、共有することがリスク回避の第一歩です。

信頼を得る広告は、「誠実な表現」から生まれる

消費者との長期的な関係を築くには、目先のインパクトよりも“誤解を生まない表現”を選ぶ視点が欠かせません。たとえ法律的にギリギリのラインを攻めることができたとしても、実際にトラブルが起きれば信頼の損失は避けられません。

「売れる」広告と「信頼される」広告の両立を目指すためには、法令遵守+ユーザー目線の表現力が必要です。

まずは社内でNGワードリストとチェック体制を整備しよう

すぐにできる取り組みとして、以下の2つを実施することをおすすめします。

- NGワードリストの作成・共有

業種や自社サービスに合わせて、注意すべき表現をリスト化。制作担当者、ライター、外注先にも展開。 - 広告チェック体制の確立

原稿段階での法務レビューや、PR表記ルール、SNS運用時のステマチェックなどをルール化。

「知らなかった」では済まされない広告リスクの時代に、事前の“備え”が最大の防御となります。

広告チェック体制(こうこくちぇっくたいせい)…広告原稿の法的リスクや誤認表現を事前にチェックするための運用フロー。法務・コンプライアンス部門との連携、ガイドライン活用、外注管理などが含まれる。広告の信頼性確保に不可欠な仕組み。

よくある質問(FAQ)

広告表現に関するルールは複雑で、現場で迷うケースも多くあります。ここでは、NGワードや運用ルールに関して、よく寄せられる質問にお答えします。

Q.「〇〇に効く」は絶対にNG?

A. 医薬品や健康食品、化粧品などの分野では、「効く」「治る」など効果を断定する表現は原則NGです。薬機法や健康増進法に抵触するおそれがあるため、「〜をサポートします」「〜の報告があります」といった表現への言い換えが必要です。

Q. 過去のLPやチラシも点検すべき?

A. はい。公開済みの広告でも違反が発覚すれば行政指導の対象になる可能性があります。特に長期間使い回しているLPや印刷物は、最新の法令やガイドラインに適合しているかどうか再点検しましょう。

Q. インフルエンサー投稿はどこまで責任を持つ?

A. ステルスマーケティングが問題視されている昨今では、広告主が責任を問われるケースも増えています。インフルエンサー投稿でも「PR」「広告」といった明示がなければ、広告主が措置命令や行政指導を受ける可能性があります。事前に契約でルールを明確化し、投稿内容のチェック体制を整えましょう。

広告チェック体制(こうこくちぇっくたいせい)…広告原稿の法的リスクや誤認表現を事前にチェックするための運用フロー。法務・コンプライアンス部門との連携、ガイドライン活用、外注管理などが含まれる。広告の信頼性確保に不可欠な仕組み。

補足:本記事の活用方法

本記事は、単にNGワードを避けるための知識提供にとどまらず、広告業務に関わるさまざまな現場で実践的に活用できる内容になっています。ここでは、社内外での活用事例を3つ紹介します。

社内の広告ガイドライン作成の参考資料として

広告表現に関するトラブルを未然に防ぐには、あらかじめ自社の広告ガイドラインを明文化することが効果的です。本記事で紹介した「NGワードカテゴリ」「表現判断基準」「チェックフロー」などは、ガイドライン作成時の構成例や参考素材としてそのまま転用可能です。特に薬機法や景品表示法に関連する表現例は、法務部門と連携して項目ごとに盛り込むとよいでしょう。

ライター・デザイナーへの制作時チェックリストとして

外部のライターやデザイナーに広告コンテンツ制作を依頼する際、事前にNG表現の共有や確認シートの導入を行うことで、公開後の修正・トラブルリスクを大幅に軽減できます。本記事の「NGワード一覧」「代替表現」「OK/NG判断基準」は、そのまま制作マニュアルに転用しやすく、制作時の“判断基準”として活用できます。

教育・研修用マニュアルの基礎資料として

広告や広報に新しく配属された担当者、あるいは新人ライター・デザイナーへの研修資料としても最適です。「なぜNGになるのか」という法的背景や、実際の行政処分事例を含んだ内容は、単なる知識ではなく“危機意識”を共有する教材として有効です。自社での研修用スライド・チェックテストの作成時に本記事の構成をベースにすることで、現場と法務のギャップも埋められるでしょう。