- ネット広告や定期購入のLPで、法的に問題のある表現がないか不安…

- 「特定商取引法」って聞いたことはあるけど、内容が多すぎてよく分からない…

- 消費者庁からの行政処分や措置命令を防ぐために、何をチェックすべきか知りたい…

ネット通販やサブスク、SNSを活用した広告が一般化した今、事業者が必ず理解しておくべき法律が「特定商取引法(特商法)」です。この法律は消費者を守るために制定されたものであり、特に「通信販売」や「定期購入」、「広告表示」などに関して細かくルールが定められています。

しかし、「どこまでが違反なのか?」「何を表示すれば良いのか?」といった実務レベルでの悩みを抱える方も多く、対応を誤ると重大なペナルティにつながるリスクもあります。

本記事では、特商法の基礎知識から、ネット広告・定期購入における実務対応、最新の法規制の動向までを網羅的に解説。違反リスクを未然に防ぎ、安心してビジネスを展開するための一助となることを目的としています。

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)・・・正式名称は「特定商取引に関する法律」。訪問販売や通信販売などの取引において、消費者トラブルを未然に防止することを目的とした法律。表示義務や誇大広告の禁止、契約解除ルールなどが定められている。

特定商取引法とは?基本概要

インターネットを活用した取引や広告が一般化する中、消費者とのトラブルを未然に防ぐための法律として、特定商取引法(特商法)の重要性が増しています。

ここでは、特商法の目的や対象、具体的な取引類型についてわかりやすく整理します。

特定商取引法の目的と役割

特定商取引法は、悪質な勧誘や不当な取引によって消費者が被害を受けるのを防ぐために制定された法律です。特に情報格差の大きい「通信販売」や「訪問販売」などの取引において、誤認や強引な販売によるトラブルを防止する役割を担っています。

法の目的は、消費者利益の保護と健全な取引の確保です。そのため、事業者に対して適切な情報開示や誤認表示の禁止、クーリング・オフなどのルールが義務付けられています。

規制の対象となる「事業者」と保護される「消費者」

特商法は、「業として取引を行う事業者」に対して規制を課しています。たとえば、ECサイト運営者や定期購入サービスを提供する企業、アフィリエイト広告主などが対象です。

一方、保護されるのは「個人として商品やサービスを購入する消費者」です。企業間取引(BtoB)は原則として対象外ですが、誤認を招くような表示があれば、景品表示法など他の法令が適用されるケースもあります。

対象となる取引類型

特商法では、以下のような7つの取引類型を規制対象としています。

- 訪問販売

- 通信販売(ネット通販・テレビ通販など)

- 電話勧誘販売

- 連鎖販売取引(マルチ商法)

- 特定継続的役務提供(エステ・英会話など)

- 業務提供誘引販売取引(内職商法など)

- 訪問購入(自宅への出張買取など)

このうち、Webマーケティングやネット広告と特に関連が深いのが「通信販売」です。自社ECサイトだけでなく、アフィリエイト広告やSNS経由の販売も、すべてこのカテゴリに該当します。

通信販売(つうしんはんばい)・・・インターネット、テレビ、カタログ、新聞広告などを通じて行われる非対面の販売方法。特定商取引法により、事業者には事前の情報提供や返品特約の表示などが義務付けられている。

アフィリエイト広告・・・広告主が第三者(アフィリエイター)に商品やサービスを紹介させ、成果(購入や申込)に応じて報酬を支払う仕組みの広告。紹介方法が不適切な場合、広告主にも法的責任が問われることがある。

連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)・・・いわゆるマルチ商法。商品を購入した者が他人を販売組織に勧誘し、販売組織を拡大していく取引形態。特定商取引法により厳しく規制されている。

特定継続的役務提供(とくていけいぞくてきえきむていきょう)・・・長期間にわたって継続的に提供されるサービスのうち、トラブルが起きやすいとされる役務(エステ、語学教室、学習塾など)を指す。特定商取引法により契約内容の明示やクーリング・オフ制度が設けられている。

業務提供誘引販売取引(ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき)・・・「仕事を紹介する」などと誘って商品やサービスを購入させる取引形態。いわゆる内職商法に該当し、特定商取引法により広告や勧誘方法に制限がある。

訪問購入(ほうもんこうにゅう)・・・業者が消費者の自宅などを訪問して物品を買い取る取引形態。トラブル防止のため、書面交付やクーリング・オフ制度などが特定商取引法により定められている。

ネット広告における特商法の規制ポイント

デジタルマーケティングの普及により、Web広告やSNSによる情報発信が容易になった一方で、消費者を誤認させる広告も急増しています。特定商取引法は、こうした広告表現に対しても厳しいルールを定めており、違反すれば広告主だけでなく関係者全体に責任が及ぶ可能性があります。

Web広告・LP・SNS投稿が対象になる理由

特商法の「通信販売」に該当する取引は、実店舗を持たず、ネット上で商品やサービスを販売するすべてのビジネスが対象です。この中には、自社のランディングページ(LP)はもちろん、バナー広告やSNS広告、さらにはアフィリエイト広告も含まれます。

つまり、ユーザーの購入意思を喚起する目的で公開される全ての「広告表示」は、特商法上のルールに従う必要があるということです。

誇大表現や誤認させる記載の禁止

特商法では、消費者に不利益をもたらす可能性のある表現を厳しく制限しています。以下のような記載は、誇大広告・誤認表示として問題視される可能性があります。

- 実際には送料や手数料がかかるのに「完全無料」と表記

- 通常価格を過剰に高く見せ、割引率を大きく演出する

- 継続購入が前提の商品に「初回だけの申込み」と誤認させる表現

こうした表現は、たとえ一部の表現であっても、消費者を誤導する意図があると判断されれば行政指導や措置命令の対象となります。

ステルスマーケティングとPR表記義務

2023年の法改正により、いわゆるステルスマーケティング(ステマ)も規制の対象となりました。企業が依頼しているにもかかわらず、広告であることを隠して「一般人の感想」としてSNS投稿やレビューを掲載する行為は、PR表記の欠如により違法とみなされます。

たとえば、インフルエンサーやアフィリエイターに商品を紹介してもらう際には、以下のような明確な表記が必要です。

- 「#PR」「提供」「広告」「タイアップ」などのタグ

- ユーザーが一目で「広告である」とわかる位置・形式での表記

ステマは信頼を損なうだけでなく、法的責任にも直結するため、広告主側の管理が不可欠です。

広告主・ASP・アフィリエイターの責任範囲

ネット広告は複数の関係者が関与するため、特商法に違反した場合、誰がどこまで責任を負うのかが重要になります。

- 広告主(販売元):表示内容の最終責任を持ち、違反があった場合に行政処分の対象になりやすい

- ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ):自社のネットワーク内での管理義務があり、場合によっては連帯責任を問われる

- アフィリエイター(個人・法人):表現方法の責任を持ち、違反があれば契約解除や報酬停止などのペナルティ対象になる

広告主は、自社のプロモーションを第三者に任せる場合でも、「知らなかった」では済まされません。全体の運用フローを見直し、ガイドラインの整備や教育が必要です。

ランディングページ・・・Web広告などをクリックした際に表示される専用のページ。商品やサービスの申込み・購入など、特定の行動を促す設計がされており、特商法の通信販売における表示義務の対象となる。

誇大広告(こだいこうこく)・・・実際の性能や価格以上によく見せようとする過剰な表現の広告。消費者が誤認する可能性がある場合、特定商取引法や景品表示法で規制対象となる。

誤認表示(ごにんひょうじ)・・・消費者が商品やサービスの内容について誤解するような記載。実際の価格やサービス内容と異なる印象を与えるものが該当し、特商法・景品表示法で禁止されている。

ステルスマーケティング・・・広告であることを隠し、あたかも個人の体験談やレビューのように装って商品を宣伝する手法。2023年から景品表示法の不当表示として明確に規制された。

PR表記(ぴーあーるひょうき)・・・企業から報酬や商品提供を受けた場合に、SNS投稿やレビューに「#PR」や「提供」などのタグを明示すること。広告であると分かるようにする義務がある。

ASP(えーえすぴー)・・・アフィリエイト・サービス・プロバイダの略。広告主とアフィリエイターを仲介するプラットフォームで、広告内容の管理責任を一部負う場合がある。

アフィリエイター・・・自分のブログやSNSなどで他社の商品・サービスを紹介し、成果報酬を得る個人または法人。表示ルールに違反した場合、報酬停止や契約解除などの措置を受けることがある。

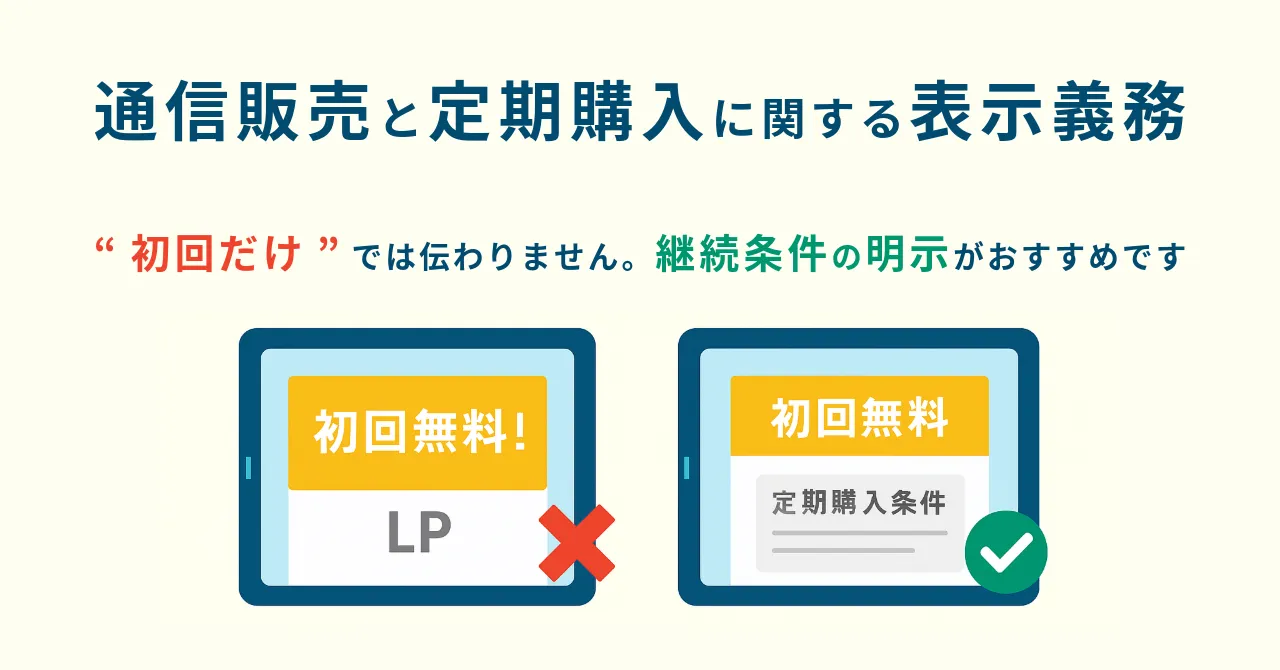

通信販売と定期購入に関する表示義務

特定商取引法では、通信販売を行う事業者に対して、明確かつ正確な情報の開示を義務づけています。とくに「定期購入(サブスクリプション)」においては、初回価格の見せ方や自動継続の案内など、注意すべき表示ルールが多数存在します。

ここでは、通販事業者が対応すべき主な表示義務と、そのポイントを解説します。

通販事業者に求められる「特定商取引法に基づく表示」項目

通信販売を行う際には、特定商取引法に基づいて以下の情報をWebサイト上に明示する必要があります。

- 販売事業者の氏名または名称、住所、電話番号

- 販売価格、送料、その他の付帯費用

- 代金の支払時期および方法

- 商品の引渡時期

- 返品・キャンセルに関する条件

- 定期購入の場合の契約期間や解約条件

- 申し込みの有効期限(ある場合)

これらは「特定商取引法に基づく表示」として、ユーザーが簡単に確認できる場所(たとえばLPの下部や専用ページ)に掲載する必要があります。リンク先任せやPDF形式のみでは不十分とされるケースもあるため、Webページ上で常時確認できる状態が理想です。

定期購入における初回限定・自動継続の表記ルール

定期購入型商品の販売ページでよく問題になるのが、「初回○○円」といった表記です。ユーザーが「1回だけの注文」と誤解するような記載は、特商法上の誤認表示に該当する可能性があります。

以下のような点に注意しましょう。

- 「定期購入である」ことを明確に、かつユーザーが見逃さない位置に記載する

- 契約回数の縛り(○回以上継続が必要など)がある場合は明示する

- 初回価格・2回目以降の価格・送料・請求タイミングなどを正確に記載する

- 自動継続の条件・解約方法を読みやすい形で提示する

広告・LPで「初回無料」や「お試し」といった文言を強調し、契約の継続性を小さく記載する手法は、実際に行政指導の対象となった例が多数あります。

解約方法の明記と「わかりやすさ」の基準とは?

消費者庁の指導においても強調されているのが、「解約方法」の明確化と簡便さです。

たとえば以下のような対応が望ましいとされています。

- 「マイページから簡単に解約できる」などの仕組みを設ける

- 解約に関する記載は、購入前の段階でも確認可能にしておく

- 電話のみ対応や、受付時間が極端に短いなどの制限は不当とされる場合がある

また、解約に必要な手続きが複雑だったり、情報が見つけにくかったりする場合も、「表示義務違反」として指摘されることがあるため、ユーザー目線での導線設計が重要です。

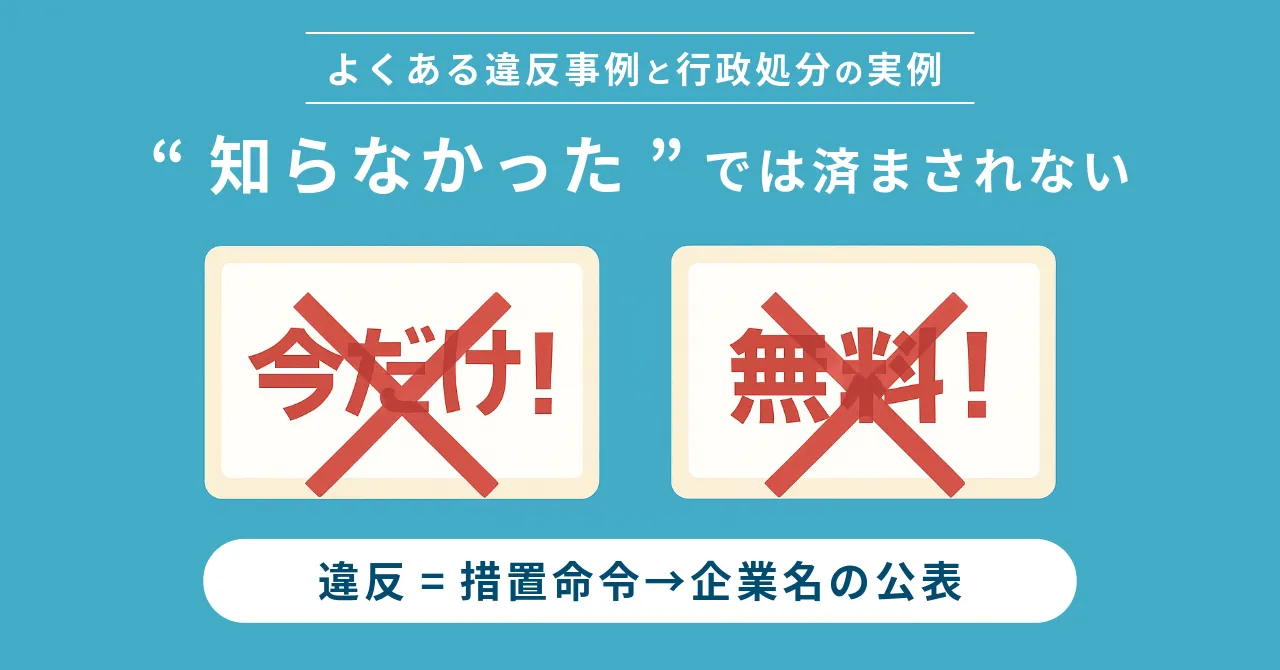

よくある違反事例と行政処分の実例

特定商取引法に違反した場合、企業にとっては信用失墜や売上減少だけでなく、行政処分や法的責任という大きなリスクが伴います。ここでは、実際に消費者庁から措置命令を受けた事例をもとに、どのような行為が違反とみなされるのかを具体的に解説します。

消費者庁による措置命令や指導の内容

特商法違反に対する主な処分として、「措置命令」が発動されます。これは、違法な表示や契約方式を停止させるとともに、将来的な再発防止を命じる行政処分であり、違反内容は企業名とともに公表されるため、社会的な信用にも大きな影響を及ぼします。

さらに、命令だけでなく、企業が自主的な是正措置を取るよう「指導」が行われる場合もありますが、これもWeb上や報道で取り上げられることが多いため、企業イメージを損なう結果になりかねません。

表記ミス・誤解を招く文言が招くリスク

特商法違反の多くは、明らかな詐欺行為ではなく「軽微な表記ミス」や「曖昧な表現」に起因します。たとえば次のような記載が、行政処分の引き金になることがあります。

- 通常価格の記載が曖昧で、割引率が実態と異なる

- 「今だけ限定」としながら、常にキャンペーンを継続している

- 定期購入契約であることを小さな文字や目立たない場所でしか明示していない

こうした文言は「故意ではない」としても、消費者の誤認を招いた場合には違反と判断されるため、慎重な確認とチェック体制の構築が必要です。

定期購入での「初回無料・実質有料」トラブル例

定期購入サービスに関するトラブルで特に多いのが、「初回無料」「お試し価格」などの表現に関する違反です。消費者が「1回限りの購入」と誤認して申込みをしたにもかかわらず、実際には数回分の継続購入が契約条件となっており、2回目以降に高額請求が発生する、といったケースが後を絶ちません。

2022年には、美容サプリメントを販売していた企業がこのような表記で措置命令を受けており、「契約の締結を誘引するために、実態とは異なる価格表示を行った」と認定されています。

実際の企業名を挙げた処分事例の要点整理

いくつかの代表的な違反事例を挙げてみましょう。

- 株式会社ファビウス(2020年):LPで定期購入であることを目立たない場所にしか記載しておらず、「初回500円」という表示で誤認を招いたとして措置命令。

- 株式会社シーボン(2022年):通常価格を過大に見せかけた割引表示が問題視され、景品表示法および特商法の両方に基づき指導。

- 健康食品販売企業A社(仮名・2023年):SNSを使ったステルスマーケティングに対して「広告であることの表示義務違反」として初の行政処分。

これらの例からもわかるように、小さな表記の工夫が大きな法的責任に直結することがあるため、実務担当者は十分な法令理解とチェック体制を持つことが不可欠です。

措置命令(しょちめいれい)・・・消費者庁などの行政機関が、特定商取引法違反などの不適切な取引に対して出す法的命令。違反行為の中止と再発防止を求めるもので、公表されることで企業の信用に大きな影響を与える。

特商法対策のためのチェックリスト

特定商取引法への違反は、「うっかりミス」や「認識不足」からでも発生しやすいため、日常的に確認できるチェック体制の整備が重要です。このセクションでは、LPや広告制作時の注意点をはじめ、定期購入やアフィリエイト広告を運用する際に確認すべきポイントを項目別に整理します。

LP・広告クリエイティブ制作時の注意点

ランディングページやWeb広告を制作する際は、次の点を意識してチェックしましょう。

- 商品やサービスの価格、送料、回数縛りの有無を正しく記載しているか

- 「今だけ」「限定」「特別価格」などの文言が事実に基づいているか

- 解約や返金など、ユーザーに不利益が及ぶ情報も目立つ形で記載しているか

- 初回価格と2回目以降の価格差が明確に記載されているか

表現に自信が持てない場合は、法務担当者や第三者チェックを入れる仕組みを導入するのも効果的です。

定期購入商品の商品ページチェック項目

定期購入の場合、消費者の誤認を防ぐための「わかりやすさ」が重要です。以下のような表示ができているか確認しましょう。

- 「定期購入」「継続契約」であることをページ上部に明記しているか

- 解約方法や問い合わせ窓口を、購入前にも確認できる状態にあるか

- 初回価格と通常価格を並列表示して、継続負担が理解できる設計になっているか

- 縛り回数やキャンセル可能時期などの契約条件が明示されているか

小さな文字やフッターのみの記載では不十分とされるため、ユーザーがスクロールせずに気づける設計が求められます。

アフィリエイター向け注意点(PR表記・正確な訴求)

アフィリエイト広告も特商法の対象となるため、紹介者であるアフィリエイターに対してもルールの共有と管理が必要です。

- 紹介記事に「PR」「広告」「アフィリエイト広告」といった明示的な表記があるか

- 実際のサービス内容と異なる過剰な訴求や誤認表現がないか

- キャンペーン期間や条件が正確に反映されているか

広告主は、「外部パートナーに任せているから責任はない」とは言えません。ガイドラインを作成し、定期的なレビュー体制を整えることが重要です。

責任の所在を明確にした契約書・運用ルールの整備

広告主、制作会社、ASP、アフィリエイターなど、関係者が多くなるほど責任の所在が曖昧になりがちです。以下のような体制を整えると、トラブル予防につながります。

- 表示責任やチェックフローを明記した契約書を交わす

- 誤表示発生時の対応方針(修正期限・報告義務など)を明文化する

- 運用マニュアルや広告表現のレギュレーションを定期的に更新する

ルールを整えることは、万一の行政指導に対する備えにもなります。

レギュレーション・・・英語の「regulation(規則・規制)」に由来する言葉で、広告やマーケティングの分野では「運用上のルール」や「表現ガイドライン」の意味で使われる。特定商取引法や景品表示法への対応を目的として、広告表現や表示方法について社内外で守るべき基準を定めた文書やルールセットを指す。

法改正やガイドラインの最新動向

近年、デジタル広告の拡大とともに消費者トラブルが増加しており、それに対応するかたちで特定商取引法や関連ガイドラインもアップデートされています。とくにステルスマーケティングの明確な規制導入は、事業者に大きな影響を与えました。

ここでは、最新の法規制と業界の対応状況を整理します。

ステルスマーケティングの明確な規制強化(2023年施行)

2023年10月1日、景品表示法において「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が新たに不当表示として追加され、いわゆるステルスマーケティングが違法となりました。広告であることを隠して商品やサービスを紹介する行為が、景品表示法違反とみなされる可能性があります。

この改正により、広告であることを明示せず、一般消費者が広告と気づけない場合、その表示は「不当表示」として扱われ、景品表示法に基づく行政指導や措置命令の対象となる可能性があります。規制の直接の対象は広告主(事業者)ですが、広告主が表示内容の決定に関与している場合、アフィリエイターやインフルエンサーの発信内容にも責任が及ぶ可能性があります。

デジタル広告に関する消費者庁の最新ガイドライン

消費者庁は2023年以降、デジタル広告に関する複数のガイドラインを公表しています。その中で特に注目すべきは、以下のような内容です。

- 「広告であること」の明示義務:フォロワーが気付くような位置と形式でのPR表記が必要

- アフィリエイト広告の責任所在:広告主も最終責任を負うと明記

- 解約方法や価格の明瞭表示:定期購入の場合、契約条件の見える化が必須

これらのガイドラインは法的拘束力こそありませんが、違反が続けば行政指導や措置命令の根拠とされることもあり、事実上のルールとして遵守が求められています。

法改正に向けた業界の自主ルール・ガバナンス整備の流れ

業界団体や企業の間でも、消費者保護を前提とした自主ルールの整備が進んでいます。たとえば、JIAA(日本インタラクティブ広告協会)やJAIPA(日本インターネットプロバイダー協会)などは、広告掲載基準やPR表記ガイドラインを公開し、加盟企業に順守を促しています。

さらに、大手ASP各社もアフィリエイターへの教育プログラムやガイドライン配布を強化しており、「自社だけが良ければいい」という運用から、「業界全体で信頼を守る」体制へと変わりつつあります。

ガイドライン・・・特定の分野や業界における行動や判断の指針。法的拘束力はないが、遵守しない場合、行政指導や措置命令の対象となることがある。

JIAA(じぇいあいえーえー)・・・日本インタラクティブ広告協会の略称。インターネット広告の健全な発展を目的として、広告掲載基準やガイドラインの策定・普及活動を行っている業界団体。

JAIPA(じゃいぱ)・・・日本インターネットプロバイダー協会の略称。インターネットサービスの提供者による業界団体で、インターネットの健全な発展と利用者保護を目的とした活動を行っている。

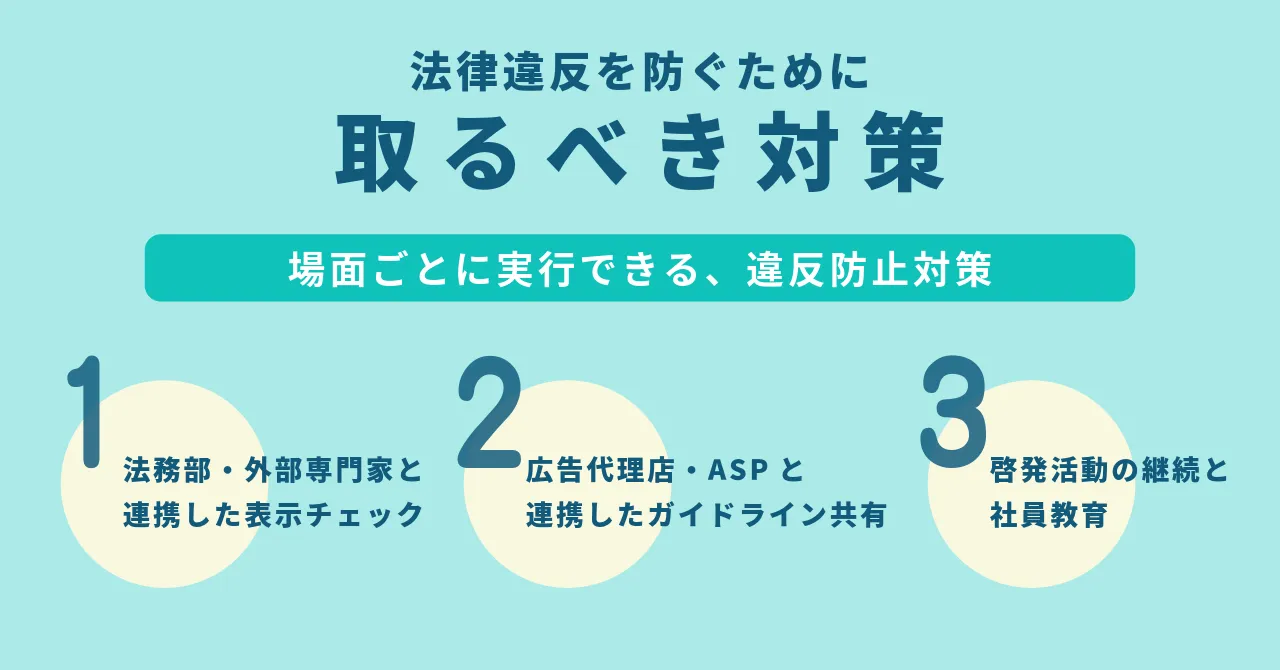

法律違反を防ぐために取るべき対策

特定商取引法をはじめとする広告関連法への違反は、企業にとって大きなリスクとなります。とくにデジタル広告や定期購入サービスでは、表現の「つもりミス」や確認不足が重大なトラブルに発展しかねません。

ここでは、違反を未然に防ぐための具体的な取り組みを3つの視点から紹介します。

法務部・外部専門家と連携した表示チェック体制

まず基本となるのが、広告表示の法的チェック体制を社内に確立することです。法務部門が存在する企業であれば、LPやバナー、ステマ対応表記などを公開前にレビューするワークフローを構築することが有効です。

一方、法務リソースが限られる中小企業では、弁護士や外部の広告法専門家にスポットで監修を依頼する方法もあります。違反リスクの高い表現(例:初回無料・定期縛り・割引訴求など)だけでも専門家の目を通すだけで、トラブル回避につながります。

広告代理店・ASPと連携したガイドライン共有

自社で完結しない広告運用(例:アフィリエイト・SNS・インフルエンサー施策)では、関係者との情報共有が極めて重要です。

たとえば、広告代理店やASPと次のような連携を取ることが推奨されます。

- PR表記のガイドラインを共有し、パートナーにも明示的な表示を徹底

- 表示チェックシートや例文集を配布して誤認表現を防止

- 過去の指摘事例や措置命令を共有し、関係者に危機感を持たせる

広告主が「掲載先を把握しない」「訴求文のチェックをしない」状態は、監督義務違反として処分の対象になるリスクがあるため、積極的な関与が求められます。

啓発活動の継続と社員教育の重要性

特商法違反の多くは、「違反だと知らなかった」ことに起因します。だからこそ、社内全体での教育と意識向上が不可欠です。

具体的な取り組みとしては、

- 月1回のミーティングで違反事例を共有

- 社内マニュアルやチェックリストの整備

- 社員やパートナー向けの法令研修の実施(オンライン講座も可)

広告を制作・運用する担当者だけでなく、企画や営業、CS(カスタマーサポート)など全社的な理解が、リスク管理の質を左右します。

まとめと今後の対応

特定商取引法に対する理解は、単なる法令遵守にとどまらず、企業の信頼性やブランド価値を守るためにも極めて重要です。ここでは、本記事で解説してきたポイントを振り返りつつ、今後の実務で取り組むべきアクションについて整理します。

本記事の要点整理

まずは、本記事で紹介した特商法に関する重要なポイントを確認しましょう。

- 特商法の基本とネット広告・定期購入の関係性

通信販売や定期購入は、ネット経由の販売手法であっても、すべて特定商取引法の適用対象となります。特に「わかりやすさ」や「正確な表示」が求められるため、表現の工夫と配慮が必要です。 - 広告主・ASP・アフィリエイターそれぞれの責任

広告主は最終責任を負う立場として、自社だけでなく外部パートナーへの管理体制も整備すべきです。ASPは中間管理者としてガイドラインや審査体制を持ち、アフィリエイターも正確な情報発信とPR表記の義務を負っています。 - ステマ対策とPR表記の義務

2023年の法改正により、PR表記の欠如は法的な「違反」とされるようになりました。SNS・ブログ・動画を問わず、すべての広告で「広告であることを明示する」姿勢が求められます。

これらを正しく理解し、日々の運用に落とし込むことが、トラブルを未然に防ぎ、消費者との信頼関係を築く土台となります。

今後のアクション

今後、特商法対応をより確実なものにするためには、次のような取り組みが重要です。

- 法令遵守への意識を強めることが信頼性向上につながる

単に罰則を恐れて対応するのではなく、ユーザーにとって誠実で透明性のある表現を心がけることが、結果として企業の信頼やファンの獲得につながります。 - 情報収集・体制整備の継続がカギ

消費者庁の最新情報や業界ガイドラインを定期的に確認し、表示内容や運用フローを見直す習慣を持ちましょう。また、表記ルールや広告方針をアップデートし続けることで、時代に合った法令対応が可能になります。

広告表現の自由と規制のバランスを見極めながら、「消費者に正しく伝える」ことを第一に考える姿勢が、これからの企業活動に求められています。

よくある質問(FAQ)

特定商取引法に関する表示や広告表現については、多くの企業が共通して抱える疑問があります。このセクションでは、よく寄せられる質問に対して、実務的な観点から分かりやすく回答します。

Q1:特商法の表示はどのページに必要ですか?

A: 通信販売に該当する商品・サービスを販売している場合、購入ページ(LP)から容易にアクセスできる場所に「特定商取引法に基づく表記」を掲載する必要があります。販売事業者の氏名・所在地・連絡先・返品ポリシーなど、法定項目をすべて明記したページへのリンクを、フッターやナビゲーションなどに設けてください。

Q2:初回無料でも「定期購入」の明記は必要ですか?

A: 必須です。たとえ「初回無料」「お試し価格」などの訴求であっても、購入者が誤解しないよう、目立つ位置と分かりやすい文言で記載することが法令で求められています。

Q3:アフィリエイトでも事業者の責任は発生しますか?

A: 発生します。アフィリエイターが不適切な表現を用いた場合でも、広告主としての責任を免れることはできません。ASPやアフィリエイターに対して、あらかじめガイドラインや禁止表現リストを提示し、違反があれば迅速に修正・停止できる体制を整えておくことが重要です。

Q4:SNS投稿にも特商法や景品表示法の規制は適用されますか?

A: はい、適用されます。とくに企業アカウントやインフルエンサーとのタイアップ投稿など、商品の販売促進を目的とする投稿は広告とみなされる可能性が高く、法令の表示義務の対象となります。

また、報酬や無償提供を受けているにもかかわらず、その事実を明示せずに商品を紹介する行為は、ステルスマーケティング(ステマ)として景品表示法違反に該当するおそれがあります。

Q5:自社サイトではないプラットフォーム(楽天・Amazonなど)でも表示義務はありますか?

A: はい、該当します。たとえ楽天市場やAmazonのようなモール型プラットフォーム内で販売している場合でも、出店者(販売者)には特定商取引法に基づく表示義務があります。

各モールの規約に基づいて販売者情報の掲載が求められており、商品ページからリンクで確認できる状態にしておくことが必要です。