- 広告とわからない投稿ってどこからがステマになるの?と悩んでいる

- SNSやインフルエンサー施策でPR表記の基準がわからず不安

- ステマの規制がいつから始まって、どう対応すればよいのか知りたい

ステルスマーケティング(通称:ステマ)は、広告であることを隠して行う宣伝手法として、近年ますます注目されています。SNSやYouTube、ブログなどの個人発信が広がるなかで、自然な口コミと見せかけたPR活動が問題視されるケースが増加しており、企業・インフルエンサーの双方にとって大きなリスクとなりつつあります。

とくに2023年には、消費者庁が景品表示法においてステマを「不当表示」として明確に規制対象に加える法改正を実施し、実務対応の重要性が一気に高まりました。

本記事では、ステマの定義や規制の背景、どのような表現が違反になるのか、そして広告主やPR関係者が取るべき対応までを網羅的に解説します。

「ステマと判断されないために、何をすべきか?」を知るためのガイドとして、ぜひご活用ください。

景品表示法(けいひんひょうじほう)・・・正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。消費者が商品やサービスを正しく選択できるよう、不当な表示や過大な景品の提供を禁止する法律。2023年10月1日より、ステルスマーケティングも不当表示として規制対象となった。

ステルスマーケティングとは?基本的な定義と特徴

SNSやレビューサイトの発展により、誰もが情報発信者になれる時代。そんな中で問題視されているのが、「広告と気づかれないまま消費者に影響を与える」ステルスマーケティング(ステマ)です。

この章では、ステマの定義と構造的な特徴、そしてなぜ問題なのかを解説します。

ステルスマーケティング(ステマ)の意味・定義

ステルスマーケティングとは、企業や広告主から対価(報酬や商品提供など)を受け取って宣伝しているにもかかわらず、広告であることを明示しないまま行うマーケティング手法のことです。

たとえば、インフルエンサーが「自分で選んで買った」と見せかけて企業から提供された商品を紹介する、ブログ記事で広告とわからないように商品の魅力を伝える、などが該当します。

「PR」「広告」「提供」などの表記がないため、一般の読者や視聴者はそれを中立的な個人の意見や感想だと誤認してしまいます。

広告と非広告の違い/第三者のふりをした宣伝

広告には本来、「誰が」「何のために」情報を発信しているかが明確にされている必要があります。企業が直接発信する公式情報であれば、広告であることは一目瞭然です。

しかし、ステマは“第三者の声”を装いながら、実際には企業の意図に基づいた内容を発信しているため、受け手にとっては「信用できる口コミ」と受け取られてしまうのが問題です。

この構造が、消費者に対する不当表示や信頼の裏切りとして、近年強く批判されるようになっています。

消費者が「広告だと気づかないこと」の問題点

ステルスマーケティングの最大の問題は、消費者が「本音の情報」だと信じていた内容が、実は企業の広告だったと後から知ることで、「だまされた」と感じてしまい、企業や発信者への信頼を失ってしまうことです。

- 本音のレビューだと思ったら広告だった

- 信頼していたインフルエンサーが企業案件を隠していた

- 結果的に高額商品を購入して後悔した

こうした体験は、企業にとっても信頼やブランド価値の毀損につながり、短期的な成果以上に大きなリスクとなることを理解しておく必要があります。

インフルエンサー・・・SNSやブログ、YouTubeなどのプラットフォームで多くのフォロワーを持ち、発信する情報が購買行動などに影響を与える人物。企業は商品やサービスの宣伝を目的にインフルエンサーと提携することがあるが、広告であることを明示しない場合、ステルスマーケティングと見なされる可能性がある。

PR表記(ぴーあーるひょうき)・・・「Public Relations(広報)」の略で、企業や団体が自社の商品やサービスを宣伝する際に使用する表記。SNSやブログなどで企業から報酬や商品提供を受けて情報発信を行う場合、消費者に誤認を与えないために「PR」「広告」「提供」などの明示が求められる。

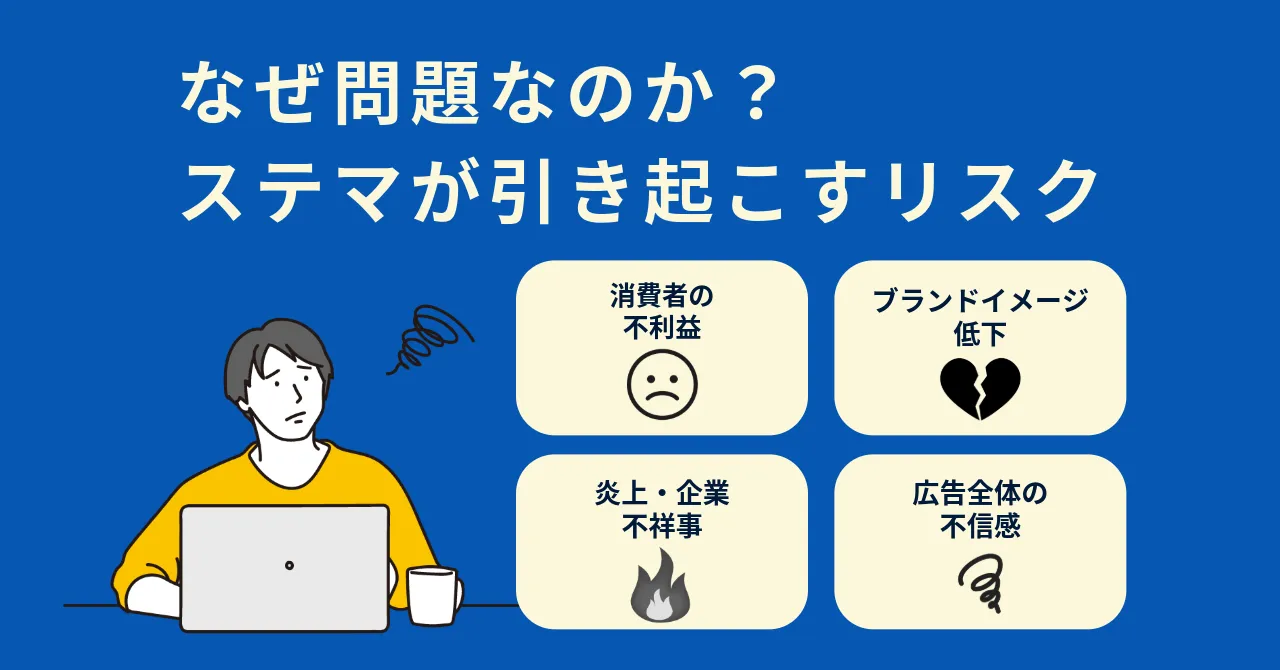

なぜ問題なのか?ステマが引き起こすリスク

ステルスマーケティングは一見、効果的なプロモーション手法に見えるかもしれません。しかしその裏には、消費者の信頼を損ない、企業や業界全体に深刻なダメージを与えるリスクが潜んでいます。

ここでは、ステマがもたらす代表的な4つの問題点について解説します。

消費者が不利益を被る可能性(誤認・誇大評価)

ステマが最も問題視される理由のひとつが、消費者に誤った情報を与えることによる不利益の発生です。

本来、ユーザーはレビューや投稿を通じて「リアルな意見」を参考にして商品やサービスを選びます。しかし、それが企業による“広告”であった場合、内容にバイアスがかかっていたり、誇大に表現されていたりすることがあります。

たとえば、

- 実際には効果が限定的な美容商品を「劇的に変わった!」と紹介

- 高額なサプリメントを「医師が推奨」として紹介(実際にはPR案件)

こうしたケースでは、消費者が本来得られたはずの選択機会を奪われたことになり、結果的に経済的・心理的な損失を被ることになります。

信頼を損なうことでブランドイメージが低下する

一度でも「ステマをしていた」と認知された企業やインフルエンサーは、信頼を一気に失います。とくにSNS上では拡散力が高く、「炎上」が連鎖するリスクも大きいため、長期的に見てブランディング上の大きな損失となります。

実際、「バズって売れた」直後にステマが発覚し、商品回収や謝罪に追い込まれたケースも少なくありません。

広告効果の一瞬の伸びより、失う信用の重さを理解する必要があります。

炎上・炎上商法・企業不祥事への発展事例

ステマによる問題が発覚した際、状況によっては単なる批判を超えて、「企業不祥事」や「違法広告」として報道される可能性もあります。

例えば、

- 商品の購入ページや紹介記事にPR表記がなかった

- 複数のインフルエンサーが同じ文面で「個人の感想」と装って投稿

- 社内で「炎上しても話題になればOK」と認識されていた(いわゆる炎上商法)

こうした事例では、メディア報道や株価への影響、行政指導など、企業活動全体にネガティブな影響を及ぼします。

広告業界・プラットフォーム側の信頼性への影響

ステマが横行すると、消費者は広告や口コミ全体を「疑って見る」ようになります。結果として、正しく誠実に広告運用をしている企業までもが信頼を失う構造が生まれます。

さらに、YouTube・Instagram・TikTokなどのプラットフォーム側にも「対策が甘い」「責任を取っていない」といった批判が集まり、広告運用の制限やガイドラインの強化が進む可能性もあります。

炎上(えんじょう)・・・インターネット上で、特定の発言や行動が批判や非難の対象となり、短期間で大量のコメントや拡散が行われる現象。企業や個人が不適切な対応をした場合、信頼の失墜やブランドイメージの悪化につながることがある。

炎上商法(えんじょうしょうほう)・・・意図的に炎上を引き起こすことで注目を集め、話題性や認知度の向上を狙うマーケティング手法。短期的な効果はあるが、長期的にはブランド価値の低下や消費者の信頼喪失を招くリスクが高い。

プラットフォーム・・・SNSや動画共有サイトなど、ユーザーがコンテンツを発信・共有できるインターネット上のサービス基盤。企業やインフルエンサーが情報発信を行う場として利用されるが、ステマの温床となることもあり、運営側には適切なガイドラインの整備が求められる。

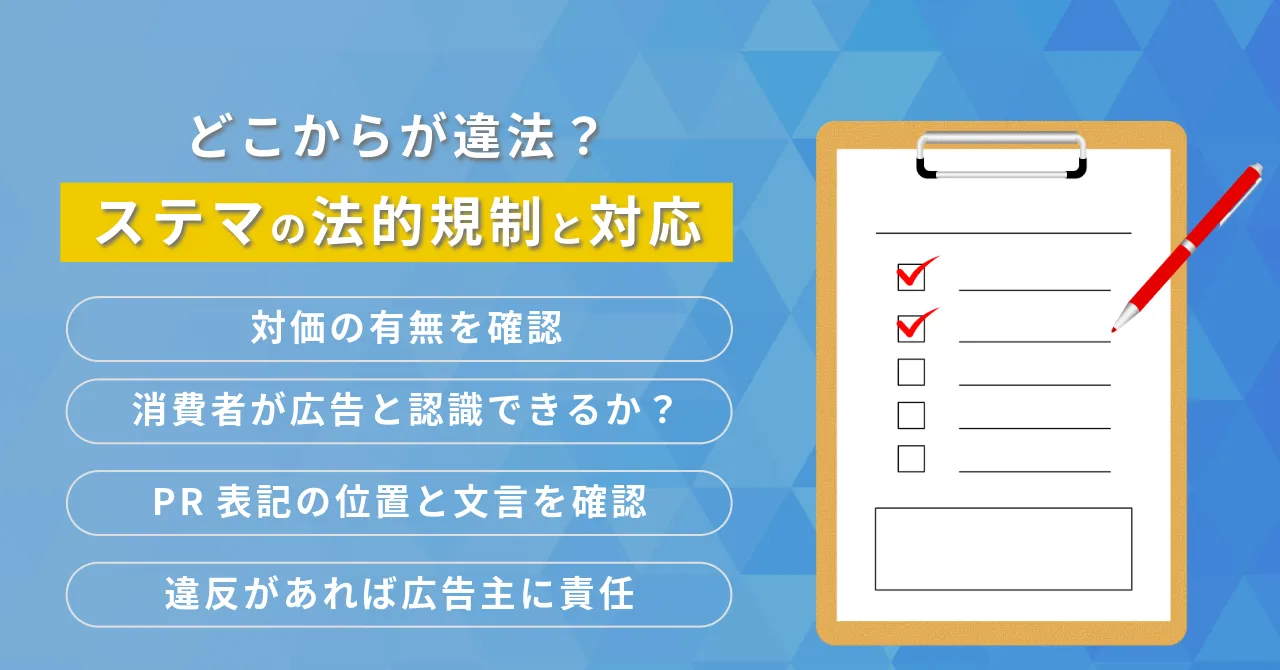

どこからが違法?ステマの法的規制と対応

SNSやYouTube、ブログを通じた商品紹介が一般化する中、「どのような行為が法律に抵触するのか」を正確に理解しておくことは、広告主・制作者双方にとって極めて重要です。2023年には法改正が行われ、ステマが明確に「違法」とされるケースも増えてきました。ここでは、最新の法規制と実務における注意点を解説します。

景品表示法による「不当表示」としての規制

これまでステマは明確な法律上の規制がなく、「グレーゾーン」とも言われてきましたが、2023年10月に景品表示法の改正が施行され、状況は一変しました。

ステマは、「広告主の意図によって表示されているにもかかわらず、それが広告であると分からない」場合、不当表示(優良誤認表示または有利誤認表示)に該当する可能性があるとされ、法的に明確な対象となったのです。

2023年10月施行のステマ規制内容

2023年10月1日から施行された景品表示法の改正では、広告であるにも関わらず「広告であることの表示がされていない」場合、その表示を行った事業者に対して措置命令などの行政処分が下される可能性があります。

重要なのは、「広告主の依頼によって表示されたもの」と「消費者が広告だと認識できる状態になっているかどうか」という2つの観点です。

たとえ報酬が金銭ではなく商品提供であっても、「対価の提供」があればステマ規制の対象になります。

「広告であることの明示義務」の具体的要件

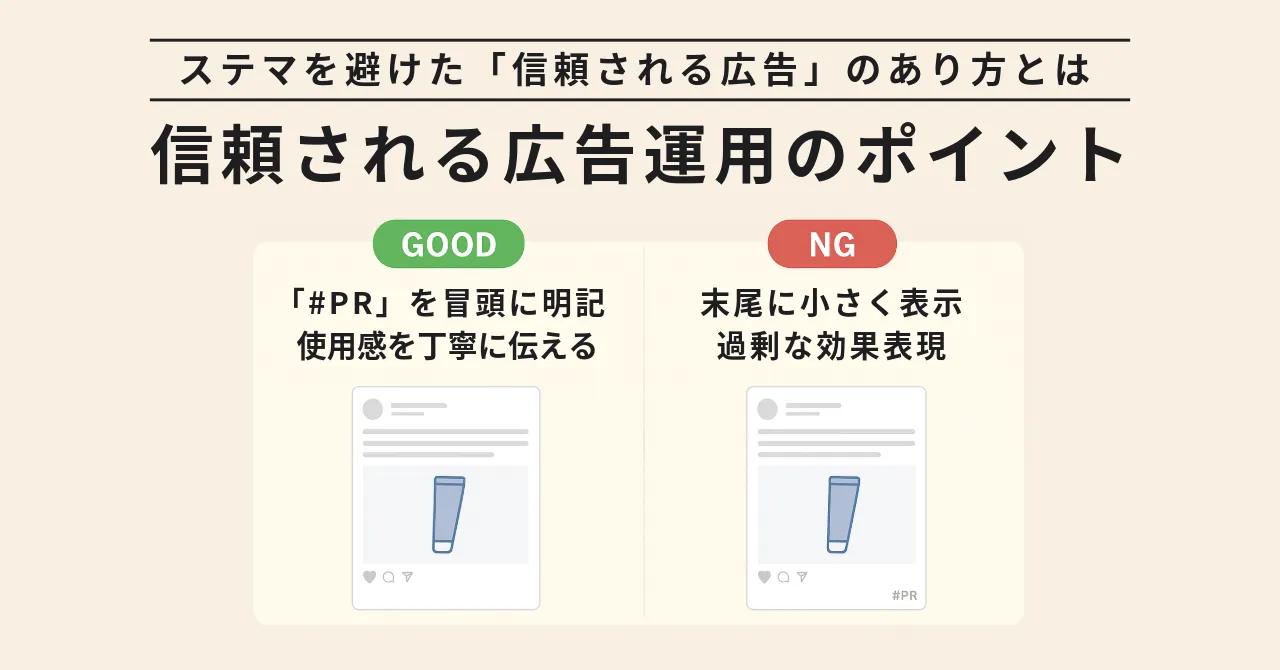

ステマとみなされないためには、次のようなルールに沿って**「広告であること」を明示**する必要があります。

- 「PR」「広告」「提供」などの表示を、投稿の冒頭・目立つ場所に記載する

- 表示は「誰でも読める日本語で」「視認性の高い形式で」あること

- ハッシュタグのみ(例:「#PR」)でもOKだが、投稿の最後に小さく記載するだけでは不十分とされるケースもある

広告である旨の表記が不適切だと、消費者庁からの指導・行政処分の対象となります。

PR表記がないと違反になるケースの例

具体的には、次のようなケースが「違反の可能性がある」とされます。

- インフルエンサーに商品の提供を行ったが、投稿に一切PR表記がない

- アフィリエイトブログで商品リンクを紹介しているが、広告であることを明示していない

- モニター記事で「レビュー」と称して紹介しているが、企業から依頼された内容であることが伏せられている

これらのケースでは、広告主(企業)側が最終的な責任を問われることになります。したがって、自社だけでなく外部パートナーへのガイドライン提示と確認体制の整備が不可欠です。

アフィリエイト・・・ウェブサイトやブログの運営者が、企業の商品やサービスを紹介し、そのリンクを通じて購入や申し込みが行われた際に報酬を得る仕組み。広告であることを明示しない場合、ステルスマーケティングと見なされる可能性がある。

モニター記事・・・企業が商品やサービスを提供し、消費者やインフルエンサーがその体験を記事や投稿として紹介するもの。企業からの依頼や報酬がある場合、広告であることを明示しないとステルスマーケティングと見なされる可能性がある。

措置命令(そちめいれい)・・・消費者庁が、景品表示法違反と認定した事業者に対して行う行政処分。違反行為の停止や再発防止策の実施などが命じられる。ステルスマーケティングが不当表示と判断された場合、措置命令の対象となる。

実際に起きたステマ事例と行政処分

ステルスマーケティングが「違法行為」として注目を集めるようになった背景には、実際に大きな社会問題へと発展した事例の存在があります。ここでは、芸能人やインフルエンサーによるステマ騒動、消費者庁の対応、そしてステマがどのように発覚するのかといった点を具体的に解説します。

芸能人・インフルエンサーによるステマ騒動

ステルスマーケティングが社会的に問題視されるようになった大きなきっかけの一つが、2012年に発覚した「ペニーオークション詐欺事件」です。

この事件では、複数の芸能人が報酬を受け取りながら、実際には落札していない商品を「自分で選んで使っている」と誤認させる形でブログやSNSに投稿していました。

広告表記もなく、第三者の感想を装った投稿が続いていたことから、批判が殺到しました。

この一件をきっかけに、広告案件であることを明示せずに投稿する行為が「ステルスマーケティング(ステマ)」として一般的に知られるようになり、以降はインフルエンサーや芸能人の広告表記への意識も高まってきました。

また、2019年には、映画『アナと雪の女王2』の公開に合わせて、複数の漫画家が同時に感想漫画をTwitterに投稿したことが「ステマではないか」と指摘され、配給元のウォルト・ディズニー・ジャパンが謝罪する事態となりました。

このように、ステルスマーケティングは消費者の信頼を損ない、企業や関係者にとって大きなリスクとなることが改めて認識されるようになっています。

食品・美容・健康ジャンルでの摘発例

特にステマのリスクが高いのが、食品・サプリメント・美容系商品などのジャンルです。効果や安全性を謳う際には科学的根拠が求められるにもかかわらず、インフルエンサーやブロガーが「飲んだだけで痩せた」「肌が一晩で変わった」など、過剰で誤解を招く表現を広告と明かさずに投稿していたケースが散見されます。

たとえばあるダイエットサプリ企業では、PRであることを伏せたモニター投稿がSNS上で拡散され、消費者庁から注意喚起がなされました。このような過度な表現と広告表記の欠如は、二重の違反行為となり、企業・紹介者双方の責任が問われます。

消費者庁からの措置命令や指導の実例紹介

ステマの法的リスクが高まった背景には、消費者庁が積極的に対応を強化していることも挙げられます。

2023年10月の法改正以降、PR表記を怠った複数の企業に対して行政指導が行われています。たとえば、化粧品を販売する事業者がアフィリエイト経由で収益を得る広告を展開しながら、紹介記事に「広告」であることを明記していなかったとして、掲載停止措置を受けました。

このように、広告表現だけでなく「表示責任の所在」「外部委託管理体制」まで問われるのが、現在の法運用の特徴です。

なぜ発覚したのか?メディア報道とSNS炎上の連鎖

ステマが発覚するケースの多くは、消費者からの指摘やSNS上の違和感の共有がきっかけです。

- 「この人、同じ商品ばかり紹介していて不自然」

- 「他の投稿者も同じ文言を使っている」

- 「広告って書いてないけど、案件っぽい」

こうした違和感が拡散され、まとめサイトやニュースメディアが報じることで、企業やインフルエンサーが謝罪に追い込まれるという流れが頻発しています。

ステマは発覚のリスクが非常に高く、結果的に大きな炎上や不祥事に発展するという点を、広告関係者は強く意識する必要があります。

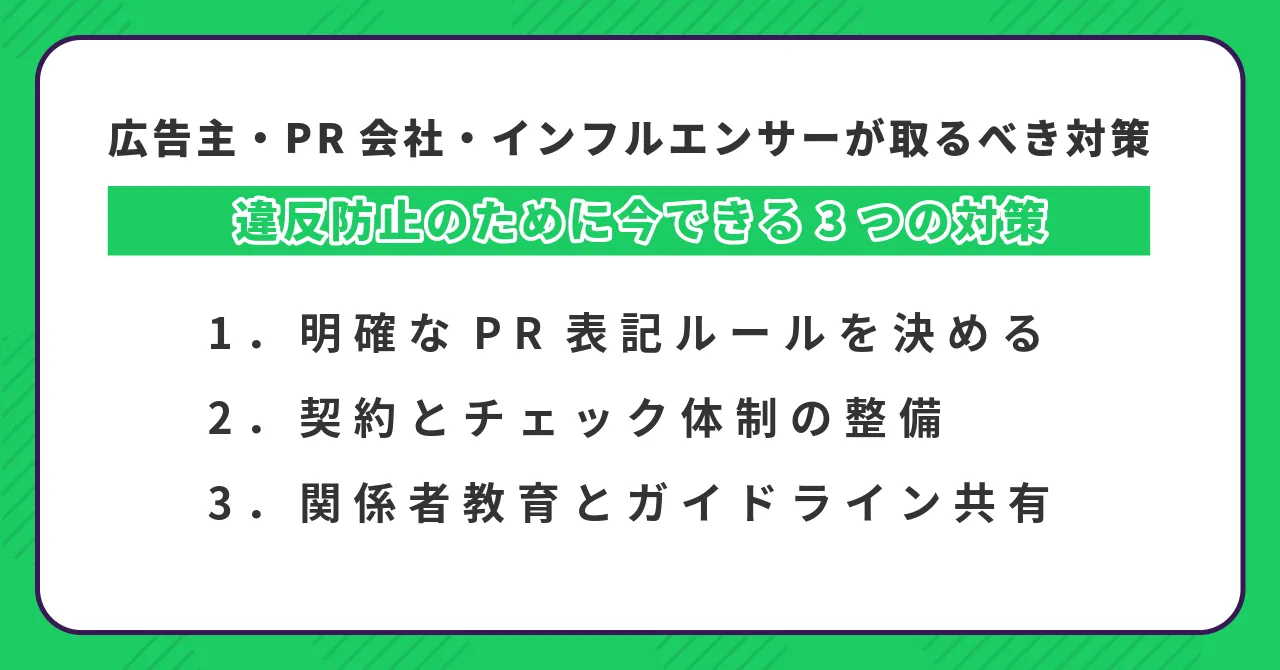

広告主・PR会社・インフルエンサーが取るべき対策

ステルスマーケティングを防ぐためには、企業・広告代理店・PR会社・インフルエンサーといった関係者全員が、明確な基準と共通認識を持って行動することが不可欠です。

このセクションでは、実務の中で求められる具体的な対策について整理します。

PR表記のルールとチェック体制の整備

まず最優先で取り組むべきは、「広告であること」を明示するための表記ルールと運用フローの確立です。

- 投稿や記事内に「PR」「広告」「提供」「タイアップ」などの表記を明記

- 位置は投稿の冒頭、視認性の高い場所に配置(投稿の末尾のみでは不十分)

- 複数メディアに展開する場合は、各プラットフォームごとのルールに応じて最適化する

あわせて、事前にPR表記が正しくなされているかをチェックする体制を、社内または代理店と連携して整えることも重要です。

インフルエンサーとの契約書に明記すべき項目

ステマリスクを未然に防ぐためには、インフルエンサーとの契約内容の明文化も不可欠です。以下のような項目を契約書に含めるとよいでしょう。

- PRであることの表記義務(掲載場所・文言も指定)

- 誤認を与える表現の禁止(効果・体験談・医療表現など)

- 事前確認・修正対応の義務と期限

- 炎上や違反発覚時の責任分担と対応フロー

契約の裏付けがあることで、運用時の曖昧さや責任のなすり合いを防ぐことができます。

モニターやレビュー企画での注意点

モニター募集やレビュー記事も、企業から提供されたものである場合は「広告」とみなされます。よくあるミスとして、

- 「モニターだからPRじゃない」と誤認して非表記

- 「個人の感想」と記載することで表記義務を免れると考える

- 書く内容の自由度を装いながら、実質的に指示している

といったケースが挙げられます。無償提供であっても企業からの依頼があればPR表記は必須であり、事前に明確なガイドラインを伝えることが望まれます。

依頼先のガバナンス・説明責任を持つ体制づくり

最後に、広告主やPR会社が意識すべきなのが、ステマ発覚時の「責任の所在」と説明体制の確立です。

- 誰が表記チェックを行ったのか

- どのようなガイドラインを共有していたか

- 違反発覚後の対応をどのように行うか

こうした点を文書化しておくことで、万が一の際も企業として誠実に説明できる体制が整います。また、社内外の関係者に対して定期的な研修や注意喚起を実施することも、コンプライアンス意識の醸成につながります。

ギフティング・・・企業がインフルエンサーやブロガーなどに対して、商品やサービスを無償で提供し、レビューや紹介を促すマーケティング手法。報酬が発生しない場合でも、商品提供がある場合は関係性の明示が必要とされる。

ステマを避けた「信頼される広告」のあり方とは

ステルスマーケティングのリスクが可視化された今、消費者から信頼される広告とはどのようなものなのでしょうか?

本章では、ユーザー視点に立った誠実な表現と、透明性を大切にした広告運用のあり方について考察します。

ユーザー視点に立った誠実な情報提供

信頼される広告とは、「売りたい側の都合」ではなく、「知りたい側の視点」に立って作られたものです。単にメリットを並べるのではなく、デメリットや使用上の注意点もきちんと提示することが、ユーザーとの信頼構築につながります。

たとえば、商品紹介の際に「効果には個人差があります」「継続的な使用が推奨されます」といった補足を入れることで、誤解のない誠実な訴求が可能になります。

透明性を担保したPR表記の事例紹介

「PR表記=マイナスイメージ」と考えるのは誤解です。近年では、「広告であることを隠さず伝える」企業やインフルエンサーが、逆に信頼を集める傾向にあります。

たとえば、以下のような表記は好事例といえるでしょう。

- Instagram投稿の冒頭に「【PR】」と明記し、タイアップである旨を率直に記載

- YouTube動画の冒頭と概要欄に「本動画は企業から提供を受けた広告コンテンツです」と明示

- ブログ記事タイトルに「提供:〇〇社」と表記し、協賛の有無を分かりやすく伝える

こうした透明性は、「裏がない=信頼できる情報」としてユーザーに好印象を与えます。

表記があってもファンから信頼される事例

人気のあるインフルエンサーやクリエイターは、たとえ「広告」と表記していても、「あなたが紹介するなら信じられる」と支持されているケースが多くあります。

これは、日頃からの一貫した姿勢と誠実な情報発信の積み重ねがあるからこそ。「PRであっても、自分が本当にいいと思ったものしか紹介しない」というポリシーが、ブランドとファンの信頼関係を支えています。

長期的なブランド構築の観点から見た広告の質

短期的な売上を追うあまり、過剰表現やステマに頼るのは逆効果です。むしろ、長期的に見れば「誠実な広告表現」がブランドの価値を高める最大の資産になります。

消費者が本当に求めているのは、「広告っぽくない広告」ではなく、「信用できる広告」です。その視点を持ち続けることが、競争の激しい市場で選ばれ続けるブランドづくりにつながります。

ネイティブ広告・・・コンテンツの一部として自然に溶け込む形で表示される広告。記事や動画、SNS投稿などの形式を取り、ユーザーに広告と気づかれにくい特徴がある。透明性を確保するためには、明確な「広告」「PR」表記が求められる。

アフィリエイト広告・・・成果報酬型の広告手法。ウェブサイト運営者やインフルエンサーが、自身の媒体で商品やサービスを紹介し、ユーザーがそのリンクを経由して購入や申し込みを行うと報酬が発生する。広告であることを明示しない場合、ステルスマーケティングと見なされる可能性がある。

ステマ規制の今後と業界の動向

ステルスマーケティングに対する規制は2023年の景品表示法改正により本格化しましたが、今後も社会環境や技術の進化に合わせてさらなる整備が進む見込みです。本章では、行政・プラットフォーム・業界団体の動き、そして新たな広告透明化のトレンドについて解説します。

消費者庁の今後の方針とガイドライン更新の可能性

消費者庁は2023年10月に施行されたステマ規制を皮切りに、今後もPR表記の明確化や運用上のガイドラインの見直しを継続する方針を打ち出しています。

ステマの摘発や行政指導の事例が蓄積されることで、「どのような表記が適切か」という基準もより具体化していくと考えられます。

また、広告主の責任範囲やインフルエンサーとの契約内容などについても、実務に即した指針の明文化が期待されます。

プラットフォーム(Instagram/YouTube/TikTok)の対応動向

大手SNSプラットフォームも、広告表記の強化に乗り出しています。

- Instagram:ストーリーズやリールに「タイアップラベル」を表示する機能を搭載

- YouTube:動画投稿時に「プロモーションを含む」設定が可能

- TikTok:企業案件であることをタグ付けできるPR専用ラベルを推奨

今後、プラットフォーム側による自動検知・制限機能の導入も進むと予想され、広告主は表示ルールに加え、媒体特有の仕様を正しく理解する必要があります。

JIAAなど業界団体の自主ルール整備

広告業界内でも、JIAA(日本インタラクティブ広告協会)やJARO(日本広告審査機構)などの団体が自主ルールの整備を推進しています。たとえば、広告掲載時の「PR表記ガイドライン」や「インフルエンサー活用に関する倫理指針」などを策定し、会員企業に対して順守を求めています。

こうした自主的な取り組みは、法規制の補完として、業界全体の信頼性向上に貢献する重要な要素です。

ステマ以外の「広告透明化」トレンド(AI生成広告・自動配信など)

広告透明化の流れはステマ規制にとどまらず、AI生成コンテンツの明示や、自動配信広告の出稿元表示などにも広がっています。

- AIで生成された商品レビューや広告文には「生成物」である旨を明記

- 自動で配信されるバナーやレコメンド広告にも出稿主情報の表示を義務化する動き

こうした背景には、消費者が「誰が、なぜ発信しているのか」を知る権利を求めるようになったことがあります。

広告は今、より誠実で開かれた表現へと進化を求められているのです。

生成AI(せいせいえーあい)・・・人工知能技術を用いて、画像や文章などのコンテンツを自動生成する技術。広告分野では、商品レビューや広告文の作成などに活用されている。

よくある質問(FAQ)

ステルスマーケティングに関する規制が強化されたことで、実務上の疑問を持つ方も増えています。ここでは、よくある質問とその回答をわかりやすくまとめました。

ステマはどんなケースが違反になりますか?

広告主から報酬や商品提供を受けているにもかかわらず、その事実を明示せずに商品やサービスを紹介する行為はステマとみなされます。たとえば、インフルエンサーが企業から依頼を受けて投稿しているのに「自発的な感想」のように装っている場合などは、景品表示法に違反する可能性があります。

商品提供だけで金銭のやり取りがない場合もPR表記は必要?

はい、必要です。報酬のかたちが金銭でなくとも、商品提供やサービス体験があった場合には「対価を受け取った」と見なされるため、広告であることを明示しなければなりません。

「提供」「タイアップ」「PR」などの表記で、広告であることをユーザーに明確に伝える必要があります。

「#PR」の位置はどこに書けばいいの?

投稿の冒頭や、ユーザーが一目で確認できる位置に記載するのが原則です。InstagramやTwitterなどでは、投稿本文の最初に「#PR」と入れることが推奨されます。投稿の末尾や「もっと見る」の中に隠れる位置では、表示義務を果たしたとはみなされない可能性があります。

まとめと行動アクション

ステルスマーケティングは、企業にとって短期的なプロモーション効果があるように見える一方で、長期的には信頼の損失や法的リスクを生む危険な行為です。2023年以降、景品表示法の改正により明確に「違法」とされるケースも増え、実務での適切な対応がこれまで以上に求められています。

記事全体の要点整理

本記事では、ステマに関する基礎から最新の規制動向までを解説しました。あらためて、要点を振り返っておきましょう。

- ステマの定義と問題点

→ 広告主や第三者が報酬を提供しながら、広告であることを隠して発信する行為は「消費者の誤認を招く不当表示」として問題視されます。 - 2023年からの規制と実務対応の重要性

→ 景品表示法の改正により、PR表記を怠った投稿・記事は明確に違法とされ、企業やインフルエンサーに対する措置命令や行政指導が強化されています。

ステマは「知らなかった」「ついうっかり」では済まされません。広告主・PR会社・制作パートナー・インフルエンサーの全員が、法令順守と透明性を前提とした運用を行う必要があります。

今後の対策

実務でステマを防ぎ、健全な広告運用を実現するためには、以下のようなアクションを意識しましょう。

- PR表記の徹底

→ すべての媒体・フォーマットで「誰が発信し、広告であるか」を明確に伝える文言・表示方法をルール化する - 社内ガイドラインの整備

→ 表記のルールや責任範囲、確認フローを明文化し、運用マニュアルとして全社に共有 - 関係者教育の実施

→ 広告主・制作担当・SNS運用者・インフルエンサーなど、実務に関わる人材を対象に定期的な法令教育や情報共有を行う - 消費者との信頼関係を構築する広告運用を心がける

→ PRであることを隠すのではなく、誠実な情報提供と真摯な対応によって、ブランドとしての信用を積み上げることが、結果的にファンの獲得やリピーターの創出にもつながります。

規制が強化されたから対応する、という受け身の姿勢ではなく、「信頼される企業として、誠実な広告を届ける」という主体的な姿勢こそが、これからの広告運用には求められています。

社内ガイドライン・・・企業が法令遵守や業務の適正化を目的として定める内部規則。ステルスマーケティング対策として、PR表記の基準や確認フローなどを明文化することが求められる。