- どこまでが「誇大広告」に当たるのか、明確な基準がわからない

- 広告表現が景品表示法に違反していないか不安がある

- ネット広告を制作する際に、どのようなルールを守ればよいかわからない

インターネット広告の活用が一般化した現在、広告表現の自由度も高まっています。しかしその一方で、誤認を招くような過剰な表現が問題視されるケースも増加しており、企業や広告担当者にとって景品表示法への理解は不可欠です。

もし広告がこの法律に違反した場合、企業イメージの損失や高額な課徴金など、大きなリスクを伴います。

この記事では、景品表示法の基本から、ネット広告における誇大広告・不当表示の判断基準、さらには実際のNG表現や対応策までをわかりやすく解説します。法規制に対応した広告づくりを目指す方にとって、実務に活かせる知識を網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。

景品表示法とは?目的と基本概要

まずは「景品表示法」という法律がどのようなものなのか、その目的と背景を知ることが重要です。特にインターネット広告の分野では、知らず知らずのうちに違反リスクを招いてしまう可能性があるため、基本からしっかり理解しておきましょう。

景品表示法の目的と概要

景品表示法の目的は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に、正確な情報に基づいた判断ができるようにすることです。企業が自社の商品を魅力的に見せるのは当然ですが、事実と異なる過剰な表現によって、消費者が誤った選択をしてしまうのは大きな問題となります。

たとえば、「このサプリを飲めば1週間で5キロ痩せる」といった効果を断言する表現や、「期間限定で今だけ90%OFF」と実際には常に行っている値引き表示などが該当します。このような表現は、消費者に誤認を与える不当表示とみなされ、法律違反となる可能性があります。

景品表示法はこのような「誤解を招く広告・表示」を規制することで、健全な市場競争と消費者保護を両立させる役割を担っています。

適用される場面と対象

景品表示法は「景品」と「表示」という2つの側面から規制を行っています。

景品規制は、懸賞やプレゼントなど販促活動における景品の金額や内容の上限を定めたもの。

表示規制は、商品・サービスの品質、価格、取引条件などの表現が虚偽・誇張になっていないかを監視するものです。

重要なのは、この法律はインターネット上の広告やECサイトにも適用されるという点です。SNS広告やリスティング広告、YouTube広告、さらにはアフィリエイト広告など、オンライン上で配信されるあらゆる広告表現が対象になります。

つまり、「ネットだから大丈夫」という油断は通用せず、むしろ誰でも簡単に広告を出せる時代だからこそ、慎重な運用が求められます。

景品表示法(けいひんひょうじほう):正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」。消費者が商品・サービスを選ぶ際に誤認しないよう、虚偽・誇張・不当な表示や過大な景品の提供を規制する法律。企業による過度な広告表現を抑止し、消費者保護と健全な市場形成を目的としている。

不当表示とは?景品表示法における3つの類型

次に、景品表示法の中心的な考え方である「不当表示」について詳しく見ていきましょう。

広告において、消費者に誤解を与えるような表現は景品表示法違反となる可能性があります。

ここでは、法律上定められている3つの主要な不当表示のパターンを紹介します。

① 優良誤認表示とは

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質・性能・内容について、実際よりも著しく良いと誤認させる表示のことです。

たとえば、「この化粧品を使えば1週間で10歳若返る」「医師も絶賛!100%効果あり」といった、事実と異なる、あるいは根拠のない表現が該当します。

また、他社製品と比較して自社の方が優れていると示す際にも、客観的なデータや公的機関による調査結果が必要です。

裏付けがないまま「業界No.1」などと記載すると、優良誤認に該当するリスクがあります。

さらに、利用者の声(ユーザーレビュー)や体験談を広告に活用する場合にも注意が必要です。誇張された内容や実際とは異なる印象を与える演出は、表示の一部として判断されるため、正確性と信頼性が求められます。

② 有利誤認表示とは

有利誤認表示とは、価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると誤解させる表示です。

典型的な例としては、「期間限定で今だけ90%オフ」と大きく打ち出しながら、実際にはその価格が常態化していたり、割引前の「通常価格」が存在しなかった場合などが挙げられます。

また、「初回無料」「実質0円」といった表現も、有利誤認と見なされることがあります。たとえば、初回だけが無料で2回目以降に自動課金が発生する場合、その条件が明示されていないと消費者に誤認を与えると判断される可能性があります。

消費者にとって本当に「有利」な条件であるか、またその条件を明確に表示しているかがポイントになります。

③ その他の誤認表示(内閣府令で定めるもの)

景品表示法には、優良誤認・有利誤認のほかにも、内閣府令により規定された不当表示の類型が存在します。

代表的なものとして以下のような表示が該当します。

- 原産国や原材料の虚偽表示

例:「国産米100%使用」と記載しながら、実際には一部に外国産米が含まれていた場合。 - 内容量や数量に関する誤表示

例:実際の内容量より多く見せかけるパッケージデザインや表記。 - 賞味期限や品質表示の偽装

例:販売期限を過ぎた商品に新たな期限を記載して販売する行為。

これらは一見すると細かな表記ミスに見えるかもしれませんが、消費者の意思決定に大きく関わる重要な情報であるため、法律上は厳しく規制されています。

優良誤認(ゆうりょうごにん):実際の商品・サービスよりも著しく品質や性能が優れていると消費者に誤解させる表示。客観的な根拠がないまま「No.1」や「効果絶大」などと表現すると該当する可能性がある。

有利誤認(ゆうりごにん):価格や取引条件が実際よりも著しく有利であるように見せる表示。「今だけ無料」「実質0円」などの表現が、実際の契約条件と異なる場合に該当する。

内閣府令(ないかくふれい):内閣府が定める法令で、景品表示法に基づく詳細なルールや不当表示の類型が明文化されている。誤表示や虚偽表示などの細かなガイドラインが規定されている。

インターネット広告における注意点

ネット広告の特性を踏まえると、どこに注意を払うべきかが見えてきます。特に、即効性・拡散性が高いインターネット広告では、一度の誤表示が大きな問題に発展することも少なくありません。

ここでは、景品表示法の観点から見たインターネット広告でのよくあるNG例や、気をつけたいポイントを解説します。

インターネット広告におけるよくあるNG例

まずは、実際のネット広告でありがちな「景品表示法違反リスク」の高い事例を見てみましょう。

ランディングページ(LP)の事例

商品やサービスを紹介するLPでは、「購入を促すためにインパクトのある表現を使いたい」という意図から、つい誇張した文言になりがちです。

たとえば、「たった3日で肌が若返る」「飲むだけで10kg減」など、明確な根拠がない効果を断定する表現は、優良誤認表示に該当します。

また、実際の価格を「通常価格◯円」として値引きする際、その「通常価格」が実在しなければ有利誤認表示になる可能性もあるため要注意です。

SNS広告での「バズり狙い」のリスク

SNSでは、拡散されやすいキャッチーな表現が重視されますが、それが法的にNGとなる場合もあります。

「絶対に効果あり」「日本一の実績」「これを知らないと損」などの断定表現やランキング風の投稿は、誤認表示や誇大広告と見なされる可能性があります。

さらに、SNSでは広告主が「インフルエンサーに依頼する形式」の広告も多いため、表現の管理が難しくなります。依頼主側がその内容をしっかり監修しないと、違反リスクを負うことになります。

アフィリエイト広告における事業者の責任

近年、アフィリエイト広告が原因で景品表示法違反と判断される事例も増えています。

「自社が出していない広告だから責任はない」と考えるのは危険です。広告主は、アフィリエイターが作成したコンテンツにおいても、不当表示がないかどうか確認する義務があります。

たとえば、アフィリエイト記事に虚偽の体験談や不正確な価格情報が含まれていた場合でも、広告主がその内容を放置していたとすれば、景品表示法違反で行政処分を受ける可能性があります。

ステマ(ステルスマーケティング)との関係

SNSやブログでの宣伝において、特に注意すべきなのが「広告であることを明示しない」ケース、いわゆるステルスマーケティングです。

広告表示の義務

消費者が広告だと気づかないまま接触することで、中立的な第三者の意見だと誤認させる行為は、景品表示法違反に該当する可能性があります。

たとえば、企業から金銭や商品提供を受けているにもかかわらず、「個人の感想です」として紹介する行為がこれに当たります。

広告主が「第三者広告」にも責任を負う可能性

広告主が直接出稿していない場合でも、第三者による紹介が実質的に広告であると判断されれば、広告主にも責任が問われます。このため、インフルエンサーやアフィリエイターとの契約時には、広告表現や表記ルールを明確に定め、チェック体制を整えることが重要です。

ステマ(ステルスマーケティング):広告であることを明示せずに宣伝を行う手法。たとえば、企業が報酬を支払っているにもかかわらず、消費者の自然な投稿を装って商品を推奨する行為などが該当する。景品表示法では、「広告である旨の明示」が必要とされており、ステマは違反行為として行政指導の対象になることがある。

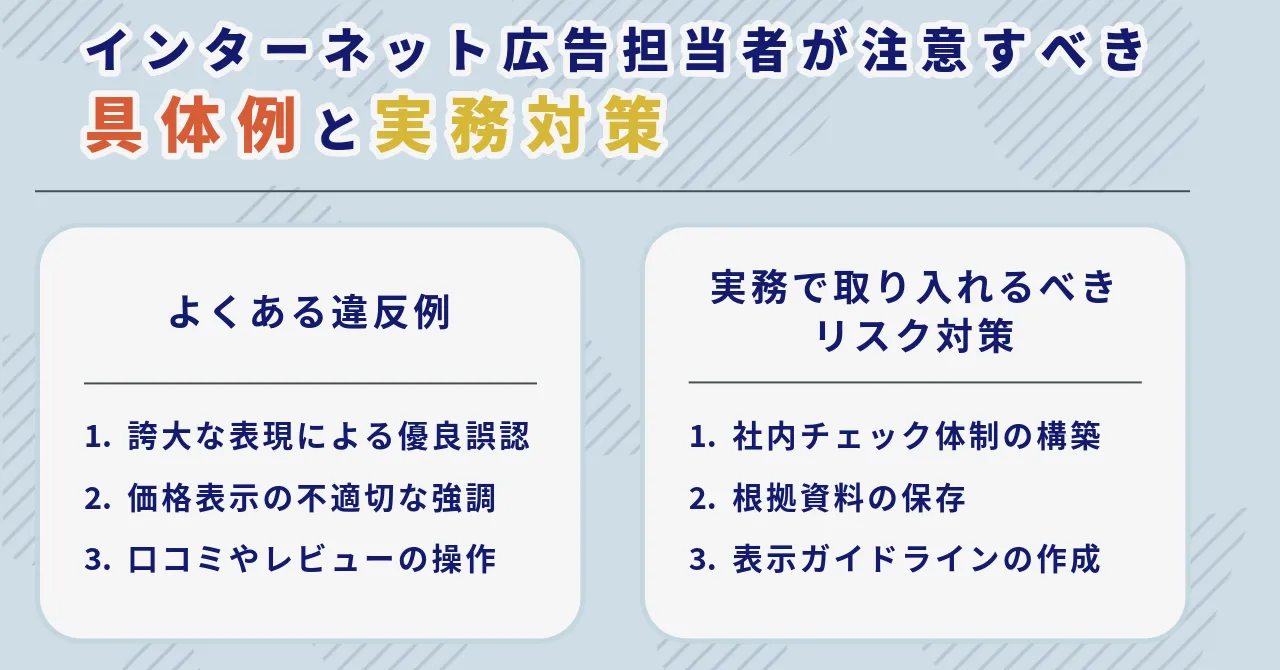

インターネット広告担当者が注意すべき具体例と実務対策

景品表示法に違反しないためには、理論だけでなく、実際の広告運用に落とし込んだ注意点を押さえておくことが重要です。ここでは、インターネット広告担当者が特に注意すべきポイントと、実務上取り入れたい対策例をご紹介します。

よくある違反例

インターネット広告では、意図せずして景品表示法違反に該当してしまうケースが少なくありません。ここでは、特に注意したい典型的な違反パターンを見ていきましょう。

1. 誇大な表現による優良誤認

たとえば、実際には一部の商品にしか適用されないキャンペーンを、「全品対象」と表現するなど、消費者に過度な期待を抱かせる表示は優良誤認にあたる可能性があります。キャンペーン対象条件や制約事項は必ず明示し、誤解を招かないようにしましょう。

2. 価格表示の不適切な強調

通常販売価格よりも安く見せる「セール価格」表示について、過去にその通常価格で販売された実績がない場合、不当表示とされるリスクがあります。セール価格を表示する場合は、過去の販売実績や根拠となる資料を保存しておくことが重要です。

3. 口コミやレビューの操作

第三者による口コミやレビューを広告素材として利用する場合、事実と異なる内容を加筆したり、虚偽のレビューを自作自演する行為は、景品表示法違反(虚偽・誇大表示)に該当する可能性があります。広告利用する際には、レビューの真実性を確認し、必要に応じて出典を明示することが求められます。

実務で取り入れるべきリスク対策

上記のような違反を未然に防ぐためには、広告制作や運用の段階で意識すべき具体的な対応策があります。ここからは、実務に取り入れるべきポイントを解説します。

社内チェック体制の構築

広告配信前に、景品表示法に基づく法務チェックを行う体制を整えることが有効です。マーケティング部門単独ではなく、法務部門との連携によるダブルチェック体制を設けることを推奨します。

根拠資料の保存

広告において「効果」「品質」「価格」などを主張する場合、その根拠となる資料(例:試験結果、販売実績データ、原材料証明書など)を保存し、必要に応じて提出できるようにしておきましょう。これにより、万が一、行政指導や調査を受けた場合にも適切に対応できます。

表示ガイドラインの作成

自社内で「広告表示ルールガイドライン」を作成し、運用マニュアルに組み込むことで、担当者の認識ズレを防ぐことができます。具体的な違反事例も併記し、実務担当者にとって実践的な内容にすることがポイントです。

広告運用に求められる景品表示法への意識

景品表示法は、単なる法令遵守の観点だけでなく、消費者との信頼関係を築くためにも極めて重要なルールです。違反すれば課徴金や信用失墜など大きなダメージを受けかねません。インターネット広告に携わるすべての担当者は、日々の広告運用において「表示内容は正しいか」「消費者に誤解を与えていないか」という視点を忘れず、リスク管理に努めることが求められます。

誇大広告とは?線引きと基準の考え方

誇大広告かどうかの判断はあいまいになりがちです。特に、インパクトのある表現を追求しがちな広告の現場では、「どこまでがOKで、どこからがNGなのか」の境界線が曖昧になることも。景品表示法において「誇大広告」がどう判断されるか、その考え方と注意点を押さえておきましょう。

どこからが「誇大」と判断されるのか?

まず理解しておきたいのは、「誇大広告」という言葉自体は景品表示法に明記されている用語ではないものの、その多くは優良誤認表示として違法とされます。つまり、商品やサービスを実際よりも著しく良く見せて、消費者に誤認を与える表現は、法律違反のリスクがあるということです。

その基準となるのが、「著しく事実と異なるかどうか」です。たとえば以下のような表現が該当する可能性があります。

- 「100%効果があります」

- 「絶対に成功する投資法」

- 「すべての悩みが解決します」

これらの表現には、効果の程度や確実性を断定する言葉が含まれており、客観的な根拠が示されていない限り、誇大広告と見なされやすくなります。

また、「購入者の98%が満足」といったデータ風の表現も、調査内容が不明確な場合は誤認を誘う可能性があるため注意が必要です。信頼性の低いアンケートや、自社内調査に基づいた結果を過大にアピールすることも、違反リスクを高めます。

「○○No.1」表示の注意点

広告でよく見かける「○○No.1」という表現にも、慎重な対応が求められます。一見すると強力な訴求力を持つこの表現ですが、No.1とする根拠があいまいだったり、示されていない場合は景品表示法違反に該当する可能性があります。

たとえば、次のようなケースはリスクが高いとされます。

- 「日本一売れている」としながら、出典データを記載していない

- 「利用者満足度No.1」と記載するが、調査対象や方法を明記していない

- 「他社製品より高評価」と書きながら、自社調査で裏付けがない

このような表示を行う場合には、以下の情報を必ず併記することが推奨されます。

- 調査実施機関の名称

- 調査対象と実施期間

- 回答者数や調査手法の概要

- そのデータが「第三者の公正な調査」に基づいていること

つまり、「No.1表示」は使用自体が禁止されているわけではなく、明確な根拠と正確な情報の提示がセットでなければならないのです。

誇大広告を防ぐためには、「その表現に客観的な裏付けがあるか?」「誤認を与える可能性はないか?」という観点で事前チェックを徹底することが重要です。

誇大広告(こだいこうこく):実際の内容よりも大げさにアピールし、消費者に誤認を与える広告表現のこと。景品表示法では明文化されていないが、多くの場合「優良誤認表示」に該当する。客観的な根拠がない断定的な表現や、「No.1」表示などに注意が必要。

景品表示法違反のリスクと罰則

実際に違反した場合にはどのようなペナルティがあるのか、知っておくことが重要です。景品表示法に違反すると、ただ表現を修正すれば済むというものではなく、行政処分や社会的信用の失墜といった大きなリスクを伴います。企業としての信頼を守るためにも、違反による影響を正しく理解しておきましょう。

行政指導と課徴金制度

景品表示法違反が認められた場合、まず消費者庁による措置命令が出されます。これは、問題となった表示の中止・訂正・再発防止策の実施を命じるものです。この措置命令は公式に公表され、企業名も明示されます。

加えて、2014年の法改正により導入された課徴金制度にも注意が必要です。景品表示法に違反した企業に対して、対象となる商品・サービスの売上額の3%に相当する課徴金を国に納めさせる制度です。

この制度は、2014年11月の法改正により導入され、2016年4月1日から施行されました。単なる警告ではなく、不当表示によって得られた経済的利得を回収することを目的とした、企業にとって非常に大きな経済的ペナルティです。なお、課徴金には明確な上限額は定められておらず、違反内容や売上規模に応じて金額は変動します。2023年の法改正により、再違反時の課徴金額の引き上げ(1.5倍)など、制度の強化も図られています。

企業イメージの失墜

景品表示法違反は、法的な罰則だけでなく企業イメージや信頼性の深刻な低下を引き起こします。措置命令が出されると、消費者庁のホームページや報道機関を通じて広く公表されるため、多くの人の目に触れることになります。

その結果、次のような影響が生じます:

- 顧客や取引先からの信頼を失う

- ネット上で批判が拡散し、企業ブランドが毀損する

- 商品の返品・解約が相次ぎ、売上に大きな影響を与える

- 採用活動や株価にも悪影響を及ぼす可能性がある

特にインターネット広告の場合は拡散力が高いため、誤表示の影響が一気に広まり、回収や訂正対応が困難になることもあります。違反が明らかになってからでは遅いため、日頃からの慎重な広告運用が求められます。

法令を遵守するためのチェック体制と対策

広告制作・運用時に法令違反を未然に防ぐためには、社内体制と具体的な手順が求められます。特に景品表示法は表現の自由と紙一重の問題であるため、日常的に広告を扱う現場では、チェック体制を仕組みとして構築しておくことが不可欠です。

ここでは、社内でできる対策から、外部連携、チェックリスト活用まで、具体的な取り組みを紹介します。

社内で行う事前チェックのポイント

まず重要なのが、広告を公開する前の段階での社内チェック体制の構築です。これにより、多くのリスクを未然に防ぐことができます。

特に注視すべきは以下の2点です。

事実確認と根拠資料の保存

広告に使用する情報(効果・実績・データなど)は、すべて客観的な根拠に基づいているかを確認しましょう。

「○○%の人が満足」「ランキングNo.1」といった表現には、裏付けとなるデータや調査結果が必要です。その資料は関係者全員が確認できるように保管し、必要に応じて提出できる体制を整えておくことが大切です。

定期的なレビュー体制の構築

一度作成した広告がずっと正しいとは限りません。商品の内容変更や法律改正、消費者庁の指導事例の更新などを受けて、定期的な見直しの仕組みを設けましょう。

月に一度、四半期ごとなどの頻度で広告内容を再点検することで、継続的なリスク軽減が図れます。

外部専門家・弁護士との連携

自社内での判断が難しい場合や、高リスクが想定される広告内容については、外部の専門家に事前確認を依頼することも有効な手段です。

リスクが高い場合は事前確認を

たとえば健康食品や美容商材など、効果に関する表示が重要になる商品では、専門知識を持つ弁護士や薬事法に精通した専門家の意見をもとに広告を精査することが推奨されます。

広告代理店との責任分担の明確化

広告制作を外部に委託している場合でも、法的な責任は広告主にある点を忘れてはいけません。広告代理店と契約する際は、景品表示法を含む表現規制の遵守について明確に取り決め、責任分担や最終確認のフローを明文化しておくことが重要です。

広告チェックリストの活用例

社内での対応を強化するには、広告チェックリストの整備が非常に効果的です。チェックリストを活用すれば、担当者のスキルに関わらず一定の品質と法令遵守レベルを維持できます。

自社向けテンプレート例

以下のような項目を含めたチェックリストが参考になります:

- 使用しているデータや実績に根拠資料があるか

- 効果を断定する表現になっていないか

- 「無料」「割引」などの条件が明示されているか

- ステマに該当する恐れがないか

- 「No.1」表示に出典や調査概要が記載されているか

社内マニュアル化のメリット

このチェックリストを広告制作マニュアルとして整備することで、業務の属人化を防ぎ、誰でも同じ基準で判断できる体制が構築できます。新入社員や代理店との共有資料としても活用でき、組織全体の法令遵守意識の向上につながります。

レビュー体制:広告などの内容を定期的に再確認・更新する仕組み。法令改正や消費者ニーズの変化に合わせて、情報の正確性・妥当性を維持するために不可欠な業務プロセス。

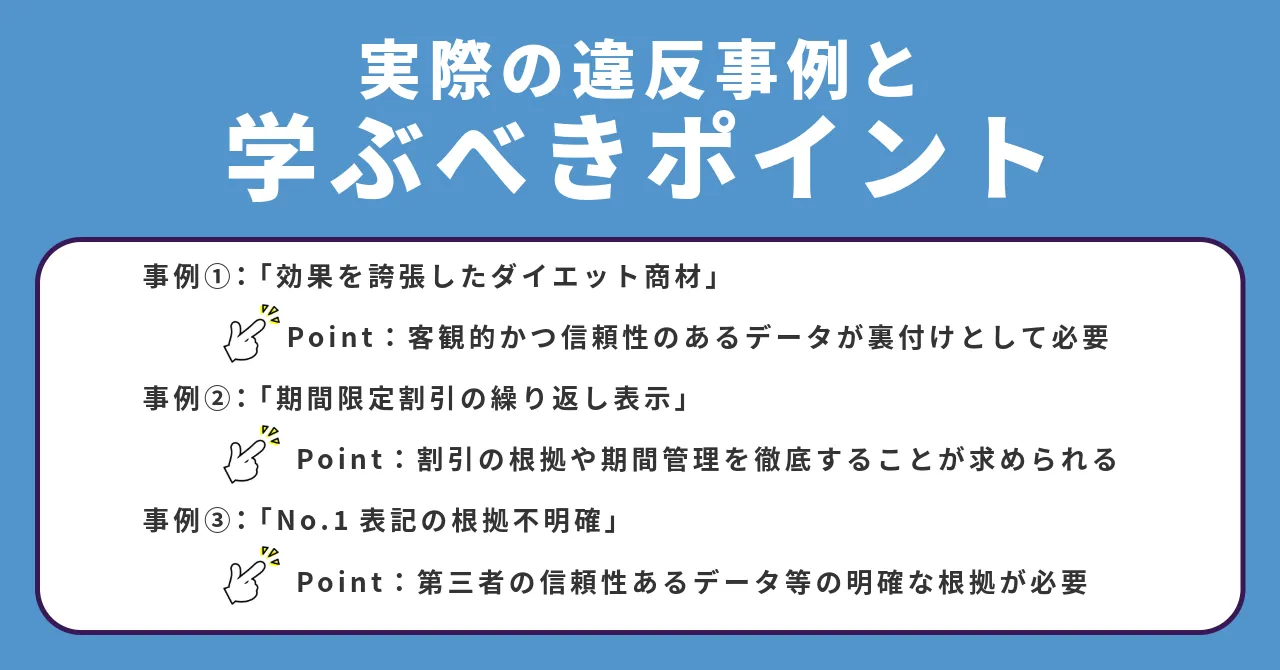

実際の違反事例と学ぶべきポイント

最後に、実際の違反事例を見ながら、どのような表現がNGだったのかを学びましょう。景品表示法は抽象的な表現に対しても厳しく適用されるため、過去の違反事例を知っておくことは、広告制作の重要な指針となります。

事例①「効果を誇張したダイエット商材」

ある健康食品の広告で、「このサプリを飲めば絶対に痩せる」「たった3日で5キロ減」などの文言を使い、大きな注目を集めた事例がありました。

しかし実際には、科学的根拠が存在せず、利用者の体験談も誇張されたものであると判明。消費者庁から措置命令が出され、販売元は課徴金の対象となりました。

このように、効果や効能を断定的に表現する場合は、客観的かつ信頼性のあるデータが裏付けとして必要です。とくに「絶対」「必ず」などの断言表現は、ほぼ確実に優良誤認表示と判断されるため、広告表現では極力避けるべきです。

事例②「期間限定割引の繰り返し表示」

ある通販サイトでは、「今だけ30%OFF!今週末まで」と銘打って商品の販売を行っていました。しかし、その割引表示はほぼ常時掲載されており、「期間限定」が虚偽と判断されました。

このような表示は、「今買わないと損」と消費者に誤解を与え、有利誤認表示に該当します。期間限定・特別価格・数量限定といった訴求は、実際にその条件が一時的であると証明できる場合に限り、使用が許されます。

割引表示は購買行動に強く影響するため、割引の根拠や期間管理を徹底することが求められます。

事例③「No.1表記の根拠不明確」

「○○ランキングNo.1」と記載された広告が、消費者庁の調査によって景品表示法違反と判断された事例もあります。問題となったのは、そのNo.1表記の調査期間・調査対象・調査機関が一切示されていなかったことです。

「No.1」とアピールする場合は、第三者の信頼性あるデータや、公的機関の調査結果など、明確な根拠が必要です。また、それを広告内に明記することも義務付けられています。

たとえば「2023年●月●日〜●月●日、自社調べ(n=1,000)」のように、出典を明記することが最低限の対応となります。

こうした違反事例から学べるのは、訴求力の強い表現ほどリスクも高くなるということ。効果・価格・実績などを示す際には、必ず事実確認を行い、根拠資料を用意する姿勢が必要です。

まとめと今後の対応

最後に、景品表示法に違反しないための基本的な考え方と、実務で意識すべきポイントを振り返ります。広告表現におけるリスクを最小限に抑えるためには、法律の理解だけでなく、継続的な意識づけと仕組みづくりが欠かせません。

この記事の振り返り

本記事では、まず景品表示法の概要と目的を解説し、「優良誤認」「有利誤認」「その他の誤認表示」という不当表示の3つの類型について詳しく紹介しました。

さらに、インターネット広告に特有の注意点や「誇大広告」の基準、実際の違反事例を通じて、どのような表現がNGとされるのかを具体的に学んできました。

特に、ネット広告は即効性が高く、拡散力もあるため、一度誤った情報が出てしまうと修正が難しくなります。そのため、事前にしっかりとしたチェック体制を整えることが、企業や個人事業主にとって重要なリスク回避策となります。

また、違反によって発生する課徴金や企業イメージの毀損など、経済的・社会的な影響も非常に大きいことを理解しておく必要があります。

これから実践したいステップ

今後、景品表示法に対応した広告運用を行うためには、次のようなアクションを具体的に進めていくことが大切です。

広告表現の見直し

まずは、現在使用している広告やLP、SNS投稿などの表現を見直しましょう。「効果を断定していないか」「根拠のないNo.1表示はないか」といった観点で再確認し、誤認リスクのある表現を洗い出すことが第一歩です。

法律チェックの習慣化

広告制作プロセスの中に法令チェックを組み込む習慣を作りましょう。社内でチェックリストを導入したり、必要に応じて専門家の監修を受けたりする体制が望ましいです。

チーム内の啓蒙・教育の実施

チーム全体で景品表示法の理解度を高めることも重要です。定期的な勉強会の実施や、法律に関する社内マニュアルの整備を通じて、属人化せず全体でリスク管理を行う文化を築いていきましょう。

広告はユーザーとの最初の接点であり、信頼の第一歩でもあります。正しい情報発信と法令遵守を心がけることで、企業としての信用と顧客満足度を同時に高めることができるのです。