- サーチコンソールの「検索クエリ」の意味や活用法がわからない

- 検索クエリデータをSEO改善にどう活かせば良いのか知りたい

- 具体的なデータ分析手法や活用事例が欲しい

はじめに

サーチコンソールは、WebサイトのSEO対策やパフォーマンス向上に欠かせないツールです。その中でも「検索クエリ」は、ユーザーがどのようなキーワードでサイトにアクセスしているかを知る重要なデータです。しかし、「検索クエリの活用法がよくわからない」「具体的にどのように分析すればよいのかが知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、検索クエリデータの基本から活用方法、具体的な分析手法までを徹底解説します。検索クエリを有効に活用することで、SEO効果を最大化し、サイトのパフォーマンス向上を目指せる内容を提供します。

サーチコンソール・・・Googleが提供する無料のWebマスター向けツールで、サイトの検索パフォーマンスを測定、分析できる。

サーチコンソールの「検索クエリ」とは?

検索エンジンにおける「検索クエリ」は、ユーザーが情報を求める際に入力するキーワードやフレーズのことです。Googleサーチコンソールでは、この「検索クエリ」データを通じて、ユーザーがどのような言葉で自サイトを訪問したかを把握できます。

検索クエリは、SEO戦略の重要な指標となり、サイト運営者がコンテンツやキーワード戦略を改善する際の手がかりとなります。

検索クエリの基本概念

検索クエリについて詳しく知ることは、ユーザーのニーズを理解し、効果的なWebマーケティングを行う上で欠かせません。

このセクションでは、検索クエリの基本的な定義と、それを活用することで得られる具体的なメリットについて解説します。

検索クエリとは何か

検索クエリとは、ユーザーが検索エンジンに入力する単語やフレーズのことです。たとえば、「webマーケティングスクール」と検索した場合、このフレーズ自体が「検索クエリ」となります。Googleサーチコンソールを使用すると、サイトへのアクセスに使われた検索クエリがわかり、どのクエリがサイト流入につながっているかを把握できます。

ユーザー行動の把握に役立つ

サーチコンソールで確認できる検索クエリデータからは、ユーザーがどのようなニーズを持ち、どのページに流入しているかが見えてきます。たとえば、「SEO対策 方法」といったクエリで訪問したユーザーは、SEOについて具体的な対策方法を探している可能性が高いです。これにより、ユーザーの意図に応じたコンテンツを提供することが可能になります。

サーチコンソールにおける検索クエリの役割

検索クエリデータは、SEO戦略やコンテンツ改善において非常に重要な役割を果たします。このセクションでは、検索クエリがどのようにSEO改善やキーワード戦略、ユーザー意図を捉えたコンテンツ改善に活用できるのかを具体的に解説します。

SEO改善の基礎データとしての重要性

検索クエリデータは、SEO改善において欠かせない基礎データです。クエリデータを活用することで、サイトがターゲットとしているキーワードでどの程度表示され、クリックされているかを確認できます。これにより、今後強化すべきキーワードや、新たに取り入れるべきトピックを見極めやすくなります。

キーワード戦略に活かせる

検索クエリデータは、キーワード戦略に活用するうえで強力な武器になります。たとえば、「インプレッション数が多いがクリック数が少ない」クエリは、コンテンツの改善余地があると判断できます。これをもとに、タイトルやメタディスクリプションの調整を行い、クリック率(CTR)向上を狙うことが可能です。

ユーザー意図に基づいたコンテンツ改善

検索クエリを分析することで、ユーザーがどのような目的でサイトに訪れているかが見えてきます。この情報をもとに、サイト内のコンテンツをユーザーのニーズに沿った内容に改善することができます。たとえば、「webマーケティング 基本」といったクエリで流入する場合、基礎知識を求めるユーザーが多いと判断できるため、初心者向けの情報を充実させることで、さらなる流入を見込めます。

サーチコンソールの「検索クエリ」は、ユーザーの検索行動を把握する重要なデータであり、SEO戦略の基盤となります。このデータを活用してユーザーの意図を理解し、より最適なキーワード戦略を立てることで、効果的な集客やサイト改善が期待できます。

インプレッション・・・検索結果や広告がユーザーに表示された回数

検索クエリデータの確認方法

サーチコンソールで検索クエリデータを確認することで、ユーザーがどのようなキーワードでサイトにアクセスしているかがわかります。

ここでは、サーチコンソールのログインからデータ確認の基本手順を解説し、データ項目ごとの意味についてもご紹介します。

サーチコンソールへのログインと検索パフォーマンス画面の開き方

以下の手順で画面を開きます。

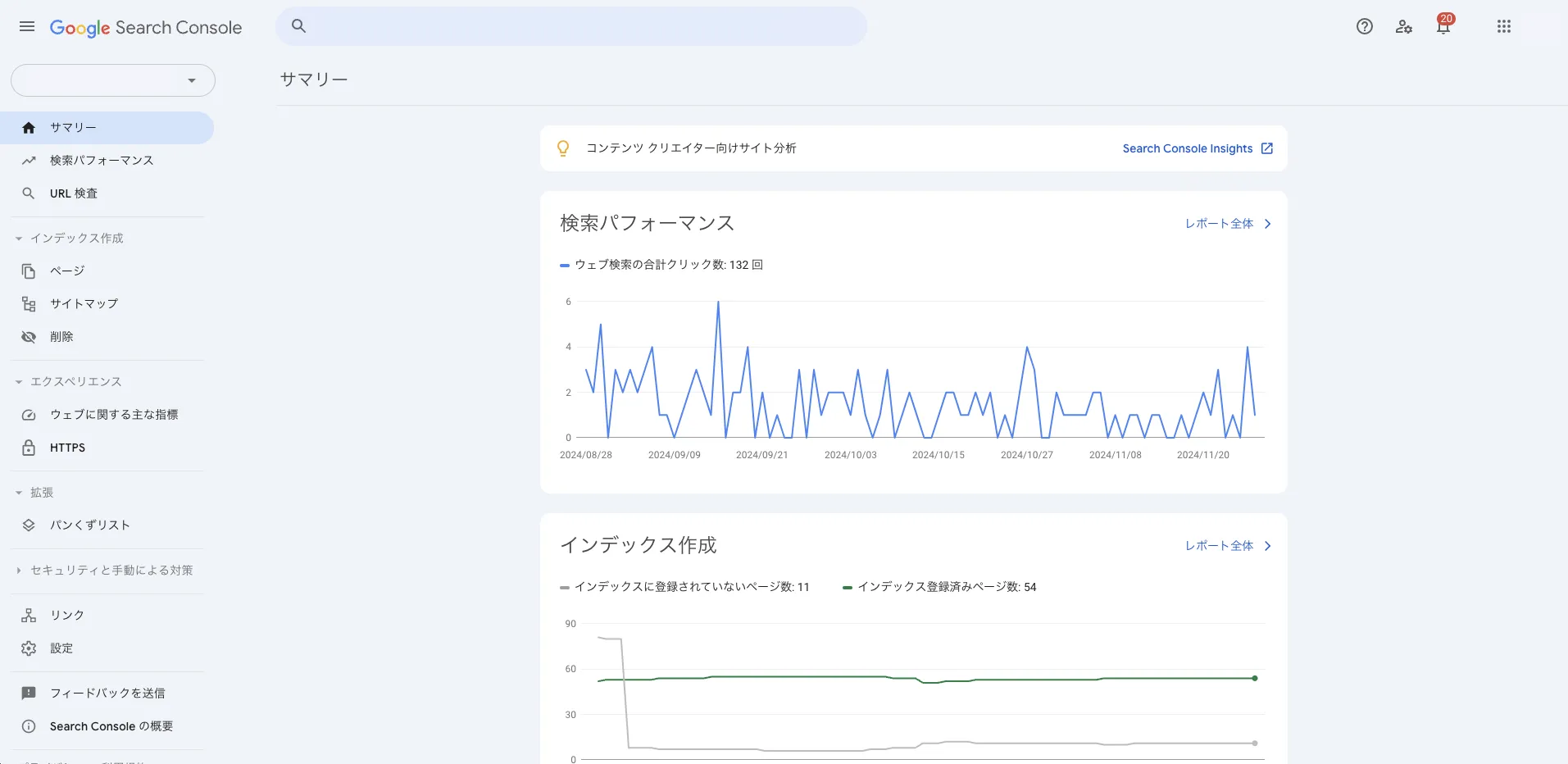

まず、Googleサーチコンソールにアクセスし、Googleアカウントでログインします。サーチコンソールは、無料で利用できるツールで、サイトの検索パフォーマンスをチェックするために非常に便利です。

Googleサーチコンソールのログイン画面はこちら

https://search.google.com/search-console/

ログイン後、登録済みのサイトが一覧に表示されます。確認したいサイトを選択してクリックし、そのサイトのダッシュボードに移動します。

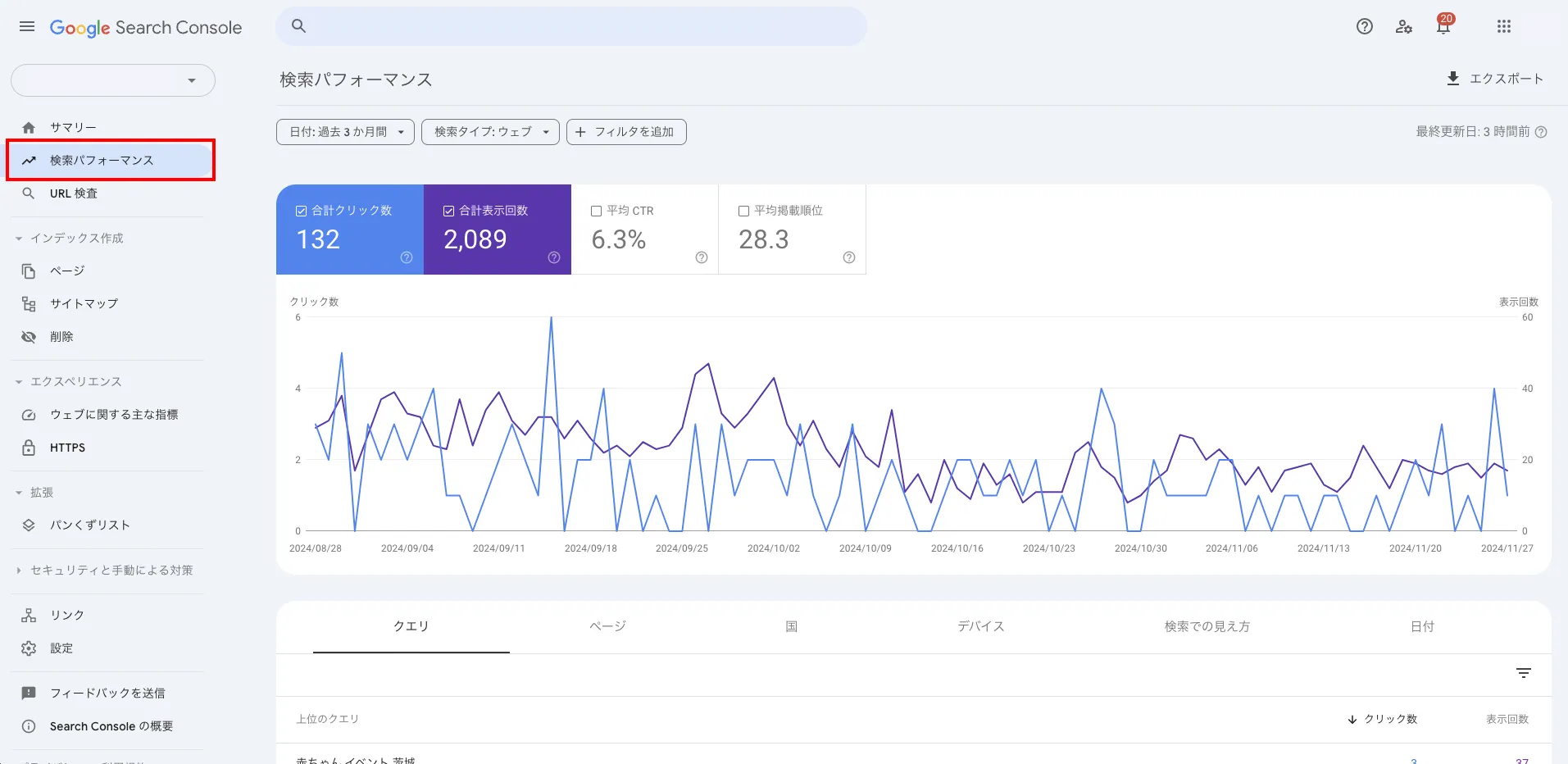

左側のメニューから「検索パフォーマンス」をクリックします。これにより、そのサイトの検索パフォーマンスデータが表示され、検索クエリごとの詳細を確認できます。データはデフォルトで過去3か月分が表示されますが、日付範囲を変更して特定の期間に絞った確認も可能です。

データ項目の解説

「検索パフォーマンス」画面では、さまざまなデータ項目が表示されます。各項目の意味を理解することで、データ分析がしやすくなります。

インプレッション

インプレッションは、サイトがGoogleの検索結果に表示された回数を指します。つまり、ユーザーが検索クエリを入力し、その結果ページにあなたのサイトが表示された回数です。インプレッション数が多いクエリは、検索ニーズのあるキーワードであり、コンテンツやSEOの改善に役立てることができます。

クリック数

クリック数は、ユーザーが検索結果から実際にあなたのサイトをクリックした回数を表します。クリック数が多いクエリは、ユーザーにとって興味を引きやすい内容であると考えられます。クリック数とインプレッション数を比較することで、クリック率を確認でき、効果的な改善策を考える材料となります。

CTR(クリック率)

CTR(Click Through Rate、クリック率)は、インプレッションに対してクリックされた割合を示す指標です。CTRが高いほど、ユーザーにとって魅力的なタイトルや説明が表示されていると考えられます。CTRが低い場合は、タイトルやメタディスクリプションの改善を行うことでクリック率の向上が期待できます。

平均掲載順位

平均掲載順位は、指定した検索クエリに対してサイトが表示される順位の平均を表します。たとえば、あるクエリで5位に表示されている場合、上位に表示されるような改善を行うことで、より多くの流入が期待できます。掲載順位はSEOの成果を測る指標のひとつとして活用できます。

これらのデータ項目を理解し、検索クエリデータをもとに具体的な改善を進めることで、SEO効果を向上させることができます。

クリック率・・・CTRとも呼ばれ、インプレッション数に対してクリックされた割合

検索クエリデータの効果的な活用法

検索クエリデータは、サイトのパフォーマンスを向上させるために非常に有用です。

ここでは、データから価値のある情報を引き出し、具体的なSEO改善に役立てる方法について解説します。

1. 高パフォーマンスのクエリを見つける

高パフォーマンスの検索クエリを見つけることで、成功しているコンテンツやページを特定し、効果的なSEO施策の参考にすることができます。

クリック数とCTRの高いクエリの特定

サーチコンソールの検索パフォーマンス画面で、クリック数やCTR(クリック率)が高いクエリに注目します。クリック数が高いクエリは、ユーザーに関心を持たれているトピックである可能性が高く、その内容がユーザーに適していることを示しています。さらに、CTRが高い場合は、タイトルやメタディスクリプションがユーザーにとって魅力的であることもわかります。

高パフォーマンスクエリの活用

高いパフォーマンスを発揮しているクエリがあるページには、類似のコンテンツや関連するテーマを追加し、ページ全体の充実度を高める方法が効果的です。たとえば、「SEO 基礎」を多くのユーザーがクリックしている場合、そのページにさらに詳細なSEO基礎情報やリンクを追加することで、ユーザーエンゲージメントを向上させられます。

2. 低CTRクエリの改善策

インプレッションが多いものの、CTRが低いクエリは、検索結果に表示されているもののクリックに結びついていないことを意味します。これは、検索結果の内容がユーザーの意図と合っていない可能性があるため、改善が必要です。

タイトルの最適化

タイトルは検索結果のCTRに大きな影響を与えるため、クエリと関連性が高いキーワードを盛り込んで、より魅力的で分かりやすいタイトルに変更します。たとえば、「初心者向けSEO対策」といったタイトルでクリック率が低い場合は、「今すぐ始められる!初心者のためのSEO対策ガイド」のように、具体的なメリットを示したタイトルにすることでCTRを改善できる可能性があります。

メタディスクリプションの最適化

メタディスクリプションは、ユーザーに対してページ内容を簡潔に説明するものであり、クリックを促す役割を持っています。クリック率が低い場合は、ユーザーが検索クエリに対して何を知りたいのかを考え、それに応じたメタディスクリプションを追加します。たとえば、「SEOの基礎を学びたい方へ、役立つ情報を一挙紹介!」といった内容にすることで、ユーザーが具体的に得られる情報を伝えます。

3. 潜在的なトラフィック増加のチャンスを見つける

平均掲載順位が10位前後のクエリは、わずかな改善でトップ10に入る可能性があるため、トラフィック増加のチャンスです。これらのクエリに対して、上位表示を目指す施策を行うことで、トラフィックが大幅に増加する可能性があります。

10位前後のクエリの発見

サーチコンソールの検索パフォーマンス画面で「平均掲載順位」をチェックし、10位前後のクエリを見つけます。これらのクエリは、検索結果の2ページ目に位置している場合が多いため、わずかな最適化で1ページ目に移動する可能性があります。

ページ内容の改善

10位前後のクエリに関連するページに、さらに詳細な情報を追加したり、見出し構成を改善することで、検索エンジンに対して内容がより価値あるものと認識させることができます。また、画像や図表を追加することで、視覚的なアピールを高め、ユーザーがページに長く留まるようにすることも重要です。

内部リンクの最適化

上位表示を目指すクエリが関連するページに、サイト内からのリンクを設置し、内部リンクを最適化することも効果的です。これにより、検索エンジンがページの重要性を認識しやすくなり、順位の向上が期待できます。

検索クエリデータをうまく活用することで、SEO施策の方向性が明確になり、検索エンジンからの流入を増やすチャンスが広がります。

メタディスクリプション・・・検索結果ページに表示されるサイトの概要説明。

効果的な検索クエリデータの分析手法

検索クエリデータを活用することで、ターゲット層に応じたSEO対策を行い、より効果的なサイト運営が可能になります。ここでは、デバイスや地域などのセグメント別の分析や、期間比較、ページ別のクエリ分析方法について解説します。

1. セグメント別の分析方法

ターゲット層に応じたデータ分析を行うためには、セグメントごとに検索クエリを分けて分析することが重要です。特にデバイス(PC・モバイル)や地域別の分析を行うことで、ターゲットに合わせた施策を実施できます。

デバイス別分析(PC/モバイル)

サーチコンソールでは、デバイスごとに検索クエリのデータをフィルタリングすることができます。たとえば、PCユーザーとモバイルユーザーで検索クエリの傾向が異なる場合、それぞれに適したページデザインやコンテンツ改善を検討することが可能です。モバイルの検索クエリでクリック率が低い場合、モバイル表示において改善の余地がある可能性があります。

また、モバイルファーストインデックス(MFI)を意識したSEO対策も重要です。

地域別分析

地域ごとに検索クエリを分析することで、特定エリアでのニーズに応じたコンテンツの最適化が可能です。特に、地域ビジネスやサービスを提供する場合、地域ごとのニーズに沿ったコンテンツの提供は非常に効果的です。例えば、「大阪 webマーケティング」といった地域に関連するクエリが多い場合は、大阪のビジネスに特化した情報を提供することで、ターゲット層に対する訴求力を高められます。

2. 期間比較分析

検索クエリデータの変動を把握するために、期間を比較してデータ分析を行うことも効果的です。月次や週次でデータを比較し、トレンドをつかむことで、施策の成果や改善の方向性を見極めることができます。

施策前後の変化の確認

サーチコンソールの「日付」フィルタを活用して、特定の期間を選択し、施策前と施策後のデータを比較します。たとえば、新しいコンテンツを追加したり、既存コンテンツをリライトした場合、その前後でクリック数やCTRがどのように変化したかを確認することで、施策の効果を測定できます。

トレンドの把握

季節やイベントに影響されるキーワードの傾向が見えることもあります。たとえば、夏の時期にアクセスが増えるキーワードや、年末年始に関連するキーワードなどを把握することで、時期に合わせたコンテンツを提供することができます。トレンドに基づいたコンテンツ制作は、集客効果をさらに高めるポイントです。

3. ページ別クエリ分析

特定のページごとに検索クエリを分析することで、そのページがターゲットとしているキーワードでどの程度効果を発揮しているかを確認できます。ページごとの分析を行うと、リライトや内部リンクの最適化の参考にもなり、SEOの効果をさらに高める施策を打つことができます。

特定ページのクエリ確認

サーチコンソールの「ページ」フィルタを使用して、特定のページの検索クエリを確認します。ページごとにユーザーがどのようなキーワードで流入しているかを把握し、そのページがターゲットとしているキーワードに適しているかを評価します。たとえば、SEOに関するページに「SEO対策 初心者」といったクエリが多い場合、初心者向けに特化したコンテンツの充実が効果的と判断できます。

リライトの効果的な活用

クエリデータを基に、ページ内容をリライトすることで、検索エンジンに対してコンテンツの関連性を高めることができます。特に、特定のクエリがターゲットとしていなかった場合でも、追加することで新たなユーザー層を取り込む可能性が広がります。

内部リンクの最適化

特定のクエリで効果を発揮しているページを発見した場合、そのページへ他の関連ページから内部リンクを追加することで、SEO効果を高めることができます。内部リンクを最適化することで、ページ同士の関連性を強調し、検索エンジンに対してサイト構造の理解を促進します。

これらの分析手法を活用することで、検索クエリデータをより効果的に活用し、SEO施策の方向性を明確にすることが可能になります。

モバイルファーストインデックス・・・Googleがモバイル版サイトの情報を優先して検索インデックスに登録する方式

検索クエリデータを使った具体的なSEO改善方法

検索クエリデータを分析することで、キーワード追加やコンテンツ拡充、内部リンクの最適化などの具体的な改善を行うことができます。

ここでは、検索クエリデータを活用してSEO効果を最大化するための具体的な方法について解説します。

キーワード追加やコンテンツ拡充

検索クエリデータを活用して、関連性の高いキーワードやコンテンツを追加することで、SEO効果を高めることが可能です。

有望な検索クエリの特定と追加

サーチコンソールで、インプレッションが多いがクリック数が少ないクエリや、特定のページで高いクリック率を持つクエリを確認します。たとえば、「SEOツール おすすめ」というクエリで高いインプレッションが得られている場合、現状のコンテンツに「SEOツール」や「おすすめツールの選び方」などの関連キーワードを含め、さらに充実した情報を提供することで、検索エンジンからの評価が向上する可能性があります。

コンテンツの深掘り

高インプレッションクエリが存在する場合は、コンテンツをそのトピックにさらに特化させたり、詳しく解説することで、検索ユーザーにとっての価値を向上させることができます。たとえば、SEOに関連するページで「キーワード選定」が人気の場合、「効果的なキーワード選定のステップ」や「初心者でもできるキーワード分析」などを追加することで、内容の深みが増します。

内部リンクとナビゲーションの最適化

検索クエリデータを基に、ユーザーが求めている情報にアクセスしやすくするために、関連性の高いページ同士を内部リンクでつなぐことも効果的です。

関連ページへのリンク設置

サーチコンソールで得られたクエリデータを参考に、同じトピックに関するページや関連性の高い情報を提供するページへのリンクを設置します。例えば、「SEO対策 初心者」というクエリが多い場合、初心者向けのページから他の基本的なページ(例えば、「キーワードの選び方」や「SEOツールの紹介」など)にリンクを追加することで、ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスできるようにします。

ナビゲーションの強化

内部リンクを最適化することで、サイト内のナビゲーションを強化することができます。特定のクエリに関連するページをサイトのメインナビゲーションやサイドバーに追加することで、訪問者が簡単に情報にアクセスでき、滞在時間や回遊率が向上することが期待されます。また、検索エンジンにとっても、サイト構造が明確であることが評価され、SEOにプラスの影響を与えます。

コンテンツのリライトとタイトル調整

CTR(クリック率)を向上させるためには、検索意図に合わせたコンテンツのリライトやタイトルの見直しが有効です。検索クエリデータから検索意図を分析し、それに基づいた改善を行うことで、ユーザーのクリックを促進することができます。

検索意図に合わせたリライト

検索クエリに基づき、ページのコンテンツをユーザーのニーズに合った内容にリライトします。たとえば、「SEO チェックリスト」というクエリで流入している場合、チェックリスト形式で必要なSEO対策をリストアップするだけでなく、実践手順や具体例も追加することで、ユーザーにとってわかりやすく、実用的なページに仕上げることが可能です。

魅力的なタイトルの作成

タイトルは、CTRに大きな影響を与えるため、検索意図に応じた内容にすることが重要です。たとえば、「初心者向けSEOガイド」のページで「SEO対策とは」というクエリが多い場合、タイトルを「初心者向けSEOガイド:今すぐ実践できる基本対策」といった具体的な表現にすることで、ユーザーが興味を持ちやすくなります。

メタディスクリプションの最適化

メタディスクリプションもクリック率に影響を与えるため、検索意図に合致した内容に書き換えることで効果を高めることができます。ユーザーがクリックしやすい具体的なメリットを示しつつ、適切なキーワードを含めることで、検索エンジンに対してもページ内容を正確に伝えることができます。

検索クエリデータを活用してキーワードを追加したり、内部リンクを強化したり、コンテンツをリライトすることで、サイトのSEO効果が向上します。こうした取り組みは、サイト全体のパフォーマンスを高め、ユーザーの利便性も向上させることにつながります。

ナビゲーション・・・ウェブサイト上で、ユーザーがページ間を移動しやすくするためのリンクやメニュー

注意すべきポイントとよくあるミス

検索クエリデータはSEOにおいて重要な指標ですが、データの過信や思い込みは避けるべきです。

ここでは、検索クエリデータを活用する際に注意すべきポイントやよくあるミスについて解説します。

検索クエリの過信を避ける

検索クエリデータはSEO改善に役立ちますが、これに過度に依存することは避けましょう。データはユーザーの検索行動の一部しか反映していないため、他の要因も考慮する必要があります。

トレンドやシーズナリティに注意

検索クエリは季節やトレンドの影響を受けやすく、特定の時期だけ流行するクエリがあるため、すべてのデータが長期的に価値があるわけではありません。たとえば、イベント関連や季節性の高いキーワードは、一時的にインプレッションが高くなりますが、継続的な流入にはつながりにくいです。したがって、クエリデータはあくまで一つの指標として活用し、その他の要素と組み合わせて判断することが重要です。

短期間での成果を焦らない

検索クエリデータを用いた改善には、一定の時間が必要です。変更後すぐに効果が出るわけではなく、検索エンジンに認識され、結果が反映されるまでには時間がかかるため、焦りは禁物です。

成果を判断するための目安期間

サーチコンソールのデータ更新には数日かかり、SEO施策の効果が現れるまでには数週間から数ヶ月を要することがあります。たとえば、タイトルやメタディスクリプションを改善してCTRを向上させた場合も、検索エンジンが再評価してインデックスを更新するまでには時間がかかります。最低でも1ヶ月から3ヶ月の期間でデータを追跡し、改善施策の成果を判断するようにしましょう。

データ分析のバイアスに注意

検索クエリデータの解釈において、バイアス(偏り)をかけすぎると、正しい判断を見失う可能性があります。データ分析における先入観や過度の思い込みを排除することが重要です。

客観的なデータの見方

検索クエリデータを分析する際には、データが示している情報をそのまま受け入れるのではなく、背景や他のデータと比較することでバランスの取れた判断ができます。たとえば、インプレッションが多いクエリに対して過剰にリソースを割くと、他の重要なクエリへの対応が手薄になる可能性があります。多角的な視点でデータをチェックし、すべての要因を考慮して行動を決定しましょう。

分析の分散化

特定のクエリやページに集中しすぎると、サイト全体のバランスが崩れる可能性があるため、全体を見渡しつつ改善を行うことが大切です。また、他のSEOデータ(例えば外部リンクやコンテンツの質)も併せて考慮することで、より精度の高い施策が可能になります。

検索クエリデータは強力なツールですが、長期的視点と客観的な判断が必要です。データのバイアスを避けながら、他のSEO指標と組み合わせて分析することが効果的な改善につながります。

バイアス・・・データ分析時に偏った見方や先入観が影響して、正確な結果や結論が得られない状態

サーチコンソールの検索クエリを使ってPDCAを回す方法

サーチコンソールの検索クエリデータは、SEO改善においてPDCAサイクルを回すうえで非常に役立ちます。

ここでは、PDCAサイクルの各ステップを通じて検索クエリを活用する具体的な方法を紹介します。

計画(Plan)

まずは、検索クエリデータを基に改善計画を立てます。検索クエリからは、どのキーワードが多く検索され、どのような意図でユーザーがサイトに訪れているのかを把握できます。

改善計画の立て方

サーチコンソールの「検索パフォーマンス」データから、インプレッションやクリック率(CTR)、平均掲載順位の項目を確認し、改善が必要なクエリを特定します。たとえば、インプレッションが高いがCTRが低いクエリについては、タイトルやメタディスクリプションの改善を検討するなど、具体的な改善計画を立てます。また、キーワードの追加やコンテンツの充実化など、SEO効果を上げるための施策も盛り込むとよいでしょう。

実行(Do)と確認(Check)

計画に基づいて施策を実行し、その結果を定期的にモニタリングします。実行段階では、計画に従ってコンテンツやSEO施策を反映させ、検索エンジンが認識するまでの一定期間を待ちます。その後、データの変動を確認し、改善の効果を測ります。

施策の実行

立てた計画に従い、例えばページのタイトルやメタディスクリプションの変更、新しいコンテンツの追加、内部リンクの最適化などを行います。これにより、検索エンジンやユーザーに対する訴求力が向上し、クリック率や順位の改善が期待できます。

データのモニタリング

施策を実行した後は、サーチコンソールを活用して効果を確認します。例えば、CTRが上がっているか、インプレッション数が増えているかなどの指標をモニタリングします。週次や月次でデータを追跡することで、施策がどの程度効果を発揮しているかがわかり、さらなる改善の指針が得られます。

改善(Action)

確認したデータをもとに、さらなる改善を行うためのアクションを計画し、PDCAサイクルを繰り返します。

改善策の策定

モニタリング結果を分析し、例えば想定していた効果が現れていない場合には、別の施策を試みます。たとえば、CTRがまだ低い場合は、タイトルやメタディスクリプションをさらに調整したり、ターゲットとなるクエリに沿ったコンテンツ追加を行います。また、インプレッションが増えているが順位が上がらない場合は、コンテンツのリライトや競合サイトの分析を行うことで、さらに改善策を検討します。

次のアクションに反映

こうして改善結果に基づいた新しいアクションを設定し、再びPDCAサイクルを回します。継続的にサーチコンソールの検索クエリデータを確認し、効果的なSEO施策を続けていくことで、サイト全体のパフォーマンスを持続的に向上させることが可能です。

PDCAサイクルを回すことで、検索クエリデータから得た情報をもとに、柔軟で効果的なSEO改善が可能になります。定期的なデータチェックと柔軟な改善策の実行が、成功への鍵となります。

PDCAサイクル・・・Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Action(改善)の4段階を繰り返すことで継続的な改善を目指す手法。

まとめ

サーチコンソールの検索クエリデータは、SEO対策やコンテンツ改善を図る上で非常に有用なツールです。検索クエリの分析を通じて、ユーザーが求める情報を把握し、それに応じたコンテンツを提供することで、サイトのパフォーマンスを向上させることができます。特に、PDCAサイクルを活用した継続的な改善や、セグメント別のデータ分析を行うことで、効果的な施策を実行することが可能です。

効果的なデータ活用と適切な改善策を積極的に実施し、検索クエリデータを通じて見えてくる改善ポイントを活かして、さらなる成長を目指しましょう。