- ステマ規制の対象範囲が曖昧で、広告主としてどこまで責任があるのか分からない

- インフルエンサー施策やアフィリエイト広告が「違反」にならないか不安

- 景品表示法の改正で何が変わったのか、罰則や対応策を整理して知りたい

ステルスマーケティング(ステマ)は、広告であることを隠して商品やサービスを紹介する宣伝手法として、近年大きな社会問題となっています。とくにSNSやYouTube、ブログなどを活用したマーケティング施策が一般化する中で、「これは広告なのか?」「PRと明示する必要があるのか?」といった曖昧な判断がトラブルの原因となっています。

こうした背景を受けて、2023年10月には景品表示法にステマ規制が導入され、ステマに対する法的規制が明確に定められました。これにより、広告主自身の責任も強く問われる時代に突入しています。

本記事では、「ステマの規制対象はどこまでか?」「違反するとどうなるのか?」「広告主が取るべき対応は?」といった視点から、法的リスクと実務対応についてわかりやすく整理します。

広告運用に関わるすべての人にとって、今すぐ確認すべき内容です。

ステマとは何か?基本定義と構造

SNSやインフルエンサーを活用したマーケティングが一般化するなか、消費者の信頼を損ねる行為として問題視されているのが「ステルスマーケティング(ステマ)」です。ここでは、ステマの定義や通常の広告との違い、景品表示法との関係性について整理します。

ステルスマーケティングの意味と成り立ち

ステルスマーケティングとは、企業や広告主が第三者に報酬や商品提供を行いながら、それを隠して広告行為を行わせる手法です。「ステルス(=隠密)」の名の通り、表面上は広告と見せず、自然な口コミや個人の感想のように装って宣伝されるのが特徴です。

たとえば、インフルエンサーが企業から商品を受け取って投稿しているにもかかわらず、「自腹で購入しました」といった記載をしていた場合、それはステマに該当する可能性があります。

通常の広告との違い

通常の広告は、誰が発信者であるか(=広告主)が明確に示されており、ユーザーも「広告である」と認識したうえで受け取ることができます。テレビCM、バナー広告、PR表記のある記事広告などがこれに該当します。

一方、ステマはあたかも個人が自発的に発信しているかのように見せかけるため、消費者が広告だと気づかずに信用してしまう点に問題があります。

そのため、ステマは単なる不正表示ではなく、「消費者を意図的に欺く構造」として法律上のリスクを伴います。

景品表示法との関連性

ステマは、景品表示法における「不当表示」として規制の対象になります。とくに2023年10月1日以降は、「広告であるにもかかわらず、その表示がないこと」自体が違法行為と明確に定義されました。

消費者庁は、「広告主の意図に基づいて表示されたものであることが消費者に明確でなければならない」としており、PR表記の欠如はそれだけで措置命令の対象となる可能性があります。

なぜ「広告だとわからないこと」が問題なのか

消費者が「広告だと知らずに」商品やサービスを選ぶことは、公正な取引を阻害する行為です。

実際に信頼していたインフルエンサーやレビュー投稿が企業からの依頼によるものであったと発覚した場合、消費者は裏切られたと感じ、企業や商品のイメージが一気に悪化します。

さらに、「バレなければ問題ない」と考えて運用していた場合、ステマ発覚によって炎上・信用失墜・法的リスクの三重苦に陥るリスクすらあります。

だからこそ、広告であることの明示=PR表記は、企業としての責任ある情報発信の第一歩なのです。

インフルエンサー・・・SNSやブログ、YouTubeなどのプラットフォーム上で、多くのフォロワーや視聴者に影響を与える人物。企業はインフルエンサーに商品や報酬を提供し、宣伝投稿を依頼することが多い

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)・・・消費者が商品やサービスを適切に選択できるよう、不当な表示(誇大広告やステルスマーケティングなど)や過大な景品類の提供を規制する日本の法律。2023年10月1日から「広告であることを隠す表示」も不当表示として明確に規制されている

PR表記・・・SNSやWebサイトなどで、投稿や記事が広告・宣伝であることを明示するために付ける「PR」「広告」「タイアップ」などの表示。これがない場合、ステルスマーケティングと見なされる可能性がある

どんな行為が規制対象になるのか?

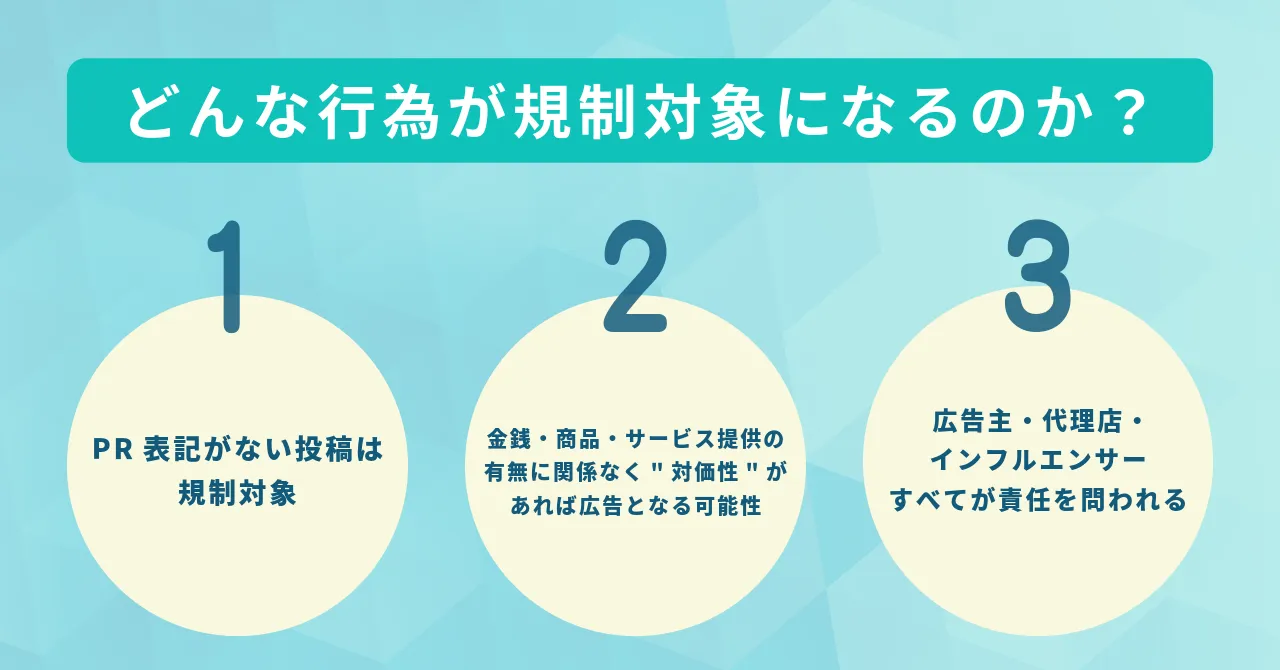

「ステマ=違法」という意識は広まりつつありますが、どのような行為が具体的に規制対象になるのか、正しく理解している企業はまだ少数です。ここでは、景品表示法におけるステマの位置づけと、どのような条件下で違法となるのかを詳しく解説します。

景品表示法における「不当表示」としてのステマの位置づけ

2023年10月のステマ規制導入により、ステマは明確に「不当表示」の一種として位置づけられました。

とくに、「広告主の意図に基づいて表示されているにも関わらず、消費者が広告であると認識できない状態」が規制対象となります。

つまり、広告主や代理店が依頼・指示して行われた投稿や発信が、表向きには自然な口コミやレビューに見える場合、それはステマとして違法になる可能性があるということです。

規制の範囲:金銭報酬、商品提供、サービス無償提供

「報酬が発生していないから大丈夫」と誤解されがちですが、金銭のやり取りがない場合でも、商品やサービスの無償提供があれば、それは“対価性”があると見なされます。

具体的には以下のようなケースが対象です:

- 商品の無償提供や貸与を受けたうえでの紹介投稿

- 旅行・宿泊・エステなどの体験を無料で提供されたレビュー

- アフィリエイト報酬が発生する記事やSNS投稿

- イベント参加・優待など、金銭以外のインセンティブがある場合

このように、何らかの見返りを受けている場合は、原則としてPR表記が必要であり、表示を怠ると規制対象になります。

規制対象者:広告主・代理店・インフルエンサー・アフィリエイター

ステマ規制の重要なポイントは、投稿した本人だけでなく、「広告主」や「企画・制作に関与した関係者」も責任を問われる点です。

- 広告主:最終的な責任を負う立場。依頼時点でPR表記の指示を行っていなければ違反となる可能性大。

- 代理店・PR会社:運用代行やクリエイティブ制作を担う立場として、広告主と同様の管理責任が発生。

- インフルエンサー・アフィリエイター:報酬や提供を受け取っているにも関わらず、広告表記を怠った場合は表示責任あり。

つまり、「うちじゃなくて外注がやったこと」とはいえず、全員が共同で違反行為を構成する可能性があるのです。

プラットフォーム別の対応例(Instagram、YouTube、TikTokなど)

各SNSや動画プラットフォームでも、広告表示に関するルールが年々厳格化されています。

- Instagram:投稿やストーリーズでのPRは「タイアップラベル」を使い、冒頭に「#PR」等の明記を推奨

- YouTube:動画投稿時に「プロモーションを含む動画」と明示できるチェック機能あり。概要欄への表記も必須

- TikTok:ビジネスアカウントを通じた投稿で「広告タグ」や「提供」表記を推奨。広告主との連携機能あり

これらの機能は、ステマ規制の一環として提供されており、表記を怠るとプラットフォーム側からアカウント停止や削除などの措置を受けることもあります。

2023年10月導入|景品表示法でのステマ規制内容

ステルスマーケティングに対する懸念が高まる中、2023年10月にステマ規制が施行され、ステマ行為が明確に「違法」と定義されるようになりました。これよって、広告主や関係者の責任がより一層明確になり、実務レベルでの対応が強く求められています。ここでは、その規制内容のポイントを解説します。

施行日:2023年10月1日〜

景品表示法のステマ規制は、2023年10月1日から施行されました。

これにより、従来はグレーゾーンとされていた「広告であることを隠した宣伝」が、明確に法律違反(不当表示)として処罰の対象になっています。

実務上は、投稿のPR表記が適切でなかっただけで、措置命令の対象になるケースもあるため、企業側の法的リスクが非常に高まったと言えます。

消費者庁によるガイドラインの概要

規制に伴い、消費者庁はステルスマーケティングに関するガイドラインを公表しました。ガイドラインでは、広告かどうかを判断するための基準が明記されています。

- 投稿・記事が広告主の意図・依頼に基づいて発信されたか

- 広告であることが消費者に明確に伝わっているか

この2点を軸に、広告であるにもかかわらず、PR表記がない、もしくは不十分であると判断されると、法的に「不当表示」に該当することになります。

「広告主の表示内容管理責任」の明文化

今回の規制で特に重要なのが、「広告主が投稿や広告の表示内容についても管理責任を負う」と明文化されたことです。

たとえインフルエンサーや外注先が勝手にPR表記を省いたとしても、「広告主がチェックしていなかった」ことが指摘されれば、広告主も処分の対象になります。

このため、事前のガイドライン共有や契約での明記、運用中のチェック体制が不可欠となります。

表示義務の具体的基準:「PR」「広告」「提供」などの明示ルール

PR表記においては、以下のような表現が有効とされています:

- 「PR」

- 「広告」

- 「提供:○○社」

- 「タイアップ企画」など

いずれも、消費者が一目で広告であると認識できる明示が必要です。あいまいな言葉や、投稿末尾に小さく書くといった表記では「適切な表示」とはみなされません。

表記場所の視認性(冒頭・目立つ位置での表示)

表示の位置についてもガイドラインで明確に指示されています。

- 投稿文の冒頭に記載すること

- 「もっと見る」などを開かなくても視認できること

- 動画では冒頭のナレーションや画面内に表示すること

たとえば、Instagram投稿で「#PR」を本文の最後に小さく入れるだけでは不十分であり、法的リスクが残ります。

措置命令・・・景品表示法違反が認められた場合、消費者庁が事業者に対して出す行政処分。違反表示の差し止めや再発防止策の実施、公表などを命じる。

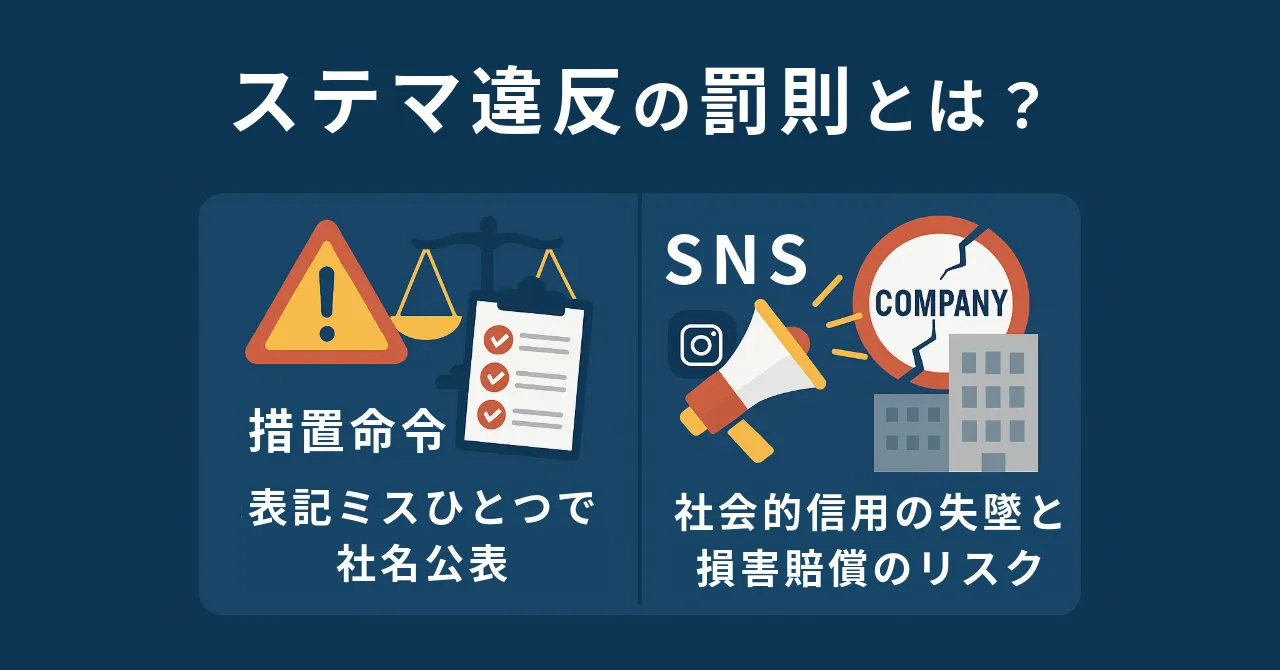

ステマ違反の罰則と処分内容

2023年の規制導入以降、ステマは明確に「不当表示」として扱われ、実際に違反と判断された企業には厳しい処分が科されています。ここでは、景品表示法における罰則内容や処分事例、さらに企業にとっての影響について具体的に解説します。

措置命令とは?(概要・法的拘束力・公表)

ステマ違反に対して最も代表的な行政処分が「措置命令」です。これは、消費者庁などの行政機関が事業者に対して出す命令で、以下のような内容が含まれます。

- 違反行為の即時中止

- 再発防止策の策定・実施

- 社内体制の見直しや研修の実施

- 違反内容と改善措置を自社サイトやメディアで公表

さらに、措置命令は原則として企業名と違反内容が公表されるため、社会的信用に大きなダメージを与えるという強い抑止効果があります。

違反事例に見る実際の処分内容(例:PR表記の不備など)

ステマ違反として処分された事例の多くは、「PR表記の不備」や「明らかな表記の欠如」が原因です。たとえば、

- インフルエンサーに商品を提供していたが、広告である旨を記載していなかった

- アフィリエイトリンク付き記事に、広告であることが明記されていなかった

- 「個人の感想」と見せかけた体験談が、実は企業からの依頼で作成されていた

これらのケースでは、広告主自身が表示をチェックしていなかった、もしくは明確なルールを設けていなかったことが問題視され、措置命令の対象となりました。

場合によっては刑事罰や民事訴訟に発展するリスク

景品表示法自体には刑事罰は規定されていませんが、場合によっては以下のような追加的なリスクが発生します。

- 消費者や取引先からの損害賠償請求(民事訴訟)

- 他の法令(薬機法・不正競争防止法など)との複合違反での刑事告発

- 株主や取引先からの信用失墜による契約解除・投資打ち切り

つまり、「表記ミスひとつ」が企業全体に波及する重大なリスクにつながりうることを認識する必要があります。

過去の企業名公表事例の整理と影響分析

すでに複数の企業が、ステマ関連の措置命令を受けて社名が公表されています。中には大手企業や著名な通販サイトも含まれており、その後の対応として以下のような措置を取ることになりました。

- サイト全面の文言修正

- 関係者への周知徹底・ガイドライン整備

- 消費者・株主への謝罪対応と説明責任の果たし方の検討

こうした対応にはコストも時間もかかるうえ、一度失った信頼を取り戻すのは容易ではありません。だからこそ、事前にルールを守り、ステマを回避する仕組みづくりが不可欠です。

広告主はどこまで責任を負うのか?

ステマ規制が強化されたことで、広告主が「どこまで責任を負うのか」が大きな関心を集めています。とくに、インフルエンサーやアフィリエイターなど、広告主が直接投稿していないケースでも違反が問われることがあり、曖昧なままでは済まされない時代に入っています。

インフルエンサーやアフィリエイターの投稿に対する広告主の法的責任

2023年のステマ規制導入では、広告表示の管理責任が広告主にもあることが明文化されました。

つまり、「インフルエンサーが勝手にやったこと」「アフィリエイターがルールを守らなかった」という言い訳は通用しません。

たとえば、以下のようなケースでも広告主が責任を問われる可能性があります。

- 商品提供や報酬を伴う投稿にPR表記がなかった

- 指定文言や掲載ルールを明示せず、表示が不十分だった

- 投稿内容をチェックする仕組みがなかった

結果として、措置命令や社名公表の対象になるのは広告主自身である点に注意が必要です。

外注先や代理店の投稿が違反だった場合のリスク

代理店や制作会社など、第三者に運用を委託している場合も、最終的な責任は広告主にあります。たとえ投稿内容を事前に確認していなかったとしても、「広告主としての監督不十分」が違反要因とされます。

近年では、PR会社が企画したインフルエンサー施策でステマが発覚し、広告主が処分されたケースも報告されています。

こうしたリスクを防ぐには、委託先と明確な役割分担と責任範囲を契約で定めることが不可欠です。

「知らなかった」では通用しない現在の運用実態

これまでの運用では、「悪意はなかった」「周知が徹底されていなかった」といった説明がある程度通用することもありました。

しかし、現在は法的に「広告主の監督責任」が明確化されているため、過失や管理不足も処分の対象となります。

たとえば、インフルエンサーが複数人で同一商品を一斉に紹介し、そのすべてにPR表記がないというケースでは、広告主による意図的な“隠ぺい”とみなされかねません。

消費者庁も「広告主は適正な広告表示が行われているかを確認する義務がある」としており、対応の遅れが即、リスクへと直結します。

法的責任の回避には何が必要か?(事前確認・契約書)

ステマによる法的責任を避けるには、以下のような事前対応が不可欠です。

- 契約書や依頼書への明記:「PR表記必須」「掲載場所・文言の指定」など

- 事前のクリエイティブ確認フローの整備

- 投稿後のモニタリングと違反時の是正措置体制

- ガイドラインの配布・研修の実施

また、アフィリエイト広告の場合も、ASPと連携して禁止表現やPR表記ルールを共有・監視する体制づくりが求められます。

結論として、「誰が発信するか」ではなく、「誰が責任を持つか」が重視される時代です。広告主は、すべてのPR活動に対して当事者意識を持ち、積極的に法令対応を行うことが、ブランドを守る最大の防衛策となります。

広告主・・・ 商品やサービスの宣伝・販売促進を目的として広告活動を行う事業者。ステマ規制では、インフルエンサーやアフィリエイターなど第三者の投稿であっても、最終的な法的責任を負う。

監督責任・・・ 委託先や関係者が広告表示ルールを守っているかを確認・管理する義務。ステマ規制では、広告主が監督責任を怠ると措置命令や社名公表の対象となる。

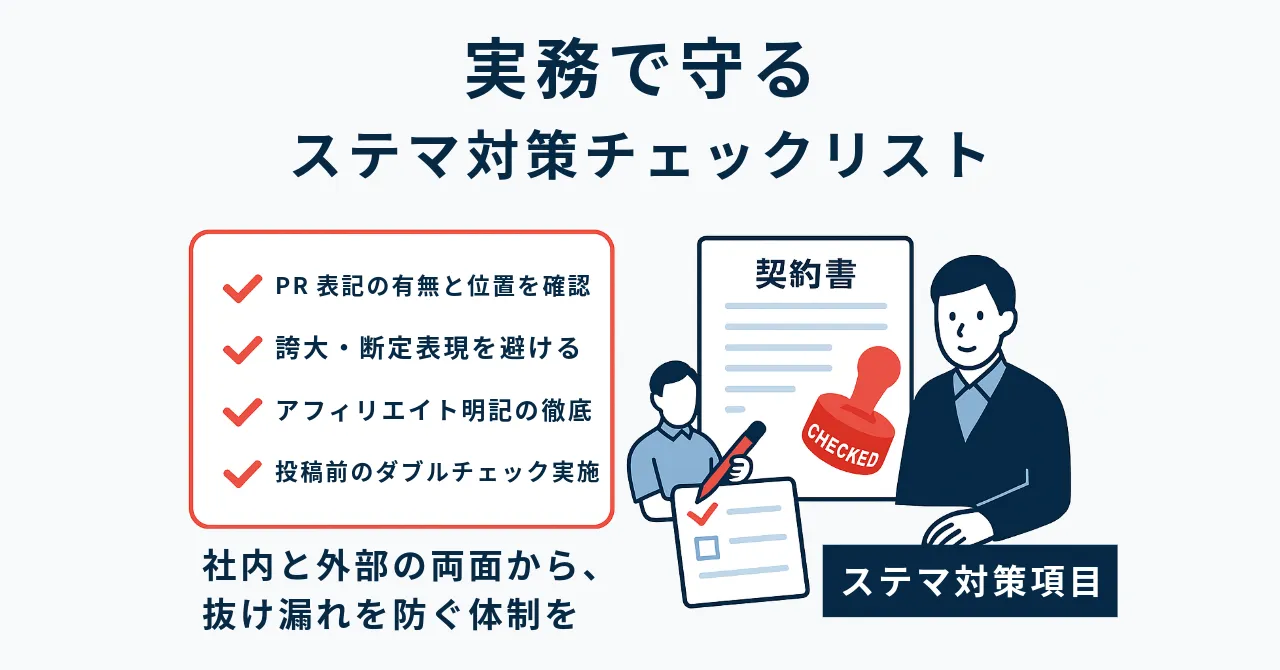

実務で行うべきチェックポイント

ステマ規制を正しく遵守するには、実際の広告運用においてどのような対応を取るべきかを明確にしておくことが重要です。ここでは、広告主や関係者が実務で必ず押さえておきたいチェックポイントを整理します。

投稿時チェックリスト:PR表記の有無、文言の適切さ

まずは、投稿や記事の公開前に確認すべき基本事項です。以下のようなチェックリストを運用フローに組み込みましょう。

- 投稿文の冒頭に「PR」「提供」「広告」などの明確な表示があるか

- PR表記の位置は視認性が高く、「もっと見る」で隠れないか

- 表現内容に誇大・断定的な文言(例:「必ず効果がある」「医学的に証明されている」など)がないか

- 一般消費者が見て「広告だとすぐに分かる」状態になっているか

曖昧な言い回しや末尾の小さな注記では違反と判断される可能性があるため、表示の目立ちやすさにも注意が必要です。

契約書・依頼書に含めるべきステマ対策項目

外部パートナーに業務を委託する場合は、契約書や依頼書にステマ対策に関する条項を必ず盛り込みましょう。記載すべき主な項目は以下の通りです。

- PR表記義務と表現方法の明記(例:「投稿文の冒頭に『PR』と記載する」など)

- 虚偽・誇大表現の禁止

- 投稿前の確認義務と修正依頼への協力義務

- 法令違反時の責任分担(損害賠償や契約解除の条件)

このように、ルールを文書で明文化し、相互に確認し合う仕組みを持つことが、トラブル回避の第一歩です。

アフィリエイトリンクやモニター投稿での注意点

アフィリエイトやモニター案件も、金銭以外の対価が発生している時点で「広告」として規制対象になります。以下のような点に注意してください。

- アフィリエイトリンクを掲載する場合は「※このリンクはアフィリエイト広告です」などの明記が必要

- 無償提供を受けた商品レビューは「提供:○○社」と記載

- 複数のレビュアーに同じテンプレートを渡している場合、ステマとみなされるリスクが高まる

一見自然な口コミのように見えても、読者にとって誤認を招く表現になっていないかを常に意識することが求められます。

社内のチェック体制とレビュー担当者の明確化

どんなにガイドラインを整備しても、運用段階でのチェック体制がなければ意味がありません。投稿前の最終チェックを行う担当者を明確にし、二重チェックを行う体制を構築しましょう。

- 投稿・原稿を公開前に法務やコンプライアンス担当が確認

- 広告主サイドでも、代理店やインフルエンサーの投稿内容を把握

- 違反が疑われた場合の対応フロー(修正・削除・報告)を事前に設計

また、担当者向けに定期的な研修や情報共有を行うことで、組織全体の意識向上にもつながります。

アフィリエイト広告・・・ WebサイトやSNSで、紹介した商品やサービスが購入・申込されると報酬が発生する仕組みの広告。広告であることの明示(例:「このリンクはアフィリエイト広告です」)が法令上必要。

モニター投稿・・・ 企業から商品やサービスの無償提供を受け、その体験や感想をSNSやブログ等で発信する投稿。無償提供があれば「広告」としてPR表記が義務付けられる。

事例で学ぶ|違反リスクと信頼構築の分かれ道

ステマ対策は法令順守だけでなく、企業やブランドの信頼にも直結する重要な取り組みです。ここでは、実際に起きた事例をもとに、ステマが招くリスクと、逆に誠実な広告運用がもたらす価値について解説します。

ステマが原因で信頼を失った企業の事例

2020年代初頭、大手美容関連企業がインフルエンサーを起用したSNSキャンペーンで、PR表記のない大量投稿を行い、ステマと指摘され炎上しました。企業側は「PRであるとの指導はしていたが、明記までは確認していなかった」と説明しましたが、消費者からの信頼は一気に崩れ、製品の返品・販売中止にまで発展しました。

このように、表記ミスひとつでも、「企業ぐるみの隠ぺい」として受け止められるリスクがあり、対応を誤れば信用回復に何年もかかることもあるのです。

正しくPR表記して信頼を得た好事例(透明性が価値に)

一方で、明確なPR表記がむしろファンからの好感を集めた事例もあります。

たとえば、あるライフスタイル系インフルエンサーは、企業案件を行う際、投稿の冒頭に「【PR】本記事は企業から依頼を受けた広告です」と明記し、そのうえで自分の本音の意見も添えて発信。コメント欄には「広告でも誠実で信頼できる」「案件でも買いたくなる」といった声が寄せられ、透明性がブランドイメージ向上に直結しました。

この事例は、「PR表記=マイナス」ではなく、「誠実さを見せる機会」になり得ることを示しています。

信頼される広告運用がブランド価値につながる理由

現代の消費者は、広告の内容だけでなく、「誰がどう伝えているか」「その姿勢は誠実か」という視点でも企業を評価しています。

だからこそ、一貫して透明性を担保した運用が、企業やブランドへの長期的な信頼構築に繋がるのです。

特にSNSのように拡散性の高い媒体では、ステマと見なされた時点で「信頼の喪失=即損失」につながるリスクがある一方で、正しく伝えた企業は「信頼の積み重ね=資産」になります。

ステマ対策=マーケティングの質向上と捉える

ステマ対策を「規制だから仕方なくやる」ではなく、ブランド価値を高めるマーケティング戦略の一部と捉えることが、これからの広告運用には求められます。

- 表記ルールの徹底

- クリエイターとの誠実なコミュニケーション

- 消費者目線での情報提供

こうした取り組みは、短期的な反響以上に、ファンづくり・リピート・推薦という形でブランドの資産を育てる礎になるのです。

炎上・・・ SNSやインターネット上で、企業や個人の投稿・行動が大量の批判や非難を集め、社会的な問題や信頼失墜につながる現象。

よくある質問(FAQ)

ステルスマーケティング規制に関する法改正後、広告主や関係者から寄せられる質問が増えています。ここでは、特に多く寄せられる3つの疑問にお答えします。

Q:報酬は商品提供だけでも広告とみなされる?

はい、みなされます。たとえ金銭のやり取りがなくても、企業から商品・サービスを無償提供されている場合は「対価性あり」と判断され、広告とみなされます。

したがって、レビュー投稿やSNS紹介の際には、必ずPR表記などの適切な表示が必要です。

Q:アフィリエイト記事もステマの対象になる?

はい、アフィリエイトもステマ規制の対象です。成果報酬が発生するリンクを掲載している以上、広告として見なされます。

そのため、「この記事にはアフィリエイト広告が含まれます」「PR」などの明示を行わない場合は、景品表示法違反とされる可能性があります。

Q:「#PR」はどこに書けば違反にならない?

投稿や記事の冒頭など、視認性の高い場所に記載する必要があります。

たとえばSNSでは、「もっと見る」を開かないと見えない位置や、投稿の最後に小さく記載するだけでは不十分です。

Instagram、YouTube、TikTokなど、それぞれの仕様に応じて「冒頭明示」が推奨されています。

対価性・・・ 広告や宣伝において、金銭だけでなく商品やサービスの無償提供など、経済的な利益が発生している状態。景品表示法上、対価性があれば広告とみなされ、PR表記等の明示が義務付けられる。

まとめと実務担当者の行動アクション

ステルスマーケティングへの規制が強化され、広告主や関係者に求められる責任と対応の範囲がこれまで以上に広がっています。最後に、本記事の要点を整理し、実務担当者が今すぐ着手すべき行動について明確にしておきましょう。

記事の総まとめ:ステマの定義・規制・広告主の責任と罰則

- ステルスマーケティング(ステマ)とは、報酬を得て広告を行っているにもかかわらず、それを明示せずに消費者に情報を届ける行為を指します。

- 2023年10月からは景品表示法により、ステマが「不当表示」として法的に明確に違反とされるようになりました。

- PR表記の有無にかかわらず、広告主がその表示を管理する法的責任を負うことが明文化され、措置命令や社名公表、場合によっては訴訟リスクも発生します。

今後の対応:PR表記の徹底、社内ガイドライン整備、外部委託管理

- PR表記のルール整備:投稿や記事の冒頭に「PR」「提供」「広告」などを明確に記載することを、あらゆるチャネルで徹底。

- 社内ガイドラインの策定:表示ルール、チェック体制、依頼先との契約項目などを文書化し、社内・社外への共有を徹底する。

- 外部委託先の運用監視:代理店やインフルエンサーへの説明責任と、投稿内容の確認フローを明確化。違反時の修正依頼・対応ルールも用意しておく。

これらは単なる「チェック業務」ではなく、企業が法令順守と信頼獲得の両立を図るための必須項目です。

信頼ある広告運用を行うことで、企業価値を守り・高める視点の重要性

消費者は今、ただ「モノが売れる広告」よりも、「誰からどのように紹介されているか」に注目しています。

透明性と誠実さをもった情報発信こそが、信頼を生み、ブランド価値を高める基盤になります。

短期的な効果を狙った誤魔化しやルールの抜け道を探る姿勢は、炎上や企業イメージの毀損につながりかねません。

それよりも、「この会社の広告なら安心」「正直な発信をしている」と思われることが、中長期的な競争力の源泉になります。

ステマ対策とは、単に法を守ることではなく、企業の信頼を守るマーケティングそのもの。担当者一人ひとりがその意識を持ち、行動に移していくことが今、求められています。