- アフィリエイト広告で法令違反にならないように、正しい対応方法を知りたい

- 自社の商品が紹介される際、アフィリエイターの表記ミスによるリスクを回避したい

- 広告主・ASP・アフィリエイターそれぞれが負うべき責任の範囲があいまいで困っている

インターネット広告、とくにアフィリエイト広告の活用が広がる中で、「広告としての適切な表示」が求められる時代になってきました。特に近年は、特定商取引法(特商法)や景品表示法といった法律に基づく規制が強化され、個人アフィリエイターの投稿やブログ記事も監視の対象になりつつあります。

一方で、アフィリエイト広告には広告主、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)、アフィリエイターといった複数の関係者が関わるため、誰がどの範囲の責任を負うべきかが不明確になりがちです。この不透明さが、トラブルや法令違反の温床になることも少なくありません。

本記事では、アフィリエイト広告における特商法への対応について、関係者それぞれの立場から「責任分担」と「具体的な対応策」を整理し、実務的なリスク回避と信頼性向上に役立つ知識をご提供します。

特定商取引法(特商法):消費者を保護するための法律で、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売などを規制します。アフィリエイト広告は通信販売に該当し、誇大広告や不適切な表示があると、広告主・アフィリエイターともに法的責任を問われる可能性があります。

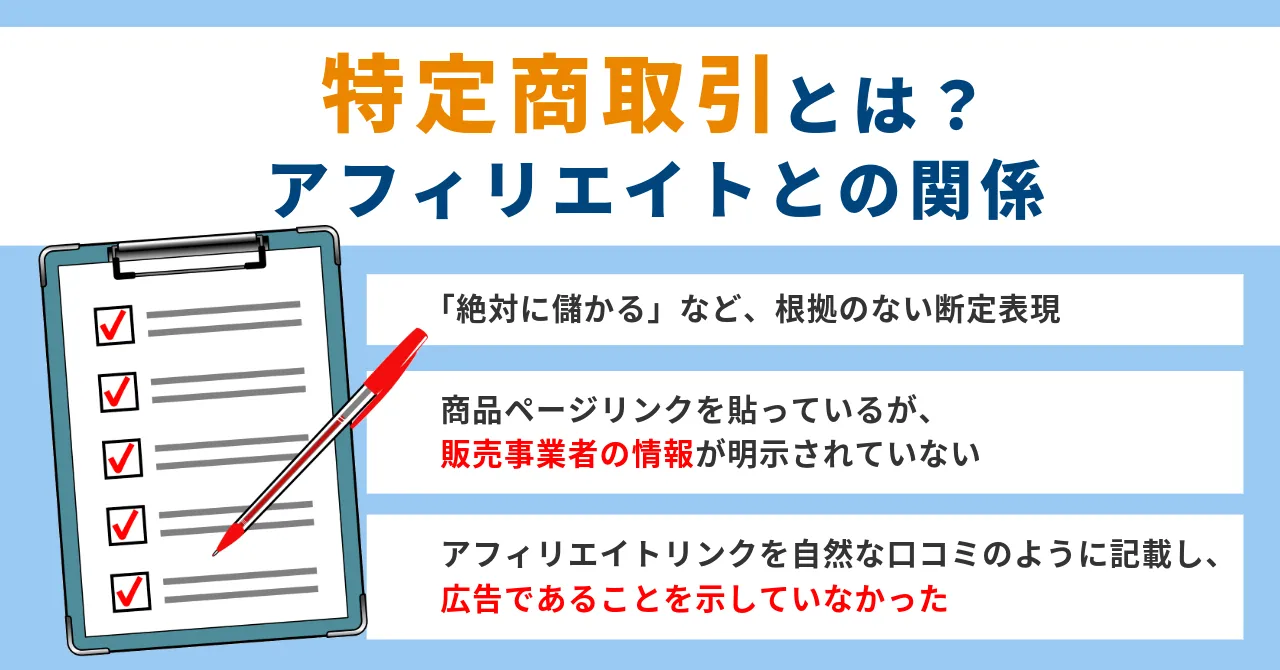

特定商取引法とは?アフィリエイトとの関係

アフィリエイト広告に関わるすべての人が知っておくべき法律のひとつが、「特定商取引法(特商法)」です。消費者を守ることを目的としたこの法律は、広告表現にも深く関係しており、アフィリエイトにおいても違反すれば重大なペナルティを受ける可能性があります。

ここでは、特商法の基本的な考え方と、アフィリエイト広告との関係性、そして実際の違反事例を紹介します。

特定商取引法の概要

特定商取引法は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売など、消費者と事業者の間に「情報の非対称性」が生じやすい取引に対して適用される法律です。目的は、消費者の利益を保護し、不当な勧誘や誇大広告を防止することにあります。

中でも、インターネットを利用した通信販売は、実店舗での商品確認や対面でのやりとりがないため、消費者が誤解しやすいという特徴があります。そこで、事業者は「広告や販売ページに、誰が販売しているのか(販売業者名・連絡先など)」「返品・キャンセルの条件」「送料の有無」などのような、重要な情報を正確に表示する義務があります。

このような表示が不十分だったり、実態と異なる内容を記載していたりすると、特商法違反として行政処分を受けることになります。

アフィリエイト広告が対象となる理由

「アフィリエイターは販売者ではないから、特商法の対象外」と誤解されることもありますが、それは危険な認識です。なぜなら、アフィリエイト広告のように、商品・サービスの販売ページへ誘導する行為は「広告」に該当するからです。

消費者庁の見解でも、アフィリエイトによる紹介が「誘引」とみなされる場合、表示内容の責任が問われるとされています。特に、アフィリエイターが個人の意見のように見せかけながら、実際には報酬を得て商品を宣伝している場合は、ステルスマーケティング(ステマ)として指摘されるリスクもあります。

つまり、アフィリエイトであっても、商品販売につながる広告活動の一環であれば、特商法の表示義務を意識する必要があるのです。

実際の違反事例

過去には、アフィリエイト広告に関する特商法違反で、広告主やアフィリエイターが行政指導を受けた事例があります。たとえば、以下のようなケースです。

- 「最安値保証」「絶対に儲かる」など、根拠のない断定表現を使用していた

- 商品ページへのリンクを貼っているにもかかわらず、販売事業者の情報が明示されていない

- アフィリエイトリンクを自然な口コミのように記載し、広告であることを示していなかった

これらはすべて、特商法または景品表示法に違反するおそれがあり、消費者の誤認を招く行為として、法的な対応が取られる対象となります。

広告主やASP、アフィリエイターは、「自分は関係ない」と思わず、それぞれの立場でリスクを正しく理解し、適切な対応を取る必要があります。

情報の非対称性解説:売り手と買い手の間で持っている情報量や内容に差がある状態のこと。たとえば、商品の正確な効果を知っているのは売り手だけ、という状況。

誘引:ある行動(商品購入など)を促すために、興味や関心を引く行為。広告や口コミなどが含まれる。

ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ):広告主とアフィリエイターをつなぐ仲介業者。広告を配信したり、報酬の管理を行ったりする。

景品表示法:商品やサービスの広告で、ウソの情報や過度な宣伝(誇大広告)をして消費者をだます行為を禁止する法律。

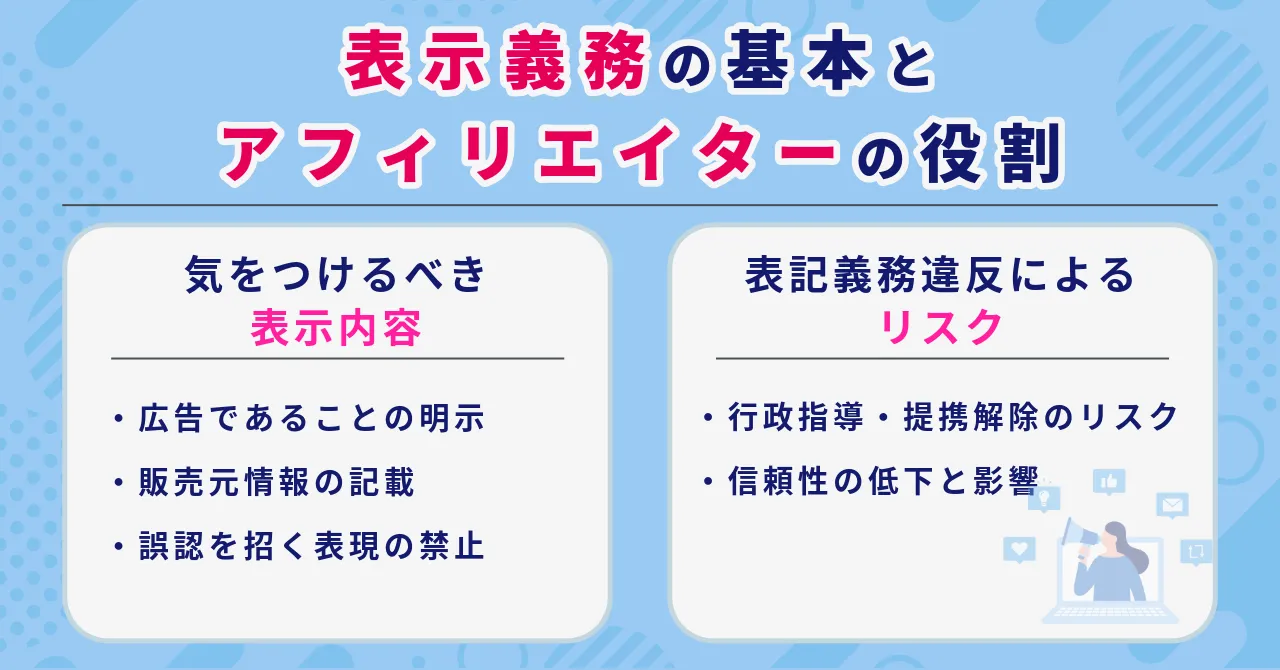

表示義務の基本とアフィリエイターの役割

アフィリエイト広告は、ただ商品を紹介するだけではなく、「広告であること」を明確に伝える責任も伴います。とくに個人で活動しているアフィリエイターは、表示義務を軽視しがちですが、実は法律上のリスクもある重要なポイントです。

ここでは、アフィリエイターが守るべき表示内容と、表記違反によって起こりうるリスクについて詳しく解説します。

アフィリエイターが気をつけるべき表示内容

アフィリエイト広告における「表示義務」は、内容に応じていくつかのポイントに分かれます。なかでも、読者の誤認を防ぐために重要なのが「広告であることを明確に伝えること」。

これから紹介する各項目では、アフィリエイターが実践すべき表示方法や注意点を具体的に見ていきましょう。

広告であることの明示(PR表記など)

アフィリエイト広告では、記事やSNS投稿が**広告であることを明確に示す「PR表記」**が必要です。最近では、「この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています」や「PR」などの一文を記事冒頭に表示することが推奨されています。読者が「これは個人の感想ではなく広告である」と一目で判断できるようにすることが、誤認防止につながります。

また、SNSやYouTubeなどの投稿でも、ハッシュタグ「#PR」や「#広告」などを明示する必要があります。プラットフォームの違いに関わらず、表示の原則は共通です。

販売元情報の記載(特商法表示ページへのリンクなど)

アフィリエイトリンクを通じて商品販売ページに誘導する場合、販売者(広告主)の情報が確認できるページへのリンクがあることが重要です。通常、販売元が用意している「特定商取引法に基づく表示」ページへのリンクを、適切に設置することで、消費者に必要な情報を提供できます。

この情報が不足していると、「誰が販売しているのか」「返品・キャンセル対応はどうなっているのか」といった基本的な疑問が解消できず、法令違反と判断される可能性があります。

誤認を招く表現の禁止(例:「最安値保証」「絶対儲かる」など)

アフィリエイト広告では、表現内容にも十分な注意が必要です。たとえば、「絶対に儲かる」「今だけ!最安値保証」など、根拠のない断定的な表現は、消費者に誤解を与えるおそれがあるため、特商法や景品表示法の観点からもNGとされています。

あくまで中立的・客観的な立場で、情報の裏付けがある内容にとどめることが大切です。ランキング形式や口コミ風の表現でも、根拠が曖昧な場合は注意が必要です。

アフィリエイターの表記義務違反によるリスク

表示ルールを守らなかった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?

アフィリエイターの責任は想像以上に大きく、法的なトラブルや広告主との関係悪化につながるケースも少なくありません

ここでは、実際に起こりうるリスクについて、具体例を交えながら解説します。

行政指導、提携解除のリスク

アフィリエイターが表示義務を怠った場合、広告主やASPからの提携解除だけでなく、消費者庁などの行政機関から指導や処分を受けるリスクもあります。特に、ステルスマーケティングとみなされるケースでは、法令違反として厳しい対応が取られることがあります。

実際に、表示不備を理由にアフィリエイト報酬が差し止められたり、サイト閉鎖に追い込まれたりする事例もあります。

信頼性の低下と影響

法的リスクだけでなく、読者からの信頼を失うことも、アフィリエイターにとって大きなダメージです。「このサイトは信用できない」「誇張ばかりの広告だ」と思われてしまえば、アクセス数やCV(コンバージョン)も下がり、継続的な収益は見込めなくなります。

アフィリエイトは「信用経済」の上に成り立っています。だからこそ、正しい表示と誠実な情報発信が、長期的な成果につながるのです。

アフィリエイターの表記義務:アフィリエイト広告において、記事や投稿が広告であることを明示する義務。特定商取引法や景品表示法により、誤認を避けるための「PR表記」や「販売元情報の記載」が求められており、違反した場合は行政処分や信頼の失墜といったリスクが伴います。

PR表記:記事やSNS投稿が広告であることを読者に知らせるための表示。「PR」「広告」「アフィリエイトリンクを含みます」などの文言を使い、ステルスマーケティングと誤解されないようにする役割がある。

特定商取引法に基づく表示ページ:通信販売において、販売者の会社名・所在地・連絡先・返品条件などを明示することを義務付けたページ。消費者が安心して購入できるよう、アフィリエイト経由でも適切にリンクされている必要がある。

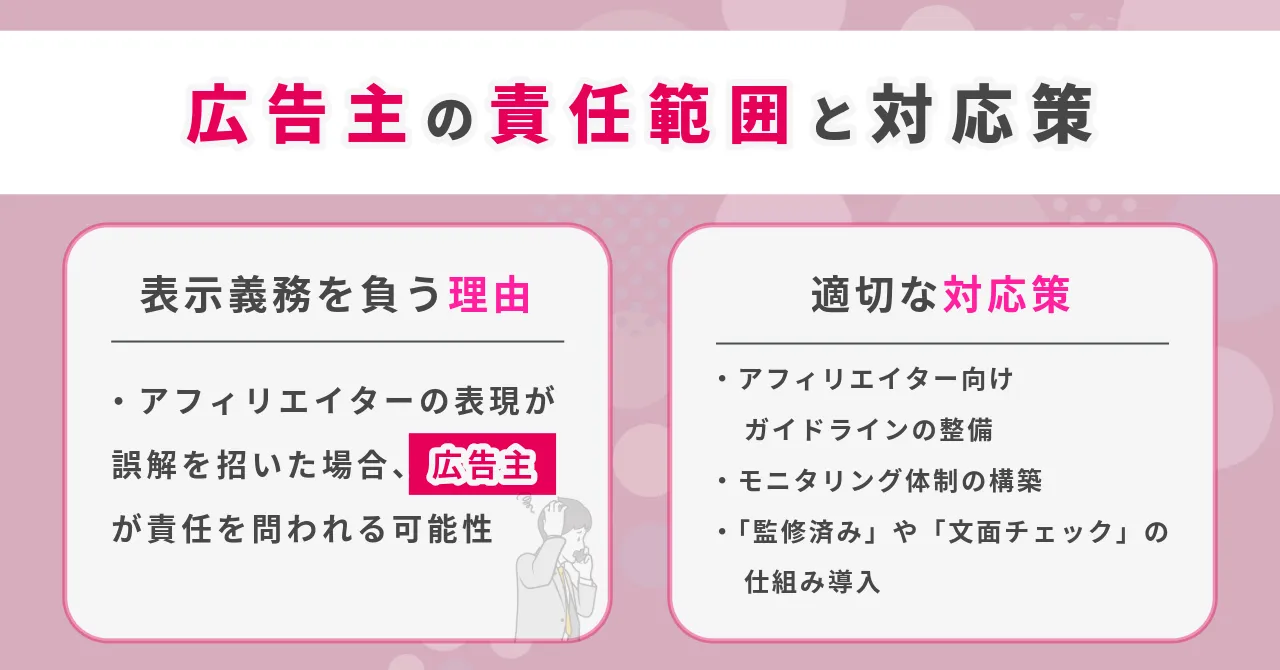

広告主の責任範囲と対応策

アフィリエイト広告は、アフィリエイターが主体的に情報発信する仕組みですが、広告主が「販売元」である以上、表示に関する最終的な責任から完全に免れることはできません。

ここでは、広告主が負う表示義務の根拠と、リスク回避のために講じるべき具体的な対応策を解説します。

広告主も表示義務を負う理由

アフィリエイト広告では、情報を発信するのはアフィリエイターであっても、その広告活動が「広告主の意向に基づくもの」とされれば、責任は広告主にも及びます。

ここでは、アフィリエイターの発信によって消費者が誤認した場合に、どのように広告主が法的責任を問われるのか、その根拠と背景を具体的に見ていきます。

アフィリエイターの表現が誤認を招いた場合、広告主が責任を問われる可能性

一見、アフィリエイターによる誇張表現や不適切な記載は「第三者の行為」と捉えられがちですが、実際には広告主がその広告行為を許容または黙認していたと判断されるケースも少なくありません。消費者庁のガイドラインでは、「広告主の意向に基づく広告活動」である限り、広告主にも一定の責任があると明記されています。

たとえば、アフィリエイターが「この商品は絶対に効果がある!」と紹介し、それが実際の効能を超えた表現であれば、広告主がその内容を把握していなかったとしても、結果的に責任を問われる可能性があります。

販売元情報の不備に対する法的リスク

特定商取引法では、商品購入の際に必要な「販売者情報(社名・住所・連絡先など)」の表示が義務づけられています。仮にアフィリエイト広告経由でユーザーが商品ページにアクセスした場合、そのページに販売元の情報が正しく記載されていなければ違法となるおそれがあります。

これはアフィリエイターの責任ではなく、表示義務を持つ広告主自身の問題として扱われます。特に、複数の商品ページやランディングページを展開している場合は、個々のページで表示が漏れていないか注意が必要です。

適切な対応策

法的リスクを未然に防ぐためには、事後対応ではなく、日常的な予防策が欠かせません。ここからは、広告主が取るべき実践的な対策として、アフィリエイターとの連携強化や情報整備の方法について具体的に解説します。

アフィリエイター向けガイドラインや素材の整備

広告主としてできる最初の対策は、アフィリエイターに対して明確なガイドラインを提示することです。

たとえば、以下のような項目をまとめた資料を提供することで、誤解や表現ミスを防ぎやすくなります。

- 禁止表現の具体例(例:「絶対」「最安」「即効」など)

- 推奨するPR表記やリンクの設置例

- 特商法表示ページへのリンクURL

また、画像バナーやレビュー文のテンプレートといった公式素材を用意し、それを使用するよう促すことで、表記ブレを防止できます。

モニタリング体制の構築と監修責任の明確化

次に重要なのが、アフィリエイターの掲載内容を定期的にチェックする体制の構築です。

特に、ASP側の審査に頼り切りにならず、広告主自ら定期的に記事や投稿内容をモニタリングし、必要に応じて修正依頼や提携解除を行う姿勢が求められます。

加えて、ガイドラインを整備するだけでなく、「誰が監修責任を負うのか」を社内で明確にしておくことで、対応漏れを防ぐことができます。

「監修済み表記」や「文面チェック」の仕組み導入

より安全性を高める方法としては、アフィリエイターが作成した記事を事前にチェックし、「監修済み」と記載できる運用体制の導入が効果的です。たとえば、「この記事は〇〇株式会社の監修のもとで執筆されました」といった文言を挿入することで、消費者の誤認防止にもつながります。

また、コンテンツの一部に限ってでも、広告主側が事前に「文面確認」を行う運用ルールを定めると、トラブルの予防効果はさらに高まります。

広告主の表示責任:アフィリエイト広告であっても、商品やサービスを販売する「広告主」が最終的に法的な表示責任を負う立場にある。特に、アフィリエイターの誤認を招く表現を放置した場合や、販売ページに必要な情報が記載されていない場合は、広告主自身が行政指導や罰則の対象となる可能性がある。そのため、ガイドライン整備や監修体制の強化が欠かせない。

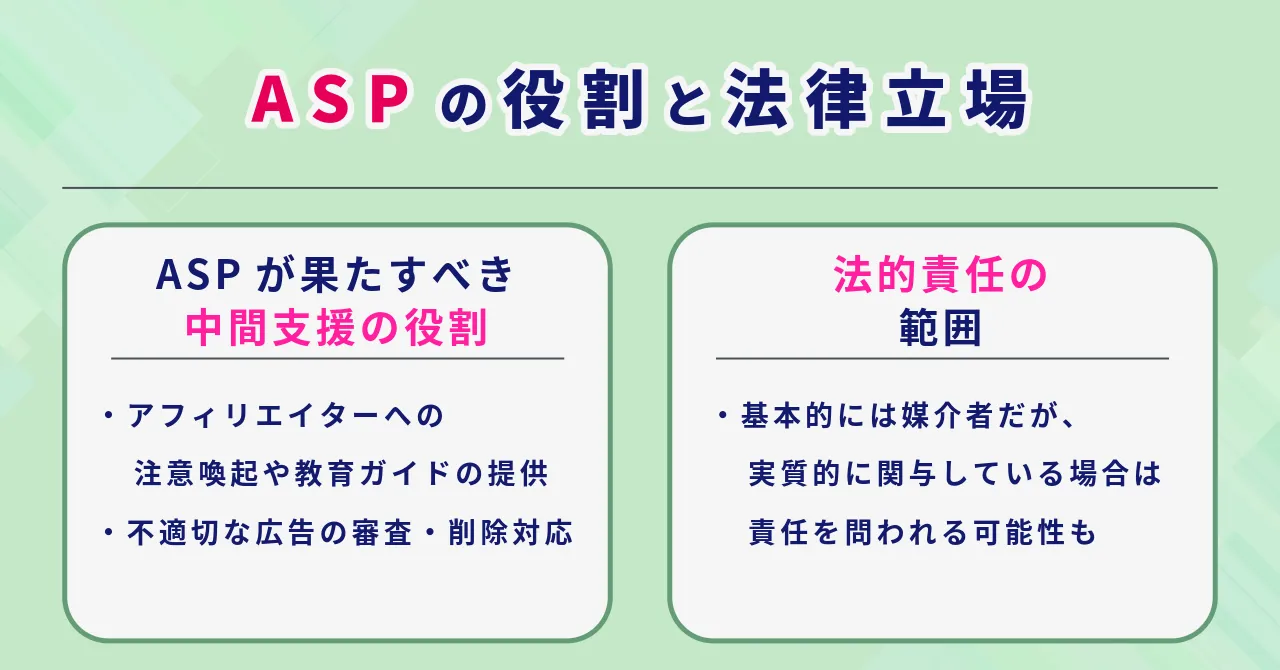

ASPの役割と法的立場

アフィリエイト広告におけるASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)は、広告主とアフィリエイターを結ぶ重要な中間役です。そのため、法的な表示責任は直接問われにくい立場でありながらも、広告内容や法令遵守において影響力を持ち、一定の役割を果たすことが求められます。このセクションでは、ASPの果たすべき支援や責任範囲、そして今後の課題について解説します。

ASPが果たすべき中間支援の役割

ASPは単なる仲介業者という立場にとどまらず、アフィリエイターの適切な広告運用を支援する「教育者」としての役割も担います。とくに法律やガイドラインへの理解が浅いアフィリエイターに対して、わかりやすく実用的なサポートを提供することが、違反リスクの抑制に直結します。

アフィリエイターへの注意喚起や教育的なガイド提供

ASPは、アフィリエイトプログラムに参加するアフィリエイターに対して、広告掲載に関するルールや注意事項を伝える役割を担っています。具体的には、以下のような支援が求められます。

- PR表記や特商法に基づく表示方法の説明

- 使用が避けられる禁止表現の明示

- 景品表示法やステマ防止に関する基本ガイドの提供

ASPが明確なガイドラインを示すことで、アフィリエイターの法令理解が深まり、結果として違反リスクの低下につながります。加えて、初心者向けのオンライン講座やチェックリストの提供も有効です。

不適切な広告の審査・削除対応

ASPはプラットフォーム運営者として、掲載される広告表現を監視・管理する役割もあります。とくに、下記のような不適切な表現が見つかった場合には、速やかな対応が必要です。

- 誇大広告(例:「必ず痩せる」「絶対に儲かる」)

- 偽の口コミを装った記事

- PR表記の欠如

多くのASPでは、ユーザーからの通報や定期的な自動チェックを通じて、これらの表現をモニタリングし、違反が確認された場合は広告停止やアカウント削除といった措置を講じています。

法的責任の範囲

一般的に、ASPは広告主とアフィリエイターの間を仲介する「媒介者」としての立場を持つため、直接的な表示責任を負うことは少ないとされています。しかし、実質的に広告内容に関与していたと判断されるケースでは、ASPにも法的責任が及ぶ可能性がある点に注意が必要です。

基本的には媒介者だが、実質的に関与している場合は責任を問われる可能性も

ASPは法律上「広告の媒介者」として位置づけられることが多く、直接的な広告主ではないため、通常は法的な表示責任を負わない立場とされています。

しかし、以下のような場合には、実質的な関与者として責任を問われる可能性が生じます。

- 明らかに違法性の高い表現を容認・放置していた

- 誤解を招く内容をASP側が積極的に推奨していた

- 広告主との連携により、広告内容を具体的に指示していた

つまり、法的リスクを完全に回避するには、「ただの仲介者」であり続けるだけでなく、問題発生時に適切な対応が取れる仕組みを持つことが重要です。

より求められる今後の対応

広告に関する法令やガイドラインは、社会情勢や技術の変化に応じて更新が繰り返されています。ASPが信頼されるプラットフォームとしての役割を果たすためには、こうした変化にいち早く対応し、関係者全体に最新情報を適切に伝える体制づくりが不可欠です。

法律・ガイドラインの定期更新への即応

法令や消費者庁のガイドラインは年々アップデートされており、ASPとしても最新の情報に常に目を配る必要があります。新しいステマ規制が導入された場合などは、迅速にガイドラインや掲載ルールを改訂し、アフィリエイターや広告主に通知する体制が不可欠です。

また、業界団体との連携や専門家による法務レビューなどを活用することで、より正確で信頼性の高い対応が可能になります。

広告主・アフィリエイターと三者協力体制の構築

ASP単体での取り組みだけでは限界があります。これからは、広告主・ASP・アフィリエイターの三者が連携し、法令遵守を共通目標として動く仕組みが求められます。

たとえば、以下のような取り組みが効果的です。

- 三者合同でのオンライン説明会やガイドライン説明セミナーの実施

- ガイドラインやテンプレートの共通化

- 問題発生時の相談窓口の整備と透明な対応体制

このような協力体制を築くことで、広告全体の品質が向上し、消費者からの信頼も高まるでしょう。

ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー):広告主とアフィリエイターをつなぐ仲介サービス。アフィリエイト広告の仕組みを提供し、プログラムの登録管理、成果報酬の追跡、レポート機能などを通じて両者の取引をサポートする。法的責任は直接的には問われにくいが、違法な広告を放置した場合は責任が生じる可能性もあるため、適切な運営管理が求められる。

誇大広告(こだいこうこく):実際の効果や価格以上に優れているように見せかける広告表現。たとえば「絶対に痩せる」「今すぐ効果実感」など、根拠のない断定的な表現がこれに該当する。

最新動向:消費者庁・業界団体のガイドライン

アフィリエイト広告を取り巻く環境は、近年大きく変化しています。特に2023年以降、消費者庁による法規制の強化や、業界団体による自主規制の推進により、「広告の透明性」が強く求められるようになってきました。この章では、ステルスマーケティング(ステマ)対策を中心に、最新の行政・業界動向と実務に役立つ情報源を紹介します。

消費者庁の見解と動き

アフィリエイト広告の健全な運用を促進するため、消費者庁は近年、表示に関する法規制の整備を急速に進めています。中でも注目すべきは、2023年に実施された「ステルスマーケティングの明確な規制対象化」です。ここでは、その背景や規制内容、実務に与える影響について解説します。

ステルスマーケティング対策の強化

消費者庁は、2023年10月に景品表示法の改正により、ステルスマーケティング(ステマ)を不当表示として正式に規制の対象に加えました。これにより、アフィリエイト広告やSNS投稿などで、広告であることを隠して商品を紹介する行為が、行政処分の対象となる可能性が明確になりました。

この動きは、消費者保護の観点からも非常に重要です。なぜなら、ユーザーが「純粋な口コミ」と信じて購入した商品が、実は金銭的報酬を得たアフィリエイターの広告であった場合、その信頼を大きく損なうからです。

「広告であることの明示」に関するガイドラインの整備

消費者庁は、ステマ規制に伴い、「広告であることの明示」に関する具体的な表示基準のガイドラインを公表しています。たとえば、以下のような表現が推奨されています。

- 「この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています」

- 「PR」「#広告」などのハッシュタグを冒頭に表示する

- 誘導先が販売ページであることを明示する

ガイドラインでは、表示の場所・文字の大きさ・表現の分かりやすさといった点にも注意が求められており、曖昧な記載では「明示していない」と判断される可能性もあるため、慎重な対応が必要です。

業界団体(JARO、JADMAなど)の取り組み

行政による法的規制に加えて、業界団体による自主的なルール整備も進んでいます。JAROやJADMAをはじめとする業界団体は、広告の透明性を高めるための指針や啓発活動を展開しており、広告主やアフィリエイターの実務にも大きな影響を与えています。

自主規制と監視体制

広告業界全体の信頼性を高めるために、JARO(日本広告審査機構)やJADMA(日本通信販売協会)などの団体も、アフィリエイト広告に対する自主規制ルールの整備と監視体制の強化を進めています。

JAROでは、不当表示に関する苦情を受け付け、業界内で是正指導を行う仕組みがあり、アフィリエイト経由の表現についても審査対象としています。JADMAは、通販事業者向けに広告表現に関する指針を発表し、会員企業に法令遵守を促しています。

啓発活動とチェック体制の強化

両団体とも、広告主・アフィリエイター・ASP向けにセミナーやガイドブックの発行を行い、実務レベルでの啓発活動にも注力しています。また、定期的なモニタリングや会員企業への通達を通じて、表示義務違反の未然防止にも力を入れています。

これらの取り組みは、業界全体で「透明性のある広告」を目指す動きの一環であり、今後さらに拡充されていく見込みです。

実務に役立つ情報源の紹介

信頼性のある最新情報を得るには、以下の公式リソースの活用が有効です。

- 消費者庁公式サイト(https://www.caa.go.jp/)

→ 「表示に関するガイドライン」「ステマ規制の概要」「行政処分事例」などが公開 - JARO公式サイト(https://www.jaro.or.jp/)

→ 不当表示の事例検索、広告審査基準、啓発資料の閲覧が可能 - ASP・広告主が発信するQ&Aや事例集

→ 各社が独自に公開している「広告表現の注意点」「よくある違反事例」は、実務に直結する内容が豊富

これらの情報源は、日々更新されているため、定期的にチェックする習慣を持つことが、違反リスクを回避するための第一歩となります。

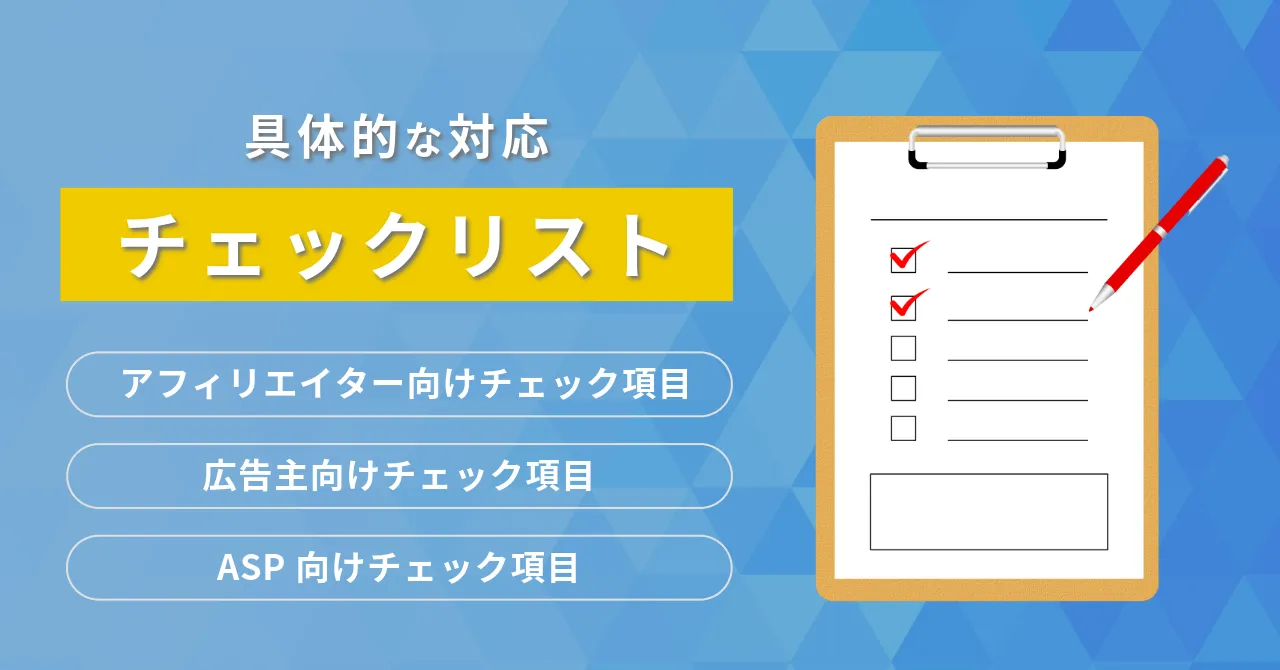

具体的な対応チェックリスト

アフィリエイト広告に関する表示義務を適切に果たすためには、日常的な確認とルールの徹底が欠かせません。ここでは、アフィリエイター・広告主・ASPそれぞれの立場で確認すべき具体的なチェック項目をまとめました。実務にすぐ活かせる内容として、自身の運用状況と照らし合わせながらご活用ください。

アフィリエイター向けチェック項目

アフィリエイターがコンテンツを作成・投稿する際に確認すべきポイントは以下の通りです。

- 「PR」や「広告」であることの表示はあるか

→ 記事やSNS投稿の冒頭など、ユーザーが最初に目にする場所に明示されているか。 - リンク先に特定商取引法に基づく表示ページがあるか

→ 商品やサービスを紹介する場合、そのリンク先に販売元情報(会社名、住所、連絡先など)が掲載されているか確認。 - 表現が誤解を招くものになっていないか

→ 「絶対に痩せる」「最安値保証」「100%効果あり」など、断定的かつ誇張的な表現を使っていないかチェック。 - 報酬の有無に関する開示が行われているか

→ 「この記事はアフィリエイト報酬を得て運営しています」といった、報酬の発生について明記しているか。 - 適切な位置・視認性でPR表記がされているか

→ スマートフォン等でも最初に目に入りやすい位置に表記されているか。 - 商品・サービスの実体験や根拠を明示しているか

→ 体験記を記載する際、実際に使用した事実や根拠となる情報を伴っているか。

広告主向けチェック項目

広告主は、アフィリエイターの発信内容に対して一定の監督責任を負います。以下の観点で事前準備・確認を行いましょう。

- 提供している素材や文例が誤解を招く表現になっていないか

→ バナー、紹介文、レビュー文テンプレートに過度な訴求や虚偽の表現がないかを見直す。 - 監修体制やチェックフローは整っているか

→ アフィリエイターが使う表現に対して、事前承認や定期的なチェック体制が社内で確立されているか確認。 - アフィリエイターへの運用ルールや注意点を共有しているか

→ ガイドライン配布だけでなく、メルマガ・セミナー・説明会等での情報共有があるか。 - 過去に違反事例があったアフィリエイターの再提携リスクを管理しているか

→ ブラックリストや再登録防止策が機能しているか。 - ランディングページ内の表示が特商法・景表法に準拠しているか

→ ページごとの販売者情報・返品条件・価格表記などが適切に表示されているか。

ASP向けチェック項目

ASPはプラットフォーム提供者として、アフィリエイターの広告運用をサポートする責任があります。以下の点に注意しましょう。

- 不適切な広告掲載がないかをモニタリングしているか

→ 自動ツールや目視によるチェック体制を持ち、違反を早期に発見・対応できる仕組みを構築しているか。 - アフィリエイター向けのガイドラインが整備されているか

→ 「PR表記の必要性」「使用NG表現」「リンク設置の注意点」など、法律を踏まえた具体的なガイドラインを公開しているか。 - ガイドライン違反時の対応ルールが明文化されているか

→ 提携停止・警告・再発防止措置などの運用ポリシーがあるか、アフィリエイターにも伝えられているか。 - アフィリエイター登録時に規約への同意取得が明確に行われているか

→ 利用規約や広告ルールに明確に同意を得たうえで参加させているか。 - アフィリエイトリンク発行時に表示義務を促す導線があるか

→ 管理画面等で「PR表記が必要です」などの注意喚起が組み込まれているか。

これらのチェックリストを定期的に見直し、関係者それぞれが自らの責任範囲を正確に把握することが、法令違反を未然に防ぎ、信頼性の高いアフィリエイト運用につながります。

よくある質問とその対応

アフィリエイト広告に関する法令遵守については、実務上で悩まれることが多く、よく寄せられる質問があります。このセクションでは、アフィリエイター・広告主・ASPの関係者が直面しがちな疑問について、明確に回答を提示します。

アフィリエイターでも法人じゃないと特商法対象外ですか?

いいえ、個人のアフィリエイターであっても特定商取引法の対象となる可能性があります。商品やサービスを紹介し、購入を促す行為が「誘引」とみなされれば、法人・個人を問わず表示義務が発生します。規模や報酬の有無にかかわらず、広告としての扱いを受ける点に注意が必要です。

PR表記はどこに表示すればよい?

基本的には、ユーザーが最初に目にする場所(記事冒頭やSNS投稿の上部)に明確に表示する必要があります。スクロールしなければ見えない位置や、小さすぎて読めない文字では「明示」とは言えません。「この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます」「PR」などの文言を、視認性高く配置しましょう。

SNS投稿も対象になるのか?

はい、SNS投稿も広告に該当する場合は特商法や景品表示法の対象になります。InstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどで報酬を得て商品を紹介している場合は、必ず「#PR」「#広告」などのタグを使って明示する必要があります。特にインフルエンサーによる投稿は、ステマとの線引きが厳格化されています。

過去に投稿した記事はどう対応すべき?

現時点で掲載中の記事・投稿にも、表示義務や誤認表現の見直しを行うことが推奨されます。たとえ当時は問題がなかったとしても、法改正やガイドラインの更新によって不適切と判断される可能性があるため、定期的な記事の棚卸しと修正作業を行いましょう。

まとめと今後の対応

アフィリエイト広告は、手軽に始められる一方で、法令上の責任や表示義務が軽視されがちです。しかし近年、ステルスマーケティング(ステマ)や誤認表示への規制が強化され、関係者それぞれに明確な対応が求められるようになりました。

本記事の内容を整理しつつ、今後の対応の方向性について解説します。

本記事の要点整理

アフィリエイト広告を運用するすべての関係者にとって、法令への理解と対応はもはや前提条件です。まずは、特定商取引法とアフィリエイト広告の関係性をあらためて整理し、それぞれの立場に求められる基本的な対応を振り返ってみましょう。

特商法の基本とアフィリエイトとの関係

特定商取引法(特商法)は、通信販売を含む取引に対して消費者保護を目的に制定された法律です。アフィリエイト広告も、商品・サービスへの誘導を行う以上、「広告行為」として規制の対象となります。つまり、アフィリエイター・広告主・ASPのいずれもが、正確な表示と法令対応を意識する必要があります。

各当事者の責任と対応策

- アフィリエイター:PR表記の明示、誇張表現の回避、販売元情報の確認が基本対応です。

- 広告主:ガイドラインの整備、アフィリエイターへの監修体制の構築、素材の見直しが求められます。

- ASP:中立的な立場にありつつも、ガイドの提供やモニタリングによって適切な運営管理を担う役割があります。

これら三者がそれぞれの立場でルールを守り、情報共有を行うことで、安全で信頼性の高いアフィリエイト運用が実現します。

ステルスマーケティングの禁止とPR表記の重要性

ステマは2023年より景品表示法上の「不当表示」に正式に加えられ、行政処分の対象となる行為です。したがって、広告であることを隠さず、PR表記を適切に行うことが法令遵守の第一歩となります。SNSやブログなど媒体を問わず、視認性の高い位置に明示することが必要です。

今後のアクション

これまで紹介してきたルールや対応策を「知って終わり」にしないために、今後どのような行動を取るべきかを明確にすることが重要です。ここでは、アフィリエイト業界全体として健全化を進めるために、関係者が取り組むべきアクションの方向性を解説します。

法令対応の意識を強め、信頼性の高い業界を目指す

アフィリエイト業界全体の健全化には、関係者一人ひとりの意識改革が欠かせません。とくに広告主とASPは、アフィリエイター任せにせず、共にコンプライアンスを重視する姿勢を持つことが重要です。

情報収集・啓発の継続、そして体制の見直しを

法律やガイドラインは常に変化しています。消費者庁の発信や業界団体のガイドを定期的に確認し、自社の体制やコンテンツに反映する「アップデートの習慣」を持ちましょう。また、表現のレビュー体制や教育の仕組みがない場合は、早急な導入を検討すべきです。

透明性のある広告活動は、ユーザーからの信頼を得るための最重要要素です。正しい知識と意識を持つことで、アフィリエイトは長期的に成果を生み出す持続可能なマーケティング手法となるでしょう。