- 「この表現、大丈夫かな?」と不安に思いながら広告を出している

- 誇大広告とされる表現の基準が曖昧で判断に迷う

- 過去に違反事例があると聞いたが、どこが問題だったのかよくわからない

インターネット広告の普及により、誰でも簡単に商品やサービスを宣伝できる時代になりました。特にLP(ランディングページ)やSNS広告では、インパクトのあるキャッチコピーが重要視され、「どう魅力的に見せるか」が常に問われています。

しかしその一方で、「表現の自由」と「法的リスク」の境界が曖昧になりやすく、広告文が誇大広告として景品表示法違反に問われるケースも増加しています。

実際に、意図せず使ってしまった文言や画像によって、消費者庁から指摘を受けた事例も多く、広告担当者にとって表現のチェック体制は今や不可欠です。

本記事では、誇大広告の意味や法的定義、実際に違反とされた事例、指摘されやすいNG表現、そして広告制作時に注意すべきチェックポイントまで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。

誇大広告とは?意味と違反リスクの基本

まずは「誇大広告」とは何を指すのか、法律上の位置づけとリスクについて確認しましょう。

表現のインパクトを重視する広告業界において、「誇大になりすぎるかも?」という感覚は、現場でもしばしば問題になります。特に、景品表示法に違反するリスクがある「誇大広告」は、企業活動に大きなダメージをもたらす恐れがあります。

誇大広告の定義とは?

誇大広告とは、実際の商品やサービスの品質・内容・性能よりも著しく良い印象を与える広告表現のことです。法律上は、景品表示法における「優良誤認表示」に該当します。

たとえば、「絶対に効果がある」「これだけで成功間違いなし」「誰でも1週間で変わる」といった断定的な表現がこれに該当する可能性があります。

重要なのは、「事実と異なるかどうか」だけでなく、「消費者が事実と誤認する可能性があるか」という点が判断基準になることです。

つまり、意図がなかったとしても、広告を見る側に誤解を与える表現であれば違反と判断されることがあります。

誇大広告がもたらす主なリスク

誇大広告が景品表示法に違反すると、消費者庁からの措置命令の対象となります。

この措置命令は公式に公表され、企業名・違反内容が明記されるため、ブランドへの信用失墜につながりかねません。さらに、景品表示法では違反によって得た売上の一部を納付させる「課徴金制度」も存在します。

これは、景品表示法に違反した企業に対して、対象となる商品・サービスの売上額の3%に相当する課徴金を国に納めさせる制度です。この制度は、2014年11月の法改正により導入され、2016年4月1日から施行されました。単なる警告ではなく、不当表示によって得られた経済的利得を回収することを目的とした、企業にとって非常に大きな経済的ペナルティです。なお、課徴金には明確な上限額は定められておらず、違反内容や売上規模に応じて金額は変動します。2023年の法改正により、再違反時の課徴金額の引き上げ(1.5倍)など、制度の強化も図られています。

また、近年ではSNS上での炎上リスクも無視できません。消費者が「この広告、誇張しすぎでは?」と投稿すれば、炎上が拡散し、対応が後手に回ると企業イメージが大きく損なわれることもあります。

広告主や運用者の意図とは無関係に、「消費者の受け取り方」が最終的なリスクを決めるという点を理解しておく必要があります。

「自社の広告がいつの間にか違反扱いになっていた」という事態を防ぐためにも、誇大広告の定義とリスクを正しく理解することが、広告運用の土台となります。

優良誤認表示(ゆうりょうごにんひょうじ)…景品表示法における不当表示のひとつ。商品やサービスが、実際よりも著しく優れているように見せかける表現。根拠のない効果や過度な演出が該当し、違反と判断されると措置命令や課徴金の対象になる。

インターネット広告における誇大広告の特徴

ネット広告ならではの事情が、誇大表現を生みやすい背景となっています。

LP(ランディングページ)やSNS広告など、訴求力のあるコピーが求められる場面では、つい「強すぎる表現」になってしまうことも珍しくありません。ここでは、インターネット広告に特有のリスクと、制作現場が抱える課題を整理します。

即効性・拡散力があるからこそリスクも拡大

インターネット広告は、テレビや新聞といった旧来のメディアと比較して、配信のスピードと拡散力が非常に高いのが特徴です。この利便性が裏目に出ると、たったひとつの表現ミスが一気に広まり、企業に大きなリスクをもたらします。

たとえば、バナー広告の「今すぐ痩せる!」やLPの「100%効果あり!」といった表現は、見出しとしてのインパクトがある反面、根拠が示されていない場合には誇大広告と判断される可能性があります。

また、SNS投稿やインフルエンサーによるPR投稿、アフィリエイト記事なども景品表示法の適用対象となっていることを忘れてはいけません。

インフルエンサー自身が誇張表現を使った場合でも、広告主側に管理・監督責任が問われるケースがあるため、契約時や運用段階でのチェック体制が求められます。

特にSNSでは、消費者が「広告かどうか」を直感的に判断しづらく、情報の信頼性が混在しているため、見た目の「自然さ」が逆に違反のリスクを高める要因にもなっています。

制作現場が直面する課題

ネット広告では、CV(コンバージョン)率を意識した強いコピーが求められる傾向にあります。たとえば、「いますぐ申し込めば人生が変わる」「圧倒的な効果で差がつく」といった表現は、クリック率を上げる効果がありますが、法令とのバランスを欠いた場合、すぐに「誇大広告」として指摘されるリスクが伴います。

このような中で問題となりやすいのが、広告制作に関わるメンバー間の法令知識の差です。

コピーライターは表現力を、デザイナーは視覚的インパクトを、マーケターは成果を重視する一方で、法令の観点が十分に共有されていないケースが少なくありません。

さらに、制作から配信までのスピードを重視するあまり、法務部門との連携が後回しになりがちという実情もあります。

広告制作に法務チェックを挟む体制が整っていないと、リリース後に「これはアウトでは?」と指摘され、広告の差し替えや停止に追い込まれる事態にもつながります。

インターネット広告のスピード感と成果主義に対応しながらも、法令順守のための知識共有と制作フローの見直しが、今後ますます重要になるでしょう。

CV率(しーぶいりつ/コンバージョン率)…広告やWebページに訪れたユーザーのうち、購入・資料請求・問い合わせなど、目的のアクションを起こした割合を示す指標。CV率が高いほど、広告の効果が高いとされる。広告表現はCV率を高める手段として活用されるが、法令違反を招かないよう注意が必要。

景品表示法と誇大広告の関係

「なぜ誇大広告が違法とされるのか?」その根拠となる法律が景品表示法です。

この法律は、広告表現における「事実とのギャップ」や「過度な印象づけ」から消費者を守ることを目的に定められています。特に、インターネット広告のように表現の自由度が高い媒体では、知らぬ間に違反している可能性もあるため、基礎的な理解が欠かせません。

景品表示法とは?目的と適用範囲

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が正しく商品・サービスを選べるようにするための法律です。

企業が広告や販売活動の中で、実態とかけ離れた情報や過剰な景品で消費者を誘導することを防止することを目的としています。

この法律はチラシやテレビCMだけでなく、インターネット広告・SNS投稿・アフィリエイト広告など、すべての媒体に適用されます。たとえば、自社LPでのキャッチコピーだけでなく、インフルエンサーによる紹介投稿や、外部サイトに掲載されているバナー広告にも同様にルールが適用されます。

「広告っぽくない見せ方」をしていたとしても、消費者の判断を誤らせる可能性がある情報であれば、景品表示法の対象とされる点に注意が必要です。

誇大広告は「優良誤認」に該当する

景品表示法では、不当な表示として「優良誤認表示」「有利誤認表示」などが定義されていますが、誇大広告はこの中の「優良誤認表示」に該当します。

たとえば、「飲むだけで必ず痩せる」「圧倒的効果で誰でも改善」などの表現は、実際の商品の効果・品質を過剰に演出しており、消費者が誤って購入を判断する要因となります。こうした表示は、裏付けとなる客観的なデータがなければ、優良誤認として処分の対象になる可能性があります。

また、「絶対」「必ず」「唯一」「100%成功」といった断定的な表現も、誤認を誘うとしてリスクが高い文言です。事実に基づいていたとしても、効果に個人差がある場合や、一般的な再現性がない場合には、慎重な表現への見直しが求められます。

広告表現の自由は尊重されるべきですが、その前提として「誤解を生まないこと」「根拠を示すこと」が、景品表示法の基本的な考え方です。

景品表示法(けいひんひょうじほう)…正式には「不当景品類及び不当表示防止法」。企業などが行う広告や販売活動において、消費者を誤認させるような表示や、過度な景品の提供を規制する法律。違反が認定されると、措置命令や課徴金、企業名の公表といった処分が下される。広告主・制作側の両方に関係する重要なルール。

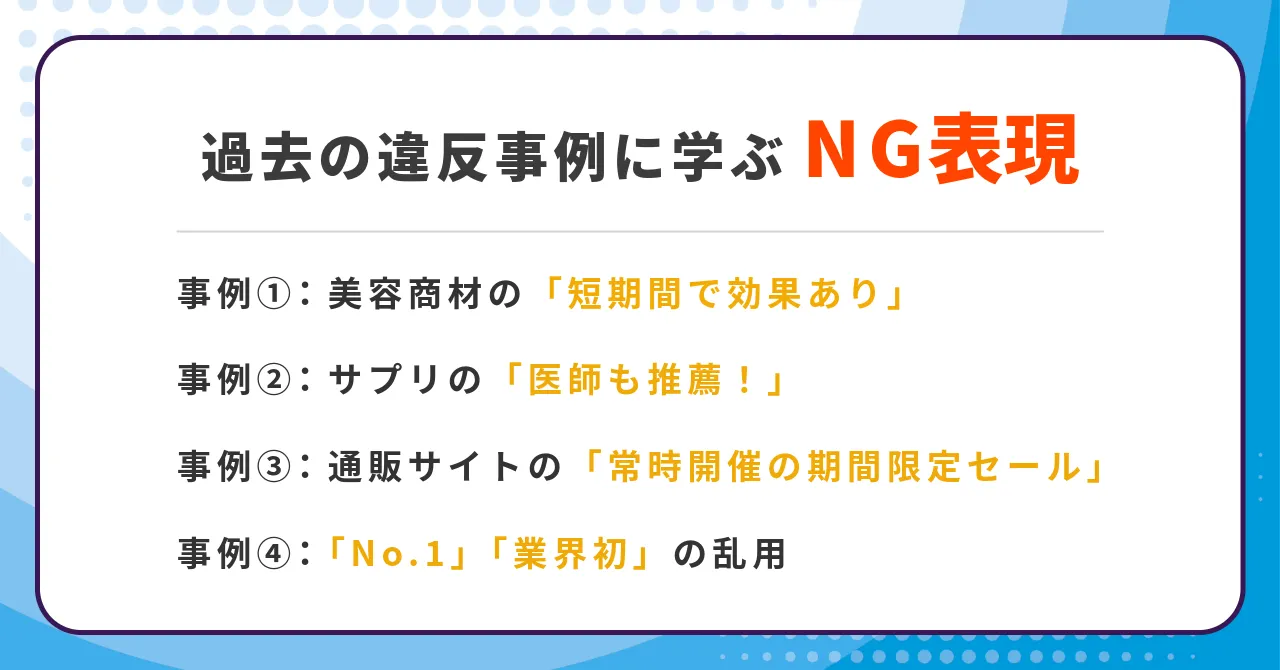

過去の違反事例に学ぶNG表現

実際に違反と判断された広告表現を通じて、何が問題だったのかを学びましょう。

表現そのものはよく見かけるものであっても、使用方法や背景によっては景品表示法違反とされる可能性があります。

ここでは、誇大広告として処分された代表的な4つの事例を紹介し、何がNGだったのかを詳しく解説します。

事例① 美容商材の「短期間で効果あり」

とある化粧品ブランドが、ランディングページ上で「使って1週間で10歳若返る」「肌がみるみる若返る」といった表現を使用していました。

しかし、こうした主張には科学的な根拠が存在せず、あくまで個人の感想を全体に当てはめたに過ぎない内容でした。その結果、「実際の商品より著しく優れていると誤認させる表現」とされ、優良誤認表示として景品表示法違反に。

このように、具体的な期間や効果を断定する表現は、根拠がない場合は違反のリスクが非常に高くなります。たとえ効果があったとしても、個人差がある場合は「〜と感じる人もいます」など、表現を和らげる工夫が必要です。

事例② サプリの「医師も推薦!」

健康食品の広告において、「現役医師も推奨!」と書かれたバナー広告が展開されていました。しかし実際には、その医師が実在しない人物であったり、監修していないにもかかわらず写真と名前が使用されていたことが判明。

これにより、「虚偽表示」および「優良誤認」に該当し、消費者庁の措置命令が下されました。

「専門家の推薦」や「監修」の表現には、実在性・関与の度合い・証拠資料の有無などが必要です。事実と異なる場合や誤解を招く見せ方をしている場合は、表示の差し止めや課徴金の対象になる恐れがあります。

事例③ 通販サイトの「常時開催の期間限定セール」

ある通販サイトでは、「期間限定セール!今週末まで」といったバナーを常に掲載しており、結果的に1年近くそのままの表示が続いていました。

この行為は、「今買わなければ損をする」と消費者に誤認を与えることになり、有利誤認表示として景品表示法違反にあたると判断されました。

「限定」や「今だけ」といった文言は、販売期間が実際に限られている場合にのみ使用すべきです。常に同じセールを実施している場合、それを「期間限定」と表現することは違反行為となるため注意が必要です。

事例④ 「No.1」「業界初」の乱用

とある企業が自社製品を「業界No.1」「日本初の機能搭載」として広告に使用していたところ、調査出典の不明確さが指摘され、違反と判断されました。

具体的には、「No.1」としていた調査の出典が広告に明記されておらず、調査母数や調査方法も曖昧で、消費者に誤解を与える恐れがあるとされたのです。

「No.1」や「業界初」などの表現を使う際は、第三者による調査結果を元にし、調査期間・対象者・手法・実施者を明記することが求められます。出典があっても、その内容を広告に表示しないと誤認を招く可能性があります。

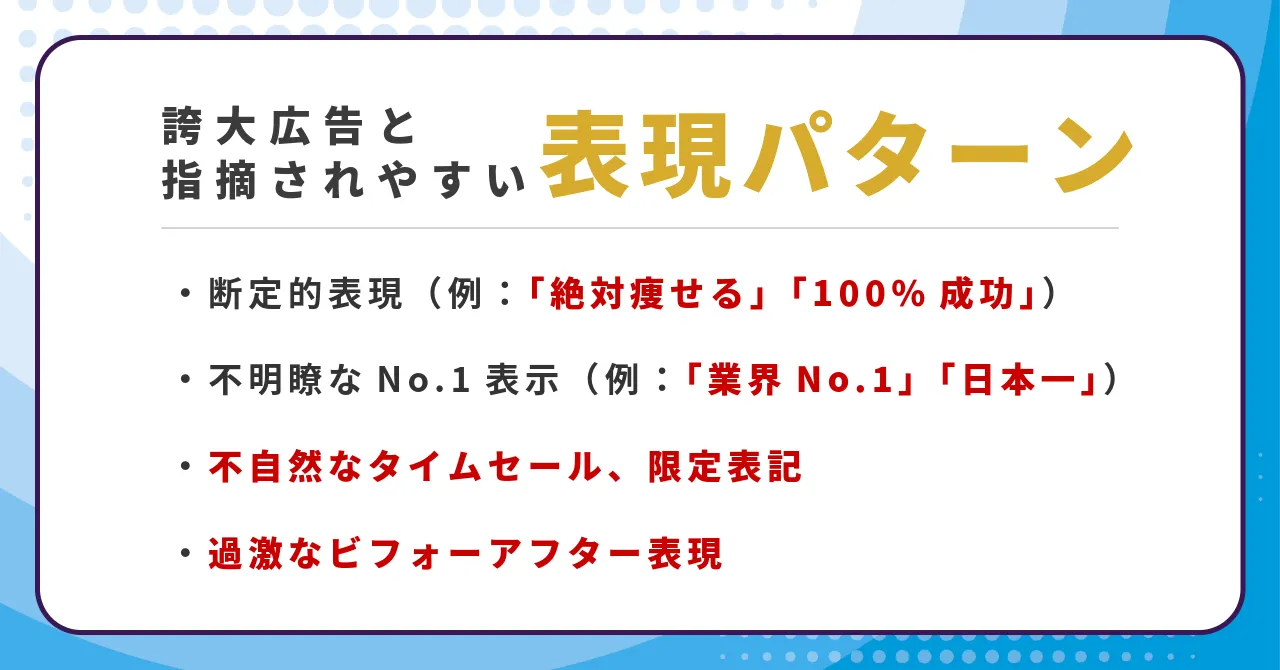

誇大広告と指摘されやすい表現パターン

広告でよく使われるが、違反と判断されやすい危険な表現を紹介します。

消費者の注意を引くためにインパクトのある言葉を使いたくなるのは当然ですが、景品表示法の観点から見ると、意図せず誇大広告に該当する表現が多く存在します。ここでは、誤認リスクが高い代表的な4つのパターンを解説します。

断定的表現(例:「絶対痩せる」「100%成功」)

もっとも注意が必要なのが、「絶対」「確実」「100%」などの断定的な言い切り表現です。

たとえば「この商品で絶対痩せる」「使えば100%成功する」といった表現は、たとえ一部の利用者に効果があったとしても、全員に同じ結果が出ると誤認させる恐れがあります。

こうした表現に客観的なデータや科学的根拠がない場合は、優良誤認表示として違反と判断される可能性が高くなります。

「〜する傾向があります」「〜と感じる人もいます」など、断定を避けた言い回しに置き換える工夫が求められます。

不明瞭なNo.1表示(例:「業界No.1」「日本一」)

「売上No.1」「業界シェアNo.1」などのランキング訴求は、広告効果が高い一方で、非常にリスクの高い表現でもあります。

このような表示を使う場合は、調査の出典・調査期間・対象・方法などを具体的に記載しなければなりません。

たとえば、「当社調べ(2024年1月・自社ECサイトでの販売数)」のように、裏付けとなる情報を明示していない場合は、消費者に誤認を与える可能性があるとして違反とされることがあります。

出典を省略した「No.1」の使用は、控えるのが無難です。

不自然なタイムセール・限定表記

「今だけ」「本日限定」「残り○個」といった表現は、緊急性や希少性を訴えるために多用されがちですが、実際には常にその状態で販売しているケースも少なくありません。

たとえば、「今週末までセール」としながら、次の週にも同じセールを実施している場合は、「実態と異なる表示」として有利誤認に該当する可能性があります。

また、「残り○名限定」などの表示についても、在庫や販売数の根拠が明示できない場合は、消費者を焦らせて誤認させる表示とみなされるリスクがあるため、実態と一致していることが前提です。

過剰なビフォーアフター表現

化粧品やダイエット商材などでよく見られるのが、ビフォーアフター画像を使った演出です。

「たった5日でこんなに変化」「見違えるような効果!」といった過剰な表現は、視覚的にも誇張と受け取られやすく、実際には一部の事例でしかない内容をあたかも全体に当てはまるかのように伝えてしまいます。

このような表現を使う場合には、「※個人の感想です」「効果には個人差があります」といった補足説明を明記することが最低限必要です。

誤認表示を防ぐ広告表現チェックリスト

誇大表現による違反を未然に防ぐためには、制作段階でのチェックが必須です。

ネット広告では、スピード感が重視される一方で、誤った表現が公開されてしまうリスクも高まります。広告がリリースされてから「実は違反だった」と気づいても遅いため、事前のセルフチェック体制が欠かせません。ここでは、広告制作時に確認すべきポイントと、チーム連携の重要性について整理します。

広告制作時のチェック項目

誤認表示を防ぐには、以下のような視点で広告文やビジュアルを確認することが大切です。

効果・満足度に科学的根拠はあるか?

「効果あり」「満足度98%」などの表現は、インパクトがある一方で、根拠があいまいな場合には優良誤認とみなされるリスクがあります。

広告内で明確に数値を示す場合には、調査方法・調査対象・実施時期・結果の根拠が第三者にも確認できる状態で記載されているかどうかを確認しましょう。

「限定」「割引」は実態と合っているか?

「今だけ」「期間限定」「特別価格」といったお得感を演出する表現は、実際の販売期間や価格設定と一致しているかを必ずチェックする必要があります。

長期間にわたって同じ割引を実施していたり、在庫数にかかわらず「残り○名」などと表示している場合、有利誤認表示に該当する可能性があります。

調査結果には出典・条件が明記されているか?

「No.1」「最多支持」などの表現を使う場合、調査の出典元や実施条件が正確に記載されているかを必ず確認しましょう。

「当社調べ」とだけ記載されていても、調査の対象者や母数、実施期間が不明では消費者に誤解を与える原因になります。信頼性のあるデータは、明示されて初めて広告表現として有効になります。

チーム・外部との共有体制の重要性

チェック体制は、一人の判断だけに任せるのではなく、チーム全体で役割を分担して行うことが重要です。

ライター、デザイナー、法務との連携

広告表現は、ライターの言葉選び、デザイナーのビジュアル、そしてマーケターの訴求意図が複雑に絡み合っています。

そのため、それぞれの役割を担うメンバーが共通の判断基準を持ち、必要に応じて法務担当者や外部の法律顧問と連携できる体制を整えることがリスク回避につながります。

社内マニュアル・テンプレートの活用で属人化を防ぐ

広告表現の判断を個人の感覚に頼ると、判断基準がブレてしまいます。そこで有効なのが、社内で共通のチェックリストやガイドラインを整備し、誰が作成しても同じ基準でチェックできる状態にしておくことです。

たとえば「使用禁止ワード一覧」「必須注記テンプレート」などを作成し、制作フローに組み込むことで、ミスを未然に防ぐと同時に業務効率も向上します。

誤認表示(ごにんひょうじ)…消費者が、商品やサービスの品質・内容・価格などについて、事実と異なる認識を持ってしまうような広告表示。景品表示法では「優良誤認」「有利誤認」として分類され、違反すると措置命令や課徴金の対象となる。

法令順守とCV最大化を両立させるには

「広告効果を上げたい」と「法律を守りたい」は両立できます。

景品表示法を意識しすぎて表現が弱くなるのでは?と不安を感じる方も多いかもしれません。しかし、法令に則りながらも消費者の心を動かすコピーは十分に可能です。ここでは、表現力を保ちつつ法令順守を実現する方法と、安心して使える「強い表現」の工夫を紹介します。

表現力を損なわずに魅力を伝える方法

広告において最も重要なのは「商品やサービスの本質的な価値を、正しく、魅力的に伝えること」です。

そのためには、過剰な演出に頼るのではなく、商品が持つ事実ベースの訴求ポイントを明確に伝える工夫が求められます。

たとえば、「たった1週間で変わる!」という誇張表現の代わりに、「約70%の利用者が1週間以内に変化を実感(当社調べ)」といった、数字やエビデンスに基づく表現であれば、説得力を持たせながらも法令違反のリスクを回避できます。

また、ユーザーインタビューや実績データなどを活用すれば、「お客様の声」「使用実感の傾向」といった、信頼性の高いコンテンツに落とし込むことも可能です。

安心して使える「強い表現」の例

「強いコピーは使えない」と思い込むのは誤解です。ルールを理解すれば、インパクトのある表現も適切に活用することができます。

比較表現を使う場合の条件

- 他社との比較を行う際は、比較対象・方法・根拠を明示すること

- 「No.1」などの表現は、調査結果と出典を明確に記載

限定表現を使う場合の条件

- 「今だけ」「期間限定」は、実際の販売スケジュールと合っているか確認

- 数量や期間に制限がある場合は、「○○名限定」「○月○日まで」と具体的に明示

許容される曖昧表現・緩和ワードの活用

- 「〜と言われています」

- 「〜する傾向があります」

- 「〜の可能性があります」

- 「〜の実感を得た人もいます」

これらの緩やかな表現は、効果や印象を断定せずに伝える方法として、法令違反のリスクを軽減しながら訴求力も保つ有効なテクニックです。

広告は「強く言う」ことではなく、「信頼を得ること」が成果につながります。誠実で、かつ魅力的な表現の積み重ねが、CV最大化への最短ルートです。

CV(しーぶい)/コンバージョン…Web広告やWebページ上で、ユーザーが「購入」「資料請求」「問い合わせ」など、広告主が意図する具体的な行動を起こすこと。CV数やCV率(コンバージョン率)は、広告の成果を測る主要な指標となる。

インターネット広告で誇大広告リスクを減らす社内チェック体制の作り方

誇大広告のリスクをゼロにすることは困難ですが、社内で適切な広告チェック体制を整えることで、そのリスクを大幅に低減できます。ここでは、インターネット広告を運用する企業が押さえておくべき体制づくりのポイントについて解説します。

広告チェック体制が必要な理由

一つひとつの広告表現が、会社全体の信用に直結する時代です。もし誇大広告と認定されれば、行政処分だけでなく、ネット上で批判が広がり、ブランドイメージに深刻なダメージを与えるリスクがあります。これを防ぐためには、広告審査の仕組みをルール化し、組織全体でリスク管理に取り組む姿勢が不可欠です。

実践できる社内チェックのポイント

広告配信前には、最低限以下のポイントを確認しましょう。

- 表現に対する根拠資料(実験データ、調査レポートなど)が揃っているか

- 「初回無料」「期間限定」などの訴求に、適切な条件説明が添えられているか

- 通常価格・割引価格の設定根拠が明確か(過去実績があるか)

- 消費者目線で誤解を招かない表現になっているか

これらを「広告表示チェックリスト」としてまとめ、制作・運用・法務の複数部署でダブルチェック体制を敷くのが理想です。

景品表示法違反で企業に課されるペナルティとは?

もし景品表示法違反が発覚した場合、企業にはどのような制裁が科されるのでしょうか。ここでは、違反リスクを正しく理解するために、課されるペナルティ内容について詳しく解説します。

措置命令とは?

措置命令とは、違反行為を行った事業者に対して、問題となった表示の中止、訂正、再発防止措置の実施を命じる行政処分です。さらに、企業名や違反内容は公式に公表されるため、社会的信用に大きな打撃を与えることになります。

課徴金制度とは?

課徴金制度では、違反行為によって得られた売上額の3%に相当する金額を国に納付する義務が課されます。課徴金には上限がないため、大規模な売上に結びついた違反の場合、億単位の金額となるケースも珍しくありません。たとえば、2024年には大手企業に対し16億円超の課徴金が課された事例もあります。

信用失墜とその影響

違反によって失われるのは金銭だけではありません。ネット上での批判拡散、取引先や顧客からの信頼低下、株価の下落など、企業活動全体に長期的な悪影響を及ぼすリスクも非常に大きいです。一度失った信頼を取り戻すには、多大なコストと時間を要します。

業種別によくある誇大広告の落とし穴【ケーススタディ】

最後に、誤認リスクが高いとされる業種別に、具体的な広告表現上の注意点を整理して紹介します。自社の業態に合わせたリスク対策に役立ててください。

美容・健康商材の場合

「短期間で効果を実感!」「飲むだけで〇〇kg減量」などの表現は、科学的根拠がなければ優良誤認と判断されるリスクがあります。特にダイエット商品、美容サプリメント、健康食品などは厳しい審査対象となっており、実証データや臨床試験結果を明示できる体制が求められます。

サブスクリプションサービスの場合

「初回無料」「今だけ〇ヶ月タダ!」といったキャンペーン表現には、契約条件(例:自動更新の有無、解約可能時期)を明示しなければなりません。無料期間後に自動課金が発生する場合、あらかじめその旨を分かりやすく説明する必要があります。

不動産広告の場合

「駅徒歩5分」「都心まで〇分」といったアクセス訴求では、道路距離に基づく徒歩分数の算出ルール(80m=1分換算)を遵守しなければなりません。また、交通利便性や住環境を過剰に強調する表現も、事実との乖離があれば景品表示法違反とされる可能性があります。

通信販売(ECサイト)の場合

「通常価格10,000円 → 今だけ3,000円!」といった割引訴求を行う際には、「通常価格」とされる金額が過去に十分な期間、実際に販売されていたかを証明できなければなりません。価格訴求を行う際は、必ず販売実績データや履歴の保存を徹底しましょう。

まとめと今後の対応

最後に、記事のポイントを振り返り、今後の行動につなげましょう。

インターネット広告の現場では、「より魅力的に伝えたい」という想いから、無意識に誇張表現に踏み込んでしまうケースが少なくありません。しかし、法令を理解し適切な表現を心がけることで、広告効果を損なうことなく、違反リスクを回避することが可能です。

本記事のおさらい

本記事では、誇大広告に関する基礎知識から、違反事例、指摘されやすい表現パターン、そして対応策までを体系的に解説しました。

- 誇大広告は、景品表示法上の「優良誤認表示」に該当し、根拠のない断定的表現や過度な演出が違反となる可能性があります。

- よくあるNG表現には、「絶対」「100%」といった断言表現や、出典不明な「No.1」、実態と異なる「期間限定セール」などが含まれます。

- 違反を防ぐためには、広告制作時のチェックリスト運用や、チームでの情報共有が鍵となります。

広告は、正確で信頼される表現であるほど、長期的にブランド価値を高め、CV(コンバージョン)にもつながります。

これから実践したい3つのこと

違反を「防ぐ」ための準備を、日々の業務に組み込むことが重要です。以下の3つのアクションから取り組んでみましょう。

現在の広告のセルフチェック

まずは、自社のLPやバナー広告、SNS投稿を誤認表示の観点からチェックしてみましょう。

特に、数字やランキング、限定表示などが含まれている場合は、「その根拠が示せるか?」「実態と一致しているか?」を冷静に見直すことが大切です。

チェック体制・マニュアル整備

広告表現の判断が担当者に依存していると、リスクが高まります。

社内マニュアルやチェックリストの整備によって、誰が関わっても同じ水準で確認できる体制を作りましょう。また、ライター・デザイナー・マーケター・法務が連携できる制作フローも、リスク回避に有効です。

継続的な法令教育・意識づけの仕組み化

法令順守は一度覚えて終わりではなく、継続的な学びと意識の維持が不可欠です。

勉強会や社内セミナー、最新事例の共有などを通じて、全メンバーのリテラシーを高める仕組みを作っておくと安心です。

広告は、消費者との「信頼の接点」。その信頼を守りながら成果を出すには、「伝え方の技術」と「守るべきルール」の両立が不可欠です。

本記事をきっかけに、より安心・安全で成果につながる広告運用を実現していきましょう。